あらすじ

アルジェリアのオラン市で、ある朝、医師のリウーは鼠の死体をいくつか発見する。ついで原因不明の熱病者が続出、ペストの発生である。外部と遮断された孤立状態のなかで、必死に「悪」と闘う市民たちの姿を年代記風に淡々と描くことで、人間性を蝕む「不条理」と直面した時に示される人間の諸相や、過ぎ去ったばかりの対ナチス闘争での体験を寓意的に描き込み圧倒的共感を呼んだ長編。

...続きを読む

自分の力だけではどうにもできない「不条理」を目の前にしたとき、人間はどうするべきなのか。

1940年代、その感染症はアルジェリアのある一県を襲った。その猛威は止まるところを知らず、平等に人の命を奪っていく。行政の対応は後手後手に回り、病に対する対処法も見付からず、人々は混乱の中、死の恐怖に怯え続ける。医師リウーは、友人タルーや、老役人グランとともに、ペストと戦うことになるが、その試みのどれもが不発に終わる……。絶望的な状況の中で敗北を続けながらも、決して逃げないリウーたち。

作者カミュは、ペストと戦う街の人々を徹底的なまでに客観的に描きあげています。登場するのは、聖人君子でもヒーローでもない、ごくごく普通の人間。そうした人物が、誠実に自分の仕事をし続ける姿が、私たちに一つの問いを投げかけます。ーー私たちは不条理ひしめくこの世界で、どう生きるべきなのか。

「不条理」に抗う人間の姿を描いた、不滅の傑作『ペスト』。今こそぜひ、読んでみてください。

感情タグBEST3

新しい翻訳があれば再読したい

作品は文句なしに素晴らしい。

ただ他の方も書かれていると思うが翻訳を今の時代の人に翻訳してもらえるともう少し立ち止まらずに読めると思った。

Posted by ブクログ

個人的にめっちゃ好きな作品。コロナ禍に読んだこともあり面白かった。

ペストという病気が流行った封鎖された社会で、人々の動乱を描いた作品。人の心理がよく書かれている。

ラストが急だった気がして、そこが少しモヤモヤした。

Posted by ブクログ

作中のペストの災厄は、経験したコロナパンデミックとよく類似していて驚いた。

そして、そのリアリティ、解像度の高さに感嘆。

パンデミックの不条理の中で、様々な人が何を感じ、あるいは感じなくなっていくか、本当にコロナで見た光景だった。

文体は、原著は読めないですが、本訳を読んで感じるところは、正直まどろっこしい感じで好きではないです。これがフランス文学流?

ただ、主人公医師のリウーの倫理観、というより作者カミュの誠実さ?は大好きです。どうしようものない不条理、絶望や虚無、無意味が取り巻く中で、愛や倫理を失わず、生きようとする様は、そうあるべきだと深く共感できるところです。

その観を、パンデミックの世界で遺憾無く表現された名作ですね。

タルーの独白あたりから、ぐっと引き込まれます。

もっともっと語っていい。思想の語り、対話がもっと欲しい。ドストエフスキーくらい聞かせて欲しかった。という気持ちもあります。

Posted by ブクログ

高校生の時、カミュの異邦人を読んだのにサッパリ分からなかったのが、45年たってこのペストを読んでみたらよく分かった。やっぱり読解力が着いて来たんだろう。

Posted by ブクログ

言葉にできない感情を表現するのが上手すぎる。それ故に印象的で心に残る言葉がたくさん出て、ずっと感情を揺さぶられている感じがする。

ひたすらに先の見えない暗い話で、絶望に絶望を重ねる話なわだけど、絶望の中ですがるように、もしくは不意に見えた友情だったり愛情だったりがことさら輝いて見えるのが良い。

それすらも不条理に飲まれてしまうんだけど、その虚しさが味わい深い。

Posted by ブクログ

ペストの混乱の中にあっても、それぞれが自分の心を裏切らないように生きているところが、何よりよかった。

個人の力ではどうにもならないことがある世の中だけど、自分の中にある道徳みたいなものに従って生きるのが、後悔しない生き方なんだろうと思った。

Posted by ブクログ

コロナ禍の前に読みました。カミュ、フランス文学って食わず嫌いでした。名作古典ておじさんになってから紐解いた方がいいみたい。読み終わるまで体力を使います。若い時に読んだ方がいいみたいです。

Posted by ブクログ

とても読みにくいが、とても面白かった。難解な文章でも読み進めさせるストーリーのリアルさに惹かれた。ロックダウンされた街で、住民たちが恐怖と疑心暗鬼でさらに事態を悪化させる、という展開を勝手に思い描いていたのに、フィクションというより人間観察記録と感じた。

昨年5月頃の緊急事態宣言中に、異様な雰囲気を肌で感じながら読みたかったな。

Posted by ブクログ

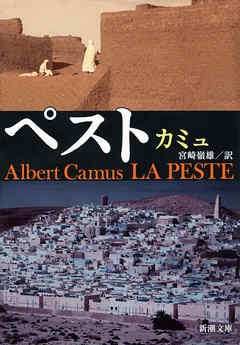

ペスト

著:カミュ

新潮文庫 か 2 3

ペストは、14世紀、東アジアで流行が始まり、中央アジアを経由してヨーロッパで猛威をふるった。

人類の歴史史上、14世紀は、唯一人口が減少した世紀であり、その原因はペストであった

現在もマダガスカルをはじめ、散発的にペストの流行が発生している

本書のように、ペストが突然、大都市を襲うというようなことはあながちあり得ない話ではない

一方、作者のカミュは、「シーシュポスの神話」、「異邦人」といった、不条理を扱う作家である

ペストの初期から、都市がロックダウンしたあとの人々の生活と、その心理をリウーという医師の目で描いたのが本書である。ある意味で、「夜と霧」のように、逃げることも抗うこともできない状況で人々はどう考え、どう行動するのかという状況に近い

ペストの流行が終焉に向かうにもかかわらず、人々の心は開放へとは向かうことはない

リウー医師は、神はペストから人を救うことはできず、また、彼も神の存在を否定する、それでも、医師として疲労困憊の中、そして半ば病人を救うべく、立ち上がるのであった

気になったのは、次の言葉でした

・病人は家族から遠く離れて死に、通夜は禁止されていたので、結局、宵のうちに死んだ者はそのまま死体だけでその夜を過し、昼の間に死んだものは時を移さず埋葬された

・みずからペストの日々を生きた人々の思い出のなかでは、そのすさまじい日々は、炎炎と燃え盛る残忍な猛火のようなものとしてではなく、むしろ、その通り過ぎる道のすべてのものを踏みつぶしていく、果てしない足踏みのようなものとして描かれる

・これもいっておかねばならぬが、ペストはすべての者から、恋愛と、さらに友情の能力さえ奪ってしまった

なぜなら、愛は幾らかの未来を要求するものであり、しかも、われわれにとってはもはや刻々の瞬間しか存在しなかったからである

・「ありがとう」と彼はいった。「しかし、修道士には友というものはありません。すべてを神にささげた身ですから」

・ペストが市の門を閉鎖した瞬間から、彼らはもう別離のなかだけで生き、すべてを忘れさせてくれる人間的な温かみをもぎ取られてしまっていたのである

目次

1

2

3

4

5

ISBN:9784102114032

出版社:新潮社

判型:文庫

ページ数:480ページ

定価:850円(本体)

1969年10月30日発行

2004年01月20日64刷改版

2020年03月20日86刷

歴史は繰り返す

歴史は繰り返す!!この時代なら仕方が無い感じだが今日では経験上ここまでは無いと思ったがわが身に迫ってくると考えされることが多い。この本を読み返し今の事態に対処したいものだ

Posted by ブクログ

「ーーー階段口のまんなかで一匹の死んだ鼠につまずいた。」

中世ヨーロッパを震撼させた感染症ペストが、ある日突然小さな街を襲ったら。

社会はどうなるか、人はどうするか。

2020年再度話題となったこの小説(1969年刊行)は、文庫版の発行部数が累計100万部を超えたそう。

Posted by ブクログ

抑圧された人間の心情や町、大衆としての機能の心理が込められた内容だった。

ペストを中心に死に向き合う人間、それによる町の機能の役割。また決断せねばならぬ立場の人間。

圧倒的な抑圧の前に人間はどうなるのか、どう乗り越えていくのか、そんな状況の人間の核心をつく物語。

コロナ禍の状況と同じではないが彷彿とする人は多いと思う。

以下気になった言葉

・人間が意気地なしになるような時刻が、昼夜ともに、必ずあるものだし、自分が恐れるのはそういう時刻だけだ。

・天災というものは、事実、ざらにあることであるが、しかし、そいつがこっちの頭上に降りかかってきたときは、容易に天災とは信じられない。

・一見、攻囲された者の連帯性を住民に強制していたと見られる病疫は、同時に、伝統的な結合を破壊し、また各個人をめいめいの孤独に追いやっていたのである。これは混乱を生み出した。

Posted by ブクログ

自分じゃどうしようもないことに巻き込まれたときに、それも含めて受け入れるか受け入れないかどちらにしても、行動としては、自分のできることをこなすリウーとパヌルーの話が特に印象的だった

Posted by ブクログ

過去のペストの大流行を描いたカミュの一作。コロナ禍を海外で過ごしたからこそ心に響くものがあるなと感じた。ネズミの大量死に端を発して、ペストの流行による大量死、流行が終わろうとしている時に起こる悲劇や、ロックダウンされた都市の中での鬱屈した生活など覚えのあることばかりだった。

Posted by ブクログ

訳のせいか元の文章のせいなのか判断できないけど、だいぶ読みづらく感じる部分もあったし、中だるみに感じてしまう部分もあって途中気分がのらなかったりもしたけど、終盤は泣ける場面もあり爽やかながらも不穏さの残るラストまで一気読みだった。よかった。

私はドストエフスキーが好きで特にイワンやキリーロフが好きなのだけど、どうもリウーはイワン、タルーはキリーロフ、パヌルーはアリョーシャの影がみえてその部分でもとても楽しめた。

リウーの「子どもたちが責めさいなまれるように作られた世界を愛することはできない」というのはイワンの思想と同じだし、リウーとパヌルー神父の問答はカラマーゾフの兄弟の大審問官に近いものを感じた。

タルーはキリーロフとはそこまで似てると思って読み進めていたわけではないけど、「今こそすべてはよいのだ」と言ったあたりであぁキリーロフの影響を受けてるなと思った。解説にもそのように書いてあったし。

カミュはこの作品を反キリスト教的な作品と言ってたらしいけど、「神の存在いかんに関わらず信仰心のあるパヌルー神父と信仰心のないリウーの行動が結果一致するところが神の存在の無用さを示しているから」というようなことが解説に書かれていて納得した。

タルーとリウーが話す場面や海で泳ぐ場面は、辛くて不条理なことばかり起きるこの小説の中でとても輝いてみえた。

ふたりがペストが落ち着いた世界で普通に友人同士として笑いあえたら良かったのにと思うと切なかった。

ラストはやっと希望がみえるかと思いきや、ふとしたことでまた同じ地獄に叩き込まれるという不穏さがあって、私は好きだった。

Posted by ブクログ

港町を突然襲い、人々の自由と安全を不条理に奪ったペスト。病魔だけでなく、全体主義の恐怖を暗喩しているというのが定説だが、COVIDの記憶が生々しい今読むとパンデミック時に実際経験したあれこれと怖いほど重なるエピソードの数々。

Posted by ブクログ

登場人物の名前がなんとなく似ているのと、訳が古めなのもあってか固い印象でなかなか読み進まなかった。

コロナを経験したので市民たちの心の動きはよく理解できた。幼児が苦しみながら死にゆくさまは読んでいて辛い。

Posted by ブクログ

外国の本なので、理解しにくいところが多々あったが、思想の部分はコロナを経験しているだけによく沁みたと思う

子どもが死ぬシーンは正直耐え難かった

Posted by ブクログ

アルジェリアのオランでペストが発生し町は封鎖される。その街の中の人々の生活や振る舞いが時系列に描かれている。コロナを経験した今、ドキュメンタリーのように読んだ。淡々と語り治療をする医師リウーは気力も体力もギリギリの状態で良く生き延びたと思う。感情が無くなる程過酷な状態の中で治療を続ける姿勢に胸を打たれた。待ち望んだペストの収束と門の解放。その喜びの中で戻ることの無い人を思うと悲しみを強く感じる。何も起きなかった頃のようには生きられないと認識できたことだけでも、読んだ甲斐があったな。

Posted by ブクログ

医師リウーは、ある日鼠の死骸を発見する、その後、円済みは町から姿を消し、猫も同じ道筋を辿った。そのころから、人間には原因不明の熱病者が蔓延することになる。その正体はペストだった。見通しの立たない隔離生活と一方的な「不条理」を押してけられた人間達の行動と心情を描くフィクションである。

まず、驚いたのが新型コロナウイルスが流行したときの状況と似ている描写が多いことだ。あのとき、私はこれから社会の病気に対する意識や生活の変化にほんの少しだが、不安を覚えた。だが、その過程と結末は本書に書いてあったのだとすら思える。それくらい、似通っているエピソードを描いたカミュの洞察力と言語能力に感服する。

また、これらの能力を示す証拠として、オラン市や患者の状態が事細かに、あらゆる視点ら描写されていて、場面に対する解像度が高いと感じた。特に、会話をなくした状況説明はメリハリがあるため、理解しやすい。

また、リウーとその周辺では経過ごとの心情の移り変わりに人間の道徳心が表れている。個人的には、ランベールが幸福のために市外の妻の元に会いに行こうするが、リウーや町の姿を見て、自らもオランの人間であると考えを改めるところには少し感動した。幸福を選んでも後ろめたさから結局、完全な幸福にはなりきれないという考えからくるものだろう。リウーもランベールを止めようとせず、送りだそうとする心意気があって、自分の幸福を他人に預けようとする他人を思いやる気持ちがあった。不条理の中でも思いやりが生き残っているのは、打算がないように感じられる。

全体的な印象としては、正直読みにくい点が多い。段落や余白が少ないことと状況説明が淡々としているからだと思われる。しかし、本書のような状況は、コロナ以外にも今後起こるかもしれず、自分らしい行動とは何かを考えるきっかけにもなった。

Posted by ブクログ

フランス領アルジェリアの港町オランで、突然ネズミの死骸が街にあふれ、人々は正体不明の病に倒れていく。病名はペスト。町は封鎖され、外界から孤立した住民たちは、それぞれの立場や信念でこの未曾有の災厄に向き合う。医師リウーを中心に、苦悩と希望、葛藤と連帯が交差する中、人々の本性と生き方があらわになっていく。

アルベール・カミュの『ペスト』は、単なるパンデミック小説ではなく、人間の本質をあぶり出す哲学的な物語だ。舞台は閉ざされた町・オラン。突然訪れた死と混乱の中で、人々は選択を迫られる。逃げるか、残るか、信じるか、絶望するか。

登場人物たちの選択はさまざまだ。病に倒れた妻を別の都市に残し、医師として使命を全うしようとするリウー。死刑を宣告する父を持ち、死とは何かを問い続けるタルー。帰郷できず孤立したランベール記者は当初脱出を望むが、やがて他者のために残る決意をする。また、パンデミックによって逮捕を免れたコタールのように、この異常な状況が終わらないことを願う人物もいる。

そして、信仰の立場から人間の罪を説いていたパヌルー神父は、無垢な子どもの死を前にして言葉を失う。彼の姿から、「正義とは何か」「神とは何か」「意味のある死とは」といった問いが読み手に投げかけられる。

この物語には、絶対的な正しさはない。カミュは登場人物のどれをも批判せず、読者に判断を委ねている。それぞれの信念、それぞれの恐れと希望があり、誰もが何かしらの「正しさ」を抱えている。だからこそリアルで、読み手の心に突き刺さる。

ペストの終息は唐突に訪れるが、リウーは「ペスト菌は決して消え去ったわけではない」と語る。それは病気だけでなく、人間社会が抱える問題、差別や暴力、戦争や不条理にも通じる。カミュは警告する。災厄はいつでも、どこでも、再び現れるのだと。

コロナ禍を経た今読むと、よりいっそう身につまされる。「正義」は一つじゃない。だからこそ、自分なりの正しさを持って、他者とともに生きることの大切さを感じさせてくれる一冊だ。

Posted by ブクログ

デフォーのペストの後に拝読。

デフォーのそれがドキュメンタリー的に語られるのに対し、カミュのそれは観念的で、なかなか入り込みにくい感じがした。

カミュのペストが出たのは1947年。第二次世界大戦後の荒廃からどう生きるか模索されていた時期であり、そういう社会情勢を鑑みれば、観念的であるのは当然と言えるだろう。

カミュといえばキリスト教ともコミュニズムからも距離をとった異邦人的な「第三の立場」を思い浮かべるが、その思想がいかんなく表現されている。

現代の私たちはコロナ禍でもネットがあり、コミュニケーションは取れるし、いくらでもエンターテイメントがあったので、多少息苦しさは紛れたが、100年前はもっと陰鬱だったのだろうと思いを馳せた。

再読の価値あり。

Posted by ブクログ

コロナ禍のときに読んだ。

文が読みづらく頭に入らない。それでも、ペストが流行した街での絶望感やどんどん病気が侵食していく恐ろしい雰囲気は伝わってきた。3分の2ぐらいのページ数で断念。新訳で挑戦してみたいと思う。

Posted by ブクログ

難しかったからちゃんと読み込めてない。

リウーはあんなに患者のために頑張ったのに、終盤で大事な人二人も亡くして報われないなというのが読み終えた時点の感想。

解説を見るあたり、ペストによって変わった人と変わらなかった人というところに注目して読んだほうが良さそうだった。そうするとこのリウーの結末への感じ方も変わるのかもしれない。いつかまた再読。

Posted by ブクログ

不条理に苛まれる人々や死んでいく人が事細かに描写されるので、こちらまで憂鬱な気分になってしまうが、後半では妙な爽快感と喪失感が生まれた気がする。

Posted by ブクログ

だから何?翻訳物の読書方法、誰か教えて下さい。新型コロナを経験した事で、多少身につまされる所は有りますが、疫病はこの地球上から消えることは無いと言うことでしょうか?完全無欠の幸福は存在せんと言うことでしょうか?死は皆に平等に在ると言うのに!

Posted by ブクログ

ペストという不条理に対して、医師、キリスト教者や新聞記者など、さまざまな立場に置かれた人々がそれぞれの善を求めて奮闘する様が描かれている。各人が不条理に立ち上がるその動機が、ただ人が死んでいくからというような簡単なものではなく、それぞれの信念を汲んだ納得のできるものであるところに、分断された社会に生きる我々が希望を感じ得る要素があるのだと思う。限りなく装飾のない現実を反映した文体が、それを可能にしている。

感情的な部分を削ぎ落とした文体で書かれたペストの記録であり、キリスト教者や不条理人などの身近でない考えを持った人がたくさん出てくるので、とっつきにくく感じた。しかしその装飾のない文体の中に、時折感情の発露のようなものが見られるところが、美しく感じた。

なんにせよ内容が難しく、解説まで読んでやっと納得できた。

Posted by ブクログ

すごく読みにくかった。アルジェリアのオラン市でペストが発生し町が閉鎖されたことにより人々が苦しむ様子が描かれている。医師リウーが予審判事の息子が苦しむ様子に耐えれない描写が印象的。タルーの過去は不条理に目覚めたことを示してるらしい。新聞記者のランベールが最初は街から抜け出そうと奔走するが自分だけ幸福になるのは正義ではないという考えになり街に残る場面が印象的

Posted by ブクログ

読み疲れてしまった… 異邦人が本当に良かったので期待して読んでみたけれど、多分私自身の力量が足りないせいで、正直全然ピンとこなかった。文学的過ぎて内容がすっと入ってこないし、登場人物が生き生きしていなくて淡々と書かれている。敢えてなのかな…

翻訳に難?

カミュがノーベル文学賞作家というので、2017年のノーベル賞受賞後にまとめ読みしたカズオ・イシグロの著作やパール・バック(1938年受賞)ヘルマン・ヘッセ(1946年受賞)、アーネスト・ヘミングウェイ(1954年受賞)、アレクサドル・ソルジェニーツィン(1970年受賞)等々の著書を思い浮かべていました。しかしこの「ペスト」は期待外れでした。医者のリウー、判事のオトン、記者のランベール、パヌール神父、市役所吏員グラン等々多彩な人物設定はうまく組み立てていると思いましたが、登場人物それぞれの主観の記述を排して、なるべくリウーの観察とグランの記録による客観描写に心がけて読者の想像力に訴えたと思われる企図は失敗した様です。翻訳がこなれていず、スムースに読み進めなかったせいかもしれませんが、それぞれの登場人物の心の中・内面に想いを致すまでには行きませんでした。