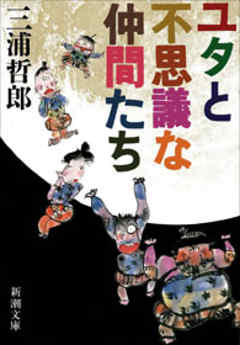

あらすじ

東京育ちの少年・勇太は、父を事故で亡くし、母に連れられ東北の山あいにある湯ノ花村に移ってきた。村の子供たちになかなか馴染めず退屈な毎日を送っていたが、ひょんなことから不思議な座敷わらしたちと出会った。彼らとの交友のなかで、いつか勇太はたくましい少年へと成長していく――みちのくの風土と歴史への深い思いがユーモアに包まれ、詩的名文に結晶したメルヘン。

...続きを読む感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

このお話は、父親を事故で亡くした主人公勇太が、母の地元である湯ノ花村に引っ越してきて、たくましく成長していく物語です。

ある日勇太は寅吉爺さんと座敷わらしのことを話します。気になった勇太は座敷わらしに会うことを試みます。結果勇太は座敷わらしと友達になりました。

この物語で出てくる座敷わらしは、江戸の飢饉の時代に生まれ、すぐに親に間引きをされた子供達の霊のなりそこないです。作者はこの座敷わらしたちを通じて命の大切さを伝えたかったのだと思います。

私はこの物語を読み、命の大切さを実感しました。

また、どんどん成長してたくましくなっていく勇太もかっこいいなぁと憧れました。

Posted by ブクログ

劇団四季の映像から入ったので、登場人物や風景は映像として浮かびやすかった。

児童文学ということですいすい読み進めることができたが、ふとした描写の表現などは大人が読んでもいいなぁと思うものもたくさんある。

座敷童子との別れが突然かつ案外あっさりしたところも、児童文学らしい感じがする。だからといって幼稚だとかそういうわけではない。

なんだか自分も座敷童子に会ってみたくなる。

Posted by ブクログ

三浦哲郎の描く児童文学。

いままで読んだ彼の作品とちがうと思ったのは、喩えの言葉のセレクトで、いくつか目に付いた。

p41 ぼくは、ちょうど閉店時間を迎えた銀行の玄関の自動シャッターのように、どうしようもない重たさで垂れさがってくる瞼を支えようとしながら、心のなかでそう叫んだ。

またぼくは主要人物のざしきわらしの髪型のことを、ビートルズの頭と表している。

三浦哲郎がこんな表現をしてくるのかと、素直におどろいた。

p186 燃える離れから噴き上げた火の粉は、赤い河のようになって村の空を流れ、その先は村のむこうの野の方まで及んでいた。

こちらは簡潔で、それでいて美しいなと思う表現。

こんな文章を書けるのすごいなと思う。

三浦哲郎が児童文学をいくつか書いていた理由が気になる。

Posted by ブクログ

三浦哲郎の本をどんどん読みたくて。

舞台で内容は知っていたけど、原作での座敷わらしは9人もいたとは!

座敷わらしが愛しい。

もっと彼ら一人ひとりの物語を読みたいと思ってしまう。

Posted by ブクログ

ユタという少年と座敷童子たちの短い日々を語った小説だった。

都会から田舎へと下ってきたユタは村の人々となかなか馴染めずにいる。座敷童子たちは過去にとらわれ今を生きることができず、この時代に馴染めずにいる。この共通点が短いながらも彼らが仲間であるために必要だったことなのだろう。しかしユタは人間であり、変わっていく。座敷童子たちの協力もあり少しずつ村の子どもへと変貌を遂げていくのである。が、座敷童子たちにはそのように変化ができない。それは彼らが人間ではないからだろう。そうして変わっていくユタを見送りながら、馴染めない彼らはきっとこの先も様々な場所を転々としていくことだろう、というところまで考えて少し悲しくなった。成長や変化は人間という生きた者にだけ許されることであり、過去や古い者は淘汰される。それを改めて感じた。しかし、それらは今を生きる者に何かしらを遺すことができる。ユタは座敷童子たちとの短い日々で、きっと多くのことを学んだことだろう。