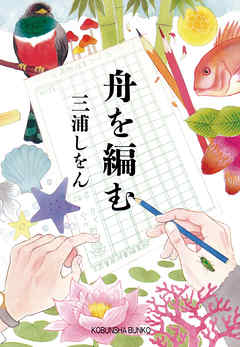

あらすじ

出版社の営業部員・馬締光也(まじめみつや)は、言葉への鋭いセンスを買われ、辞書編集部に引き抜かれた。新しい辞書「大渡海(だいとかい)」の完成に向け、彼と編集部の面々の長い長い旅が始まる。定年間近のベテラン編集者。日本語研究に人生を捧げる老学者。辞書作りに情熱を持ち始める同僚たち。そして馬締がついに出会った運命の女性。不器用な人々の思いが胸を打つ本屋大賞受賞作! 馬締の恋文全文(?)収録!

...続きを読む

2012年の本屋大賞を受賞し、松田龍平さんと宮﨑あおいさん主演の実写映画でも話題となった本作。

いつもなにげなーく使っている辞書の裏側に、こんなドラマが潜んでいたとは…!

「辞書」の持つ、愛想のなさやお堅いイメージのせいか、エライ先生たちが事務的にクールに作っていると思っていたのは、どうやら間違いだったようです。

熱い、熱いよ…!

辞書作りに携わる人たちの、なんといきいきとしていることか!

興味のない人間にしてみれば、「あがる」と「のぼる」の違いなんてどうでもいいことだけど、主人公の馬締くんにとっては大問題。融通がきかなくて、クソ真面目で不器用……でも、そこが逆に愛おしい。こういう男はいい女を捕まえるものである…と思ったら、ほらやっぱり。

そう、これは仕事小説としても、ラブストーリーとしても楽しめる、おいしい一冊なのです。

ちなみに、2016年秋にはノイタミナ枠でアニメ化も予定されているそう(キャラデザはなんと雲田はるこ先生!)。(書店員・水玉)

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

自分がいいなと思える作品は、自分では考えつかない、想像のつかないストーリーや表現、世界観の作品なんだけど、この作品はそのどの点も期待を上回り、大満足の作品だった。一貫した「辞書を作る」ということを通して、自分に向き合い、仕事に向き合い、家族に向き合い、そして夢に向き合う。とても読み応えのあるものだった。「辞書」を軸として本編では様々な主人公(もちろん馬締さんが本主人公だが)が自分と向き合い、「辞書」を通して道を切り開いてきた。まさに暗い大海原を主人公たちが辞書という舟に乗り突き進んでいくといった印象だ。

Posted by ブクログ

こんなにも日本語の美しさ、奥ゆかしさを感じたことはない。

そして、辞書に対しても“美しいもの” という新たな視点が持てたことに、この作品を読んだ意義を感じる。

なんとなく昔から気になる言葉や事象があれば

人に聞きたがる癖があって、

それは今も変わらずあるけれど、

スマホでパパッと調べられるこの時代に

紙の辞書を引っ張り出してきて言葉をひく、というのはとても有意義な作業であると思うし

そんな行動を手間を惜しまず起こせる人になりたいと思った。

まずはこの作品のタイトルとして使われている

“舟” という言葉を辞書で引いてみたい。

“船” と何が違うのだろう。

そしてできれば “ぬめり感” も感じたい。笑

Posted by ブクログ

言葉の美しさ、日本語の奥深さを改めて実感する1冊。

分からない言葉が出てきたらネットで調べたらすぐに答えに辿り着く便利な時代になった今、紙の辞書を1ページずつ捲りながら目的の言葉を探し当てる…ということを久しくやっていないなと気付かされ、紙の辞書で自分の手に馴染むものを探したくなった。

Posted by ブクログ

奇抜な展開や読者に深い問いを投げかけるような描写はないけれど、心の奥にそっと入り込んで登場人物に入り込んでしまう、そんな物語でした。

てっきり辞書が完成した瞬間の達成感のような喜びで泣けるのかな?と思っていましたが、完成自体の描写は比較的あっさり、だけれども深く喜びを噛み締めるような描写でした。

一方最後の完成祝賀パーティーで不覚にも少し潤んでしまいました。

万人受けする物語のような気がします。

Posted by ブクログ

久々に300ページほどの本を読んだ。

3日で読破。

玄武書房の辞書編纂の話。

個性あふれる登場人物が特徴的だが、共通項は誰もが不器用なところ。

監修の松本先生だって仕事以外のプライベートは蚊帳の外。家族との付き合い方もしらない。どれだけ言葉への熱意が強く、天職についた馬締くんも大切な人を目の前にすると言葉が出てこない。器用貧乏の西岡さん(俺のイチオシ登場人物)も仕事への熱意、人生設計に悩む。そんな不器用な人たちが皆言葉を介して、辞書を介して繋がり成長していくところにある種の共感というかリアリティを感じた。解説にもあったが、自分を投影できるのが面白いところだと思う。

何と説明すれば良いかわからないが、私は言葉にできない一瞬を本に文章に表しているような作品が大好きなので3日間とても楽しませてもらった。

普段は電子辞書を使っているので共感できなかったから、紙の辞書をペラペラと巡ってぬめり具合を確認してみたくなった。

(p.s.もっと感想上手く書きたい。読み返して自分の文才の無さに唖然。)

Posted by ブクログ

本をちゃんと読むという行為が初めてに近かったがとても楽しめた。

キャラクター達の心情、時の流れが進む事に新たな事が起き次へ次へと頁が進んだ。

読みやすいかと聞かれたら難しいところがあり一長一短ではあるが、自分としては面白く読むことができた。

Posted by ブクログ

映画もドラマも見たあとでようやく手に取りました。この本でみどりと宮本の恋愛についてはほんの数行しか書かれていないことですが、ドラマではみどりが主人公ということもあり話を広げている。すべてガチガチに説明しておらず想像の余地を残しておいてくれている作品なので如何様にも描けるのだと思いました。西岡のキャラがナイスです。

Posted by ブクログ

まじめの恋文を含め、(ココ重要)もう素晴らしい内容である!!!!クスッと笑えるところもあり、辞書に無知な私でも楽しく読めた。人と人とのつながりが暖かくて、ほっこりした^_^

Posted by ブクログ

面白くて一気に読み進めてしまった本。

西岡の気持ちがよくわかってしまう私は

馬締のようにひとつのことに一心不乱になれるほど

何かに執着して生きていないな、と。

淡々と、取り組める人ってどうしてこんなに魅力的に映るんでしょうね。

言葉が人間を作るんだなと思える作品でした。

松本先生は実在していないのに

その言葉遣いから容姿、性格などが想像できるあたり

人が言葉を操っているのではなく

言葉が人を操っているような感覚すら抱きました。

知っている言葉が少なすぎる。

もっともっと学びたいと思える一冊でした。

Posted by ブクログ

泣いちゃった

西岡が一番好きだ

西岡に共感して一瞬読むのがつらい瞬間もあったが、色んな人間の、色んな年齢の感情をこうもつぶさに書き留められる著者の技量に感服した。

すごすぎる。

Posted by ブクログ

『舟を編む』は、辞書作りという一見地味な仕事を通して、言葉の重みと人の誠実さを描いた作品だと感じた。普段何気なく使っている言葉が、誰かの人生をかけた積み重ねによって支えられていることに気づかされる。主人公の馬締は不器用だが、言葉と真剣に向き合う姿勢が印象的で、社会において「向いている場所」を見つけることの大切さも伝わってきた。読後は、言葉を使う自分自身の姿勢についても考えさせられた。

Posted by ブクログ

新しい辞書を編纂していくお話。

面白かった!

学生時代は辞書をよく使ったもので、国語辞典も英和辞典も割りと好きだったのを思い出しました。

その陰にこれ程の編纂の苦労があったのかと、思いも及びませんでした。

今はスマホでサクッと調べてしまうし、使わなくなった辞書を断捨離の勢いで処分しそうになっていましたが、とんでもない。

あの紙の感じ。考え尽くされて作られていたのだと知り、改めて辞書をめくりたいと思いました。

Posted by ブクログ

非常に面白かった。

人の温かさが詰まった本です。

・登場人物、全員大好き

馬締さん

L仕事に対して妥協がない姿勢を尊敬します。

西岡さん

L仕事に対する姿勢がスイッチする彼の心情背景と人間模様のシーンが好きです。

・仕事観

仕事へ熱量を持てていない私にとって考えさせられる本でした。馬締さん、荒木さん、松本先生の姿勢を参考にさせていただきます。

良かった

映画上映された時話題になっていたが、スルーしていた、あるきっかけでアニメ版を観てなんとなく原作本を購入して読んで凄く世界感が素敵で読んでいて楽しかったです。

Posted by ブクログ

真面目は最強!一生懸命、誠実に人生を生きれば、それに見合うだけの夢を手にする。空気が読めないのではなく、空気を読まない主人公、馬締光也は、ただただ真面目に、中型国語辞典「大渡会」の編集に従事し、13年かけてとうとう刊行にこぎつける。美しい奥さんをゲットしたのも素晴らしい。その恋文たるや、カチンコチンの笑える手紙。真面目が報われて励まされる物語。読んでみてください。めちゃめちゃ楽しいです。

Posted by ブクログ

言葉の力と言葉を愛する人の熱量を存分に感じられてよかった。

馬締と香具矢の恋愛成就してからすぐ時が飛んでしまったのが、そこまでが美しかった分少し残念だった。

伝えたいメッセージが明快に思えて、同じことを何度も繰り返されてる気がした

Posted by ブクログ

個人的にはめちゃくちゃ面白かった

言葉って自分の思い出を

残しておける最強のツールなのかもしれない

言語化できなければ、

楽しかった出来事が全て楽しかったと

記憶されていってしまう

生きた知識にして自分の言葉を紡ぎ

自分だけの思い出を大切にできるといいなって

思った

そして辞書には

ここまでこだわりがあったのかと驚いた

紙の質感。

何人もの人が努力をして完成した集大成だと思うと感慨深い

Posted by ブクログ

言葉の美しさを知りました。

この本を読んでいるとなぜかとても辞書を引きたくなります。私は授業中なのにどうしても気になって辞書を出して「恋愛」を引いたぐらいです。皆さんはどうでしたか?

Posted by ブクログ

最初のつかみはとても良かった、荒物屋って古い話なのかと思ったら主人公ではなく、荒木というキャラのものだった 始まりが主人公視点ではないのは目新しくて良いと思った

馬締のキャラも朴訥でその名の通り真面目で、一生懸命なところが良い、好感が持てる

少し気になったのが、恋愛パートの唐突さと「これはいるのか?」と思ってしまうほどの雑さ

カグヤも正直居てもいなくても話に問題がなかったほどの影の薄さ

全てのキャラクターの恋愛描写がほぼ意味ないのにかなり紙面を喰っている

女性誌連載のために仕方なく恋愛描写入れました感がすごい

ブスだのの言葉が軽々しく出てくるのにも正直辟易したが、辞書パートは面白くのめり込めた

何気なく使っていた辞書が、何十年もかけて細かい作業と、時には人海戦術でまさに「編まれ」ていくんだなあと

ただ、創作のキャラのものとはいえ恋文を公開して面白がるのがなんとも最後に後味が悪かった

面白かっただけに、何やら「本屋大賞の本だな」と思わずにはいられない部分も多く・・・

とにかく「惜しい」と思う箇所が多い本でもあった

Posted by ブクログ

1つの辞書編纂にあたり、幾人もの人生を賭けた情熱が紡がれてゆく様を見守るストーリー。多くの人の視点から構成されるストーリーだが、基本的には辞書編集部の人達に焦点が当てられている。なのであまり脇道に逸れた話が展開されず、スルスルと順を追って読める。

登場人物の多さと辞書編纂の過程のせいか、個々の人生ドラマの分量や采配に若干の物足りなさを感じたため-1

Posted by ブクログ

なぜ人は言葉を扱うのか。

なぜ言葉を大切だと思うのか。

言葉の、辞書の編纂に人生をかける者とそれを支えるもの達の情熱の物語でした。

あと映画よりも馬締さんが人間味に溢れていて驚いた。

Posted by ブクログ

「辞書を編む」

日本語の奥深さ、美しさを感じる1冊でした。

知らない言葉はメモしたり、辞書で引いて調べたり、言葉の意味について考えたり。

この本を読んで日本語をもっと知りたくなった。

2026年12冊目!

Posted by ブクログ

辞書編纂・出版に挑む人たちの小説。

言葉に取り憑かれた人たちが辞書を編むのか、それとも辞書を編むうちに言葉に取り憑かれるのか。

本作に登場するのは、言語学を修めながらも人とのコミュニケーションには難のある馬締を主人公に、ベテラン辞書編集部員の荒木、監修者の松本先生ら、言葉や辞書編纂に偏執狂的熱意を持った人たちが中心になる。

彼らの熱意をベースに繰り広げられる、辞書編纂のいろはや数々の語釈(という言葉を本書で初めて知った)を縦糸に、この辞書編纂事業に携わった「普通」の人々……同僚の西岡や岸辺、製紙会社の宮本らが、当初その熱意に戸惑いながらもいつのまにかすっかり巻き込まれ、各々ができる形で辞書の完成に向けてひたむきに努力していくことになる。

本書の特長は、綿密な取材に基づくと思われる辞書編集の現場の描写にあるだろう。

元が月刊誌の連載だったこともあり、各登場人物のキャラ付けがやや漫画的であったり、定期的に(時として、それ必要?というような)話の山場を盛り込んだりしているのだが、それでも本書に圧倒的なリアリティがあり、読者を引き込む力があるのは、辞書編纂の現場……関係者で行われる作業に留まらず、その会話の内容に至るまで……が極めて現実に即したものになっているからであろう。

だからこそ、嫌味な教授に対する西岡の立ち回りも、辞書用の紙が完成した時の達成感も、(詳細は伏せるが)トラブルが起きた時の切迫感も、目の前で繰り広げられているかの如き熱量をもって読者も共に体験できる。

本来辞書編纂に関心など無かったはずの、熱気にあてられた側の西岡や岸辺らと同様に、いつの間にか読者も辞書の完成を心から願いながらページを繰ることになる。

そして、編纂作業を通じて繰り広げられる言葉や辞書に関する関係者の洞察ややり取りを通じて、改めて辞書や言葉について、その意味や重みを共に考えることにもなる。

軽妙で読みやすい小説であるにも関わらず、辞書編纂のリアルな世界を垣間見ることができ、言葉に想いを馳せることもできる。

なるほど、本屋大賞を取る作品だなと感心した。

Posted by ブクログ

題材のセンスや、物語の構成に対して、ふんだんに三浦しをん節が効いています。

登場人物の人間性や、辞書作りに向かう姿勢を面白く描いていて、面白かったです。

Posted by ブクログ

辞書というテーマが気になった。以前から読みたかった本を、ついに手に取りました。完読。

人間模様が面白い。15年もの月日を辞書にかけ、年月をかけ、結婚したり、付き合ったりしながら、生きている人がいる。

もう少しこの人の人生を見たかった!と思いつつも、全編辞書が主役の座を譲らない。

辞書に始まり、辞書に終わっていった。

なるほどな一冊。

Posted by ブクログ

言葉は万能ではないけれど万事に通ずるものなんだと感じられた

自分は日本語を喋れるだけで全然知らないんだなと実感

記憶は言葉っていうのは心理かも

面白かったけどちょっと綺麗な話すぎたかな