あらすじ

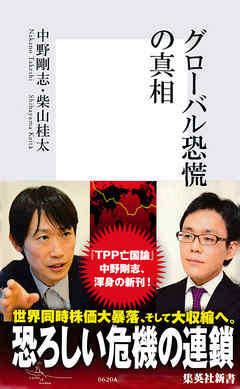

リーマン・ショックで金融資本を救った国家が次々、危機に瀕するという恐ろしい連鎖が始まった。グローバル化のデフレ圧力で中間層が破壊され、未来への投資が停止し、民衆とエリートの対立が深まる「冬の時代」。この長く続くであろう危機、大恐慌の足音が聞こえる時代を日本が生き抜くために必要なのは、過剰な流動性を生んだグローバル化の危うさと各国の社会構造の本質まで分析する「経済思想」だ。『TPP亡国論』で論壇の寵児となった中野剛志と気鋭の経済思想家・柴山桂太が徹底的に危機の時代への処方箋を語りつくす!【目次】はじめに――壊れゆく世界を行きぬくために 中野剛志/第一章 グローバル化の罠に落ちたアメリカと世界/第二章 デフレで「未来」を手放す日本/第三章 格差と分裂で破綻する中国とEU/第四章 冬の時代のための経済ナショナリズム/おわりに――歴史は繰り返す 柴山桂太

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

この二人の議論は、非常におもしろい。いまいちテレビのニュースを見ていて納得いかない、よく分からない問題を池上彰よりわかりやすく論じてくれていると思うのは、私だけだろうか。

中野氏、柴山氏に出会ったおかげで経済や政治に興味を持つようになった。

グローバルという言葉に少し違和感を感じ始めている人に是非一読をお薦めします。

Posted by ブクログ

本書は、反TPP論者で評判の中野剛司氏と経済思想家柴山圭太氏の対談をもとにしただけに、一般人にもわかりやすい内容となっているが、その内容は深く、またおもしろく、そして興味深く、高く評価できると感じた。

本書では、現在の世界経済の現状について「世界がグローバル化のわなに落ちた」と喝破している。柴山氏は「グローバル化は経済危機の原因であって、グローバル化を経済危機の処方箋とはできない」と語っている。そのわかりやすい主張は説得力があると感じた。

また、危機の根本原因を「グローバルインバランス」と分析していることも、興味深い。世界的なマネーの流れが危機の原因であるならば、小手先の各国別の対処ではどうにもならないと感じた。

「格差社会」「デフレ」についての議論も説得力があると感じたが、この二人の対談で、一番興味深く感じたのは、『敵の発見』である。二人の対談では、結果的に誰も得をしないグローバル経済のもとで唯一利益を得ているのは「金融資本」であると結論付けている。これは、正しい認識なのだろうか? マルクスの時代には、労働者と資本家の対立が語られたが、まだ金融資本主義という段階ではなかったという。この論争は「金融階級vs他の階級」の階級闘争にまで至るのだろうか。

本書の「グローバル経済が不安定なのは当たり前。国内経済と違って誰も管理するものがいない」との指摘は説得力がある。本書の指摘が正しければ、世界経済の混迷はまだまだ続くどころかはじまったばかりという事になる。現在の世界経済の混迷には経済・思想・政治全てにわたる考察が必要とする本書の内容を高く評価したい。

Posted by ブクログ

グローバル恐慌の真相

■合計196ページ

一章:グローバル化の罠に落ちたアメリカと世界 42ページ

二章:デフレで「未来」を手放す日本 66ページ

三章:格差と分裂で破綻する中国とEU 40ページ

四章;冬の時代のための経済ナショナリズム 46ページ

本書は2008年度に起こったリーマンショックによるグローバル恐慌の要因を、

1989年冷戦集結後にアメリカやEU、中国各国のグローバル化の弊害を基に

言及した本。

アメリカの経済格差や日本の政治問題(デフレ対策)について述べたあと、

中国の民族問題についても触れているところは非常に興味を持った。

・日本経済の安定化

→公共投資増によるデフレ脱却措置

→内需拡大による国際競争力強化

→イノベーションを生める土壌づくり

を行うべきだと感じた。

難しかったので約10%程しかできていないように思う。

Posted by ブクログ

TPP亡国論に続いて読んだ。中野剛志の知性に感服する。資本主義と市場経済の違い、、貿易ぬおける自由主義と保護主義の違いの解説は目から鱗が落ちた。

Posted by ブクログ

・グローバル化というものが今始まったものではなく、第一次世界大戦前や第二次世界大戦前において起きていたものだという見方、考え方に驚きました。ITの進歩も含め、過去のグローバル化の歴史がそのまま現在に当てはまるとは思っていませんが、歴史に照らし合わせることができる部分が多分にあるという点では、面白い観点だと思いました。

・アメリカの住宅バブルという幻影がリーマンショックを引き起こし、現在のヨーロッパ経済の不安を引き起こしている点についての記載については自分の考え方を確認する意味でも読んで良かったと思いました。また、デンマークなどの福祉国家がうまくいっていた要因として、アメリカの住宅バブルの恩恵の大きさが挙げられていた点についても自分にとっては新たな気づきでした。

・保護主義、重商主義、自由主義など、これまでの自分の中での定義と異なる定義がなされており、とても勉強になりました。

一般に言われている「~主義」というのも含め、それぞれ言葉の定義の解釈に違いがあるのだから、広いとらえ方で話を解釈しないと大きな誤解を生んでしまうなと思いました。

色々と書きましたが、まだまだ自分が不勉強な為、ただただなるほどと思いながら読んだという印象です。

他の方が書かれているように、同じ方向性を持った人同士での対話だったので、この考え方に対して反対意見を持っている方の考えを見てみたいなと思いました。

Posted by ブクログ

過度なグローバル化の危うさや各国の社会構造などを分析した本。

行き過ぎたグローバル化による経済格差の広がりや社会不安の増大に対して、「経済思想」の観点からどう対処すればよいのかを二人の経済専門家の対談を通して提示しています。

Posted by ブクログ

グローバル化がデフレ、格差の拡大を招いている。そのため、内需に頼る方向展開が必要とのこと。

内需に頼れば確実に職種が減る。今の仕事が成立するとは考えにくい。具体的なイメージが描けないが・・・。

Posted by ブクログ

経済が分かると政治が分かると言いますが、まさにその紐解きをしてくれる良書。この本で対談されている京大中野先生、滋賀大柴山先生の本は今後読んでいきたいと思います。

Posted by ブクログ

日本型雇用慣行。終身雇用制と年功序列型賃金制度とOJT、これらが相互補完的に働く。

不況下でリストラが進められる中で広がったのが「高給取ってろくに仕事もできないおっさん達は許せない、こういう連中こそ首を切るべきだ」という論調。

そして年功序列型賃金制度から能力主義的賃金制にという流れ。

これはたぶんに外資の論理だ。

OJTが基本となる日本型雇用慣行では若年労働者を育てるのに金がかかる。

これが投資にあたる訳だが外資はこれを許さない。

そもそも外資はOff-JTを基本としていて、人材への投資という意味でのOJTに理解がないのかもしれない。

雇用の流動化どころか、そもそも雇用がこんな状況なのに外資の論理で動いていたら……。

冒頭で中野氏が「もっと思想的、哲学的に、国家や市場の本質を見据えたうえで」(19)と言うように、資本主義やグローバル化といった原理・思想の本来的な姿から、企業の論理、民族性の問題、経済史…と幅広くかつ明快に読ませてくれる。

中野氏が言いたかったことは「人間そのものへ還れ」ということではないだろうか。(経済)理論を生み出してきた人間の理性に限界があること、コミュニティや文化・風土を土台にしていること、人間の尊厳……そういったものの重要性がマクロ経済の分析から説得的に語られている。

Posted by ブクログ

特に印象に残ったのは、資本主義と市場経済との違いを記載したところ。需要とは消費だけではなく、消費+投資であるとし、現在の支出が現在の利益ではなく将来の利益になるところに資本主義の市場経済との違いがある。

(シュンペーター曰く”自分が支出したものが将来誰かの利益になるかもしれないというモラルが資本主義を支えている”)

また、国際金融の歴史をトリレンマ理論(「国際的な資本移動の自由」「為替の安定」「各国の金融政策の自律性」の3つを同時に確保することは難しい)を用いるととてもわかりやすい。

Posted by ブクログ

日本も世界もこれまで滅茶苦茶な経済政策を実施してきた以上、もはや将来がバラ色になる処方箋はないということを自覚しなければならない。今、できることはこれ以上悪くなるのを如何に食い止めるかといた消耗戦しかない。しかも瀕死の日本経済であれば、応急処置にすぎない金融緩和と財政出動のセットによる施策もやむなし。待ったなし。グローバル化が進展する中でのデフレの必然。グローバル化故に国民の経済格差を縮小できない中国の苦悩。ケインズ主義的な不況対策は国民が統合化された福祉国家でしか成立しない現実。興味深い内容が随所にちりばめられている。新たな視点で多くを学ばせてもらった。

Posted by ブクログ

若干よみずらさはあったものの、対談形式で用語も丁寧に例を交えて解説されている。

経済学に関心のある人は読みやすいが、日本がどのようにしていまの「失敗」に突き進んできたのか、世界の反例を挙げながら解説している。

ただ、若干読みずらい。

Posted by ブクログ

中野剛志氏と柴山桂太氏のシンプルで本質を抉る対談集である。

新自由主義イデオロギーに毒されたヤスモンのエセ学者さんたちの言っていることに騙され続けている日本社会にとって、青天の霹靂なことばかり著されている。

しかしながら、根拠となる事実は、西欧資本主義社会が過去、積み重ねてきたものである。

アダムスミス、ケインズ、カール・ポランニー、シュンペーター、フリードリッヒ・リストなどなど、そんじょそこらの偏向してしまう日本のヤスモンの経済学者とはまったくことなる異能の社会科学総合学者さんが分析してきたことに基づいている対談は読み応えがありました(笑)。

Posted by ブクログ

グローバル化を標榜するからには、グローバル化に反対し、保護主義を主張する筆者らの意見をきちんと理解したい。しかし果たして内需主導で我々は生き残れるのか?

Posted by ブクログ

『TPP亡国論』の中野剛志氏と、その知己の柴山桂太氏による対談本。グローバル恐慌の真相を「政治経済思想」という観点から分析したもの。

私にとっては、2011年最大の衝撃作です。目から鱗というよりも、頭を後から殴られたような衝撃を受けました。私が日頃より疑問を抱いている世界経済の仕組みを理解するのに役立ちました。なお、評価を4にしたのは、私の中で本書を消化しきれていないためです。

それにしても恐るべきは、中野氏の洞察力と深い知識。TPPは、日本の抱える問題の一つに過ぎない。今後の同氏のご活躍を期待したい。

Posted by ブクログ

世界経済が「グローバル化」に向けて加速している。

その「波」に乗り遅れれば、取り残されてしまう。

そんな「強迫観念」じみた考えから抜け切れていない日本人には、対処療法的な本。

世界を一元的なシステムで管理するなんて無理な話。

そういった「理屈」を、歴史や著名な経済学者の言葉や、各国の思惑・国柄などから紐解いていく。

頭でっかちになりがちな経済論だが、この本はより「人間側」にたった経済理論が展開されていて、読んでいて「そうだよなぁ」と一人ごちてしまった。

Posted by ブクログ

若手の研究者ふたりによるグローバル経済を主題にした対談です。

著者の一人中野剛志氏はTPP反対派の急先鋒として有名になりましたが、この本を読むと本質は学究的な人なのだと分かります。

内容は経済学と言うよりも経済思想寄りで、リーマンショック後の世界的な不況をマネーの動きだけではなくその裏にある思想から捉えようと言う試みと言えます。

グローバル化は過去何度も起きている、誤解されがちな保護主義の本質、自由貿易が帝国主義へとつながっている、と言った議論は刺激的で、ある種人間存在の本質を掘り下げるような深い分析には唸らされました。

ただ、著者二人は基本的な認識がほぼ共通していて、どの発言が中野氏のもので柴山氏のものかという点を意識しなくても読めてしまうぐらいに論旨が似ているので、対談の醍醐味という点ではやや弱いかもしれません。

Posted by ブクログ

トリレンマ理論では、国際的な資本移動の自由、為替の安定、各国の金融政策の自律性の3つを同時に確保することはできない。戦前の金本位制では、為替を固定し資本の移動を自由にする代わりに、各国の経済政策は自由にできなかった。この体制下で第一次グローバル化が起きたが、国民生活が不安定になった。戦後のブレトンウッズ体制では、ドルで為替を固定し資本の移動を制限する代わりに、各国の経済政策を自律的に行えるようにした。70年代以降にドルが弱くなると、この体制を維持できなくなった。ニクソンショック以降は、為替の安定化をあきらめる代わりに、金融政策の自律性と資本の移動を認める体制になった。途上国は投資を呼び込むことで発展できるようになったが、お金が1か所に集まりやすくなり、バブルが生まれやすくなった。97年のアジア通貨危機は、外国資本が入りやすい環境を整備して起きたバブルがはじけたもの。これを教訓に、アジア諸国はアメリカの輸出をしても内需を拡大せず、外貨を蓄えるようになった。その外貨を運用するためにお金をアメリカに流し込んだため、アメリカのバブルが膨らみ、リーマンショックを招いた。

製造業の発展には、勤勉さ、人と協力しあう慣習、倹約して将来のために投資する精神などの文化的な条件が必要。

米韓FTAによって、韓国は米を除いた農産品を実質的にすべて自由化した。アメリカが参入しやすいように、自動車の安全基準や排ガス規制を緩和した。協同組合の共済は解体された。投資家が不利益を被った際に政府を訴えることができるISD条項も含まれている。

帝国主義は民間の海外進出から始まるというのが経済史の定説。

日本のGDPに占める輸出の割合は10%台であり、輸出立国というのは間違い。