あらすじ

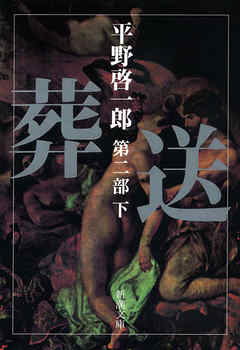

病躯を引きずるように英国から戻ったショパンは、折からのコレラの大流行を避けてパリ郊外へ移った。起きあがることもままならぬショパンを訪なう様々な見舞客。長期にわたる病臥、激しい衰弱、喀血。死期を悟ったショパンは、集まった人々に限りなく美しく優しい言葉を遺す。「小説」という形式が完成したとされる十九世紀。その小説手法に正面から挑んだ稀代の雄編。堂々の完結。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

「人生は大きな不協和音だ」

これを20代で書ききった作者に感銘を覚えました。

こんな描き物をされている最中、作者はすごい濃密な空間にいたんだろうなと、想像すると畏怖を覚えました。

人は死ぬ、という事をこの2部ではずっと突き付けられた時間になりました。

死が身の回りから現代的に忌避されている中、こんな形でしか段々と人へ伝えられなくなってきている気もします。

天才ショパンを通して人生の歩み方を、凡人ショパンを通して死ぬ過程とは何かを問いかける。

読んでいる途中より、読み終えた後の今の方が、頭の中でメロディーを奏でているのがすごく不思議。

思考から他の事が消え去るくらい、いい時間になりました。

Posted by ブクログ

ジョンジュサンドの気持ちには、あまり共感しなかった。最後くらいは会いに来て欲しかった。

善良な個が集まって奏でられる不協和音。私たちを取り巻く現実世界をうまく表現しているなぁと思った。

曖昧な物が重なって出来上がってる個と共同体。印象派の絵画のような文体を意識して書いたって、平野さんが天才すぎる。

クラシック含め音楽の知識が不十分で、ショパンの演奏会を想像の世界で実感できなかったのが悔しく、今後も勉強していきたい。

Posted by ブクログ

ショパンとパトロンのジョルジュサンドとの係わりがよく分かる。ポーランド人ショパンのパリやロンドンでの苦闘、作曲や演奏会がダイナミックに描かれている。

Posted by ブクログ

今年は5年に1度開催される『ショパン国際ピアノコンクール(ショパコン)』の開催年、この年にこの本と巡り会い幸運でした。 ショパコンでの演奏曲もちらほらと‥

ショパンの生に対する限りなく強い思い、執着、画家ドラクロワの鋭い洞察力、そして自由奔放、強い個性の執筆家サンド、三人が織り成す人間模様は複雑です。

平野氏の三人三様のこと細かな心理描写・思考描写には脱帽、いやその細かさ故に疲労感さえ感じられる場面もありました。

人の本当の心の中は誰も覗けませんですしね。

Posted by ブクログ

結核に冒されたショパンに遂に死が訪れる.ショパンの矜持と高潔さ,一方の画壇の異端者ドラクロワの生きるための処世術と密かな望みが対比され,二人の友情を軸に,スターリング嬢を代表とする周りの人々の視野の狭さや俗さ,あるいはショパンの死に際しての悲しみ,サンド夫人親子の確執などの多層構造を,ポトツカ伯爵夫人やフランショームの言葉を借りれば「不協和音」として描いた大河小説である.

細やかな心理描写が見事で,特にドラクロワの思考の流れに共感する場面が多々あった.また,本書の主人公は一見ショパンであるが,真の主人公はドラクロワであろう.ショパン死去,それにともなう葬儀の混乱,財産の処分などの喧噪から一歩身を引くドラクロワ.彼が取り組むことになった教会の天井画について,その希望に満ちた内容を思い描く場面で本書は終わる.

行間から少し作者の「どうだ」という態度が透けて見えるのだが,古典を読むような重厚さがあり,非常に読み応えのある小説であった.

恐らく再読することになると思う.

Posted by ブクログ

月並みだが、死と生を対照的に描ききった佳作であった。ショパンの死。一気に死ぬのではない。死んだ後も緩慢に過酷は続く。この感覚はかつてトルストイの作品だったか、感じたことがある。対して、ドラクロワの生。他の人物もそうだが、俗物性がこの物語の主題であったように思う。ショパンが姉に会えた感動を私も分かち合えたことも含めて。フランショームのグジマワ伯爵と交わした不協和音についての喩えが、その俗物性の象徴かと意味深であった。

Posted by ブクログ

19世紀のショパン(晩年)とドラクロワを中心に、天才と死について描いた物語。芸術論など難解な個所も多いけど、音や絵を細やかに言葉を使い分けて文章化し、表現しているところがすごい。第2部の方が好きでした。第一部がサンド夫人とその家族の葛藤などが描かれていたのに対して、二部の方がショパンの演奏が多く、音楽や絵画についての叙述が多くなるからかな。

Posted by ブクログ

死にゆくショパンを中心に描いた巻

この本を読んでいた2週間に

iPodにショパンのプレイリストを作成して通勤の間にヘビーローテーションしたり、PCの壁紙をドラクロワの名画のスライドショーにしたりと、作品の世界にどっぷり浸かり込んでいた私には非常に辛かった、早く楽になって欲しかった。

ドラクロワはショパンの死に立ち会わない。

それは、彼の臆病さ故かもしれない。

ショパンと対照的に、彼は生きる。

自分の天才に忠実に生きて、作品を残す。

フランショームの言葉が印象に残った。

”「……いえ、固より人間の生活とはそんなものなのでしょうか?もし我々の時代の新し不幸があるとするならば、それは、嘗てはきっとそうした惨めな綻びのない幸福な人間関係があった筈だという郷愁を抱いてしまうことこそがそうなのでしょうか? 」”

Posted by ブクログ

購入済み

内容(「BOOK」データベースより)

病躯を引きずるように英国から戻ったショパンは、折からのコレラの大流行を避けてパリ郊外へ移った。起きあがることもままならぬショパンを訪なう様々な見舞客。長期にわたる病臥、激しい衰弱、喀血。死期を悟ったショパンは、集まった人々に限りなく美しく優しい言葉を遺す。「小説」という形式が完成したとされる十九世紀。その小説手法に正面から挑んだ稀代の雄編。堂々の完結。

ショパンの死からその後の処理までで物語は終わる。

この巻になってからは泣き通し。

いろんな感情が入り交じってしまって、あげくにはしゃくり上げつつページをめくる。

この「葬送」はもう一度最初から読み返してみようと思っています。

繊細で、美しい音楽を生み出した作曲家は、その曲同様

繊細で美しく、控えめでみなに愛され天に召されて行ったのだと。

死の床でも歌をせがみ、自分の葬儀の音楽を指示し、自分の作品の行く末をフランショームに託すショパン。

今までもショパンは好きな作曲家でしたが、この本をよみだしてからは絶対的な見方が、聴き方が変わりました。

この巻に入ってからはずーっとJablonskiのなにがしのショパンを流しながら読んだのですが、

自分の中での音楽が変わっていくのが手に取るようにわかって不思議な感覚に陥りました。

同じ録音なのに今までとは違う音に聞こえてくる不思議さと言ったら!

今までわたしが聞いていたのは「音」の羅列で「音楽」ではなかったのか?という驚愕すらあって。

もっともっと「音楽」を解し、演奏可能な人間になれるように、勉強したいと思うようになりました。

モーツアルトのレクイエムがまた違った意味で重要になり、

勉強してみたいと思いました。

いい作品でした。

たぶん一生手元に置いて、何かの折りにはよみかえすのだろうと。。。。

はじめ読めなかったのは嘘のようです。

重い本です、痛い本です。

でも興味のあるかたにはおすすめしたい作品となりました。

Posted by ブクログ

ついにショパンが逝ってしまう。第一部の冒頭がいきなりショパンの葬儀なわけだから分かりきったことなのだけど、死のシーンの喪失感は本当にすごい。第一部から長く長く続くこの小説を読み続けた人は、きっとこの感覚が分かると思う。ショパンが死んだという実感がすごく湧いてくる。

「創作とは最も死に近づく行為」であるとしても、その行為によって芸術家自身が幸せになれるようなものであってほしい。

Posted by ブクログ

愈々ショパンの容態が悪化。友人たちが見守る中、ただ一人パリを離れるドラクロワ。ショパンと彼を取り巻く友人たちの痛々しげな様子よりも、やはりドラクロワの苦悩の描写に惹かれました。何か奇想天外な展開がある訳でもないのに文章の巧さだけで4冊読ませる技術が凄い。

Posted by ブクログ

死が色濃くこの最終章を彩ってた。死について、そして生きるということについて、いろいろと考えさせられた。考えるという意味では、いろいろなことを考えさせられた。例えば、芸術について、愛について、恋について、愛の表現について、革命、政治、名誉、音楽、絵画、仕事、死ぬこと、生きること、友情、生きるということは喜びか、悲しみか、そういう意味では、さくっと読める作品ではないし、ある程度の時間を取って、ゆっくりじっくり読みたい作品だった。ここにもし、キリスト教やもしくは他の宗教的なスパイスが加わったら、どうなるんだろうと少し思った。それにしても、相当に質の高い本でした。

Posted by ブクログ

ついに終わりがやってきてしまいました

イギリスで体調を崩して

やっとパリに戻ったショパン

自分の死期を少しずつ受け入れて

言葉を残していく

どうしても会いたい人がいた

母親、そしてサンド

どちらも叶うことはなかった

ショパンの人生ははたして

輝かしいものだったのか?

少なくとも亡くなる前のこの3年間は

苦悩ばかり

天才ゆえに受け入れられない

ことがある

天才ゆえに思い通りに

生きられないことがある

ドラクロワとて同じ

同じような苦悩を抱えながら

不器用に生きていくことに

必死で

ショパンの死を受け入れることが

できなかった

ショパンのそばで寄り添うことが

できなかった

毎日会わなくても

心通う2人だけに

ショパンもわかっていたのかもしれない

ショパンの楽譜だけは残った

今も演奏する人々がいる

だが、ショパンが奏でるピアノは

もう聞くことはできない

どれほどやさしく

どれほどかなしい音だったのだろう‥

Posted by ブクログ

いや〜ゴールイン!

第一部でも書いたけれど、難解な芸術論…は苦戦。

ただ、第二部はショパンの最期があり、彼を取り巻く人々の群像劇もあり…一気に読んだけれど、読後は魂が抜けたような、でも、壮大な時代を共に駆け抜けたような…そんな脱力感もありつつ、平野さんの力量を改めて実感した体験でした。

政変があり、伝染病があり…混乱する何か大きな出来事の中では芸術は…芸術家というものは…やはり影響をダイレクトに受けるものなのですね。。。

生きるか死ぬかと言う時に、絵画や音楽や文学なんて「不要不急」と云われた、コロナ禍を思い出し、なんだ何も変わってやしないじゃないか…と感じました。

ただ、だからそれらが無くなったのか?と問えば、決してそうではない。病んだ時代にこそ、悲痛な時にこそ、優れた芸術は人々に寄り添い、慰め、語りかける。自論ですが「良い文学とは常に弱者に寄り添うもの」と思っているので、そういった意味では、まさに優れた芸術とは、不滅なのだと思います。

1人は病に苦しみ抜いて短い生涯を閉じた天才。

もう1人は画壇から遠ざけられながらも信念を貫いた孤高の天才。

2人の天才に共通する「孤独」が、ふと何気ない会話の中に交差して、他の者には理解し難い、けれど唯一無二の絆があった。

ドラクロワはショパンの最期に間に合わなかった…いや、意図的に遠ざけた…その点において、他の友人とは異なっているけれど、彼にとってショパンとの別れはもっと根源的な部分で感じる何かであって、物理的な距離よりも、尚、そこを超えて、共に歩み続ける芸術家として深い部分での繋がりを表しているように感じました。

そこにあるはずの者が居ない…

まさに「不在」こそが「死」なのだろうけれども、ドラクロワがそこに留まらずに描き続けることは、天才同士の暗黙の了解の上に成り立つ友情なのではないかな。。。

この小説には書かれていないけれど、、、

この後、ドラクロワはあれほど嫌われたアカデミーの会員となり、多くの公共事業を請け負い、大家となります。そして、印象派といわれる後の画家達に大きな影響を与えるようになる。

彼も結核性の喉頭炎を患いながら、最期は家政婦のジェニーに看取られて亡くなるまで、旺盛な意欲を仕事に注ぎ、膨大な作品を残しています。

ショパンの楽曲は今に至っても燦然と輝清華続けているだけでなく、「ショパンコンクール」は国際的なコンクールとしてピアニストの聖地にもなっている。

2人の天才の成した功績は、彼らの情熱を裏切らず、時を超えて今でも人々に寄り添い続けていることを思うと、やはり優れた芸術は不滅だと、改めて思います。

そして、文字通り身を削って作品に心血を注いだ芸術家達に、深い尊敬と感謝の念を抱きます。

Posted by ブクログ

ここまで本当に長かったが、終盤はショパンの「最後」…である

ここで息がつけないような展開で一気にスピードアップしていく

ショパンに死が迫る

何度も喀血し、死と隣り合わせで生きるショパン

少し回復してはまた悪化…を繰り返す

そんな時期にショパンは周りの技術者(指揮者、調律師、医師など)たちの死について、

~一人死ぬたびに彼らばかりではなくその技術までもが道連れにされてしまう

自分が死ねば音楽もしかり

自分の演奏がその死の瞬間にこの世から一切消えてなくなってしまう~

このように考え、何か残したいという思いが強くなる

自らの音楽についての考えをまとめるべく「メトード・ド・メトード」(未完のピアノ入門書)に着手

そして

~創作とは常に死というものと無限に近接する行為

あるいは死そのものですらあるのであろう~

と考える

死を目前にポーランドの家族への思いがいっぱいになるショパン

ショパンは故郷ポーランドを大変愛しており、フランスに亡命したポーランドの人たちに惜しみない援助をしていた

(当初は広く受け入れられ保護されていたが、成功者以外は徐々に居場所を失うのだ 亡命できたら苦難が終わりではない)

若いころに故郷を離れたショパンは最後はポーランドへの母親と姉妹たちへの思いが膨れ上がる

そして、なんとか姉だけを呼び寄せることができるのだ(唯一の救いでホッとできる数少ない場面)

そう、まるで自分がそこにいるかのような錯覚になってくる

ひたひた迫るショパンの死

ショパンを大切に思う人たちの悲しみと深い愛情

ショパンの精神的な苦しみと、肉体的な苦しみ

死と向かい合ったショパンが何を感じ、どう思うのか…

ある空間が徐々に狭まり、空気が薄くなるのに圧だけが増すような感覚

ショパンの生命力が消えていくのと対称に、ショパンを愛するものたちの感情の強さが相まってその描写のリアリティーさが迫るものがあり圧巻であった

そして、この時ドラクロワは…

「憂」「鬱」「虚」「靄」「倦」…

とにかくこんな感じ(漢字…いや、まじめなんです)がいつも周りに漂っている

ピーカンに晴れる日も出てきたのだろうが、まったく記憶に残らない

芸術、人間ドラマ、死、孤独、家族…

多くの要素が満載で、テーマ性も多岐である

読むのに時間はかかるが、かけた時間の価値はある

本書に出てくるショパンやドラクロワ同様に、平野氏が血と肉を削って作品に捧げたのが良く伝わる

そこがこの作品を支えている基盤となり、重厚なものに仕上がっているのであろう

「マチネ…」と本書のあまりにもの違いに驚いたので他の作品の読むべきなんだろう(笑)

さて次は何にしようか…

Posted by ブクログ

第四分冊でありシリーズ最終巻となる本書では、ショパンの死が中心にえがかれています。

本作は、「小説」という形式そのものが裏のテーマになっているということができると思われますが、ロマン主義的な芸術の理念をみずからの作品によって実現したショパンとドラクロワの二人を中心に、彼らや彼らを取り巻く人びとの「人間」としての側面に注目がなされているように感じました。忍び寄る死に直面しながら心の揺れ動きを見せるショパンと、彼に対してどのように振る舞うべきなのかさまざまに態度が分かれる周囲の人びと、そしてショパンのもとを訪れることのなかったドラクロワの自己省察などの心理描写が、リアルな「人間」のすがたを示しています。人間たちの有限性と、彼らのすがたを通して読者が感得することになるであろう芸術の理念の永遠性との緊張関係をえがくことが、「小説」という形式によって叶えられるということが、本作において示されています。

著者は、小説という形式のもつ可能性を自覚的に追求するような作品をこれまでも手掛けており、そうした試みの一つとして本作を理解することができるように感じました。

Posted by ブクログ

やっと読み終わった。

とにかく凄いボリュームで、それはページ数や文字数ということでなく、話の重さ、文章、世界観、何をとっても凄いボリュームであった。

私が読んだ本の中では、共に過ごした時間が一番長い作品だったと思う。

カタカナの名前が主人公である小説は大の苦手だが、これだけ長いと誰が誰なのか明確に判別できるようになる。

世の中には、こんなに美しい文章で表現出来る人が居るのだなぁと、一文一文読む事に感動を覚える程、文章が心地よい。

この作品の中では、たくさんの人物が登場し、彼らの心の動きが丁寧に描かれている。

何故男性作家さんなのに、こんなに女性の心の動きまで熟知されているのだろう。。。

私が読む本の中では、No.1になり得るくらい難解な本だったが、文章の心地良さも過去読んだ本の中では No.1 だった。

もう一度読めば、登場人物の気持ちを、もっと余裕を持って追っていけるのかもしれない。再読必至な本。

Posted by ブクログ

全4巻、やっと読み終わった。去年の秋くらいから読み始め、ゆっくり併読しながら読み進めていった。

ドラクロワとショパンが邂逅するフランスを描いた重厚な大作だった。この二人を中心に様々な人が登場し、それを通して二人の天才の姿、芸術が語られる。僕の中では、トルストイの小説のような手触りに似ている。トルストイはロシア文学だが、似ていると思ったのは、狙ったと思われる古めかしさだけではなく、きっとその当時の国の姿、そこで生きる人々の姿が、主人公達の強い輝きとともに生き生きと語られていたからだろう。

最も素晴らしかったのは、ショパンの演奏会のシーン、ドラクロワの天井画のシーン。それぞれ、聴覚と視覚、別個の芸術を言葉で描き切ってくれた。

これだけの大作だからこそ、読み終わった時に強く感じるものがある。終盤にショパンが亡くなった事での不在と、現代にも残ったショパンの楽曲の不思議なコントラストで、この話はフィクションなはずなのに、実際にあった不在として感じてしまう。

Posted by ブクログ

襟を正して読んでいた長編がようやく読み終わった。

昨今主流のストーリィを追いかけ、言葉を読み飛ばしてはいけない小説。

思いの他、時間がかかったのもやむをえない。

一昨日、「ショパン伝説のラストコンサート」横浜公演で

平野氏のお話と朗読を聴く。

人間ショパンと天才ショパンを描きたかったのだそうだ。

四巻は人が死ぬこと、いなくなるということの実感について

絶えず問われ、答えを求めていたように読める。

フランショームとドラクロワ、ショパンの親友だけが

真の寂しさと戦い、そして芸術家として飛翔することを

思わせる結末に、19世紀を生きた彼らの姿が

今現代の私たちの生活と関わっていくような気がした。

Posted by ブクログ

だいぶ昔に、人生の中で絶対に読まねばならないと思い読んだ本。なぜなら、大学生の頃にポーランドにいき、ショパンの心臓が収められている教会にいったことや、戦場のピアニストでノクターンの響きにやられてしまったから。

ショパンの友人にドラクロアという絵描きがいて、ホットチョコレートを飲みながら芸術とは何かについて話していることが、なんとも耽美的で、ぼくはそういうのには興味ないけど、美しいと思った。

現代文ではあるが、芥川賞作家ということもあり、衒学的で、難解な長い一文を紐解くのに苦労し、ただでさえ大長編なうえに読むことも難しかったが、読み終わった感動はひとしおであった。

Posted by ブクログ

★3.5。

19世紀のヨーロッパ文学の再構築、どうやら20代の時の作品のようですが、いやいやまさに力技。冗長とも思える描写も確かに(翻訳ものの)ヨーロッパ大河小説。ショパンとドラクロワを交互に描く構成も最初は?と思ったけれども、最終的には音楽と絵画という似て非なる芸術の交錯には重大な意味があると思うに至りました。また、冒頭の導入は本作の永遠なる循環を産み出す仕掛けであることも効果的。

本年末を締めるに相応しい大作でありました。