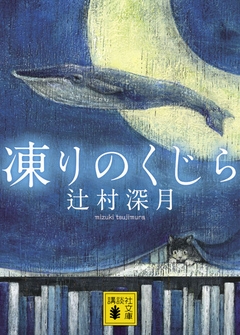

あらすじ

藤子・F・不二雄を「先生」と呼び、その作品を愛する父が失踪して5年。高校生の理帆子は、夏の図書館で「写真を撮らせてほしい」と言う1人の青年に出会う。戸惑いつつも、他とは違う内面を見せていく理帆子。そして同じ頃に始まった不思議な警告。皆が愛する素敵な“道具”が私たちを照らすとき――。(講談社文庫)

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

いや、辻村深月やばいね。

めちゃくちゃ面白かった。

迷う余地なく5点満点の評価をつけられる稀有な作品。

【以下、個人的感想】

ヒロインの暗い自己評価/他者評価や心情が頻繁に描かれてる。

こういう評価は誰しもやっていることと思うけど、なかなか他人に話すような話じゃないから、小説の登場人物といえど他人の話を聞ける(読める)のはとても面白い。

そういう個人の内面をよく描いているという意味ではドストの罪と罰を思い浮かべる(昔読んだ印象だから全然違ったかな、、、?)けど、あんなに鬱々とした内容ではなく、とても読み進めやすい。

読者それぞれがヒロインの自己評価/他者評価に共感できる部分があるのではないだろうか?

おすすめの一冊が増えてしまった。

Posted by ブクログ

珍しく二度読んだ。 本を読むことは本当に面白いと思った。

どらえもんの道具がでてくる。子供向きのマンガ、アニメだと思っていたものが次第にそれだけではなくて、物語を意味の深いものにしていた。

ドラえもんの出す道具が、ストーリーにぴったり嵌っていくのは巧みで面白い。

それは、亡くなった父とその娘が親しんできた世界が今も共有されている証にもなっている。

理帆子は父を亡くし、母は治る見込みのない癌に侵されて死を待っている。そんな環境の独り暮らしの高校生で、作者はそれを、題名の示すように氷に閉じ込められて、空気穴を見つけられず苦しんでいるくじらに例えている。

そして彼女に写真のモデルになってくれといって近付いて来る高校三年生の別所と言う学生も、親しくなるにつれ、彼もまた冷たい海の中で暮らしているのが解ってくる。

だが、彼の飄々とした環境の受けとめ方に触れ続けていると、いつか理帆子も氷の割れ目から広い未来を見つけることができそうだという、いい終わり方だった。

付き合っていた若尾と言う青年が「カワイソメダル」をぶら下げているのに気がつく。彼は常に失敗を他人のせいにして逃げている、プライドを守ることだけを生きがいにしていることに、理帆子が気づいて離れていった時、彼は自滅する。そういった生き方を絡めて、ドラえもんの道具を使った作者の慧眼は、ドラえもん好きからこういう物語が出来たのかと思いながら、新しい目がドラエモンにも向いて開いた。

Posted by ブクログ

とても面白かった。少し不在と思いながら生きている人は意外と多いと思う。出てくる登場人物の全員に少しずつ感情移入できて、痛みが伝わった。

ページ数は多いですが展開が気になり最後まで数日で読み切ってしまいました。オススメ

Posted by ブクログ

まさにSukoshi・Fushigiで素敵なお話。

これだけ藤子・F・不二雄先生やドラえもんの存在感が強いお話なので、作者の方のドラえもん自体への解像度が高いのは当然だと思うんだけど、「ドラえもんのこの話を読んだとき、こう感じた」という読者側の感情の質感もすごくリアルで良かった。

「すて犬だんご」を子供の頃初めて読んだときの不安感とか、めちゃくちゃわかる。Sugoku・Familiar。

素敵な話。読んで良かった。

ドラえもん読み返したくなる。

Posted by ブクログ

殴り書き感想

・辻村さんは『傲慢と善良』を読んだ時にも感じたが、人間の弱さ、ダメなところを的確に表現されるな…と思う。毎度古傷をチクチクと刺激される気分になる。

・各章ドラえもんのひみつ道具を軸にストーリーが進んでいく。ドラえもんへの造詣が少し深まったし、ドラえもんを特別好きでなかった自分もスイスイ読み進められた。

・母と理帆子、郁也と松永など、色々な親子関係が描かれているが、本当にリアルで、自信の親子関係についても考えさせられた。

・カワイソメダルをぶら下げてしまわないように気をつけたい。若尾ほどのどうしようもなさではなくとも、紙一重の状態には誰でも陥ってしまいそうな気がする。

・三匹のくじらがいつかまた、深い氷の底でまた出会える日が来ることを願う。

Posted by ブクログ

今月のオーディオブル1冊目。

辻村深月の書く文章とオーディオブルの相性良過ぎる。情景を表現する文章が詩のように美しいのに分かりやすくて頭にスッと入ってくる。好き。

あとドラえもんの道具がめちゃくちゃ良い味だしてた。

ドラえもんが絡まなくて成立させられた文章だったかもしれなかったが、それがあることでとても味わい深い話になっていたと思う。

テキオー灯のくだり、ストレートに泣けた。

辻村深月作品全制覇したいなぁ

Posted by ブクログ

すごく良い作品に出会えた。

やはり辻村さんの作品は好きだなぁ。

人の抱える孤独、その孤独を癒すことができるのはやはり人なんだなと思う。

一点、分からないと思ってしまうのは、りほこの母親の描き方。

小学生で父親を亡くし(しかもトラウマを残す形で)、母親ともうまくいかない少女の孤独は、ここまで刹那的な生き方をしてしまうのか。

東横キッズなど、現代の子どもたちが抱える親との関係を巡る課題を見ていれば、現代の子どもたちの心情をよく捉えているし、そういう意味でもすごい作品だなと思う。

ただ、解せないと感じてしまうのは、りほこの母親の聡明さと、そんな女性を選んだ父親の愛を感じるのに、それに気付けず孤独に陥ってしまうりほこ。

もちろん、最後には愛に気付き、孤独から光が照らされる。

けど、あれだけ聡明な母親なら、もっと愛をうまく伝えられたはずではないかなと思ってしまう。

それでも、噛み合わないのが、親の愛情と思春期の娘の関係性なのかもしれないけど、やっぱりそこは悲しいなと思ってしまう。

私の感覚では、そういう意味で、りほこが孤独を感じてしまう思考には少し違和感も感じてしまうのだが、それと同時にリアリティも感じてしまうそんな作品だった。

Posted by ブクログ

辻村氏らしい心温まるストーリー。読後感も心地よい。父の失踪以降、他者と心から触れ合えない理帆子が一人の同級生と出会うことで変化していく。その変化の結末は...

Posted by ブクログ

凄いはなしを読んでしまった。

後半はボロボロ泣いてた。

とりあえず、お父さんが好きすぎる。

とても素敵な人だったんだろうな。

タイムマシンだったのかな?

凍りのクジラ

辻村さんの大好きな『ドラえもん』愛が詰まった作品です。道具にちなんだエピソードが最高!そして、登場人物の心理描写がすごい、一気に読み終えました。後半に感じる親の愛情とかに号泣しました。読み終えた時には『ドラえもん』こおを読みたくなりましたn

大好きです!大切な本です!

凄い苦しくて、凄いキレイで、抱きしめるように愛してしまう物語です!!登場人物も全て素敵(若尾くんはダメすぎるけど、理帆子ちゃんがそれすらも愛するから、やはり尊い命に見えてしまう)

お母さんが編集した写真集の描写と、別所さん(お父さん)の最後のセリフ(最後の最後だけじゃなく、その一連のとこ)は、何度読んでも涙が出てきて熱くなります。

辻村さんの作品では、これと「ぼくのメジャースプーン」が私の中で殿堂入りです!

Posted by ブクログ

この作品は、ある女子高生のSF(少し、不思議)な物語。ドラえもんの大好きな父親と女子高生になった主人公、未来の道具に準えて物語は進んで行く。私は以前に比べると涙脆くなった。それは映画やTVドラマなど映像からの情報だった。知らぬ間に頬に伝わる温かいモノに気付く。小説を読んで泣いたのはこの作品が初めてでは無いだろうか。

この物語は、「共感(シンパシー)」と「感情移入(エンパシー)」だと解説の瀬名秀明さんは言う。

SF(サイエンス フィクション)と藤子・F・不二雄先生は読み替える。主人公はスコシ、ナントカとSFを読み替えて知り合いに当てはめる。映画などで辻村深月さんの作品を見たことはありましたが、小説は今作が初めてでしたが、SF(スゴク、ファン)になりました。

Posted by ブクログ

解説にかかれていた

主人公には共感できる人は少ないけど、一緒に人生を、人間関係を歩んでいく、的な分にとても納得してしまったけど、私にも少し不在な部分があって、共感できる部分があった。面白かった!SFゲーム私もしてみようかな笑

Posted by ブクログ

これはミステリーなのか?と思いながら読み進めていたら、最後しっかりSF(少し・不思議)に着地。

お父さん、藤子先生のようでなくてもいいから、里帆子のそばにいてあげて欲しかったな。もしも彼自身が「テキオー灯」の光を浴びていたら、と考えてしまう。

追記

郁也くん、「ぼくのメジャースプーン」でふみちゃんがライバル視してたあの子か〜と思いながら、その後皆さんの感想読むと「名前探しの放課後」の松永くんでもあったとは。辻村ワールド奥深いな〜。「子どもたちは夜と遊ぶ」は未読なので今度読みたい。

Posted by ブクログ

たぶん中学生ぶりに読んだ。

内容をほとんど覚えてなかったから、新鮮に楽しめた。ドラえもんよりしんちゃん派だったけど、ドラえもんに愛着が少しだけ湧く。

Posted by ブクログ

「人らしさ」を考えさせられる1冊だった。

りほこが付ける「スコシ・ナントカ」。

見下していても離れられない人間性。ストーカーになるまで意地になって固執してしまう感情。友達同士の考え方。

人には様々な考え方があって、全て相手を理解することは難しいけれど、それを許容しあって生きていきたい。

そして、別所あきらの存在。

これがまた不思議だった。

物語途中、別所とりほこが恋愛をしていくオチなのかなと思っていたけど、りほこにしか見えない父の存在だった(?)

正直ここは微妙だったかも?

本筋かどうかは分からないけれど、人との繋がりを大切にしようと思った。

家族や友人、ふと知り合った人達。

Posted by ブクログ

別所あきらは理帆子に見えていた幻覚?ということだろうか。

芦沢光=あきらだと思って読み進めていたら??

別所の名前があきらでそっちと読み間違えていた。でも、途中から私の読み間違いが正しかったというか、おちでもあった。

途中事件とかあるけど・・

芦沢理帆子の家族は皆伝えるのが下手というか、言葉で伝えることは互いに足りていなかったかもしれないが、お互いを思いやる愛があった。理帆子にわかるのは、その大切な存在を失う時なのだが。

でも、父の友人であり、ずっと面倒を見てくれていた松永の未婚子郁也との関わりや、いろんな事件を経て「少し・不在」から「すごく・フォルテ」になっていく様。そして閉じ込められた世界の檻から抜け出して、きっと話すことができるようになって恋人になれたであろう理帆子と郁也。ちゃんと人との壁を取って安心できる存在がいること、素敵な終話でした。

Posted by ブクログ

序盤はなかなか読みが進まず。重たい話。

自分の母親も父親も癌に侵されて。小学生〜高校生の時分にそんな状況、賢い?性分の主人公、そうならざるを得なかったのかも。

私は、あんまり主人公を応援できなかった。

お母さんが残してくれた写真集には涙したものの…

別所さんがお父さんって気づかないかなー。気づけないか…気づけないほど、理帆子は追い詰められてたのよね。うん。それなら納得?

スロウハイツに出てきた写真家が理帆子だったということに、ネットの人の解説で知る。スロウハイツ大好きなのに全然気づけなかった(泣)

Posted by ブクログ

後半〜クライマックスに

感情もっていかれました

とてもいいお話でした

主人公 高校2年生の芦沢理帆子

誰とでも話せて年上の彼もいて、

夜遊びに誘ってくれる学校以外の仲間もいる

でも、理帆子は

誰に対しても本音を言わず

踏み込まず

相手を見下してる

登場人物みんながどこか

sukoshi・fuan tei 少し・不安定

でも、1人だけ、

同じ高校の3年生、別所あきらにだけは

本音を話せる理帆子。

父の失踪、

母の病気、

ドラえもんが好きなこと、、、

なぜ別所さんにだけ素直になれるのか?

後半のその伏線回収が

あたたかくて涙が出ました

辻村深月先生が

ドラえもんをリスペクトしていることは

存じていましたが、

ドラえもん・藤子F不二雄先生の素晴らしさを

この小説で気づかされました

お父さんが理帆子に言った言葉は

この親子、この小説の軸でした

「僕らはラブストーリーもSFも、

一番最初は全部『ドラえもん』からなんだろう。

大事なことは全部そこで教わった」

Posted by ブクログ

高校時代に思っていた将来に向けての不安だったり微妙な心持ちだったりを思い出した。

今の歳になったら、なぜあんなに不安だったりしたのかさえわからなくなるのに、当時は当時で真剣に考えていたり。

Posted by ブクログ

ドラえもん大好きなので、作中の真剣な秘密道具議論はとても大変楽しかったです。

作者もドラえもんで育ったんだなとヒシヒシと伝わってきます。

章ごとに入るイラストと秘密道具の解説も味があってとても良い。

結末が思いの外SF(少し・不思議)に着地して少し意外でもありました。

薄々感じていたこれはどう読むんだ? で答え合わせが出来た気持ちです。

序盤のSF当て嵌めはしつこすぎて食傷でした。

語る必要もないと言えばそうなのですが、若尾とその関係性の決着は描かれないんだなーとか。

映画館で見ても何度見ても途中で飽きてしまっていた、辻村さん脚本の『ドラえもんのび太月面探査記』改めて見てみようかなとか思いました。

Posted by ブクログ

不思議な空気感をまといながら進んでいく中、ドラえもんの話を使って描写されていくのが面白い。

周りの人物とともに起きるトラブルという風を受けて、理帆子が成長していく様が素敵。

お母さんのお父さんに向けたラブレターは泣いた。

Posted by ブクログ

同じ作者の作品『傲慢と善良』『かがみの孤城』が刺さったので読んでみたが、今作はそれほどだった。

まず要素が多い、ドラえもん、失踪した父、重病の母、金持ちの知り合い、ミステリアスな青年、失語症の少年、メンヘラ元彼、内心人を馬鹿にしてる主人公、などなど…要素が渋滞を起こしている、だがその割に物語が動く終盤まで展開はもたもたと動かない。

終盤に作品に散りばめられた、ピースがハマって行くが…

終盤の展開を『S•F』と納得できるかでも評価が分かれるかと…自分的には『スコシ•フヒョウ』だった

Posted by ブクログ

第8章あたりまできた。

職業柄、

「予後2年と言われてずっと普通の病院の個室に2年間入院し続け、徐々に弱ってついに昏睡状態に入っているのに数日もつことが想定される」癌患者さんってどんな癌なのだろう?

もっと早く試験外泊できただろうに。

と考えてしまい内容が入ってこなくなる。

最後まで読んだ。

若尾が何かしでかしそうな雰囲気はずっとあったのに、「最期」はわりとあっけないし、2階から飛び降りたくらいで死ねなかった…はすごく寒くて、

若尾らしかった。

郁也の捜索もすんなり終わり、

あきらの正体に気づく描写もあっけない。

ドラえもんが軸に描かれていて、

なおかつ別所あきらの存在があるのなら、

もっと奇跡が起こってもよかったのになぁ、

と思うが、きっとそこはこの後の辻村作品で

より洗練されていく部分なのかもしれない。

「傲慢と善良」や「かがみの孤城」のような作品を

期待して辻村深月作品を遡るのはよくないことと

思いつつも、やはり期待してしまう。

Posted by ブクログ

本を沢山読んでいる、

というだけで自分を賢いと思い込み、

人を馬鹿にしてる主人公。

進学校の同級生や、

校外の少し派手なグループの友達。

顔だけで選んだ彼氏。

実の母親までも、満遍なく馬鹿にしている。

唯一馬鹿にしていないのは、

ドラえもんが大好きだった父親だった。

少し不幸(Sukoshi Fukou)な話。

Posted by ブクログ

孤独がこわいから孤独を選んだふりする。

大人ぶって未来を生きてるふりをする。

状況がそうさせる。

人間ってすごく・複雑

ロボットじゃないもんな。

全然不在じゃないことに気づかされていく。

なんか色々と余韻の残る読後。

2週間くらいあの部屋に生きてたんだ、とか。

同属を馬鹿にして、だけど愛おしむ気持ちとか。

別所くんの相手への想いのシーンとか。

破滅までを見ていたい人間の残酷さとか。

テーマが詰め込まれすぎ感はあるけど、なんだかんだ辻村深月を読むと毎回泣く。

Posted by ブクログ

別所の正体は割と早めにそうではないかと考察が行き着いてしまった。(というか隠そうとしてないくらい違和感ある)

その先に何があるのかな?と思っていたら終わった感じがしました。

郁也とは『一緒に生きていこう!』っていう程気に掛けてる雰囲気も親しそうにも感じなかったんだけど…

ふみちゃんが出て来た時はあのふみちゃんか?ってなったけど、きっとそうですよね。

ミステリとして読むにはパンチが「スコシフソク」でしたかね。

Posted by ブクログ

ドラえもんの物語を見返したくなります。最初は凍り漬けにされた海に閉じ込められたくじらの様な、息苦しさを感じる「少し・不穏」な物語だと思っていました。理帆子の表面上は上手く接していても心の中でどこか他者を見下す態度や、元彼若尾のプライドだけが高くて中身が全く伴っていない行動に、作者の人間のドロっとした部分を描き出す上手さを感じます。でも最後まで読むと、父の幻影が息苦しさを感じていた理帆子を救ってくれる奇跡に、やっぱりこの物語は「少し・不思議」な物語と表現するのが一番しっくりくるなと思い直しました。