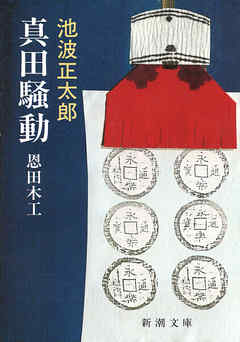

あらすじ

信州松代藩――五代目・真田信安のもと、政治の実権を握り放縦な生活に走った原八郎五郎を倒し、窮乏の極にある藩の財政改革に尽力した恩田木工を描く表題作。関ケ原の戦い以来、父昌幸、弟幸村と敵対する宿命を担った真田信幸の生き方を探る『信濃大名記』。ほかに直木賞受賞作『錯乱』など、大河小説『真田太平記』の先駆を成し、著者の小説世界の本質を示す“真田もの”5編を収録。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

母の出身は松代の下級藩士。だから松代は何度か訪れた町。真田家には親近感あり。

昌幸信繁は、戦を楽しむ、信之(文中では信幸ー関が原後、改名していたはず)は「領民家来の幸福を願う事」を考える。その生きざま。戦国時代後を見据えた藩の維持を考えている。今の政治家にここまでの矜持はあるだろうか。

池波作品は、人の心の機微も細やかに書き込まれていて安定感がある。恩田木工「しかし、おれも人間だからな(原たちのように思いあがるかも)」に妻みつの「みつが目をはなしませぬ」P292、さりげないこのやり取り。うまいなあ。「剣客商売」は読破したが、「真田太平記」は手を付けていなかった。これを機に着手を考える。

Posted by ブクログ

時代小説の雄である著者の作品を久しぶりに読む。本書購入のきっかけは宮脇俊三氏の鉄道紀行本だった。折しも「真田丸」が人気を博しているが、大御所の作品の筆致の素晴らしさと、5編の作品を選び配した編集者の妙を感じた。真田幸村(信繁)の兄・信幸のしたたかさに胸打たれた「信濃大名記」。しかし、現代も財政難で苦しむ地方自治体の姿を重ねてしまう恩田木工を描いた表題作は、財政再建のヒントが多いと思う。

Posted by ブクログ

「真田太平記」を読んだことがある人には、かなり面白い本だと思います。

読んだことが無い人にとってどうなのかは、ちょっと判んないです(笑)。

ただ、発表順は、全然逆なんですね。この本に入っているのは、

「真田騒動~恩田木工~」(発表1956) ※これで、「時代小説を書くぞ」という方針が決まったそうです。

「信濃大名記」(発表1957)

「碁盤の首」(発表1958)

「錯乱」(発表1960) ※直木賞をこれで受賞されたそうです。

「この父その子」(発表1970)

の、5編。

そして、池波正太郎さんの年譜で言うと、

「鬼平犯科帳」1967~

「剣客商売」1972~

「仕掛人梅安」1972~

「真田太平記」1974~

と、なっています。だから、「真田太平記を書いた余波で書いた短編」では、全然ないんですね。

池波正太郎さんの、オンリーワンと言って良い持ち味が良く出ていますね。

悪事に落ちる悪者の、業の凄味…怖さ…人間的な味わいにまで思えてしまう…。

悪事と欲と怖れに満ちた浮世の中で、思いを曲げない男女の佇まい…。

人間臭さ…清濁併せたぬくもり…。どこか俯瞰なもののあわれ…。と、でも言いましょうか。

簡単に内容の備忘録を。

「真田騒動~恩田木工~」

武骨な年代記のような形で、「江戸時代。暗愚な殿様、逆臣のせいで混乱する大名。地味に建て直しに粉骨する主人公」というお話。

暗黒時代のストレス感、主人公がヒーローではない生身な生活感。

乱れ落ちる大名家の様子がリアルで、かなり面白い。

悪に傾き、落ちていく人間像を体温ごと描くような持ち味は、池波節が初期からキラキラしていたことが判ります。

「信濃大名記」

大阪冬の陣と夏の陣の間に、真田幸村と真田信幸の兄弟が、お忍びで会った。久闊を叙した。

そしてその後の歳月を、信幸の視点で描く。

豊臣滅亡、天下泰平の後で。忽然と信幸が、父昌幸と弟幸村と同じく、戦場と抵抗への欲求に駆られる、その不条理な心情が実に生で面白い。

ただ、歴史的な予備知識がないと、手触りが楽しめない掌編だと思います。

「碁盤の首」

良く出来たオハナシ。

信幸在世時代の真田家を舞台に、悪者の家臣を成敗するまでの気の利いた短編。

強姦で捕まえた人格破綻者の家臣。脱走して幕府に讒言。

お家安泰のために成敗したい。

名君・信幸の策は。悪者の碁仇だった家臣に、悪者をおびき寄せさせるために…。

「錯乱」

これまた、時代小説なんだけど、良く出来た大人のミステリー小説、と言って良い。

事件は、真田家の後継ぎ騒動。君主が病死。幼年の子供か、悪者な弟か。

進む悪者側の陰謀。追い詰めれらる子ども側。悪者側の糸を引く徳川幕府。

真田家の中に潜む、「実は幕府のスパイ」という家臣。

その家臣の人間的な、スパイとしてのストレスと苦悩。この辺はグレアム・グリーン顔負けの人間ドラマ。

名探偵は、90代の!隠居の信幸。(ほんとに長生きだったんですね。すごいですね)。

敗色濃厚、絶体絶命の真田家を、どう救うのか。

これは確かに、絶品の中編。

名探偵の老人・信幸の人間像と、プレッシャーの中でもがくスパイの心情が、どっきどき。

「スパイ中心の悪漢小説、信幸が鬼平だ」と、考えたら、素晴らしい鬼平モノだ、とも言えますね。

「この父その子」

これは、淡い味わいの心情ドラマ。

信幸死後の真田家。

貧乏な家の為、倹約に努める質素な若殿(と、言っても、もう中年)が覚えた、初めての恋、情事。

道ならず生まれたその男子の数奇な運命。

人の弱さ、狡さ、疑い。その中で芯を貫く泥中の蓮。ままならない浮世のあわれさ。人の体臭が匂うような温かさ。

でも、残酷とか悲惨とか、というところまで落ち込まない、独特の湿度というか。

肩の力の抜けた、物書きとしての熟度を感じる掌編。

Posted by ブクログ

長野県上田市の真田氏歴史館を訪れた際に購入しました。

本書は五篇の小説からなる。

舞台は信州松代であり、すべてに真田家の人々が登場している。

それぞれの話が、いろんな角度から展開されていて再登場する人物もいて面白い。

いつの時代でも世の中を統率するには苦労が付き物ですね。

小野のお通は惹かれる何かを持ち合わせている。

関連本を読みたくなります。

Posted by ブクログ

「剣客商売」、「梅安」、「鬼平」等の有名シリーズに代表される池波作品だが、氏の文学の代表作はこの本に代表される「真田もの」でしょう。直木賞受賞作の「錯乱」や「真田騒動」など真田家を学ぶには池波正太郎の真田ものです。

そして最期には「真田太平記」です。

Posted by ブクログ

真田のお兄ちゃんのほうの話。

池波正太郎といえば「鬼平」とか「剣客商売」ですが、真田もの。

短編集。

移り変わるものはある。それでも、変わらないものもある。

Posted by ブクログ

最後は恩田木工によって、藩の財政が立直る事に成功した。

自ら範を示さなければ 、全員の賛同は得られない。

其の点において、欲の深い凡人は、何事も自由になる権力と同じく大金に目がくらみ、節度を失い、其の末路は哀れなものとなる。

Posted by ブクログ

戦国末期から江戸幕府期の真田家のサバイブについて。どの時代も生きづらく、だがしたたかに生き延びる。真田家のありようは成長期と成熟期の企業のようであり、外様大名の多くが直面したであろう苦労はサラリーマンにとって、共感できる。

Posted by ブクログ

信州松代藩--五代目・真田信安のもと、政治の実験を握り放縦な生活に走った原八郎五郎を倒し、窮乏の極にある藩の財政改革に尽力した恩田木工を描く表題作。

関が原の戦い以来、父昌幸、弟幸村と敵対する宿命を担った真田信幸の行き方を探る『信濃大名記』。ほかに直木賞受賞作『錯乱』など、大河小説『真田太平記』の先駆を成し、著者の小説世界の本質を示す''真田もの''5編を収録。

どこの藩、家でもお家騒動はあったかと思いますが、信州松代藩(真田家)の騒動を取り上げた『真田騒動』が特に興味をひかれました。

藩の財政再建に関わる話なのですが、家老の恩田木工が抜擢される前の状況がひどすぎて笑うしかない部分もありましたが、自らが先頭に立って揺ぎ無い覚悟のうえで改革に乗り出した恩田木工。

当たり前のことといえば当たり前ではありますが、時代は変わっても、当たり前のことが出来ない責任者がたくさんいた事実は変わらないのですね。

財政再建といえば上杉鷹山が有名ですが、恩田木工の力も負けていないと思います。

Posted by ブクログ

「うぬぼれは怖いものだな。ちゃんと顔に出るものらしい。それをまた女房がちゃんと見抜いてな。『旦那様、原に顔が似てまいりました』などと、やられたものだ」

身近に、このようなことを言ってくれる人がいるのはいいものだ。

信州松代藩の五代目・真田信安のもと、政治の実権を握り放縦な生活をした原八郎五郎を倒し、窮乏の極にある藩の財政改が革に尽力した恩田木工を描いた物語。

Posted by ブクログ

真田太平記の先駆けともなった短編が5編収録されている。どれも面白くて、高い理念を掲げた組織も、ちょっとの油断で腐敗していくことが分かる。その油断がなかったのが信之ということになるのでしょうね。収録作のなかでは『錯乱』がお気に入り。

Posted by ブクログ

真田信之(信幸)を藩祖とする真田家(沼田(分家)ー上田ー松代)が舞台の短中篇集。

どの作品も藩が生き残る為に奮戦する藩主や家臣たちの姿がよく描かれています。

現代日本にも、信之のような素晴らしい政治家や、恩田木工のような官僚がいれば良いのですが・・。

Posted by ブクログ

ほぼ初読の池波正太郎。熱狂的な池波ファンの友人の勧めで読みました。

信州上田(後に松代)・沼田の真田家の興亡を戦国末期~江戸中期にわたり、中編と短編5本で語り継いでいます。読みやすく面白いけど、美文とは思わない。

藩祖・信幸(かの真田幸村の兄)・・・とにかくかっこいい。もともと幸村萌えを理解できないわたしには、信幸のほうが何百倍もいい男に思えました。

恩田木工・・・藩経営の立て直しの力量は凄いと思うけど、専横の限りを尽くした原八郎五郎を「斃した」ってほどじゃないのでは。

Posted by ブクログ

真田太平記の外伝的な短編集。

真田太平記を全巻読んでからこちらを読破。

幸村の兄貴、信幸主体の話だけど

それ以外にも真田家に関わる人物がチラホラ。

やっぱ恩田木工が1番面白かった〜

もっと長ければいいのになぁーと思いながら。そこだけ。

Posted by ブクログ

他人に「真田家」を扱った小説を勧める際はまずこれ。

表題作から伝わる恩田民親の人柄が良い。

直木賞受賞作の『錯乱』を含む短編集なので読みやすい。

Posted by ブクログ

初めての池波正太郎。人から薦められなかったらこれからも手をつけずにいたかもしれない作家さん。今までもったいないことしてたなぁ。

戦国時代は詳しくないし真田家についても真田幸村の名前を知ってるくらいで何の前知識も持たず読んだのですが、これが面白かった。何たって、

「こちらに背を向け、茶を点じているそのひとの、つややかな垂れ髪を分けて見える耳朶は、春の陽ざしに濡れた桃の花片のようだった。」

という信濃大名記の書き出しが素晴らしく、思わず持っていかれました。次は何読もう。

Posted by ブクログ

いわゆる「池波真田物」。池波さんがこんなに真田物を書いてくれたことに感謝してしまいます。『真田太平記』を面白いと読みきった人なら、間違いなく楽しめる。

国替え~松代藩の、真田作品短編5作。信之の物語だけでなく、真田三代誰も出てこない表題作『真田騒動』がこれだけ面白いのは流石!

Posted by ブクログ

真田太平記に魅了されてはや10年以上の歳月がすき、久し振りに読んだ真田年代記。

やはり面白い!

真田太平記が多少は娯楽的な面白さが前面に出ていた気がするが(その分夢中になりました!)、こちらは大人の内容。

読み応え十分。

読んで良かった。

お勧めです。

Posted by ブクログ

戦国時代の後、御家を守るのがどんなに大変だったか、がよく分かった1冊。武将というより政治家としての侍たちの姿。そんな感じ。

それにしても、信幸お兄ちゃんのかっこうよさといったら!!

Posted by ブクログ

真田太平記のその後の長男信之が引き継いだ真田家の話。

戦国の後に訪れた時代とはこんな時代とわかりやすい話で、それぞれのエピソードも面白い。

池波さんは真田関係の話はどれも本当に面白い。

組織とは、トップに立つものの器量で随分かわる。

だがそれでもトップだけよくてもうまく動く手足が無ければ生き抜いて行くのは難しい。

そして当然ながら、手足だけがよくても結局はうまくいかない。

何事もバランスがとれてこそ。というのがよくわかる。

Posted by ブクログ

関ヶ原の戦い以降、真田昌幸、真田幸村亡き後、真田一族を率いて生き抜いた真田信幸。その後の真田家を描いた珠玉の短編集。

直木賞受賞作の錯乱。徳川幕府の執拗な追求を逃れる真田信幸のしたたかさが、凄まじいまでに表現されいる。隠密物の得意な池波正太郎氏のさすがとも言える作品。

Posted by ブクログ

『真田太平記』の元になった作品。

真田家と言ったら、池波正太郎というくらいに、自分のものにしてしまっている感がある。

五編、収録されているのだが、どの作品も骨太で読み応え充分。

Posted by ブクログ

初の池波正太郎作品で読みやすかったです。

真田丸の影響大有りで読んだ一冊。江戸時代に入ってからの真田家の話し故、平和な時代に入ってからの武家は、それはそれで大変だったのだと言うこともいろいろと感じられる短編集。

殿様が賢いだけでも、また、御家来衆が賢いだけでもダメで、双方がバランスよく賢い人たちでないとよい国づくりはできない、ということは今も全く同じですね。

Posted by ブクログ

実家にあった本。5編の”真田もの”どれもしっとり、かつおもしろかった。真田信之も渋いけど、江戸中期の松代藩の家老(でも30代)である恩田木工の話が一番良かった。藩の執政に任命されてギアが入るところが盛り上がる。特に親族会議のところ。あんなに好きだった耳掃除に興味がなくなったのはなぜか考えるのも楽しい。前任の原八郎五郎や田村のような単に切れ者というだけの人物では結局ダメなのだという展開は、自尊心を満足させてくれる。娯楽小説ということを忘れてはいけないけど。

Posted by ブクログ

「信濃大名記」は「真田太平記」、「錯乱」は「獅子」と主人公の目線が違うだけで、ほぼ同じ内容。

「真田騒動」の主役である恩田木工の実直で誠実な姿のモデルは藩祖の真田信之か?

治世、経済に明るい人物が重用され始める時代背景がなかなか面白かった。

Posted by ブクログ

大嵌り中の真田幸村…ではなく、兄上の信幸様とその子孫真田家の苦難を書いたもの。でも最初の短編に幸村も出てきてはしゃいでしまったw

東西両軍に分かれたために、真田家は本当に大変だったんだな、と。改めて物語として知りました。

Posted by ブクログ

真田氏に焦点をあてた本は少なくないが、本書のように江戸時代の松代・沼田の真田氏を取り上げた本は少ない。

幸村よりもむしろ兄・信幸(信之)とその子信政・信吉をはじめとする子孫達の時代の物語は、真田氏に親しんでいる読者ほど目新しく感じると思う。特に真田氏の旧跡などを訪れる際にはここに扱われるような藩制下における真田氏の歴史を見ることで多くの発見があるのではないかと考えている。