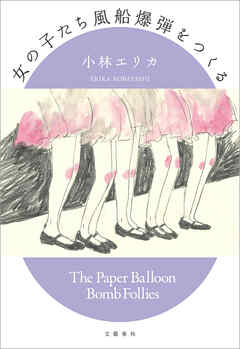

あらすじ

少女たちの知られざる戦争体験

日露戦争30周年に日本が沸いた春、その女の子たちは小学校に上がった。

できたばかりの東京宝塚劇場の、華やかな少女歌劇団の公演に、彼女たちは夢中になった。

彼女たちはウールのフリル付きの大きすぎるワンピースを着る、市電の走る大通りをスキップでわたる、家族でクリスマスのお祝いをする。

しかし、少しずつでも確実に聞こえ始めたのは戦争の足音。

冬のある日、軍服に軍刀と銃を持った兵隊が学校にやってきて、反乱軍が街を占拠したことを告げる。

やがて、戦争が始まり、彼女たちの生活は少しずつ変わっていく。

来るはずのオリンピックは来ず、憧れていた制服は国民服に取ってかわられ、夏休みには勤労奉仕をすることになった。

それでも毎年、春は来て、彼女たちはひとつ大人になる。

ある時、彼女たちは東京宝塚劇場に集められる。

いや、ここはもはや劇場ではない、中外火工品株式会社日比谷第一工場だ。

彼女たちは今日からここで風船爆弾を作るのだ……。

膨大な記録や取材から掬い上げた無数の「彼女たちの声」を、ポエティックな長篇に織り上げた意欲作。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

春が来る。

桜の花が咲いて散る。

少女たちの視点で見た第二次世界大戦。

小説かと思って借りたけど、昔の日記や伝聞などをまとめたもの。

構成が上手で、物語を感じられた。

人はとにかくその時を生きるしかない。

自分が生きられるのは過去から今に至るまでの人たちがあってのこと。

どんな状況でも、春が来て、桜が散る。また春が来る。

お祖父ちゃん、お祖母ちゃんに色々話を聞けばよかったな。

春が来る。

桜の花が咲いて散る。

俺は後何回春を迎えられるかな。

Posted by ブクログ

気軽に読み始めたんだけどとても重かったしよかった。

始まりは昭和10年。雙葉や跡見や麹町に通い宝塚歌劇を見にいく女の子たちの豊かでモダンな日常とその後景の軍国主義と翼賛の描写。よく史料で見る昭和初期の奇妙に明るい都市生活が活写される。まもなくその後景はずいずいと前へ出てきて女の子たちの生活を塗り潰し、兵器の製造に加担させるまでになる。

主語は「わたし」だが匿名で複数の群。歴史上の有名人も「〜した男」と匿名。「わたしたちの兵隊」「わたしたちの飛行機」という繰り返しは女の子たちも戦時体制と一体であり第三者ではないことを意識させる。あるいは読者もか。人称の使い方が非常に効果的。

その中で靖国などには名を刻まれない、非業の死を遂げた民間人の名前は明記され、影帽子の群れの中で不意に個人の顔が浮かび上がるかのよう。綿密なリサーチに基づいており小説なのに膨大な脚注が付いている。記憶を後に残そうという無数の人々の意志と努力がありそれを調べ受け取って編まれた小説である。

そして占領地で、日本で、女たちが差し出され、姦されたことが繰り返し淡々と記される。宝塚の団員まで尊厳を奪われる瀬戸際に置かれたことも。容赦がない。その流れで戦後に来る婦人参政権制定の記述が眩しい。

それにしても昭和10年代、どの文化芸能も軍国主義と翼賛だったことは既知だがファシズム賛美の度合いは知らなかったのでかなり引いた。宝塚も日劇も流行歌でもハイルヒットラーと歌っていたとは。

あと、宝塚歌劇などは不要不急だと舞台の上の銀橋に立って吐き捨てた大政翼賛会宣伝部の男が戦後「美しい暮らしの手帖」を創刊って、端的な事実としては知っていたけど状況の描写を読むと言葉を失う。

ところで第三幕の数字の意味がわかっていないのだけど何だろう。

Posted by ブクログ

ものすごい本。知らないことばかり。

戦争がはじまる前の社会の雰囲気や、そこでの普通の私たちのたわいもない日常が、とても細やかに描かれていて、段々と段々と、戦時中になっていったんだ、ということが染み入った。私だったかもしれない、わたしたち。まず忘れ去られるような、小さな小さな市民の具体的な記憶を、こんなにも丁寧に掬い上げて本にしてくれて、本当に読めてありがたい。

Posted by ブクログ

すさまじい傑作!

毎日出版文化賞らしいが、そんなことより、もっと話題になって、大ヒット作になるべき!

*

まず最初に、本作の先見性について指摘しておく。

本作では、「わたしたち」という主語が多用される。

「わたしたち」が指す対象が、一文ごとに、変化したり、二重・三重の意味があったりする。

その表現手法により、現在の日本社会に、鋭い問題提起をしている。

2025年7月の参院選において、なぜか突如として"外国人"が焦点となった。

「わたしたち」の健康保険制度や生活保護制度を、外国人が悪用している。

「わたしたち」の町の治安を、外国人が悪化させている。

といった、排外主義のデマを喧伝する政党が、議席を大きく伸ばした。

日本人ファーストを掲げる政党に、多くの有権者が投票した。

多くの日本人が、同じ町で暮らし、働く外国人を「わたしたち」ではない、と思っていたのだ。

「わたしたち」には、だれが含まれ、だれが排除されるのか?

本作が、独特の表現技法で、何度も問いかけた問題が、まさに顕在化した。

*

本作は、テーマを抜きにしても、文章表現に携わる人、関心のある人は絶対に読んだほうが良い。

まずもって、日本語表現として、すさまじいレベルにあるからだ。

*

句点で、ほぼすべて改行される、詩的な文体であるが、ふと、たどり着いた一文に、何度も涙をこらえたり、ゾッとしたりして、深いため息をつきながら、天を仰ぐ。

それは、パンチラインと呼ばれるような強烈なものではなく、消え入りそうな淡いニュアンスのものである。

本来なら、自分の苦手なタイプの表現なのだが、とにかく、その水準の圧倒的な高さに困惑し、頭がクラクラするほどだ。

例えるなら、萩尾望都や岡崎京子などの超一流の少女マンガを読んで、感動はしても、どこか、男の自分には、感性的にしっくりこないところがあるのだが、本書の表現には、納得しかないのだ。

なぜ、この表現が自分に響くのだろうと考えると、本書は著者の空想力で描いたものでなく、本当に「史実」しか書いていないからだろう。

表層的には、詩的で私的な表現に見えるが、それは、取材に基づく「史実の羅列のみ」で作られている。参考文献の量からもわかる通り、学術研究書としての側面もあるほどなのだ。

*

本作の表現の根幹であり真骨頂は、「わたし」「わたしたち」「少女たち」という主語の採用である。

「わたし」は、1935年(昭和10年)春に、東京の小学校に入学した女生徒、どこかのだれか(というより、だれでも)を指し示すために使われる主語である。

彼女たちのその後を、一年ごと(春が訪れるたび)に見ていく、という構成である。

「わたしたち」は、基本的にはそれらの女生徒の群像を指す。

しかし、文脈により、「日本人」「臣民」「庶民」「女性」「植民地における皇民」と違った人々の立場があることを暗喩している。

そして、七三一部隊に関する場面において、「わたしたちの兵隊の男が、わたしたちではない男を、女を、子どもを〜」という記述がはじめて訪れる。これには、唇を噛みしめる他ない。

「わたしたち」とは、なにを指すのか。その恐ろしさと切なさが、一気に溢れだすのが、本作の最重要ポイントである。

「少女たち」は、宝塚少女歌劇団を指す。

「わたしたち」のあこがれの存在である。

固有名詞で語られる、小夜福子や天津乙女などのトップスター達は、作中で30代・40代と歳を重ねていくが、それでも、複数形の人称は「少女たち」である。

なぜなら本作において、少女という概念は、無垢であること・無力であること・無知であることの、美しさと罪深さを象徴する重要なモチーフであるからだ。

*

為政者・権力者・将校の、実名は記されず、「男」と記載される。

宝塚少女歌劇団を創設した、小林一三の名前さえ記されず、「男」と記載される。

これらの表現にも、微細なニュアンスが忍ばされている。

「わたし」「わたしたち」=「女性」の立場から見れば、戦争も政策も企業経営も、すべて「男」が勝手に決めてやっていることなのだ。

そもそも「わたしたち」には、選挙権さえ無かったのだから。

若い女性である「わたしたち」の、まだ自覚されていない怒りが、この表現から滲み出てくるのだ。

*

「〜かもしれない」という表現も多用される。

まず、先行きの見えない時代に、何が起こるかわからない、という聞き馴染んだ意味での使用がある。

いっぽう、極めて特殊な表現方法として、「調査した史実の羅列」で編まれる本書において、「史実の具体的な記載は発見できなかったが、当然、そのようなことであったろう」という場合に、「〜したかもしれない」という表現が使われるのだ。

この表現方法は、「歴史を調査する難しさ」や、「記憶が曖昧になっていく切なさ」や、「だれにも知られることなく失われていく庶民の記録のはかなさ」を重層的にはらんでいる。

そして、逆に「現実にはなかったが、ありえたかもしれない美しい瞬間」を想起させる効果もある。

*

「あるいは」という接続詞の多用も独特だ。

これは、「わたしたち」という主語において、並列して存在する女性たちの、それぞれ個別の置かれた環境・行く末・胸に秘めた思いに、想像をめぐらせるために使用されている。

*

たった数行で、美しく躍動感のあるビジュアルを想起させる表現力が冴える。

p.53

秋雨がぱらつくたびに埠頭に色とりどりの和傘や洋傘が花みたいに開く。

少女たちは船が進むのと逆方向に甲板の上を駆ける。

ファンの少女たちはそれを追いかけるように埠頭の突端まで駆けた。

*

毎年、繰り返される、

春が来る。

桜の花が咲いて散る。

をはじめとして、

なにかが現れ、消えるイメージ。

なにかが浮いて、落ちるイメージ。

が、リフレインする。

それは、はかなく消えていく時間や、夢や、生命の象徴である。

そして、浮遊と落下のイメージは、風船爆弾と響き合う。

*

昭和二十年、敗戦。

本作の中盤から、テーマの色が濃くなりはじめる。

読んでいて、怒りに震える。または、涙をこらえられない場面が多数ある。

「わたしたち」=女性が、愚かで傲慢な男たちに、どれほど踏みにじられてきたのかが、ハッキリするのだ。

p.274

… わたしたちの戦争に敗けたわたしたちの国が、わたしたちの政治家の男が、まずはじめにやったのが、わたしたちのうちの女を、少女を、連合国の兵隊にさしだすことだった …

そして、翌年の衆議院選挙。

p.292

これまでわたしたちの国は、男だけのものだった。けれどこれからは、女も投票することができるようになったのだった。… わたしが、わたしの手で、わたしの国をつくることができるようになる。

日本国憲法の公布。

p.297

わたしは、これからは男だけでなく女も、わたしも、人として自由に生き、行動し、幸せに暮らす、権利を持つことができるのだと知る。

わたしは、いま、その権利を、生まれてはじめて手にする。

日本国憲法に関しては、現在では、9条のことばかりが取りざたされるが、「女性の人権の獲得」が、どれほど重要なことだったのかを思い知らされる。

しかし、「わたしたち」に沖縄は含まれない。

p.306

わたしたちの国は、わたしたちの政治家は、わたしたちの街を、わたしたちの沖縄を、奄美諸島を、小笠原諸島を、わたしたちを、置き去りにした。

そして、朝鮮戦争、冷戦構造を通じ、

p.313

わたしたちの戦争をおこしたものたちが、ふたたびわたしたちのもとへと戻ってくる。

… わたしは、かつてわたしたちの天皇陛下のためと謳った大人たちが、アメリカのためと謳うのを、見る。

欺瞞のかたまりである権力者の男たちが、のうのうと帰ってくる。

天皇も含め、奴らは、反省などしていない。

戦中も戦後も、ずっと嘘ばかりをつくことで、のさばり続けるのだ。

p.315

わたしたちのいまは、もはや戦後ではない、ということだった。

わたしの戦後は、終わらない。

では、本当に、自分自身を見つめ、戦中の自身の行為について向き合い続けたのは、誰なのか?

その答えこそ、風船爆弾にまつわる物語の、もっとも美しく心を揺さぶる点なのだ。

風船爆弾を作った女学生たちは、誰からも追求されなかった。誰からも罪を指摘されなかった。

当たり前だ。

未成年であり、学生であり、女性であり、なにひとつ決定権を持っていなかった。

なにを作っているかも知らず、なにに使うものかも知らされなかった。

ただ、過酷な環境で、一生懸命に働いただけだ。

むしろ、誰がどう見ても、軍事国家の中での被害者だった。

それでも、彼女たちは、自身の行為の加害性と、正面から向き合ったのだ。

風船爆弾という秘密計画の全体像を調査し、6人の被害者の遺族と10年間手紙のやり取りをし、アメリカへ渡って謝罪したのだ。

風船爆弾について調査し、まとめたのは、すべて民間グループであり、日本政府は総括していない。

本当に、内省を行ったのは誰なのか?

本当に、人間の尊さを示したのは誰なのか?

それは、当時、幼い10代だった女学生たちではないか。

*

「夢見ること」と「その罪」

「空想すること」と「現実」の断絶。

本作は、「無垢であるがゆえに、無知で、無力だったこと」を断罪するという、ものすごく厳しいものを突きつけている。

もちろん、それは著者が傲慢に始めたことではない。

本作の終盤、「わたし」という主語で紡がれてきたストーリーに、著者が接続される。

そして、エピローグでは、令和を生きる読者も接続され「わたしたち」となる。

そこでは、大空襲の遺体と瓦礫の上に整備された町を歩く「わたしたち」の姿が描かれる。

そして、それは、関東大震災の遺体と瓦礫の上を歩く、昭和10年の「わたしたち」と、円環して繋がる

p.369 p.10

わたしたちは、かつてそこにあったものたちのことを、もう滅多に思い出したりしない。

歴史は繰り返す。

「わたしたち」が振り返らなければ。

しかし、振り返るとは、なにをすることか?

そう、この物語は、風船爆弾を作った女生徒たち自身が「他者はだれも追求しない過去を、自覚し、自分から真相究明する」ことから始まったのだ。

Posted by ブクログ

すごい本を読んだ。

かつての東京宝塚劇場、中外火工品株式会社日比谷第一工場に集められた「わたし」たちは「ふ号兵器」、風船爆弾の製造に従事する。

最初は「わたしは、ドキドキする。わたしは、わくわくする。わたしは、そのどちらでもない。」とか「わたしたちの兵隊」とか「わたしたちの朝鮮の首都」といった文章に混乱する。そのうち、なるほど色々な少女がいたことを表現しているのだなとか、わたしたちの=大日本帝国のというような意味なのだなとかがわかってくる。

自分もその少女の一人のような気持ちになってきて、この時代に生まれていたら自分はどんなふうに生き抜いただろうかと想像しながら読む。

焼夷弾で焼けた焼けた火でごはんを炊いている人がいたり、古布を丸めて膣に押し込んだり、空襲警報のたびに口紅を取り出して紅をひいたり…

膨大な記録や取材から掬い上げた無数の「彼女たちの声」を拾い上げている。「毎日死と隣り合わせだったけれど、それなりに楽しくやった」という聞き取りも。

知らないことだらけだった。ソ連が1945年8月8日に日本参戦したのだったか。それで満州から引き上げなくてはならなかった。その悲惨な話は読んだりしているのに、ソ連の日本参戦がこの日だとははっきりとわかっておらず、点と点が結びついたような。

そして終戦後、1952年のサンフランシスコ平和条約まで、日本はアメリカ統治下におかれたことも。その6,7年のことはあまりよく知らなかった。

p280「通りの名前はAアベニューから始まるアルファベットになった。

瓦礫が中央分離帯に積み上げられた昭和通り改め、10thストリートを、連合国の兵隊のジープが走る。

崩れかけたままの日本劇場、わたしたちの陸軍省の巨大ポスターがかつて掲げられていたその前を、いまアメリカの兵隊が颯爽と歩いていた。(略)

松屋デパートの、服部時計店の壁に、"TOKYO P.X."の文字が掲げられる。アメリカの兵隊向け基地内売店、英語でPost Exchangeの略。

わたしたちは、PXと書かれた店には、入れない。」

P307「かつて銀橋から捨て台詞を吐いた大政翼賛会宣伝部のあの男が、雑誌「美しい暮しの手帖」を創刊して、人気を集めていることを知る。

p333「わたしは、わたしだけでなく、全国の女学生たちが、少女たちが、風船爆弾づくりのために動員されていたことを知る。

手先の柔らかい若い女学生が和紙の貼り合わせに適している、ということで、女学生が、少女たちが選ばれた、ということだった。

(略)

わたしたちの小倉造兵 で働いた少女たちは、学徒特攻隊と名付けられ、(略)昼と夜の12時間、やがて15時間ぶっつづけで働いていた。

寮生活で、睡眠時間も3,4時間しか与えられず、白い二粒の錠剤を飲まされていた。おそらく、覚せい剤だった。

P334 風船爆弾は、1944年11月から1945年4月まで、太平洋側の海岸、(略)約9000発が発射された。アメリカ大陸へ到達したと考えられているのは約1000発。そのうちアメリカ、オレゴン州ブライに到達した一発で、アメリカの民間人6人が死亡した。

わたしは、わたしが作ったもので、六人が死んだことを知る。

(略)

その六人というのが、ピクニックへやってきたキリスト教超教派教会の日曜学校の生徒たち、それから妊娠中の牧師の妻だったことを知る。

Posted by ブクログ

風船爆弾について知りたくて手にした。

勤労動員で東京宝塚劇場に集められた女学生たち。彼女たちが作ったものは秘密兵器「ふ号」と呼ばれる風船爆弾だった。

何不自由ない女学生生活を送っていた彼女たち(雙葉、跡見、麹町・・)は次第に戦争に巻き込まれていく。憧れの制服は国民服に、聖書でなく「教育勅語」を読む。特攻警察が学校にやってきた日を境に「変わらないはずだったわたしたちの日常」が消えた…。

膨大な参考資料を調べ、著者自らが聞き取りを行ったと知り驚いた。

散文詩のような文を、朗読劇のようにリズムをつけて読んでみた。知らなかった事柄も彼女たちの目を通して語られるのでわかりやすい。

偏西風に乗ってアメリカまで運ばれた風船爆弾の爆発で6人が亡くなった。送電線にぶつかり停電のため緊急停止した原子炉。そこで精製されたプルトニウムがやがて長崎のあの惨状を引き起こすことになったとは…衝撃を覚えた。

この本の中には、たくさんのわたし、わたしたちが存在する。過酷な長時間労働を強いられた彼女たちは"青春"を奪われた。若い彼女たちだけでなく、戦争に大切なものを差し出してしまった人々がいたことを私たちは忘れてはならないと思う。

戦後80年。「あなたは何を見てどのように生きていくのか?」と問う彼女たちの声が聞こえる。

Posted by ブクログ

宝塚歌劇団と戦前からそれを観劇できるような中産階級の少女たち。彼女らを軸に戦前・戦中・戦後の日本を、彼女たちを取り巻く環境や彼女たち自身が次々と塗り替えられていく様を、詩のリズムで歌のリズムで、静かにしかし目をそらすことなく描いていく。新しい歴史の語り方に出会ったような気がする。

Posted by ブクログ

わたしたちの〇〇…というフレーズが幾度となく印象的に使われており、ドキッとした。

戦争の話となると、近しい現実であるのにどこかパラレルワールドの話のように感じてしまうのだが、「わたしたちの〇〇」により、いつの間にか自分の事のように恐怖や洗脳、胸の高鳴り、不快や悲しみなど言葉には言い表せない感情がなだれ込んでくるようだった。

戦争って終わらないんだな。

おじいちゃんやおばあちゃんから直接戦争の話を聞いた事ないもの。

心の奥底に抱えたままだったのかな。

Posted by ブクログ

「わたしは」「わたしは」「わたしたちは」

いつまでも青春の只中にあるあの日の少女たちは

こんな小説初めて読んだ。

個人が主人公でもない。主人公はいるかもしれないし、いないかもしれない。わたしは、わたしたちは、といった主語で綴られていく、確かにあった記憶の数々。

少女たちの戦争は、たとえ形式的に戦争が終わったとしても、いつまでも続いていく。

あの太平洋戦争を、戦時中の部分だけを切り取ってはい、戦争は終わり。という話ではない。

そのことに、強い衝撃を受けた。

なんとも言えない、壮大な少女たちの記録を読み、様々な感情が胸で入り混じる。

ぜひ読んで、その読後感を、噛み締めてほしい。

Posted by ブクログ

膨大な資料や証言を元に「名もない」女の子たちの戦争体験をつづった圧巻の書。

これまでも戦争の話は聞いたり読んだりしてきたと思っていたけど、まだ全然足りてなかった。女性の、弱い立場の人たちの体験、被害者であると同時に加害者でもあるということ。

他人事ではないし、「かつて」の話でもない。戦争は、今を生きるわたしたちに地続きであることを、強く感じさせる作品だった。

Posted by ブクログ

関東大震災以降、長く続いた先の戦争の時代、さらに戦後から現代に至るまで、権力側ではない市井の人々が、権力側の人々により翻弄された(というか、破壊された)生活を、今も変わらず差別されている人たち(少女)からの視点で描かれてる

事実をもとに描かれてる(と思う)、ただ表現の仕方に、読んでて初めは戸惑ったけど、わたしたちのと何度も何度も繰り返す意図が少し理解できてくると、今まで見たことがなかった表現に深く同意するようになる

とても良かったです

Posted by ブクログ

物語は、日中全面戦争前夜の1935年(昭和10年)、東京都心で生活し、学校に通った少女の目を通して、第2次世界大戦の戦前、戦中、戦後を生活史の視点で描きます。1937年の南京陥落では提灯行列を行い、戦勝記念に湧きます。戦中は、風船爆弾組み立て工場として使用された東京宝塚劇場に集められ、製造に携わった女学校の生徒たち。風船爆弾は9300発がアメリカに向け放たれ、約1000発が米本土に到達したと推定され、アメリカ人6人が犠牲になった事実も丁寧に考証します。少女たちの目線から、戦争と無縁に見えた日常が国粋的な空気に包まれ、国家総戦力に駆り立てられる空気。戦争は、軍隊の戦闘による生死だけではなく、非戦闘員である生活者に最も被害が及び、国家の名のもとで駆り立てられる国民を自省史観でとらえる事の重要性が伝わります。この本は、248項の注釈、8ページの参考文献リストが巻末に記載され、校史や同窓会記録、証言資料など詳細な記録に基づく証言録ともなっています。そして、男性の戦争加害者、政治家等の名前を一切出さない異色の歴史小説であり、近現代史を男性名で学んだ人にとっては、理解に苦しむ作品かもしれません。そこに、この小説の名もなき女性、言葉を残したくても残せなかった少女らの名前を刻む著者の思いが伝わります。

Posted by ブクログ

アジア太平洋戦争下で日本軍が秘密裏に打ち上げた「風船爆弾」の製造に雙葉・跡見・麹町の各女学校生徒が動員されていたこと、風船爆弾の製造工場の一つが東京宝塚劇場だったことをモチーフに、少女の一人としての「わたし」と少女たちという意味でもあり、帝国日本の臣民という意味でもある「わたしたち」という人称をリフレインのようにくり返しながら、時代を生きた女性ジェンダーの生を呼び返そうとする試み。戦争の時代を扱っているのに、軍人や政治家たちは決して固有名では呼ばれず、戦争の死を死んだ被害者――「風船爆弾」で命を落とした米国人の女性と子どもを含む――の名前のみが書き込まれる。

特定の固有名に依存しない語りを採用したことで、本作の作者は、宝塚歌劇の少女たちが欧米へ、満洲へ、中国大陸へと幾度も派遣されていたこと、つまり彼女たちはつねに憧れの対象だったと同時に、利用される客体でもあったことを詳細に書きつけていく。こうした問題意識があったからこそ、作者は日本敗戦後で小説を終わらせず、かつて「従軍学徒壮行会」が行われた会場が建て替えられて、無観客のオリンピック開会式の舞台となったこと、そこに再び国家のために歌わされる少女たちが召喚されたところまでを射程に収めることができたのだろう。

巻末の注釈と参考文献リストを見るだけでも、圧倒的なリサーチによって作られたテクストであることは明らか。ここからどんな思考を引き出すことができるのか、改めてじっくり考えてみたいと思う。

Posted by ブクログ

私は、あるいは私たちは、

で始まる短い文章で構成されている。記録でも、物語でもない感情の乗らない文章。名前のない人物の集合体。

作者が現代アートの作家でもあるからか、ボルタンスキーみのある作品として、文章のインスタレーションとして読めた。

すごい量の情報。そこから立ち上がってくる少女性と戦争の対比が凄まじかった。

戦時下の雙葉学園、跡見学園、麹町学園の東京宝塚会館での風船爆弾作りと、宝塚歌劇団の慰問の様子を膨大な資料を使って戦争を切り取っている。胆力のある作品だった。

Posted by ブクログ

都内に住んでて、私立の女子校に通い、クリスマスには家族でディナーを食べ、宝塚を見ることが娯楽の、裕福な女の子「わたし」たちが戦争にかかわるところ。

宝塚って戦時中もやってたんだ、そして慰問で戦地に行ったりしてたんだ…知らなかった。

きれいな指を痛めてつくった風船で、亡くなったのは、5人。しかも子どもとそのお母さん。

これ読んだ後に丸の内のビル群を歩いたら、複雑な気分になった。すごい本だった。

Posted by ブクログ

知らないことばかりだった。いろいろ調べながら(と言ってもネットでだが)読み進めていった。

とてもリズムのある文体なのに、止まり止まり読んだ。でも少女たちの声がずっと聞こえてくるような語り口だった。

寺尾紗穂さんとの音楽朗読劇に行こうと思えば行けたのに行かなかったこと後悔する。絶対良かったと思う。

その後悔もあって、明治大学の登戸の資料館の先生のガイド付き見学会に行こう!と思ったが、2ヶ月先までいっぱいだった…

読んで知るだけではなく、実際に体を動かそうと思える、力のある小説だった。

地道に資料を探して読んで、証言者を探して会って、時間と労力が使われた結果の作品が、重苦しい形式、文体ではなく、このような詩のような、演劇のような、少女たちが主役であるのに相応しい文章で綴られているのが良かった。

Posted by ブクログ

最初はその独特な文体に戸惑った。

「わたしは、小学校に入学する。はやく一年生になりたかった。あるいは、本当はまだ一年生になんてなりたくない。」の様な表現が続くのだが、この「わたし」は、特定の一人ではなく、その当時雙葉や跡見、麹町の女子校(小学校から高等まで)に通った女の子たちの事を並列に描いたものと次第に理解する。

また「わたしは、わたしたちの天皇陛下のために、わたしたちの兵隊のために、わたしたちの国のために、わたしたちのために、わたしの身体を、わたしの心を、鍛える」の様に「わたしたちの」が天皇以下占領地、政治家、軍人、兵隊まで、国のものに対して必ず付いてくる。始め戦況が良かった頃は、自国を誇らしく思う感じが伝わってくるものが、次第にそれが悪化して来ると自分達を苦境に陥れている元凶と捉え糾弾する姿勢に変化している様に感じて、心に刺さる。

小学校入学前後の微笑ましい女の子ならではの生活に、次第に戦争の影が近づき、少女達の憧れであった宝塚の劇場はいつしか風船爆弾という兵器工場となり、彼女たちは「手先の柔らかい若い女学生が和紙の貼り合わせに適している、ということで」選ばれ、それが殺人兵器である事も教えられず、また一切口外しないよう命じられて、寒い中冷たいコンニャク糊を感覚も無くした手指で貼り合わせて作らされる。

これに従事させられた当時の少女たちの数多くの証言を丹念に拾い上げて先述した独特な表現スタイルで綴った本書は、まるで彼女達の一生を追った良質なドキュメンタリーを観た様な、静謐な読後感であった。

風船爆弾なるものの存在すら知らなかっが、改めて戦争というものは、市井の人々の平和で幸福な暮らしを蹂躙するものだと痛感させられる。

Posted by ブクログ

確か昨年末の新聞書評欄のまとめで、この本を挙げた人が何人も居て気になっていた。

「女の子たち風船爆弾をつくる」とあるが自主的に作ったわけではもちろんない。

爆弾作ったことを知ったのもかなり後になってのこと。

戦争を、少女たちの目を通して語る、こんなアングルから見る、珍しいやり方ではあるが、これまでにない空気感で伝わってくる。

戦争の実態、おそるべし。

Posted by ブクログ

特徴的な文体で情景描写を想像しやすい本だった。

様々な境遇の少女たちがいて幼少期は子どもらしくのびのびとした生活ができていたけれど戦争の局面が厳しくなるにつれて自由が奪われ制限を強いられる生活をすることになった。

クリスマスがなくなること、憧れの制服が着れずもんぺを着ることになること、空襲に怯えて過ごすこと、学校に行けず働かされること、どれもが少女たちにとってつらい出来事だったと思う。

比べものにならないかもしれないけれど共感できる場面が多いのはコロナ禍で制限された生活を送った経験があるからかもしれない。

Posted by ブクログ

独特の文体で最初は掴みづらいところもあったが、女の子たちが夢あふれ、憧れの制服、タカラヅカ、キラキラしたものから段々戦争が身近なものになり、自分たちが爆弾を作る側に回る。コンニャクが原料だったとは。

戦後ゼロ年東京ブラックホールを読んだあとだったので、戦後のあれこれも答え合わせのような感覚で読んだ。

かつての女学生もずっと苦しんでいたんだとずっしり来る話であった。

Posted by ブクログ

この物語の主人公は、「わたしたち」である。

戦争の話として登場する人々は、階級や役職や通称としての名は書かれているが、実名はない。

歴史に名を残すことなく、静かに暮らす人々を淡々と記したお話である。

前半はその表現に拒否反応がおこり、読む速さが落ちてしまったが、後半からはリズムがつかめ「わたしたち」に感情を寄せることができるようになった。

春が来る。

桜の花が咲いて散る。

と言う一年を表しているフレーズと、冒頭の

うゐのおくやま けふこえて

あさきゆめみし ゑひもせす

に込められた無常感を思うと苦しくなる。

しかし、それを静かに掬い取った作者の力に感動した。

Posted by ブクログ

風船爆弾については、いろいろなところで読んできた。アメリカの原子爆弾に対抗して、日本は風船爆弾をアメリカに向けて飛ばしていた、と言う本を読んだときにはこれは本気だったんだろうか?これでアメリカに勝てると思ってやっていたのだろうか?半ば冗談の話では無いなんだろうか?と思いながら読んだ記憶がある。

本書で風船爆弾を作る少女たちの物語を読むにつけ、陸軍登戸研究所、満州国731部隊、日本全国で100,000発の直径10メートルの風船爆弾を作っていたと言う事実に驚かされた。

様々な物語は、語り継がれること、語り継がれずに歴史の中に消えていくこと、戦争をどう考えるのか?いろいろなことを考えさせられた。

Posted by ブクログ

風船爆弾って聞くと、最近は爆弾ではないけれど北朝鮮から韓国に飛ばされているゴミ入りの風船のことがニュースになってますよね!でも、この作品での「風船爆弾」は軍事兵器なんです。第二次世界大戦末期、日本で開発されたもので、和紙をこんにゃく糊で貼り合わせた直径10mの風船の中に爆弾を仕込んで、偏西風を利用してアメリカ本土を爆撃することを目的としたものです。

第2次世界大戦開戦前小学校に入学した少女たちは、開戦後、制服を着ることは許されず国民服を着て、長い髪は束ねないと空襲時に焼けてしまうと三つ編みにし、戦争末期は授業もなく戦時学徒動員として働く日々…。東京宝塚劇場は、中外火工品株式会社日比谷第一化紙工場となり、少女たちは風船爆弾を増産するために集められたのだった…。

いちばん楽しくて、輝けたときを少女たちは国のために捧げ、空襲で親兄弟や友人を亡くし自身の命も危ぶまれる中、支給の覚せい剤を服用し(信じられない…)、睡眠時間さえ削られ何を作っているのかも知らずに、風船爆弾を作り続けた…。戦後、彼女たちは自分たちが風船爆弾を作っていたこと、それで死者が出たことを知り、驚愕する…。

音楽朗読劇にもなってるらしいこの作品…独特な言い回しがまた切ないんです…。

『14歳以上の学生はみんな、わたしたちの兵隊のために、

わたしたちの国を守るために働くことになる』

敗戦後は

『わたしたちの国が、わたしたちの政治家の男たちがさしだした、

わたしたちのうちの女が、少女が姦される』

『わたしたちは、わたしたちがもう戦争をしないと、決めたことを知る。』

『わたしたちは、わたしたちの日本国憲法で、

わたしたちの人権の保障と男女の平等を決めた。』

現在は

『わたしたちが、ひとり、またひとりと死んでゆく。

少女たちが、ひとり、またひとりと死んでゆく。』

風船爆弾のことはこの作品を読む前から知っていましたが、ただ、あったことしか知らなくて…この作品から、当時の少女たちの思いや社会状況など知ることができてよかったです。この史実を後世に引き継ぐこと、大事なことだと思います。

Posted by ブクログ

最初は少し文章が読みづらく、話の内容もすぐには頭に入ってきませんでした

ただ、読み進めるうちに、戦時中の女の子たちの現実が少しずつ見えてきました

宝塚に憧れていた女の子が、夢を追いかけることもできず、毎日風船爆弾を作る作業をさせられていたり、憧れの制服を着たくて勉強を頑張ったのに、結局その制服すら着られなかったりと、戦争によって多くの夢や希望を奪われてしまった女の子たちの姿が印象に残りました

当時は、自分のやりたいことや将来の夢よりも、国のために何かをすることが優先され、子どもであっても自由に生きることができなかったのだと思うと、とてもつらく、可哀想に感じました

一人ひとりの人生や想いが犠牲になっていたんだと改めて気づかされました

Posted by ブクログ

なかなか読みづらい文章ではあったが、読んで良かった。

風船爆弾についても生物兵器についても知っていたが、これ程の規模だとは知らなかった。

また、死者が出ていたことも知らなかった。

戦時下に於いても劇場が稼働し、そこに足を運ぶことの出来る階級の人々がいたことに驚き感じた。

Posted by ブクログ

銃後の女性の視点からの作品を読みたくて。大戦末期、和紙と蒟蒻糊で出来た風船爆弾の製造に携わった少女達の戦前から戦後までを追う。何人もの少女達の夢と青春を犠牲にしながら、なんて馬鹿なものを造ったんだ、とやるせない思いに駆られたし、それでもピクニックに出掛けていた妊婦と子供達が犠牲になったと知り、更に居た堪れない気持ちに。あの戦争全体を象徴するかのようだ。

「わたし」には、名前があり、通う学校があり、先生や友もいるが、「わたしたち」には掲げる理想と与えられた使命しかない。名前の消えた「取るに足らない」女性達の日常が徐々に侵され、知らず知らずの内に被害者となり、加害者となっていく様が独特な語り口と細かい描写で描かれていた。

雙葉・跡見・麹町の女学校に通う少女達が宝塚の劇場で風船爆弾を製造したことから、この三校の生徒と劇団の少女達の視点で語られているが、昭和10年(1935年)の高等女学校への進学率が15%程度、昭和20年が20%程度だったことを考えるとかなり「特殊」な状況の方々だったのではないだろうか、自分が求めている「一般的」な女性の話とは少し違うな、と思ってしまった。