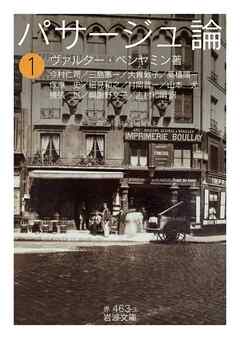

あらすじ

パリにナチスが迫る間際まで書き綴られた膨大なメモ群はバタイユらに託され,かろうじて生き残った.一九世紀パリに現れたパサージュをはじめとする物質文化に目を凝らし,人間の欲望や夢,ユートピアへの可能性を考察したベンヤミンの畢生の労作.(全五冊)

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ベンヤミン(1892年〜1940年)は、ドイツの文芸批評家、哲学者、思想家、翻訳家、社会批評家。

代表作:『複製技術時代の芸術』、『写真小史』、『パサージュ論』。/

《1940年、ナチス・ドイツ軍はパリに侵攻した。亡命中のベンヤミンは膨大な未完草稿をジョルジュ・バタイユに託して、パリを脱出する。》

だが、アメリカへの脱出に失敗し、スペインの国境の町で服毒自殺を遂げた。/

『パサージュ論』の構成:

Ⅰ パリの原風景

Ⅱ ボードレールのパリ

Ⅲ 都市の遊歩者

Ⅳ 方法としてのユートピア

Ⅴ ブルジョワジーの夢

断章形式なので、驚くほど読みやすい。

僕でも読めるというか、むしろ、散漫な僕にはぴったりかも知れない。

その反面、どうにもとらえどころがない感じだ。

まあ、全巻読み終わったところで、ジュゼッペ・トルナトーレ監督の映画『ニュー・シネマ・パラダイス』のラストに流れる数多のキスシーンように、僕の脳裏で何かが明滅してくれれば御の字だ。/

人は、なぜパリに憧れるのだろう?

パリはなぜ芸術の都と呼ばれるのか?

ベンヤミンは、なぜパリを「一九世紀の首都」と呼んだのか?

彼は、なぜパサージュにこだわったのか?

さまざまな疑問が渦巻いているが、フランスかぶれ、なかでもパリに心を奪われた者には、避けては通れない書物かも知れない。/

《『絵入りパリ案内』は言う。「産業による贅沢の生んだ新しい発明であるこれらのパサージュは、いくつもの建物をぬってできている通路であり、ガラス屋根に覆われ、壁には大理石がはられている。(略)光を天井から受けているこうした通路の両側には、華麗な店がいくつも並んでおり、このようなパサージュは一つの都市、いやそれどころか縮図化された一つの世界とさえなっている。」》

(パリーー一九世紀の首都(フランス語草稿))

《「(前段略)‥‥‥われわれが進歩と呼んでいるものは、各々の地球に閉じ込められ、その地球とともに消え去る。常に、そして、いたるところで、地球の基地においては、同じ狭い舞台の上で同じ悲劇(ドラマ)、同じ舞台装置である。自らの偉大さに自惚れた騒々しい人類。自らを宇宙と思い込み、はてしない広がりに住んでいるかのように自らの牢の内に住み、やがては、深い侮蔑のうちに人類の高慢さの重荷を背負ってきた地球を道連れに破滅するであろう。(略)永遠は、無限に同じ芝居の上演を恒常不変に行うのである。」

この希望のない諦観こそ、偉大な革命家ブランキの最後のことばである。》(同上)

《ここではモードは、女と商品の間にーー快楽と死体の間にーー弁証法的な積み替え地を開いた。モードに長く仕えているなまいきな手先である死は、世紀を物差しで測り、節約のためにマネキンを自分で作り上げ、自分の手で在庫一掃をはかろうとする。このことをフランス語では「革命〔=回転〕(レヴオリユシオン)」と言う。》(B モード)

《あるものは破壊と繁殖だ

あるものは再創造と断片だ

あるものは断片と断片のなかの断片だ

あるものは破片と破片のなかの破片》

(田村隆一「言葉のない世界」より。)