あらすじ

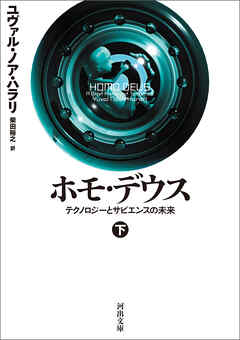

ついに待望の文庫版登場! 世界的ベストセラー『サピエンス全史』に続いて著者が放つ「衝撃の未来」。カズオ・イシグロ、ビル・ゲイツ、ダニエル・カーネマンが絶賛する面白さと深い考察。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

・人間至上主義革命

価値判断の基準が人間の感情になった

浮気

中世:相談:教会 神の教えに背くものとして、すぐに断罪された

現在:セラピストや友人 自分自身の感情と向き合うようにアドバイスされる

「で、あなたはどう感じるの?」

政治:有権者が一番よく知っている

芸術:観る人の目が決める⇒マルセルデュシャンの便器が芸術になる

音楽:かつては、作曲家の才能ではなく神の手によるものだと考えられていた

・ヒューマニズムの経済への影響

顧客が常に正しい

←ギルドや君主がパンなどの商品の「正しい」基準や生産量、価格を決めていた

⇒消費者が価格を決める=正しい価格

それに合わせて商品を作る⇒乳房が重くて歩けない乳牛や肥大化しすぎて歩けない鶏(スーパーサイズミー2にあった)といった商品が生まれる

開発者、生産者は損益を見て「正しいことをしている」と判断する

・教育への影響

外部が意味と権威を与えていた⇒自分でどう考えるかを教える

・神々、妖精、悪霊がいた空間⇒何もなくなり、

代わりに内側が充実し、内なる力を得る

天国や地獄も内側にある

人に施しをする⇒内に天国を味わう

=ニーチェ「神は死んだ」

神(かつての判断基準)は抽象概念になった

神を信じなくても代償がない 個人の選択、感情で決めること

・ヒューマニズム

全ての個人が単一の内なる自己を持っている

・聖書×論理:×が重要 どちらが欠けても無になる 聖書は必須

⇒科学革命:知識=観察に基づくデータ×数学

・科学:価値、意味には対処できない

科学者は倫理的判断はできない

⇒中世との併用

・倫理的判断はヒューマニズムが回答

知識=経験×感情

経験:感覚×情動×思考

感性:①自分の感覚と情動と思考に注意を払うこと

②それらの3つが自分に影響を与えるのを許すこと

・物語:行為主体(騎士物語、英雄譚など既に完成された自分物が主人公)⇒感情や経験が主体となる

・戦争:王や英雄にのみ焦点 その他は群衆で個性はない 一兵卒には注目しない

戦争の意味は宗教が与える「神がそうお望みになった」

戦争は地獄、でも天国の入り口でもある(ジハード)

例)一兵卒の死や苦しみは例えばカトリックかプロテスタントで異なる

⇒個人の苦しみに焦点 プラトーンや西部戦線異状なし

どの戦争かは意味がない その人が苦しんでいる⇒これは悪いこと⇒戦争全体が悪い⇒皇帝や聖職者が支持しているのなら、彼らが間違っている

個人の経験=あらゆる意味の源泉

・ヒューマニズムの分裂

宗派と同じで分裂した

経験の解釈が異なる

①自由主義:一人ひとりが等しく、政治などより何より重い

@米国では保守主義

②社会主義的:個々の自由が対立する 例)難民とメルケル首相

他者の欲求と経験にも目を向ける

党と職種別組合が一番よく知っている

③進化論的:争い=自然選択 人がランク付けされる

争い=有益

・戦後~70年代:民主主義より共産主義の方が強かった

民主的選挙の結果を受け入れられるのは、共通の価値観や歴史などがあるから

・自分で決めること=自由意志、内なる自己、魂 これらはない

例)ロボラットの実験

単一の自己はない⇒自由主義が揺らぐ

・経験する自己:その時々の意識 記憶がない

物語る自己:記憶と決定 ピーク&エンドのみ⇒苦しみを総計せず平均する、時間の長さは関係ない

⇒出産の苦しみを喜びに⇒また妊娠出産できる

・物語る自己:

暴走した物語を整合性が取れるように別な物語を作る

「我が国の若者たちは全て犬死しなかった」症候群

犠牲が大きいほど期待が大きくなる=苦しみに意味を見出そうとする

⇒戒律・儀式

企業や政府だけでなく、個人も同じ 破綻した結婚を続ける、将来性のない仕事を続ける(サンクコスト)

過去の苦しみが全く意味がなかったことを認める<苦しむことを続ける

お金がなくて空腹、ダイエットによる空腹、ラマダンの空腹

同じ空腹でもそれぞれ意味が異なる

二つの自己は分裂しているが、絡み合っている

・自由主義者:自由経済と民主的選挙を支持

←一人ひとりが比類なき重要な存在、その一人が選んでいる⇒権威の源泉

・21世紀はこの自由主義が壊れつつある

①人は経済的有用性と軍事的有用性を失う⇒経済と政治制度が人に利さなくなる

②経済、政治制度が集合的人間には価値を認めても、無類の個人には価値を認めない

③経済、政治制度は一部のアップグレードした超人のみのためのものになる 新たなエリート層

・自由主義が支配的イデオロギーだったのは、妥当性があるからではなく、経済、政治、軍事的に理にかなっていたから

例)フランス革命は、女性や老人まで動員した

独裁より民主政治の方が兵士が良く戦うから

女性参政権は、一次大戦で女性の役割が大きかったから

・21世紀は、軍事は人員よりテクノロジーが重要 ドローンやサイバーワーム

・専制君主やクーデター後の革命政府が民主主義を選ぶのは、経済的理由

・メリットがなくなったとき、自由と人権は守られるのか?人間にしかできないことが少なくなっている

・意識と知能は分離しつつある

同居しているのが人

スーパーインテリジェンス:意識を持たない知能が人を超える能力を持つ

・知能と意識、どちらが優れているのか?

政治、軍事、企業としては、意識はオプションで主観的経験は不要

・人は産業革命の馬になりつつある

AIに仕事を奪われる⇒再学習(この再学習の過程で学習者をモニターすることでAIはより賢くなる)

AIの方が賢いのに、再学習する意味はあるのか?

医師や弁護士もデータの積み重ねだからAIの方が優れていることになる

しかも、情動に動かされることも、疲れることもない

一人の医師を育てても一人の医師しかできないが、AIなら無限なので、資金時間を投資する価値がある

・情動の無いアルゴリズムに診断されたいかという疑問⇒人間もアルゴリズム

AIの方が感情を読めるので、その人に合わせて対応可能

さらに、相手の情動によって影響を受けない

・機械が人の仕事を奪うという恐れは常にある

⇒人の方が上手にできる仕事があった←これは自然の摂理ではない=このことが続くとは限らない

・人:身体的能力+認知能力

産業革命時:身体的機能を機械に取って代わられても認知機能を必要とする仕事なら機械より上手にできた

・AIがアルゴリズムで人を超えたら?

①生物=有機的なアルゴリズム

②有機的・非有機的ということはアルゴリズムには関係ない 例)そろばんは木でもプラスチックでも同じ効用

③有機的アルゴリズムができて非有機的アルゴリズムができないということはない

今は有機的アルゴリズムの方が有利だが、AIに取って代わられるという予想がどんどん早くなっている←AIの進化+人間の専門化

・富と影響力がAIを使えるごく一部の大富豪か法「人」かAIに集中してしまう AIも法人と同じように人格をもつかもしれない

アルゴリズムが人を支配した例)5000年前のシュメールは神々に所有されていた

・芸術もAIが人を超えつつある

人が作った方が「魂がこもっている」というのは幻想

・無用者階級が生まれる

AIに取って代わられる仕事は知的労働で8~9割、肉体労働でも7割くらい

考古学者は利益を生まないから代わられる可能性はほぼない

・今の子どもたちが学んでいることは、彼らが40位には無用になっているかもしれない

今までは、人生は学ぶ時期⇒働く時期だったが、これが壊れかかっている

自分を作り替え続ける必要がある

人は何かをする必要がある、さもないと頭がおかしくなる

必要とされない人:コンピューターゲームと薬

人間の人生と経験は神聖であるとする自由主義が崩れる

・自由主義(人間には価値がある・個人主義)の脅威:人間が軍事的・政治的に無用になる

経済・政治:人間を必要とするが、個人を必要としない⇒個人は権威と自由を失う

・個人主義

①個人は分割できない=単一の本質=内なる本物の自己がある

②本物の自己は完全に自由

③私は他人には発見できない自己を知りうる、私だけが内なる本物の自己に会える存在=他人は私を知ることはできない

これら3つをすべて生命科学は否定する

①自己は分割可能=多くのアルゴリズムの集合体、つまり単一の自己はない

②自由ではない 遺伝子と環境圧によって形作られる 自由に決定を下すことはない

③外部のアルゴリズムは自分より、自分を詳しく知りうる←身体と脳をモニターすることで可能に

・20C はすべてのデータを取得・分析することができなかったから、実質的に個人主義が成立した

・外部アルゴリズムが内部アルゴリズムに侵入可能⇒個々のアルゴリズムはネットワーク化されたアルゴリズムになる

完璧なアルゴリズムでなくても、自分より優れたアルゴリズムならそれに従うようになる

既に病院では個人はない

例)血糖値センサー iPhoneでホルモンをコントロールする 人は介在していない

スマートおむつなどもある

例)アンジェリーナジョリーの乳房切除の決定

内なる自己の声より、遺伝子情報を優先

・健康のために、スマートデバイスやメールを通じて個人データを進んで提供している=各社は無料で情報収集している

既にGoogleはインフルエンザの流行予測ができるし、完璧な健康を設計しつつある

・DNA検査の発展

23&ME 遺伝子検査で健康上のリスクがわかる

こういった検査はデータ量がものをいう⇒プライバシー保護の意識が低いので、中国企業が台頭する可能性がたかい

Googleはピークエンドや忘れてしまうこと、最近の記憶を重視する、体調といった影響から誤った判断をすることがない⇒人は人生の重大な決定を任せるようになる=そのほうが正確だから(そのほうが賢明と言えるか???)

物語る自己より、もっと自己を知るモノができてしまったら?データがどんどん集まるからGoogleはどんどん進化する・人間の自己理解は進まない

・選挙もFBのほうが正確に予測できる

・AI アドバイザー⇒代理人⇒君主へ

全てをAIにゆだねたら、自分の健康すらハッキングされる可能性がある

生物学に責任

・アップグレードし続けたらかつては物語だったブルーブラッドやバラモンなどの

「選ばれしもの」が実現する

身体的・認知的に他の人より優れた人間ができる

・20Cの医学の発展:ワクチン 西洋上流階級⇒全世界に広がる

豊かな人から一般に普及しすべての人が医学の発展の恩恵を被る

21Cは同じようにはいかない

20C:病気を治す 平等主義

21C:健康をアップグレード エリート主義

豊かな人が優れた人になる医療

過去の人より、同時代の人と比べるのが人間 今の私たちより良い医療を受けられるからと言って、同時代の豊かな人より劣る医療しか受けられなかったら慰めにならない

・20Cは大衆の時代だった

戦争、経済で大量の人員が必要だった⇒大衆医療が終わる可能性

・すでに少子化で教育費が高騰 日本や韓国

⇒超エリートの出現⇒一般人が奴隷化する可能性⇒自由主義の崩壊

・テクノヒューマニズム

ホモデウス=アップグレードした心身を持つ=第二の認知革命の可能性

・今の心は標準未満の人と西洋エリートであるWIRED( Weird, Educatd, Industrialized, Rich, Democratic)のみを扱っている=研究されていない点が多い

研究のサンプルは心理学を学ぶ学生ばかり 特に米国偏重

かつていた人類や動物の心理も不明、理解できていない

他の動物より人間が情動や経験で優れているかどうかわからない

・テクノヒューマニズムはWIREDと標準未満の研究から心をアップグレードしようとしている

例)ポジティブ心理学

・人間は嗅覚や夢を見る、注意力といった能力を衰えさせて、システムに適応していった

アップグレードすると、なんらかの能力がダウングレードする可能性

・テクノヒューマニズムはどの部分を伸ばすか決められる=自分の欲望・意思をデザインできる

例)罪悪感に苛まれる元兵士がプロザックを服用する

多くの人は内なる声に耳を傾けたくない⇒内なる声のボリュームを上げ下げできる ←本当の内なる声はない

欲望と意思をデザインできるようになったら、ヒューマニズムの前提が崩れる

・データ「教」:森羅万象はデータの流れでできているという考え

全ての現象、物の価値はデータの処理にどれだけ寄与できるかできまる

既に科学界では主流

←①生命科学(150年)×コンピューターテクノロジー(80年)

①生物=生化学的アルゴリズムでしかない キリン、トマト、人間の違いはアルゴリズムのみ

②高性能の電子科学的アルゴリズムが設計可能になった

動物と機械の境界線がなくなる

・単一包括理論が可能になる

音楽、経済、生物、すべてが科学になる

・データ⇒情報⇒知識⇒知恵

データ教では、人は膨大なデータ量に対処できない⇒アルゴリズムに任せるようになる

・資本主義:分散型データ処理 1つのミスがあっても他が補える

共産主義:集中型データ処理 1つのミスが致命的

冷戦に勝てたのは、変化に対応しやすかったから

倫理などの問題ではない

民主主義と独裁も分散と集中という点で同じ構造

・政治:テクノロジーに遅れている⇒ビジョンを描けない⇒国の管理しかできないようになる

・市場に任せる=人や地球にとって良いことにならない可能性=市場にとって良い方向に進む

全く新しい誰も制御できないシステムが生まれている⇒ホモサピエンスは滅ぶ

人=すべてもののインターネット(車、密林の木々、冷蔵庫なども)の一部でしかなくなる

全てのもののインターネット:宇宙にも広がる⇒人は全体を理解できない&どんどん広がり続ける

一部の宗教に似ている

・データの流れが最重要に⇒人よりももっと優れた存在が出てくる

・データ至上主義=1789年(仏革命)以降の新しい価値を生み出した動き

表現の自由とは異なる

情報の自由=情報に与えられる 表現の自由を脅かす

表現の自由=人に与えられる 人が自由に考え表現する・しない自由

・人がデータを持つ<データが自由に広がる権利

良いことは全て情報の自由次第という考え

・既に人々はデータフローの一部に「なりたがっている」

プライバシー、自立性、個性の放棄

←経験は共有されなければ無価値 自分のうちには価値がない

・聖書⇒人間中心⇒データ中心へ

・自分を知りたい⇒DNAと生体データだけでOK

かつては、美術館や登山、日記だった

・古代 力=データへアクセスできること 現在 何を無視するか

・現代

①科学は一つの包括的な教義に収れんしつつある

生き物=アルゴリズム 生命=データ処理

②知能は意識から分離しつつある⇒知能だけのAIの発展 倫理やイデオロギーが欠けている

③意識を持たない高度な知能を持つアルゴリズムが自分より自分を知るようになる

・上記への疑問

①生物は本当にアルゴリズムにすぎないのか?生命はデータ処理だけなのか?

②意識と知能どちらが重要なのか?

③社会、政治、日常はどうなるのか?

・神聖(不死、至福、神のような力)の獲得を目指すようになった理由

①戦争、飢饉、疫病の克服

②歴史は空白を許さない 充足より渇望

③ヒューマニズムを突き詰めると神聖の獲得を目指すことに繋がる

Googleが出てきた時、GPSが発達して欠かせないものになったとき、ベータ版から使っているAIがどんどん賢くなっていることに気づいたとき、

その時々で感じていた恐怖を言語化してくれた感がある。

著者が強調しているように、これらは可能性の一つでしかなく、未来は作っていける!

Posted by ブクログ

いつものように著者の知識による比喩がとても分かりやすく理解しやすい。とは言えだいぶ難解でもあるハイカロリー本!

科学が発展を遂げるに従って、人類が自由主義の到来からここ2世紀信じて来た内なる自己が生体アルゴリズムの結果に過ぎないことが明らかになり、ビッグデータによってすべて人間の意思の外の"外部"で決められる事が出来、自己決定すら危うくなる…自由主義の時代を担ってきた人間至上主義が崩壊する…その場合の未来にホモ・サピエンスは消滅する。著者のこの予測は当たるだろうか?この未来が気に入らなければ変えるよう何らかの努力することが必要だ…という内容。

特にこの下巻での、人間の"生きる意味"はない、人が自分の経験から人生に与えようとする意味は虚構に過ぎない…という、著者の合理的な見解は去年からまさにジャーナリングを実行している私に刺さって致命傷笑

でもそうして自分を理解しながら生きていきたいからジャーナリングは続けていきますが!

天文学者や物理学者、それと著者のような哲学者はこれだけ合理的な思考をするので無神論者だったりするがまさにそれで著者はイスラエル出身だがユダヤ教にもキリスト教にもイスラムにも神は死んだと言うし教典を未だめくっているうちは21世紀に出発しようとしているホモ・サピエンスの恐らく進歩の最終列車に乗り遅れるだろうと容赦なく言う。

また何度も出てくる、意識と知性はどちらがより高等なのか?動物と人間では、どちらも意識はあるが人間は知性があるからこの地球上でより優れているのだという考えは、より知性あるコンピュータが生まれた時人間はコンピュータよりも劣等種になるというのか?という疑問、SF小説ではよく読むこのテーマが現実世界で身近になって来た現在、鳥肌が立った。

何がすごいって邦訳のラグもあり私が今読んだというのも有るけどこの本自体は10年近く前に出版されたものなんですよね。

その当時にこれだけの内容を書ける頭脳…!

シンギュラリティにはまだ十数年かかるだろうけどその時人類はどうなっているのか…

Posted by ブクログ

『ホモ・デウス(下)』では、上巻で描かれた「人類が神に近づく未来」の具体的な姿がさらに鮮明に語られます。AIやアルゴリズムが人間を超える存在になるとき、私たちが信じてきた「自由意志」や「個人の尊厳」はどうなるのか――本書はその問いを真正面から突きつけてきます。

特に印象的だったのは、「人間よりもデータが自分を理解する時代が来る」という指摘。好きな映画や恋人さえ、アルゴリズムのほうが自分自身より正確に選び出す未来を想像すると、便利さと同時に強い恐怖を覚えました。

また、宗教や思想を「物語」として捉え直す視点も興味深く、人類は常に物語を信じることで社会を作ってきたのだと改めて気づかされました。

下巻は難解な部分もありますが、「AIの時代を人間はどう生きるのか」という問いは、まさに今の自分たちが直面しているテーマ。未来を考える上で必読の一冊だと思います。

Posted by ブクログ

自由意志など存在せず、人間は単なる有機アルゴリズムであり解明可能というスタンスで科学は突き進む。

そうなのかもしれないけど、意識や心や思考(と呼ばれるもの)がどのように生じるか、完璧なメカニズムはまだまだ解明に時間がかかりそうだし、最後の1ピースが見つからずにやっぱり解明できないのかもしれない。

なんだか、ぜひそうあって欲しい。

でもその反面、データ至上主義の観点で世の中を解説されると妙に腑に落ちるところもある。

データは人間に理解しきれないアルゴリズムの境地にいよいよ到達しているが、このまま我々を押しのけて地球の中心になるのか?

本書では「すべてのモノのインターネット」に接続することでデータ自由化が加速度的に進むことを目指し、すでに我々は走り始めているということだった。でも、もしかしたらインターネットを介さない、我々の認識できない別の次元で、もうすでに我々は接続されているのではないかと妄想した。

人間よりも優れたアルゴリズムが人間よりもはるか昔からその別次元に存在しており、ただひたすらその筋書き通りに、人間は宗教を作ったり遺伝子工学を発展させたりAIを開発してきただけなのかもしれない。

人間内部に解明できないアルゴリズムがあることも、開発途上のAIあるいは外部アルゴリズムのうち、人間が解明できていない部分があることも、いずれも我々よりも高次元のモノの存在を感じさせる。

その場合、その大いなるアルゴリズムこそ、我々が神と呼んできた存在ではないか。

Posted by ブクログ

かなりおもしろかった。

特に人間の人格は本当に分割不可能か、人間に自由意志はあるか、などの項目。テッドチャン「息吹」を彷彿とさせる。

「歴史を学ぶのは過去から解放されるためだ」と言うように、膨大な歴史の知識を元にした人類への眼差しは、まるで宇宙人が人類を研究している本のようにも感じられ、SF的な感覚があった。

Posted by ブクログ

稀にみる大作を今読み終えた。

ホモ•サピエンスからホモ•デウスへの道。

情報生物としてのヒトの管理。

アルゴリズムによる予測。人間は至高の存在になる。

Posted by ブクログ

過去の事実や科学の発展に伴ってわかった様々なことから人間至上主義を超え、データ至上主義に至ろうとしていることを説く。

自分はウェアラフデバイスで睡眠や活動を計測し、多くのコミュニケーションをチャットツールで行い、こうして読書の記録もデータという形にしている。

それらデータと自分の人生の意味みたいなものとの間を埋めるものはなんだろうか。

こういうのは悩みになる。最近は悩むぐらいなら行動しろと言われるけれども行動しても少なくとも短期的には結局納得感には辿り着けない。

Posted by ブクログ

上巻を読み終えるのにかなり苦労したのですが、下巻は文庫を買って肌身離さず携帯していたので意外に早く読み終えることができました。

やはりかなり難しかったですが、一応、著者の主張を理解しながら結論に到達することができました。

以下ネタバレなので注意して下さい↓

上巻のレビューにも書いたとおり、下巻では「人間至上主義」にとって変わるものは何かを予想する、ってことになってたので、何が出てくるん!?と期待して読みました。な、な、な、なんと、本書での説によると・・・

科学が進歩すると、人間も他の生き物も、ただの「アルゴリズム」にすぎないことが分かってしまう。最終的には一部の人間が力を手に入れて、多くの人間は失業者ですらなく、「無用者」になってしまう。意識と知能が切り離され、知能はAIが人間の脳に接続され、超人が誕生する。地球上の人間やありとあらゆるモノのデータがすべてつながり、人間はデータ処理するためのツールでしかなくなる、鶏より人間が勝っているのは、ただ単に鶏より人間の方が複雑なデータを処理することができるからだ。今や人類は、常にwebにアクセスしてその経験や意識を「共有」しないと価値がない状態になっており、あなたがどんなに素晴らしい経験をしても、それをデータとして保存し、SNSにアップロードし、公開し、いいねをもらわないと価値がないとされる。

↑読んでいるうちに不安になってくるがもちろん極論で、最後は「本当にそうなのかよく考えろ」的なことも書かれているので良かった。

今回も、ところどころ日本の政治の例も差し挟まれていて興味深かった。また、「訳者あとがき」が素晴らしくわかりやすかった。

Posted by ブクログ

歴史を学ぶことの大切さが身に沁みました。

歴史を学ぶのは未来を予測するためではなく、未来の選択肢を増やすため。

選択肢が増えたところで最善の未来を選択できるわけではないけれど、少なくとも繰り返す過去の呪縛からは逃れ、今よりちょびっとでも自由になれる。

昔から”自由”という言葉に憧れてきた僕には、未来の為に過去を知るという、単純だけれどとても大切なことを再確認させてくれた良書です。

Posted by ブクログ

テクノロジーの進化によって手に入れた新しい力は、自分たちを至高の存在と思い込んでいる人類をどう変えるかの考察…

ある一握りの人間が圧倒的な力を手に入れた神となり、無用階級の人間が増えていくというのは、今のプラットフォーマーが絶大なパワーを持つこの世界の果てにある世界なのかもしれない。

Posted by ブクログ

文庫本が出たので再読しました。サピエンス全史に比べると、妙に説明が長くわかり辛いと思っていたのですが、考えてみれば過去の歴史の場合の説明とまだ起こっていない未来についての説明ではその困難さが大きく違うのは当たり前です。未来のことは誰もわからないので、未来予測はほとんど当たることはありません。

でもこの本の秀逸なところは、サピエンスの行く末についてその根源的な方向性について語っているところです。きっとハラリは、この本を書くために、「サピエンス全史」を書いたんじゃないかと思うのです。

というのも、現在我々は自由主義という経済体制と民主主義という政治体制の下で生活をしていますが、それぞれの体制が予定している個人というのは、森羅万象についてきちんとその意味を理解できて適正な判断ができるという個人です。ところが現代人は森羅万象どころかどんな社会を目指すべきだとか、何が正義であるかはもちろんのこと自分自身についても全く理解できていません。

そして科学的には「生き物はアルゴリズムである」そして「生命はデータ処理である」という前提に立てば、サピエンスより高度な知能を持ち、圧倒的に優れたデータ処理のできるアルゴリズムにその判断を委ねる事になることは当然のことなのだと言えます。

考えてみれば私たちが今後目指すことは、健康、幸福、長生きなのですが、これを実現するために我々は多くのデータをアルゴリズムに供給する事になり、そして誰もそのアルゴリズムを理解できないままそのアルゴリズムの判断を尊重するようになっていくのは当然だと言えます。

その行き着くところは新しい神への従属かもしれません。

現代人はこの事を理解しておく必要があります。

Posted by ブクログ

(上下巻まとめて)

サピエンス全史で、ヒトは物語を創造しこれを基盤に大勢が協力することができたから他の動物の上に君臨できた、という著者の考え方のベースはだいたいつかめていたので、スムーズに読み始めた。

「全史」の上に積み重ねるようにして展開する未来予測。知能と意識を分けて考え、生命はアルゴリズムか?と問う。私たちが普段考えている「感情」が脳の働きから来ることを考え、自由意思はあるのか?と問題提起。欲望や選択という行為は自由だ、と考えたいが、その欲望自体が遺伝子コードを反映していると解釈しないと、ダーウィン流の”自然選択”の出番がなくなる、と説明する。なるほど、だとすれば、生命はアルゴリズムだ、というテーゼに限りなく近づいていく。

人間至上主義からデータ至上主義へ、という流れを合わせて考え、このアルゴリズムの外部化というか、データ共有を重視する主義、世界の分析はなかなか面白かった。自分しか読まない従来の日記に意味はなく、経験は共有されなければ無価値だ、と。旅先で珍しいものを見た時、自分はどう感じるか?と問うのではなく、この経験を大量のデータフローにつなげることが重要。データ至上主義の世界では、データフローを妨げることが最大の罪になる。死とは、情報が流れない状態だ。

ああ、これはすでに我々が住んでいる世界の話だと改めて気づかされ、本書の未来予測がより説得力を持つ。

Posted by ブクログ

流石のハラリ先生。

最終章のデータ教の理解は深い。

自由主義と社会主義で勝った理由も、どちらが素晴らしい概念とかではなく、データ処理が早かったから。

人間が霊長なのも、動物よりもデータ処理アルゴリズムが的確で、フローが多かったから。

理解として、分かりやすくて面白い。

なら、AI全盛期の今、人間ってデータ処理スピード遅いし、要らないですよね?という結論になるのは至極真っ当で。

それに対する別の見立てというかオチも良い。

かなり面白かった。

Posted by ブクログ

人類に対して警告を与えているようであり、多少の恐怖も感じた。特に、生き物はアルゴリズムであり、予言ではなく可能性として論じているところに背筋を冷たくさせる。自分自身を含めた生き物をたとえ比喩でもアルゴリズムと思ったことなどなく、それが現実の可能性として描かれている点が恐怖でもあり、自分はどう生きていくべきかと本気で考えさせられる。

以下、印象的な一文。

「自動車が馬車に取って代わったとき、私たちは馬をアップデートしたりせず、引退させた。ホモ・サピエンスについても同じことをする時が来ているのかもしれない。」

Posted by ブクログ

前著「サピエンス全史」に続き、現代最大の知性によるとてつもない想像力と構想力、思想は圧倒的。

科学革命により人類が強大な力を得た結果、人間至上主義、自由市場資本主義が世界を支配し、人類が神となり人間の中にこそ神聖な価値の源泉があるとされるようになった。そして現在、世界はデータ至上主義に飲み込まれつつある。そこでは最終的に人間は単なるデータチップとなり、人間性の価値は溶けてなくなるという。実際自分もスマホやgoogleに頼り切きった生活を送っているのに気づいて心底ゾッとする。将来、意思のないネットワークシステムに人間が完全に支配、制御されるということは考えにくいけれども、大変気味の悪い未来になるだろうことは当たり前に想像できる。

上巻の序文と同じように最後にも「本書で概説した筋書きは、みな予言ではなく可能性として捉えるべきだ。こうした可能性の中に気に入らないものがあるなら、その可能性を実現させないように、ぜひ従来とは違う形で考えて行動してほしい」とある。

本著が世に出た後にコロナ禍、ウクライナへの軍事侵攻は始まった。イデオロギー、テクノロジー両面で現代が歴史の転換点にあることは間違いなく、人類はこれから幾多の重大な選択に迫られる。そのような時代に本著は一人でも多くの人に読まれるべきでる。

Posted by ブクログ

以下のあたりの記載が印象にのこった

現代の契約を一文にまとめると、人間は力と引き換えに意味を放棄することに同意する

現代の生活は実際的なレベルでは、意味を持たない世界の中での力の追求からなる

現代文化は絶え間なく成長を続けているが大きな実存的不安に苛まれている

個人は巨大システムの中の一つのチップになってきている

Posted by ブクログ

(上巻のレビューから続く)

下巻のポイントは概ね以下である。

◆近代に入るまで、人間は、全能の神或いは自然の永遠の摂理により、何らかの宇宙の構想の中で役割を与えられている、即ち、(力を制限されるのと引き換えに)人生に意味を与えられていると信じていた。しかし、現代においては、人間はどんなドラマの役割も与えられておらず、人生に意味はないことが明らかになり、代わりに制限のない力を持つようになった。いわば「人間は力と引き換えに意味を放棄することに同意する」という「現代の契約」を結んだ。また、この契約では、何らかの宇宙の構想を基盤とせずに人生の意味を見つけた場合、契約違反にはならず、人間は、人間の知識(=経験×感性)こそが宇宙に意味を与えるとする「人間至上主義」を生み出した。人間至上主義は、個人・自由を重視する自由主義と、社会主義と、進化論的人間至上主義(ナチス等)に分かれ、宗教戦争が起こったが、勝ち残ったのは自由主義である。

◆自由主義者が個人の自由を重視するのは、人間には自由意志があると信じているためだが、21世紀の科学は、人間には自由な意志も個人の意志もない(生化学的なアルゴリズムに過ぎない)と主張する。

◆今日までは、高度な「知能」と発達した「意識」は密接に結びついていたが、今では、意識を持たないアルゴリズムがパターン認識で人間の意識を凌ぐようになっている(チェスの試合や自動車の運転や病気の診断など)。また、知能と意識を区別した場合、知能の方が圧倒的に重要と考えられている。非有機的なアルゴリズムが有機的なアルゴリズム(=人間)を凌駕した結果起こるのは、①人間が価値を失う、②人間は集団としては依然貴重ではあるが、個人としての権威は失い、代わりに外部アルゴリズムに管理される、③一部の人間は(生物工学により)アップグレードされて超人となりシステムをも支配するが、アップグレードされない大多数はアルゴリズムと超人に支配される劣等カーストになる、ということであり、自由主義のイデオロギーは崩壊する。

◆現在シリコンバレーでは、テクノロジーがすべてである新宗教が生まれつつある。一つは「テクノ人間至上主義」で、生物化学で人間の心をアップグレードしようとするものだが、それは即ち、人間の意志を制御したりデザインしたりすることであり、人間の意志と経験が意味の源泉であると考える人間至上主義とは相容れない。

◆もう一つは「データ教」で、森羅万象がデータの流れからできており、全ての価値がデータ処理にどれだけ寄与するかで決まるとする、データ至上主義に基づく。データ至上主義の視点に立つと、人類という種全体が単一のデータ処理システムであり、「すべてのモノのインターネット」を創造するための単なる道具に過ぎない。データ至上主義者によれば、個人の経験は共有されなければ無価値で、経験を記録し、アッロードし、シェアすれば、(自分の中に意味を見出さずとも)アルゴリズムがその意味を見出して、私たちにどうすればいいかを教えてくれる。20~30年後には、データ至上主義が世界観を人間中心からデータ中心に変えることで、人間を主役から外すかもしれず、そのとき、データ至上主義は「アルゴリズムに耳を傾けよ!」と命令するだろう。現在のアルゴリズムの多くは人間が書いているが、成長したアルゴリズムが支配者になったとき、人間は誰もそれを理解できない。人間からアルゴリズムへといったん権限が移ってしまえば、不死・幸福・神性という人間至上主義のプロジェクトは意味を失い、それに留まらず、人間至上主義のもとで他の動物が辿ってきた運命と同じ運命を、人間は辿ることになるだろう

◆現在、データ至上主義は科学の全学問領域に広まりつつあり、それが統一された科学的パラダイムとなれば、仮に欠陥があったとしても、抗することは難しい。しかし、テクノロジーは決定論的ではないし、未来を予測することはできない。今我々が注目しなくてはならないのは、①生き物はアルゴリズムに過ぎないのか?生命はデータ処理に過ぎないのか? ②知能と意識はどちらが価値があるのか? ③意識は持たないものの高度な知能を持つアルゴリズムが、私たちよりも私たちのことを知るようになったとき、社会や政治や日常生活はどうなるのか? の3点である。

私は、行き過ぎた資本主義と科学万能主義に問題意識を持ち、科学に関しては、特に生命工学でバイオエンハンスメント(生命科学的手法による機能強化)の今後の行方に強い関心を持っている。そうした意味で、「ホモ・デウス」という書名からの想像も含め、テクノ人間至上主義の内容については、(そうなることを望んではいないものの)概ね予想できるものではあった。(無論、そこに至る歴史的な背景の分析については、目から鱗の内容が随所にあったが)

一方、データ至上主義に関してはかなりショッキングな内容だった。しかし、本書が書かれてから既に10年が経つが、その間のIoTやAIなどのデジタルテクノロジーの驚くべき進歩や(10年前には、生成AIは一般には登場していなかった)、世界中のあらゆる人々が、できるだけ早く、できるだけ多く、SNSで情報発信をすることに没頭している、「個人の経験は共有されなければ無価値」というデータ至上主義の原理そのものに基づく行動様式への変容を見ると、あながち想像上のシナリオとは言えないのかもしれない。

著者が最後に書いている、人類に希望を与える3つの問い(特に前の2つ)については、この10年間で最先端の研究において何が判明してきているのか、残念ながら私にはわからないが、今後も注目して行かねばならない。人間が人間であるために。。。

(2025年12月了)

Posted by ブクログ

歴史パートに関しては、面白く読めた。ジャレドダイアモンド的な壮大なお話。

後半、知能と意識を分けて考えるということ、テクノロジーに意識はないはずと言い切れないこと、が1番考えさせられたポイント。

テクノロジーの波が脅威と感じていたけれど、キリスト教、資本主義、データ教と歴史が移り変わってきたので、ある意味時間の流れの中で少しずつ変わっていくことだから、流れに身を任せるしかないという気持ちになることもできた。※著者は問題提起しているので、読後そんな受け身な気持ちになってほしいとは思っていないかもしれないが…

Posted by ブクログ

ちょっと具体例というか個々のトピックに文章さき過ぎではあったので、知ってる、あるいはここは丁寧に説明されなくてもまぁわかるって所はサクサク読むくらいのつもりで。現実見てると書いてる事薄っすら当たってきてるように見える一方で、ある程度、(いい面でも悪い面でも)スムーズに技術面の進化と現実への運用が進んだシナリオではあるんじゃないかとは思う。ここ数年の人類の悪戦苦闘から見るに賢い人らが予想もしてないような事で色々つまずきながら現実は進んでくようで、なんというか事あるごとに停滞しながらの歩みになってるのでこの通りになるにしても進捗は思ったより時間かかるんじゃなかろうか?

Posted by ブクログ

超簡単に本の内容を説明すると、自然科学と社会科学の幅広い分野から人類の歩みとその未来を語るって感じなのですが兎に角、内容が難しい。結論、未来は予測出来ない!こんな感じで如何でしょうか。

Posted by ブクログ

ポストコロナで加速されたかな。

データ至上主義に突入している昨今、競うようにシェアされる個人情報、個人の感想がスマホから溢れている。

cookieを拒否したところで自ら発信しているのだから世話ない。

承認欲求は甘いクッキー。個人を個人たらしめるはずの発信が継続することで個性は溶け、データの一部になってしまうとは皮肉だ。

彼の主張は悲観的な予言ではなく、現実に根差した論理的な予測で納得感がある。

じゃあもうブログ書かない、SNS見ない、と決めたところで、この潮流は変わらないしアルゴリズムの恩恵を受けられないのはもはや不便な世の中になりつつある。

より良い体験をしたいし、良い物が欲しいじゃないか。

欲求がなくならない限り私たちは個人情報を垂れ流し続ける。

科学が人間を追い越すとき。

SFがサイエンスノンフィクションになろうとしているこの瞬間に立ち会えることは、貴重な経験と言えるかもしれない。

追い越されたら最後、その前髪を見ることは二度とないだろうから。

彼の以前言っていた仏教的悟りの世界に突入したら、未来は変わるかもしれない。ホモ・デウスの世の中は人口を減らすかもしれないが、際限ない欲望はそれでも地球を破壊するだろうか?

蚊帳の中で考えるが、人智を超えた未来は想像するに難い。

Posted by ブクログ

21世紀の人類はどこへ向かうのかを考察した本の下巻。

著者が予測している世界では人の感情や思考による判断は膨大なデータのアルゴリズムに置き換えられて出番がなくなるとされている。

アニメのサイコパスの世界観とかなり近い感じがした。

ただし、著者は本当にこうなるのだろうか?と疑問を投げかけて本書を締め括っている。

自分なりの予測を立てて、それを確かめるように過ごしてみるのも楽しそう。

Posted by ブクログ

生物はアルゴリズムで、コンピューターがいずれ私より私自身をよく知るようになるので個人主義は崩壊する。きわめてあり得そうな筋書きだ。自分自身をうまくコントロールできなくて困っているひとはたくさんいる。

上巻と読む期間が空いたため全体を捉えられていない。また読み返したい。

Posted by ブクログ

著者の歴史(事実)を知ることは、未来を予測するために役立つのではなく。過去から離れるために有効という考え方が面白いと思った。

知るほど視野が広がることは、自分の経験でも思い当たる節があるため腑に落ちた。

人類という大きな推論のため、すぐに自分に活かせることは思い当たらなかったけど、著者の言う通り視野を広げることができた。

Posted by ブクログ

audibleで視聴した。

そのためザックリの内容理解。

気が向いたら、本のバージョンも読みたい(上巻など完全に忘れてしまった。笑)

宗教至上主義から、人間(個人)至上主義にそして、データ(AI)至上主義に変化していくと書かれていた。確かに、生成AIの台頭を含めハラリさんが予想する未来に近づいている気がする。

火の鳥未来編の様に人工知能から神託を受ける様な世界になる未来線、もしかしたら生きてる内にあるのかなとも思ってしまう。

また、AIやテクノロジー、生命科学を味方につけたものとつけないものの格差はどんどん広がっていくのでないかとの考察も

また、ところどころ皮肉が効いたジョークが入っていて笑ってしまった。

特に、タクシー運転手や、レジ業務など多くの業務がテクノロジーで代替されていく可能性が高いなか、1番代替されてく可能性が低い職種の中に「考古学者」があるとのこと。

へー、やるじゃん。と思っていたら、代替されない理由として、そもそも代替することの市場インパクトとニーズがないからと書かれていた。斜め上の視点だったので、つい笑ってしまった。

Posted by ブクログ

難しくて読みづらい部分も少しあったが面白かった。人類が繁栄してきた歴史を振り返りつつ、それに基づいて今後の未来を予測していく。今後、人類とAIやアルゴリズムがどのように共存していくのか、はたまた人類はオワコンとなっていくのか。これからを生きていく上で頭に入れておいて損はない考え方の1つを提供してくれる本だった。

Posted by ブクログ

データ、データ、データ。

確かにそうだなーと。

私たちは単なるアルゴリズムだと言われると、そんな気もする。

私はアップデート出来る気がしない、、、

Posted by ブクログ

サピエンスの歴史をベースに未来の可能性を示唆。脳科学や生物学の動向を語りながら、それはアリゴリズムに過ぎないことを説く。とはいえ、それを結論としているわけではなく、意識研究が進めば違う未来も見えてくる可能性は残す。

様々な快楽も所詮脳の電気反応に過ぎず、だとすればさらなる刺激を求め続けるだけという、人間の退屈さのベースとなるものも垣間見えて納得。

歴史は漸進的に進むように思っていたが、データー教は確かに急速に進んでいて、自分の身の回りだってこの10年20年で大きく変わってきた。長い歴史の中の人一人の人生での変化はたいそうなものでなくともあと何十年かの未来から振り返ればたいそうなものになっているのだろう。

サピエンス全史とこのホモ・デウスと客観的な理論をベースに語られていて非常に面白く読んだ。

Posted by ブクログ

上巻では人類の行動原理を示した。下巻では、実際に行われるであろう具体的行動を考察していく。私たちがテクノロジーに従うべきなのか、感情や心の声に耳を傾けるべきなのかを考えるきっけになった。

現代の人間生活は、食糧の生産から資本の拡大へと目的が移り変わっている。その例として、生態系や環境の保全が積極的に進んでいないことが挙げられる。経済の発展による技術の進化が問題を解決してくれると思い込んでいるからだ。

神の権威よりも人間の感情を優先するのが近代だ。かつて、芸術者は神の意思を伝えるものとされていた。しかし、大衆の評価によって芸術者の価値が決まるように変わった。私たちが世界に意味をもたらすようになったのである。さらに、現在の技術は、人間の感性すらもAIに模倣されようとしている。音楽や絵、囲碁の分野で私たちと同等の力をAIが発揮するようになってきたのがその証拠だ。目で見えない物も数値で表されようとしている。

数値化は、私たちの活動を便利にした後、今度は人類の存在意義すら奪ってしまうかもしれない。その世界は、まだずいぶん先の話ではあるけれども。産業活動が全てAIで賄われたとき、私たちは何を求めていくのだろうか。個人的には、バーチャル世界やなんらかの振興活動など娯楽に勤しむのではないかと考える。

また、テクノ人間至上主義とデータ教を合わせたテクノ教が新たな宗教として台頭するかもしれない。テクノ人間至上主義によって、心を制御しようとする。しかし、その行動は自分の心に従った行動といえるのだろうか。ただ、抗うつ薬などが使われている点を考えると多くの人は、人間の意志を科学に明け渡してしまうと考える。また、データ教によって国を隔てる壁が極限に薄くなるかもしれない。データを集めることで、人体の情報や傾向を収集し、最も効率的なソリューションを導き出すためだ。例として、検索履歴や動画閲覧の傾向を記録することが挙げられる。また、大量のデータを処理するために中央集権制がさらに加速するのではないか。共産主義が世界で広まりきらなかったのは、扱う情報量が増えすぎてしまったことに他ならない。

世界は資本主義を中心に回っていることは今一度心に留めておくべきである。そして、神の権威よりも人間のアップグレードが経済成長の標的になっているいて、意識をどのように扱うのかを定期的に考える必要があると感じた。

下巻の方が上巻に比べて少し具体性が増したように思う。ただ、依然としてつかみどころがないことに変わりはない。

Posted by ブクログ

下巻では、21世紀の人間が「不死」「幸福」「神性」を獲得すべくAIや生命工学を駆使していくと最終的にどんな結末が待ち受けているのか、を著者なりの視点から描いた本になります。最後に著者が述べているのですが、本書で書かれていることは著者の未来予測ではなく、あくまでシナリオの1つである、もしこのシナリオが気に入らなければ、そうならないように我々は努力する必要がある、ということなのですが、ハラリ氏はかなりの度合いで、ここで書かれていることが現実に起こると考えているのではないでしょうか。

ハラリ氏が描いている「ホモ・デウス」とは、スタートレックに登場する「ヴォーグ」のような存在だと私は解釈しました(新スタートレックをご参照ください)。すべての人がつながり、知識を共有する。個々人の感情はない(あるいはあっても尊重されない)、各人が勝手な行動をとることはない、そしてあのお決まりのセリフ「抵抗は無意味だ」ということで、全宇宙の人類が統合されるかもしれない、という身の毛もよだつ存在なわけです。

ハラリ氏の論理展開は、シナリオとしてはありえるとは思うものの、いかにも一神教がベースになっている文化圏の人々が陥りやすい特徴を持っていて、仏教になじみのある私にとっては正直あまりピンときませんでした。どういうことかというと、一神教は排他的で、神性が同時に複数存在することを許さないのです。その意味でハラリ氏は仏教を学ぶべきでしょう。ハラリ氏の論理展開はこうです。人間は近代以前、外に「神」の存在を認めていたが、近世になって神はいなくなり人間個人を崇拝するようになった。しかしAIの進化によって、権威は人間から外部の「アルゴリズム」に移る。それが最終的には人類の衰退につがるということで、彼はそれを「データ教」と呼んでいますが、正確には「アルゴリズム教」でしょう。この2つは大きく違います。つまりアルゴリズムが神託をくだし、人間は従うだけの存在になるというわけです。

他方、仏教では「衆生本来仏なり」、あるいは密教では「草木国土悉皆成仏」ということで、生きとし生けるものすべてに仏性を認めます。つまりアルゴリズムがものすごく発展して、それが私以上に私のことを知ることが仮にできたとしても、依然として仏性は各人に宿っていることに変わりはないのです。だからどうしたということです。もっと言えば仏教では自分自身だけでなくアルゴリズムにも仏性を認めるようになるかもしれません。長年使った人形や刃物を処分する際にそれらを供養するように、ロボット供養なる儀式が生まれるでしょう。私は本書を読んで、一神教の文化圏の人々が思想的に行き詰っている、ということをハラリ氏の論調を通じてむしろ強く感じました。