あらすじ

地方からリオのスラム街にやってきた、コーラとホットドッグが好きなタイピストは、自分が不幸であることを知らなかった――。「ブラジルのヴァージニア・ウルフ」による、ある女への大いなる祈りの物語。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

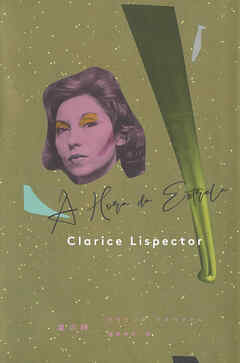

作品紹介・あらすじ

23言語で翻訳、世界的再評価の進む20世紀の巨匠が生んだ奇跡の文学。

「20世紀のもっとも謎めいた作家のひとり」(オルハン・パムク)

「カフカやジョイスと同じ正殿に属する」(エドマンド・ホワイト)

「オブライエン、ボルヘス、ペソアと並ぶ20世紀の隠れた天才」(コルム・トビーン)

「ブラジルのヴァージニア・ウルフ」(ウォール・ストリート・ジャーナル)

荒野からやってきた北東部の女・マカベーアの人生を語る、作家のロドリーゴ・S・M。リオのスラム街でタイピストとして暮らし、映画スターに憧れ、コカコーラとホットドッグが好きで、「不幸であることを知らない」ひとりの女の物語は、栄光の瞬間へと導かれてゆく――。

*****

ウクライナ生まれで、ユダヤ人迫害から逃れるため生後2ヵ月で家族とともにブラジルへ移住したクラリッセ・リスペクトルの遺作。

語り手ロドリーゴ・S・Mが書くマカベーアという少女の物語、というメタフィクション的構成になっている。このマカベーアは無垢で無知、何も持っておらず自分が不幸であることさえ知らない少女。作者のクラリッセによればマカベーアは「踏みつぶされた無垢」であり「名もなき悲惨」ということになる。

僕は読み進めていくうちにそんな少女に対してどんどんと形容し難い感情を持った。恋愛感情や同情、慈悲、憐憫といった感情とも違う、あるいはそれらすべてが一体となった「名もなき感情」といったもの。ロドリーゴの語りを通してではなく、物語の中で生きるマカベーア自身に対してそのような感情を持った。

そして物語のラスト、彼女が辿り着いた人生の末路を知るに及んで、(ある程度この結末は予想がついたにも関わらず)この得体の知れない感情をどう処理していいのか、しばらく唖然としてしまった。

ちなみに本作は映画化されているのだけれど、その映画ではロドリーゴの語りに関しては完全にオミットされている(YouTubeで全編視聴可能)。賛否があるかもしれないけれど僕は正解だったように思った。

僕は初めて彼女の作品を読んだのだけれど、物凄く印象に残った作品となった。最初の数ページはとっつきにくさを感じたのだけれど、途中から読むことをやめられなくなってしまった。他の作品も機会があれば読んでみたいと思っている。

Posted by ブクログ

こんなにも魔法にかけられた物語に出会ったことはあっただろうか。私的、No.1作品。

奇妙な語りから始まるこの本には、章立てがない。少しでも流し読みをするとよく分からなくなる。だから1文1文を丁寧に。そう、丁寧に追っていたはずなのに、気づいたら、摩訶不思議な世界から、1人の女性の日常にのめり込んでいた。読み終わった瞬間、ふと魔法が解けて、我に返る。漫画に出てきそうなほどの放心状態になっていた。

この物語の主題は、「踏み潰された無垢」、「名もなき悲惨」だと著者のリスペストールは言うが、まさにそうで、究極の貧しさや醜さやその中にある刹那的な美しさに心を奪われていった。貧しく、卑下されていて、明らかに「不幸」な人生を歩んでいる当の本人は、そのことに気づいてなくて、マリリンになることを夢見ている。

一見、憐れに見えるのに、彼女を憐れむどころかむしろ、その切なさと無垢さを羨ましく思う。残念で不運で可哀想でどうしようもない。そう誰もが思うほどの人生なのに、彼女の生は息を呑むほど美しい。

少なくとも、私にはそうだった。

読み終えた。心も頭も全てが奪われていた。冒頭を読み返す。全てが繋がった。これは、紛れもなく「星の時」の物語である。

ふと心が貧しくなりそうな時に、この本をバイブルとして手に取りながら、生きていきたい。彼女は、貧しくてガリガリで不細工なマカベーアは、とっておきのスターなのだから。

Posted by ブクログ

著者の前書きから始まったと思ったら、ふつうに思いっきり本編だった模様

面白かった!日本語は読みやすい!

こういうどうしようもない結末を迎える作品が好きで、本を読んでる自分がいるなと思った

Posted by ブクログ

とらえどころのない小説で、こんな話ですよ、と紹介しずらかった。ただ、マカベーアの物語を単純に不幸でした、で片付けずに、どういう解釈ができるのか考えることが大事だと思った。ロドリーゴ、マカベーア、クラリッセ、いろいろな角度から想像できると思う。

不思議な小説ではあるが、これが作家クラリッセの祈りであり、叫びであると思う。これに触れてみるのも一つの経験としておもしろいと思う。

とらえどころのない小説で、こんな話ですよ、と紹介しずらかった。ただ、マカベーアの物語を単純に不幸でした、で片付けずに、どういう解釈ができるのか考えることが大事だと思った。ロドリーゴ、マカベーア、クラリッセ、いろいろな角度から想像できると思う。 不思議な小説ではあるが、これが作家クラリッセの祈りであり、叫びであると思う。これに触れてみるのも一つの経験としておもしろいと思う

Posted by ブクログ

産まれてからずっと不幸な女性の物語。

訳者あとがきの中で「『物語を生きる自己』と『物語を語る自己』として常に見分けしなければならない『作者』の運命」について言及されていて、アイルランドの作家が言う「もし誰かを憐れむべきなのだとしたら、自分自身を二つに分けて書くことを選択した作者」という言葉にはハッとなった。

小説を読んでると時々、書き手の息苦しさ又は生き苦しさようなものが伝わってきて、気の毒に感じる時がある。この小説の読みにくさの理由はそれかもしれない。

Posted by ブクログ

『そしてあとは――あとは煙草に火を点けて家に帰るだけ。まったく、ぼくたちは死ぬということをやっと思い出した。でも――ぼくも! とりあえずいまはイチゴの季節だということは忘れずにいよう。そう。』

今年の翻訳大賞候補の一つということで読んでみた。図らずもここにもウクライナがついてまわる。1920年にロシア国内でのユダヤ人迫害を逃れて生後間もなくウクライナから亡命しブラジルに辿り着いた作家の、やや哲学的な一冊。

翻訳者のあとがきにもあるが、この物語が語られている主人公やその登場人物に起こる逸話が主題ではないことは読み始めて直ぐに気付く。一人称で語る登場人物が、一応物語の形式の中の主人公とおぼしき少女と明確な係わりを持っているかは判らない。その視点はむしろ物語を語る作家の視点であることは、意図的に放り込まれた一見物語とは無関係の文章からも明かだ。

『そう、でも忘れてならないのは、何を書くとしても、ぼくの基本の素材はことばであるということ。だからこの物語は、集まっては文章になる言葉で作られるし、そこから言葉や文章を超える秘密の意味も立ち上がってくるだろう』

更に読む進める内に「ぼく」という一人称の生物学的意味は重要ではないと思い始め、これは作家の物語を語る行為そのものについて思弁した文章なのだろう、ということに思い至る。物語るうちにさらけ出されてしまう自らの経験や思考。それらを感じたままに描写することと、飾り立てて脚色することの狭間で揺れる思いを、物語には登場することのない一人称の登場人物ロドリーゴ・S・Mという人物の仮面を付けて作家クラリッセ・リスペクトルが語っているのだ、と。そして当然のことながら、語られる物語の主人公であるマカベーア(その名は物語の前半では意図的に秘されている)が作家本人の分身的存在であることも、容易に察しがつくこと。

そう推察したところで気付くのは、だとしたらこの物語は死にゆく主人公が全く別の人物として自分自身の物語を語っている物語、という構図になるのだということ。そしてその構図はもう一つ外側に拡張され、本作を書き上げた後に病死したという作家自身も適用される。作家は、死にゆく主人公に擬えて自らの物語を、少なくとも象徴的な自分自身の人生の核となるものを、語り残して逝ったのだろう。語り終えた筈の語り手が残す最後の言葉の意味が、急に切ない響きで追いかけて来る。

Posted by ブクログ

迷宮に入り込んでゆく語り、と評されるように、物語と語る行為の両方が同時進行していく形が、混じり合って難解な一冊。

何回か読めば理解できるのかな?

Posted by ブクログ

歯痛を抱えた語り手がためらいがちに話しだすのは、コーラが好きなタイピストの女の子・マカベーアの物語。両親を亡くし叔母に育てられ、この世のすべては"他人のもの"だと思いながらも自分は当然のように"幸せ"なのだと信じて生きてきたマカベーアは、「わたしは誰」と問うことも「わたしはわたし」と言うこともない。マカベーアの人生と語り手の歯痛の行く末は。1977年に発表された、ブラジルの女性作家の遺作。

不思議な読みごこち。不幸な女の子がおり、不幸な恋があり、不幸な結末を迎える話と言ってしまうこともできるのだけど、語り口はアンチクライマックスでとても現代的。

この小説は〈作者〉のごく私的なお喋りからはじまる。彼はロドリーゴと名乗り、マカベーアの物語自体には登場しないが、彼女がどんな目に遭うのかは知っている特権的な立場だ。マカベーアが"不幸"に向かっていくと知りながら、「自分は書かなければならない」と嘯く。「物語を書くことより、犬の命が大事」などという一文を唐突に差し込んでおいて、物語のなかでは女の子が死に向かって突き進んでいく。

語り手はマカベーアに同情を寄せながら最後まで特権的な視線を手放さない。この語り口はマルケスの『エレンディラ』やブルトンの『ナジャ』を彷彿とさせる。語り手にロドリーゴという男性を召喚したのは、シュルレアリストたちが〈ミューズ〉を物語のなかに封じこめる手つきのパロディであるように思えてならない。

マカベーアという子が村田沙耶香の小説にでてきそうなキャラクターなのも魅力なのだが、その裏に貧困と無知の暴力性が隠れている。どんなに具合を悪くしても食べ物は吐かないと医者に言い張ったり、恋敵に「不細工なのって辛い?」と聞かれて悪気なく「あなたは?」と問い返したり、痛ましくもユーモラスなマカベーア。モラハラ彼氏とのデートDV描写もエゲツないのにコントみたいで笑えてしまう。〈星の時〉というのは「フィクションってのは究極、物語のなかで殺すために人格を生みだすことだよ」って意味な気もする。なんか『ティモレオン』も思いだしちゃったな。

Posted by ブクログ

メタフィクション。

ロドリーゴが自身の物語を語る手法。序盤こそ戸惑うが慣れてくるとその語り口の心地よさと語られる悲劇とのギャップにハマっていく。主人公マカベーアの愚鈍でありながらも清らかなさまが愛くるしい。

時代感ありの言語表現は織り込み済みで。