あらすじ

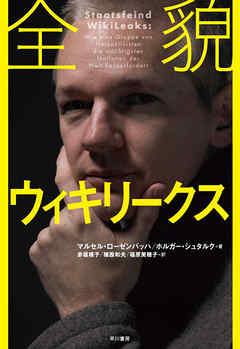

門外不出のイラク戦争日誌や外交公電など、各国政府のトップシークレットを次々と暴露する、前代未聞の内部告発組織「ウィキリークス」。以前からこの組織を取材し、創設者ジュリアン・アサンジの信頼を勝ち取ったのが本書の著者、ドイツ「シュピーゲル」誌のトップ記者である。密着取材を許され、ウィキリークスのメディア・パートナーとして活動を共にする2人。その過程で、彼らはこの組織の「偉業」だけでなく、謎に包まれたシステムの意外な脆さ、アサンジがひた隠す数々の「汚点」、そして現代ジャーナリズムが抱えるジレンマをも浮き彫りにしていく――。

いま世界でもっとも注目される組織のすべてに迫る、決定版ドキュメント。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

[リークスをリーク]アフガン及びイラク戦争に関する記録や米国の国務省の外交機密を公開して世界的な注目を集めたウィキリークス。創設者であるジュリアン・アサンジの足跡をたどりながら、公開がどのようにして行われたか、影響はどのように広がったか、そして今後ウィキリークスはどのような道を歩んで行くことになるのかについて思索を重ねた一冊です。著者は、いくつかの文書の公開時にパートナーとしてウィキリークスと協力した独『シュピーゲル』紙の記者であるマルセル・ローゼンバッハとホルガー・シュタルク。訳者は赤坂桃子、猪俣和夫、福原美穂子の3名。

著者が極めて近くでウィキリークスを見てきただけあり、知られざる内幕が事細かに描かれています。綺羅星の如く颯爽と現れた感のあるウィキリークスですが、発足当初から次第に活動の軸足が揺れ動いていった様子や、理念とは少し遠ざかる方向に寄り道をしたりする様子が見て取れます。アサンジ氏の良い意味でも悪い意味でも変人的(?)な側面もしっかりと描写されており、大変に読み応えのある作品でした。

秘密をなくしていくという使命とは裏腹に、ウィキリークス自身がその存在のために秘密を必要としていること、また、遠大な理想に向けての技術的及び時間的制約が莫大すぎて、1つ1つのステップが逆に理想からウィキリークスを遠ざけていることという2点がウィキリークスが抱える大きな問題点、ないしは矛盾点のように思います。筆者による今後のウィキリークスに関する論考も非常に説得力がありましたので、ジャーナリズムに携わる方にはその部分だけでもぜひオススメです。

〜ウィキリークスが問題にしているのは、情報の主権を握るのは誰なのかということだ。〜

次はアサンジ氏の手記に手を出してみようかな☆5つ

Posted by ブクログ

ウィキリークスの成り立ちとリーダーについて書いてある。ウィキリークスってこういうものか、というのと、世界にはたくさんのメディアが存在して動いているのだなと。私も読むのに時間がかかった。

Posted by ブクログ

イラク戦争における「コラテラル・マーダー」の衝撃的な映像から、アフガン戦争軍事日誌の公開、イラク戦争軍事日誌の公開、米外交公電文書の公開まで国家機密という概念自体にも大きな衝動を与えてきたウィキリークス。その創立者で主宰者であるジュリアン・アサンジ自身の生誕からの物語を中心として、その足跡を辿っている。

その物語は、"情報公開(リークス)"の話を軸として、情報提供者としての面が割れてしまったブラッドリー・マニングの話や、アサンジの強制わいせつ事件の話を絡めて進んでいく。情報公開プロジェクトに直接深く関わり、アサンジ氏にも近かったドイツ・シュピーゲル紙の記者がその経緯を綴っているため、臨場感が感じられる。

一連の情報公開において、既存マスメディアであるニューヨークタイムズ紙、ガーディアン紙、シュピーゲル紙などの大手ジャーナリズムとウィキリークスが互いにメリットを享受する形で深く手を組んで情報活用の最大化を図った事実は、その成功の鍵となった戦略として興味深い。

一方、その存在が既存のジャーナリズムの役割に与える影響について当事者である著者らも無自覚ではない。

「実際にウィキリークスは、マスメディアとのあいだで互いに影響を与え合うような、変化し続ける組織だ。つまり、ウィキリークスはジャーナリズムを変え、ジャーナリズムもウィキリークスを変えたのだ」(P.371)

ジャーナリズムの情報を取捨選択するゲートキーパーとしての機能は果たしたとはいえ、やはり特権の一部をはぎ取られた思いがあるのではないのか。上記の「ウィキリークス」を「インターネット」などと言い換えても成立しそうな言葉だ。

ウィキリークスの行動は、国家機密という公有情報の所有権というものについても考えさせることとなった。それは国家安全保障上の問題でもあるのだが、国家というものを所与のものとしないものにとっては意味をなさないのだろう。

---

ウィキリークスによって実際に何が行われたのかを知るのに非常に有用な書籍。またそれは知っておくべきことでもあるのだろう。テクノロジーの進化による必然的な流れのようにも見えるが、やはりそこには毀誉褒貶まみえる強烈な個性が存在することが分かる。

Posted by ブクログ

結局ウィキリークスは何をしたのか、落ち着いて考えるにはいい一冊と思います。著者がメディア側の人間なのでジャーナリズムのあり方についても考えさせてくれると思います。

しかしセキュリティを考えるとデジタルデータはやはり危ないですね。ボタンひとつでリークが可能だと、罪悪感、ばれたらヤバイという意識が希薄になるのでしょう。

Posted by ブクログ

アサンジがどういった人物なのかや、ウィキリークスのことが詳しくわかる本。洋書を日本語訳したものは直訳調で読みにくい場合が多いのだが、この本はとても読みやすかった。

Posted by ブクログ

時代の変革期の真っ只中に居る

久しく言われていた市民にパワーが与えられた気がする

この時代を退化させてはならないと感じる

ウィキリークスしかり、フェイスブックが引き金になった独裁政権の崩壊の流れ

しっかり時代を見続け正しいと思える方向にむかわないときほ行動が必要かも知れないと思う

Posted by ブクログ

ウィキリークスのメディアパートナーとして活動をともにするドイツ「シュピーゲル」誌のトップ記者によるドキュメント本。ジュリアン・アサンジの信頼を勝ち取り、密着取材を許可されて描かれた内容は、明らかに他のウィキリークス本と比べ距離感が近く、非常にダイナミックである。

◆本書の目次

弟一章:「国家の敵」ウィキリークス

第二章:ジュリアン・アサンジンとは誰か

第三章:ウィキリークス誕生

第四章:「コラテル・マーダー」ビデオの公開、マニング上等兵の背信

第五章:大手メディアとの協働、アフガン戦争記録のリーク

第六章:内部崩壊の危機、イラク戦争日誌四〇万件公開の衝撃

第七章:世界が震えたアメリカ外交公電流出

第八章:包囲されたウィキリークス

第九章:ウィキリークスの未来、世界の未来

マーク=ザッカ―バーグがFacebookを生み出したのと同じ2006年に開設されたウィキリークスは、評判経済におけるもう一人の主人公である。透明な社会を指向する彼らの行為は、その類まれな技術力で情報の共有を促進し、国家間のソーシャルグラフに大きな影響を与えてきた。

たびたび投げかけられる、ウィキリークスはジャーナリズムか、情報テロかという問いかけは、ジュリアン・アサンジという一人の男が放つ言動の二面性によるところが大きい。

◆情報テロ寄りの発言

・「大物たちのもくろみを台なしにするのが大好きなんだ。こんな面白い仕事はないよ。」

・「我々は人類の天空に新しい星を輝かそうとしています。」

・「ちょっとひと騒ぎおこそうじゃないか。」

・「僕はこの組織のハートであり魂なんだ。創設者でスポークスマンで、最初のプログラマーで主宰者で、出資者で、残り全部。君がそれを問題だというんなら、失せろ。」

・「CNNは恥を知れと言いたい、ラリー、あんたもだ!」

・「僕の結論は、国際メディアをとりまく状況がどれも悪く、ゆがんでいるから、メディアがないほうがましなくらいだ、ということだ。」

◆ジャーナリズム寄りの発言

・「ウィキリークスはすべての人の友と見られなければならない。なぜなら我々はすべてのに人の個人に、それまで存在しなかった道を発見できるように、我々の知識を提供しようとしているからだ。」

・「コンテンツはそれ自身が語るのであり、説明を必要としない。誰もが検討し分析できるように、開放しなければならない。勝利、自由、真実。」

・「おそらく正義の戦争とやらを始めるよりも、まったく参戦しないほうが、多くの人命を救えるだろう。」

・「戦争の悲惨さと日常化している残忍さへ強い光を当て、僕らの戦争を見る目を変えるだけでなく、現代のすべての戦争を見る目も変えるだろう。」

・「公表は透明性を高め、その透明性がよりより社会へとつながっていく。チェック機能がうまく働けばそれだけ腐敗が避けられ、民主主義は強固になる」

この二面性は数奇な生い立ちによって形成された彼自身の性格によるところも大きいが、意図的にそのように振舞っているようにも思える。つまり、彼は自分自身に色がつくのを恐れているのだ。自分を理解されたくないし、縛られたくもない。政治的にあらゆる傾向を持つ内部告発者に開かれている存在であるために、そして得体の知れなさで注目を引き、リークの影響をさらに大きくするために。

本書はジュリアン・アサンジの、こんな台詞で幕を閉じる。「組織としてのウィキリークスは、非常に安定している。僕たちはそれほど簡単には排除されないよ。でも、ぼく自身自分から仲間はずれになりたがる性格なんだ。これが僕たちの最大の問題だよ」。情報の機密を公開することで、世の中を動かしてきたウィキリークス。その影響で彼らの存在自体も脚光を浴びていくことは、ウィキリークス内部の情報もリークされつつあることを意味する。そしてそれは、ジュリアン・アサンジのさらなる変節を生み出していくだろう。ある意味我々は、勝者なき時代の中へと、突入しているのではないだろうか。

Posted by ブクログ

ガーディアン紙の編集者によって書かれた類書と重複する部分も多いですが、内容はこちらの方が詳しいです

著者はOSSやハッカー文化にも通じてるようで、技術的な部分にも参考にすべき部分は多いと思われます。訳者の知識量に若干問題があるようですが

マニング氏が社会的に抹殺されて、スノーデン氏さえもアメリカ政府に同じ目にあわされようとしている今、持ち帰るべき内容は多いと思われます

Posted by ブクログ

Webから生まれる新しい価値であり、即座に価値判断することに難しさのあるウィキリークス。これまでの社会にとっては異物だから排除のバイアスがかかる。その構図を俯瞰しながら、自分自身の判断基準になり得る良著です。特にこの緊急時に体面ばかりを重んじて事態を悪化の一方向へしか導けない政府をもつ僕らに示唆は深いと思います。

Posted by ブクログ

ウィキリークスと運営責任者のアサンジについて書かれた本。書いた人はドイツの新聞社(出版社?)の人で、ウィキリークスが大きな記事を出すにあたって、メディアとして協力した人だ。

ウィキリークスについては、賛否両論あるのはわかるけど、最も不思議だと思ったのは、メディアの人たちが、ウィキリークスがものごとを暴露するのには限度があるべきだ、自分たちは、報道のプロだから限度がわかるけど、ウィキリークスは素人だから、やってはいけないのだ、的な言論がでたことだ。おりしも、ノーベル平和賞を中国の劉暁波氏が受賞し、中国の言論の自由がないことを西欧諸国は疑問視したというのに、それはだめで、ウィキリークスを規制するのはOKというのが、よくわからない。

まあ、自前のサーバや決済手段をもたなければ、いつサービスが止められてもおかしくないよというのは大変よくわかったので、国内クラウドサービス推進にとっては、ウィキリークスはよい事例だったのだろう。

本書では、そのあたりの線引きが難しいことを誠実に書いている。例えば、対外的に秘密になっているユダヤ人団体があったとして、その名簿は掲載してもよいのか、極右団体の名簿はどうなのか、たわいもない女子大生の秘密の入会儀式の内容はどうなのか。結論はだせないだろう。報道は従来のように権威的に自分たちのルールを自分たちで決め続ける限りは、ウィキリークスのように、その報道に飽き足らない人たちがでてくるのは避けられないだろう。

そういう点では、当局はウィキリークスを温存すべきだったと思う。正体がある程度わかっている存在の方がコントロールしやすい。インターネットは分散してしまうと、誰なのか、何なのかがわからなくなってしまう。アサンジとウィキリークスという正体のつかめるものを残して、適当に情報を出すことで操ったり、交渉したりしている方がよかっただろう。

Posted by ブクログ

「近代国家にとっては、秘密を守ることが本質的な部分である」

ウィキリークスの内側、そして本当の実態を知ることができる本である。日本のメディアで報道され、議論された部分はウィキリークスのなした結果に対してにすぎない物が多かったが、これを読むことによりどういう人間たちがどういう意図をもってウィキリークスを成し遂げたのか、という本質的な部分に多く言及している。

私としては当初、ウィキリークスはネットの自由という感覚から生まれたハッカーの楽しみ的なものなのかと、浅い読みしていたが、実際はそういった部分もありながらもウィキリークス創始者のアサンジ氏の強い政治意識が反映されているものでもあり、驚いた。

ネットが政治に及ぼす力はこれからますます肥大化していくのではないだろうか。

Posted by ブクログ

トレンド。話のタネに読んでみた。アサンジ氏に対してメディアや政府が過剰に反応している状況にのまれないように、促してくれてる様な本。スパイとか好き。

Posted by ブクログ

長い長い。でも、ウィキリークスについて自分は外側しか知らなかったので、興味深く読むことができた。

書き手が感情的にならないところも読みやすかった。

また、スノーデンの本を読んだばかりであり、つながることも多く、大国が批判されたときにどういう手を打ってくるか、何に気をつけてメディアからの報道を見なければいけないのかを学ぶことができた。

Posted by ブクログ

Wikileaksと組んだメディアの一つシュピーゲルの記者によるWikiLeaksノンフィクション。ガーディアン紙に比べると公電公開に至るまでの苦労話などよりも、Wikileaksにまつわる社会状況に主眼が置かれている。

内容は興味深いが…なぜか読み進めるのに時間がかかった

Posted by ブクログ

たくさん出ているウィキリークス関連本のなかの一冊。この本はアサンジ逮捕までの流れを時系列で捉えているので、全体を見通すには適した一冊だといえよう。一時盛り上がりを見せたアメリカに関わる機密文書、外交文書や、日本においても漁船衝突など、これまでとは考えられなかった形でのジャーナリズムというものが生まれ始めている。確かに信憑性という点では、まだまだ新聞やテレビに劣るのかもしれないが、はっきり言ってそれらでさえも真実を伝えているのかはうかがわしい。であるならば、いかに信憑性のあるものを脚色なく伝えるのかが大事になってくる。その役割を担っていたのが、ここに登場するウィキリークスである。ネットが登場したことで、これまで人の目に触れてこなかったものやことが、クリックひとつで簡単に人の目に触れる時代になった。今の世界では、従来の価値観がすぐに時代遅れの産物に成り下がってしまい、すぐに新しい価値観に取って代わられる。アサンジが投げかけたジャーナリズムの在り方も、数年後には当たり前になっているのやもしれない。そして、また新たなジャーナリズムがこの世界のどこかで芽吹きだすのである。

Posted by ブクログ

暴露のプラットフォームと呼ばれるウィキリークス。その成り立ちからメディアとの恊働関係、運営体制を交えつつ、ジュリアン・アサンジの性格、行動などをドイツ人らしい丁寧な記述で解説していく。

ウィキリークスは情報の媒介者ではあるが、情報にどこまで手を加えるか、メディアとどのような付き合い方をするのか、といった点については、まだまだ変化していくだろうし、それによって、評価もまた変わっていくだろう。

本書にも出てくるが、こうした活動を守る動きを「ネット中立性」という言葉で語るのは「違う」だろう。逆にいうと、「ネット中立性」とか「インターネットの自由」というものが何を意味するのかについて、各人が異なるイメージを持ち始めていると感じる。丁寧な議論が必要だろう。

Posted by ブクログ

ウィキリークスの戦いは、インターネットと言論の自由の弾圧をめぐる争いである。知的所有権と、大きな者・富める者 対 小さな者・共感できる者の構図であり、アメリカの強権政治や中東の圧政、その他の不正に私腹をこやす者に対する反逆だ。

しかし、民主主義の観点からだと、その存在は虐げられてきた、小さな人達を団結させ(個人のネットワークを促進)、開放する力がある。

ウィキリークスの今後に注目したい。