無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

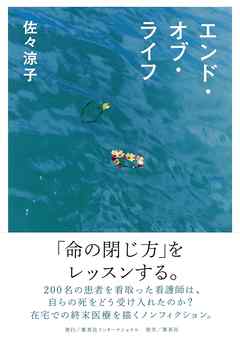

「命の閉じ方」をレッスンする。ベストセラー『エンジェルフライト』『紙つなげ!』に続く、著者のライフワーク三部作の最終章。200名の患者を看取ってきた友人の看護師が癌に罹患。「看取りのプロフェッショナル」である友人の、死への向き合い方は意外なものだった。最期の日々を共に過ごすことで見えてきた「理想の死の迎え方」とは。著者が在宅医療の取材に取り組むきっかけとなった自身の母の病気と、それを献身的に看病する父の話を交え、7年間にわたる在宅での終末医療の現場を活写する。読むものに、自身や家族の終末期のあり方を考えさせてくれるノンフィクション。

...続きを読む※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。