無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

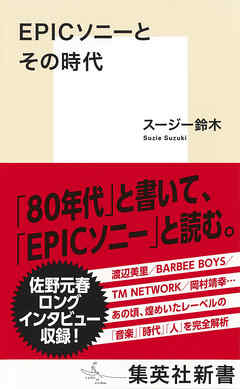

「80年代」と書いて、「EPICソニー」と読む――。先進的な音楽性により80年代の音楽シーンを席捲したレコード会社「EPICソニー」。レーベルの個性が見えにくい日本の音楽業界の中で、なぜEPICだけがひと際異彩を放つレーベルとして君臨できたのか? そして、なぜその煌めきは失われていったのか? 佐野元春《SOMEDAY》、渡辺美里《My Revolution》、ドリカム《うれしはずかし朝帰り》など名曲の数々を分析する中でレーベルの特異性はもちろん、当時の音楽シーンや「80年代」の時代性が浮かび上がっていく。佐野元春ロングインタビュー収録。

...続きを読む※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。