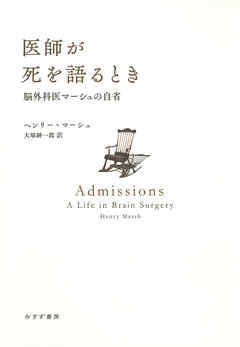

あらすじ

「安楽死が認可されていない場合に私たちが迫られる選択は、すぐに悲惨な死を迎えるか、数カ月以上先延ばしにして、後日悲惨な死を迎えるかのどちらかということになる。驚くには値しないが、私たちのほとんどは後者を選択し、どれほど不快なものであっても治療を受ける」イギリスを代表する脳神経外科医マーシュは、国民保健サービス(NHS)によって様変わりした医療現場に辟易し、勤めていた病院を去った。旧知の外科医たちを頼り、行きついた海外の医療現場――貧困が色濃く影を落とす国々の脳神経外科手術の現場でも、老外科医は数々の救われない命を目の当たりにする。私たちにとって「よき死」とはいったい何なのだろうか? それは私たちに可能なのだろうか? そして、私たちの社会はそれを可能にしているのだろうか? マーシュは実感を込めてラ・ロシュフコーの言葉を引く――「私たちは太陽も死も、直視することができない」。該博な知識から生命と人生の意味を問い、患者たちの死、そしてやがてくる自らの死に想いをめぐらせる自伝的ノンフィクション。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

イギリスで大英帝国勲章をもらうような著名なお医者様が「死」について語っているもの。死は不可避、これは分かっている。ただ、人生最後の数日〜数週間を、少ない人数の人々が、病院で、チューブに繋がり、尊厳も本人の意思もなく「生かされている」。その結果、本人も家族も苦しい時間を過ごし、やがて死にいたる。死が不可避である以上、延命措置で得られるメリットと、そのせいで避けられない苦痛などのデメリットを測り、メリットが大きければ延命すべきだが、そうでなければ意味がないのではないか。このような考え方は、著者の担当が脳神経外科であり、手術によって命は長らえても失明や障害が残ることが多いということも一因だろうから、主張をそのまま受け入れるには抵抗がある。とはいえ、ロジカルな反論はできない。受け入れ難いが、受け入れることになるんだろうなあ。また、医療政策や病院の経営にも言及されているが、人命は地球より重いとか言いながら、法律や政治はそうなっていないことを痛感する。「死すべき定め」以来の衝撃の一冊。

Posted by ブクログ

医者は大抵、心のなかに患者の墓標をいくつか立てているものだ

この本は、年老いた一人の医者がその一つひとつの墓標を振り返るような自叙伝で、最後に述べられている『良き死』は、いずれ死ぬ僕らにとって道標のようだった

Posted by ブクログ

両親を看取り、また自分自身、これまで生きてきた人生より、これから生きられるであろう人生が短いことが確実になったころから、医学・医療関係の本を少しずつ読むようになった。

本書の著者は、イギリスの著名な脳神経外科医だそうだ。手術室の息詰まるような描写、患者やその家族との苦しいやり取り、専門医としてのプライドの一方、判断ミスその他の過ちから患者を死に至らしめ、あるいは重大な後遺症を与えてしまった悔恨も率直に述べつつ、自らの半生を振り返っていく。

また、どんどん官僚主義的になっていくイギリスの医療改革に対する著者の失望が率直に語られるほか、関係のあった医師への支援として訪れたネパールやウクライナにおける厳しい医療環境などについても、その実体験を通して深い考察がされている。

それらに加えて本書では、人生の終わりに近づきつつある著者の〈死〉への向き合い方、対し方が、全編にわたり色濃く映し出されている。

特に安楽死に関する著者の考え方については、人により異論もあるだろう。自分にしても判断力もあり死が差し迫っているとは感じていない時期と、周りからはどうしようもないと思われてしまう状態を想定した時とでは考えが変わるような気がする。本書を読みながら、色々な想いが湧き起こってきた。