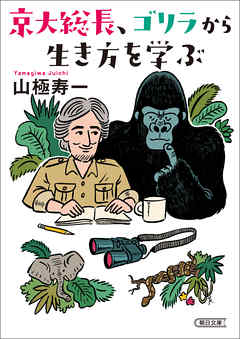

あらすじ

世界的なゴリラ研究者であり、京都大学総長によるグローバル時代を生き抜くための発想術。「精神的な孤独が、自信につながる」「他人の目が〈自分〉をつくる」「他人の時間を生きてみる」など。学生、新社会人必読の一冊。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

単行本でも読み終わったものを

今一度読んでみたい、

と思っていたものが文庫本になるのは

嬉しいことの一つです

読みながら

ああ この部分はしっかり残っているぞ

おっ こんなことも書かれてあったんだ

そのいずれもが 楽しい

むろん 著者の山極寿一さんの懐の深さが

そうさせてくれるのですが

日本の知性の代表的なお一人

再読、再々読を楽しくさせてくださる

山極寿一さんです

Posted by ブクログ

サルとゴリラと人間の共通性と違いみたいな。ゴリラの生態調査のためアフリカでフィールドワークを行った著者の泥臭い人心掌握術。やっぱりご飯を一緒に食べるというのは関係をつくる上でとても大事なことなんだな。食べ物を分け合うのはゴリラなどの類人猿と人間だけみたいな話がとても面白い。調査のために協力してもらうアフリカ現地の人との関係の築き方、様々なエピソードも興味深い。

Posted by ブクログ

ゴリラの生態系を調べる自身のフィールドワークに基づく、人間関係論、異文化交流論でとても参考になった。食べ物を分けあってるのは、類人猿しかなく、人間は争いのもとになる料理をテーブルの真ん中に置いて、一人で食べれば数分で済む食事を、何人もで食べるということをして、他者と時間と食べ物を共有している。相手におもろいと思ってもらうこと、問題があっても、必ず解決策はあることなども訴えている。

Posted by ブクログ

京都大学の学生時代にゴリラの研究をすることになり、1人で外国に行って現地の民族と交流をしながらゴリラへの研究にたどり着くまで既に大変だったと言う。闇市でどうしても1人で歩かなければならないかったときにはその場で話しかけてきた一番悪そうなやつに一緒に歩いてもらって、身を守り、人を雇うにはお金を持っている感じを出さなければいけないが、身ぐるみ剥がされないためには、こいつは殺すには惜しいと思わせなければならないと言うのをなかなかさらっと言っていた。ときには、現地の民族のプライドを刺激して、ゴリラの研究に同行させる。最初は誰に対しても拒絶せず、悪い奴であろうと受け入れて、騙されたとしても、かえってこいつは良いやつだと思われることで良い人にも寄ってきてもらえるようになると。だが、キャンプで就寝前に騒いでた奴には毅然とした態度で接するなど、舐められないように言う時はいう。

Posted by ブクログ

過去は美化することも、灰色にすることもできない。誤魔化しのきかない自分というものに誇りを持って相手に接しないと、対等な話はできない。

個の活動が増えた現代において、他者と生きてゆくための視点の持ち方に気付かされた。

Posted by ブクログ

学術会議前会長は、ゴリラの研究者だった。人付け・ゴリラと同じ行動をして、仲間と認めてもらい観察する。現地の人と仲良くなり、森を案内してもらう。同じゴリラの研究者のダイアン・フォッシーさんとの出会い、食事を共にする意義、ニホンザルとゴリラの違い、など興味深かった。

Posted by ブクログ

動物のルール、地域のルール、学校のルール。

違いは色々あるけど、善悪を評価せず

他者を知ろうと努力すること。

人ならではの特性を活かす。

リアルな体験。

人ならではの苦しさもあるけど、

人だからできる楽しさもある。

四の五の言わずに、飛び込んでみよ。

Posted by ブクログ

アフリカでのゴリラ調査のフィールドワークを通して、対人関係の工夫を学ぶことができた。まず相手の文化や考えを理解することが、うまくやっていくために重要だった。

味方をつくること=敵をつくること というのは新しい観点だった。

ゴリラの生態も含めて、学ぶことが多い本だった。

Posted by ブクログ

とにかくしなやかな柔らかさの持ち主の方だなぁと、安心して読むことができた。「人間は『共に生きる』という感覚なしには、幸福感が得られない動物」という一言に尽きるのだろうか。

このコロナ禍で、オンライン化がすすめられている。もちろん、全てを否定するつもりはないけれど、何はオンラインでもよくて(むしろオンラインのほうがよくて)、何はオンラインにしないほうがいいのかをよくよく考えながら、この現実を「おもしろく」向きあっていきたい。

討論、ディベートのように対決するのではなく、対話を通して、自分の意見ももちろん主張するけれど、相手の言うこともじっくり聞けるようになること、そして、どちらともに何かを創りあげていくための共同作業をやっているのだという意識を持っておくことが、実りある時間となる。

サルとゴリラの違いも面白いと思ったし、フィールドワークや現地の人と関わりの中から紡がれるエピソードがまた面白い。こういうことを大切にできる人、社会でありたい。

Posted by ブクログ

◯山極先生の特異な体験を踏まえて、社会の生き方や人との付き合い方などを記したエッセイ。山極先生のことを知るにあたっても、気軽にさくっと読める一冊。

◯類人猿と比較して人間を分析するしては変わらず面白いが、この本で一番のポイントは、時間の使い方である。人と一緒に食事を取ること、付き合うこと、人のために時間を費やすことである。

◯これは、アフリカ人との付き合いの中で実感したとあるが、日本でも昔は同様であった。個人主義の行き着くところは、これまでは経済的発展であっても、それも行き詰まった感もある。個人主義という孤独は人をむしばみ、隣に住んでいる人が何をしているかも分からないような現代社会を作り出した。

ミヒャエル・エンデのモモを彷彿とさせる考えである。自然の中で生きている人々、もしくは自然そのものを相手にしてきた人の語ることだと、また説得力がある。

◯ただ、ここまで社会がきて、今さらかつての生き方に戻るというのも何か違う。それこそ、人類は多様な社会を構築することができるのであれば、孤独を埋める社会だって作れるのではないだろうか。それこそ長い時間をかけてでも。

◯ちなみにこの本もあまりゴリラ感はない。

Posted by ブクログ

ふむふむと読んでいたのに、途中からお酒が飲めないと駄目なんだなあ…な感想になりそうだった。

「相手への過剰な信頼は相手を悪者にする危険性をつくり出してしまう」

身近な人に対して無意識に行いそう。気に止めたい。

Posted by ブクログ

・学びの今回は対話にある

- 相手の立場で考える

- 状況に応じて結論を出す

- 自分で決定する

・解決には時間が必要

・There is no problem. There is a solution.

Posted by ブクログ

友人に誘ってもらい始めた読書会の第一回選書。

話す中で見えてくることがあって、この感じは中学生ぶりくらいで新鮮だったなあ。アウトプットとして、2本のコラムを書きました。(以下概要)

「関西人の対話術」

ボケはツッコミを要求し良いツッコミはボケを生かす。ということで関西人(デカめの主語)は会話を対話に昇華する、対話のうまみを誰よりも知っているのではないか。

「ごはんに夢中な君に夢中な僕に夢中な君」

類人猿と人を分けたのは対面行為と食事。どちらもシェアだけれど、誰とでも至近距離で対面するゴリラと異なり、人間は家族か恋人など限られた間柄でのみ。そこで、食事(や広い意味ではその他会話のネタも)を介して対面の状況を作り出す。食事はカジュアルからフォーマルまで汎用性の高いコミュニケーションツールだけど、話に夢中で食事がままならないより、同じ食事に夢中になった方がもしかしてビジネスもデートもうまくいく、かもしれない。おいしく食べる君が好き、だ。

次回はメンバーも増えるのでたのしみ!

Posted by ブクログ

誰かに動いてもらったり、周囲に理解者を増やしていくことがいかに大事か

相手の立場やメンツを大事にしながらも、迎合するわけではなく適切な距離感も保つ

味方を作ることは、敵を作ることにもなる

ある程度は騙されても仕方ない…度胸も大事

未開の地で成果を出そうとする人には参考になる

ゴリラの情報多め

持

Posted by ブクログ

動物との比較で、ごくありふれた「家族で食事をするということ」の特異さや今まで意識してなかった視点が知れて面白い。

研究者の著書を読むといつも未知の世界に感心させられるし面白い。読後感も良い。そして必ず研究対象である動物に会いたくなってしまう

Posted by ブクログ

アートの起源は何かに憑依して、その心になって世界を見つめ直すことだと私は思います。つまり「垣根を越えた」感覚は、アートの発想に繋がるのではないでしょうか 泰然自若 人事不省じんじふせい こうしたネゴシエーションの能力は「食卓の戦争」の機会を与えられなければ開花しません ただ遮二無二やるだけではダメで 諦めたくないものは様々ありますが、あるものを諦めたとしても次に向かうところは違う自分の可能性を引き出せる場所かもしれないし、それもいいんじゃない?と思えるかどうか。いつまで経っても人間は、色々な可能性を持っていられる。それが人間です。人間って、そういうものだと私は思っています。 それはそもそも人間が「幻想」を持つ動物だからだと思います。遠い未来を見てしまう。夢見てしまう。 人間だけが未来への希望を持ち、未来への価値観に懸けて結果が出るまで時間を使うことができるのです。 小田実の『何でも見てやろう』や寺山修司の『書を捨てよ、町へ出よう』が人気を博し