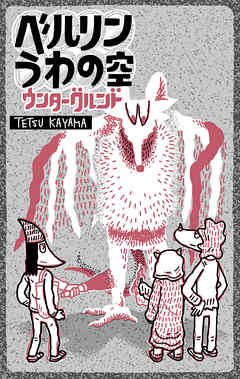

あらすじ

ドイツの首都・ベルリンでの僕の生活は、食事をし、街に出て、友人と声を交わし、家に帰って漫画を描く。とりたてて何てことのない毎日だった。そんなある日、ベルリンの街に点在するシールのパズルに出会ってから、少しだけ、僕のまわりで何かが動き始めた……。『ベルリンうわの空』に続く、僕の「生活と冒険の書」第2幕、スタート!

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ささやかだけれどやさしい日常。ほんのりふしぎなタッチで描く自由気ままなドイツ移住記。ベルリンってとてもよさそうなところだな。自分の生き方や社会でのあり方。考えさせられる。不思議にキャラクター化した登場人物も心地よし。

Posted by ブクログ

「とりあえずまずやってみてその後少しずつ調整していく」のがベルリン。人が皆主体的に生きてるからこそ、他の人の存在を尊重する寛容さが心地よい街。

Posted by ブクログ

筆者とその周りの友達で清潔スペースを作って、困っている人を助けようとする行動力が凄いと感じた。自分たちで出来る事は限られてるかもしれないけど、世のため人のためを思って活動する姿はかっこいい。

Posted by ブクログ

夢見心地のふわっとした滞在記じゃなくて

地元でできた友人たちと、まさかの無料のシャワー・コインランドリースペースを開設。

それも、気まぐれにやってるように見えて、わりと現実的に社会福祉に貢献したいという信念に基づいている。

サラが引用していた「ある社会の中で、最も弱い立場に置かれた人たちがどれだけ幸せになれるかってことこそが、その社会の強さだ」というフィンランド首相の言葉がうわ滑りすることなく、

それを、各自の無理のない範囲で、シャワースペースという形で実践しているから、すごく好感が持てる。

メンバーが共感性、思いやり、提案力、実行力に長けていて、やりとりを見ているだけで不思議とポジティブな気持ちになってくる。

それにしても、水道光熱費はどこから捻出してるんだろう?

Posted by ブクログ

両方続けて読んで、香山哲さんのコラム読めて良かった!

思い描いていたベルリンとちょっと違うところもあった。わりと道とか汚いんやなーとかそういう驚きはあった。ドイツってきちんとしてそうなイメージだったから。でも街自体が基本的にやさしい。香山さんのまわりのひとたちはみんな何かしら苦労してたりするけど、ささえあったりが自然でやさしい世界やねんなー羨ましいなーと思う。ベルリン行ってみたいな。ドイツ語って難しそうだけど。全く知らないから。でも観光してみたい。確認したい。

Posted by ブクログ

友人・知人とそれ以外の人という0か1じゃなくて、同じ地域に住んでる見ず知らずの人への0.1とか0.2の優しさがみんなに居心地の良さを生むというベルリンの街の考え方がいい。SNSで繋がってる人というのは0.3とか0.4くらいな感じかな。

Posted by ブクログ

"きれいなほうが堂々とできるとか、

姿勢をよくしてたほうがいいとか、

そりゃそうだろって感じなんだよね

わかってても

こうなっちゃう状態だから

こうなっちゃってるわけで"(p.102)

"ゆとりとか「大切に思われてるな」って感じたりするの、健康と同じように大事だよ"(p.142)

ベルリンの懐の深さ

このシリーズの第2巻です。ここでは、著者が親しい人たちと行っている社会活動が紹介されています。外国人で、そういった経験がないグループの計画でも採用してくれるベルリンの懐の深さは「良いなぁ」と感じました。また、ベルリンでも職場のいじめが原因でホームレスになったり、その境遇からなかなか抜け出せない人たちがいること等、ネガティブなこともきちんと書かれていて良いです。

Posted by ブクログ

一作目より、社会を良くするための、より具体的な提案が多く含まれていて、日本に住みながら、どうにかこうしたことを実現できないものか、と、思いながら読んだ。

たくさんの人に読まれて同じ思いの人が少しずつでも増えていくことを祈る!

Posted by ブクログ

新しい価値観や感覚に出会えて、勉強になった。

以前ドイツのお隣さんチェコに留学してたので、あーそんなことあったな、そんなもの見かけたなって思い出すきっかけになった。

貧困などの社会課題への向き合い方について、様々な素敵な考え方が発見出来て、これからの自分のスタンスに生かせそう。

著者とその友人たちの優しい考え方見習いたい。

Posted by ブクログ

ベルリン地下の公共スペースにシャワーとランドリーを置くことを始めたという話。登場人物のキャラクターが独特で、非現実的な世界の話なのかと錯覚するような不思議な気持ちになる。ベルリンの「あげますボックス」も日本にいるとなかなか見ない光景だけに興味深かった。

Posted by ブクログ

前作はベルリン暮らしの楽しさ、面白さが伝わってきたが、こちらはもっと込み入った内容なので、はじめは読みにくいような気がしたが、読んでいくうちに、香山さんがベルリンという街に根を張って、お客さんじゃなくて住む人になったからだな、と思った。無料でシャワーと洗濯ができるスペースを仲間と作ってホームレスの支援を始めることにページが割かれている。

ベルリンにだって問題はたくさんあるんだろうけど、この本を読むと、日本よりずっと「自分と違う人」に寛容である。同じ場所で生きる者同士、許せることは許し、助け合えることは助け合おうというのが普通になっている。日本は日本人も政府も、他者に厳しく、違いを許さない。ベルリンに比べると、本当に心が荒む。生活と言葉さえ何とかなるなら明日にでも引っ越したい。

この本の中の言葉、日本の「普通の人」や政治家にも読んで欲しい。

あと、フィンランドの首相サンナ・マリンさんの言葉が書かれているが、「ある社会の中で、最も弱い立場に置かれた人たちがどれだけ幸せになれるかってことこそが、その社会の強みだ」(P109)って、本当にそうだと思う。

自分へのケアが充実していて、「日々こうありたい」と思える自分の姿で堂々と暮らすことができていれば、困っている人の生活の充実も自然と願えるような気がする。逆に、栄養や睡眠が不足していたり、理不尽や圧の強い環境で不服に生きていると、他人に対しても「自分だってつらいんだからできるだけ我慢しろ」というような気持ちになるかもしれない。(P80)

「この世界に起きるべきではないこと」が、もし起きれば、誰が被害者でも人間全員にとっての問題だと思う。

自分は自分として生まれ育ち、自分の主観しか持っていない。

世の中にある苦しみや痛みのほとんどを、自分は感じることができない。

だけど、それが生じる仕組みや、当事者の人生への影響を知ることはできる。

「自分以外」への理解や想像をやっていく時間的・精神的余裕は多くはないけど、それぞれの人が限られた余裕を使って、理解や想像の範囲をすこしずつでも広げることによって分断や切り捨て、疎外などをましにできるかもしれない。(P161-163)

人間の中には他人同士で助け合わずに各自でなんとかすべきだって考えもあるけど‥‥切り捨てられる人を減らそうとする社会に住んでいたい。(P181)

人は誰でも運によって様々な生まれ育ちを背負うが、自然の摂理として「わりと標準」「まあまあ」な人が多い。偏差値で言うと例えば35~65に収まるのが全体の85%、35以下と65以上の人は7%ずつしかいない、みたいなイメージだ。だから85%の人が「運も人生。受け入れて努力するしかない」と自分たちの感覚だけで社会全体の雰囲気を決めてしまうと、7%の人が追い詰められる。(P186)

Posted by ブクログ

前巻同様非常に面白かった。面白かったんだけど、今生きてる日本がひどく窮屈で、辛い気持ちになった。

私の住んでる高円寺には「青空文庫」って交換書棚的なもんがあって、それが街の誇りでもあるんだけど、ベルリンではそれは普通。そう読める。高円寺は日本で一番ベルリンに近いと思うが、それでも市場主義にすり潰されてるんだなぁと再認識させられた。

「ご自由にお持ちください」は店の都落ちに伴う文化なので、その意味でも辛い。ぼくは欠けたのを継いだ茶碗とかが好きなので、そういうのがあったら貰って帰るえる。

「こんなに手のかかったこんなに上質なげーじゅつに、こんなに安く触れられることに感動した」地震ちょい前までは、東京でもたくさんあったけど、なんかここ5年くらいで壊滅的に減った気がする。

戦前戦後80年くらい似たような歴史をたどって、どうしてこんなところに差があるのか。強いていうと、ソ連崩壊以降、アメリカの軛からどれだけ離れられたかが大きいきがする。あのころは「このままアメリカについてっていいの?」って話しもあったけど、今は「このままトランプについていっていいの?」とすら言わなくなった気が。

この本は、実はある種の教科書なので、逆に専攻シてる人にしか理解できないんじゃないかと、さらにドンヨリと。