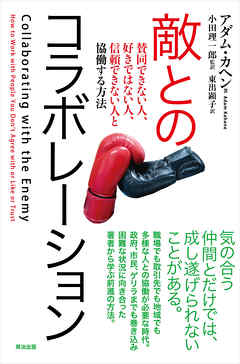

あらすじ

気の合う仲間とだけでは、成し遂げられないことがある。

職場でも取引先でも地域でも多様な人との協働が必要な時代。

政府、市民、ゲリラまでも巻き込み困難な状況に向き合った著者から学ぶ前進の方法。

「対話は必ずしも最善の選択肢ではない」

世界50カ国以上で企業の役員、政治家、軍人、ゲリラ、市民リーダー、コミュニティ活動家、国連職員など多岐に渡る人々と対話をかさねてきた、世界的ファシリテーターが直面した従来型の対話の限界。

彼が試行錯誤のすえに編み出した新しいコラボレーションとは。

・部署間や取引先との協働を進めたいと願う企業の担当者、マネジャー、経営者

・新製品・サービス開発、新規事業、イノベーションなどを担う担当者

・組織内外にネットワークを広げ、連携を図る人

・対話ファシリテーターや組織開発・コミュニティ開発のファシリテーターなど

職場から、社会変革、家庭まで、意見の合わない人と協働して成し遂げなくてはならないことのある、すべての人へ。

相手と「合意」はできなくても、異なる正義を抱えたままでも、共に前に進む方法。

SNSを開けば自分と同じ意見が流れ、住む場所や働く相手も、自由に選びやすくなった現代。

仲間を見つけやすくなった反面、自分とは異なる人を「敵」にするのも容易になっている状況だからこそ、意義深い1冊。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

「賛同できない人、好きではない人、信頼できない人と一緒にものごとを成し遂げる必要が出てきたら・・・?」

社会に出ると上記のようなシチュエーションに入ることは多いです。むしろ、それが当然の状況であるとも言えます。

コミュニケーション方法として、著者が開発、推奨している「ストレッチ・コミュニケーション」の紹介、実践のススメであり、主に以下のことが述べられています。

1.相手との関わりを維持しつつも、自己実現のために必要なことは断固として主張する。この二つを同時にではなく交互に使う必要がある。

2.まずはやってみる。相手との対話の際は、新しい可能性を浮上させるダイアログやプレゼンシングを用いることが求められる。

3.他者を変えるのではなく、自分が変わろうとすることが求められる。

翻訳書特有の読みにくさはあるものの、全体としてピラミッド構造となっており、論旨は明確です。

さらに、従来型コラボレーションとの違いや著者自身の体験とも相まって、説得力を持たせた内容になっています。

特に、きちんと相手と関わりつつ主張する、といった点は中々難しい点ではあるものの、大事なことではあります。それを推し進めると、アサーティブコミュニケーションと呼ばれる考え方となるのでしょう。

私自身もコミュニケーションの方法に悩んでいたときに、タイトルに惹かれてしまいました。

来年からのコミュニケーションに役立てたいと思います。

Posted by ブクログ

独特の文章構成になっていて抵抗感がややありましたが、書いてある内容は興味深く、執筆者の悩みの軌跡というか紆余曲折が描かれている。ストレッチコラボレーション自体は実技としては難しそうだが、概念やねらいはとても参考になる。

Posted by ブクログ

黒人政権移行の難題を抱えた南アフリカのマンデラ大統領や暴力に揺れるコロンビアのサントス大統領が、のちにノーベル平和賞を受賞するに至る国家作りを支える基礎を支えた著者アダム・カヘンの本。

超難題の解決に助力してきた中で、一貫して対話の重要性を語ってきた著者が

「対話が最善の選択肢ではない」

とさらに踏み込んだ内容になっている。

「ストレッチコラボレーション」と題する、ただのコラボレーションではなく、お互いが柔軟に形を変えながら行うコラボレーション。

どうやってこのストレッチを生み出すかが重要で、要点は3段階あり本文中から引用。

“第一のストレッチ 、対立とつながりの受容では 、力と愛という補完し合う衝動を 、どちらか一方だけ選ぶのではなく 、両方とも使わなければならない 。力は 、自己実現の衝動であり 、断固として主張することで表現される 。愛は 、再統合の衝動であり 、相手と関わることで表現される 。この二つの衝動を同時にではなく交互に使う必要がある 。

第二のストレッチ 、進むべき道の実験では 、現状を強化するダウンロ ーディングやディベ ートに偏るのではなく 、新しい可能性を浮上させる対話 (ダイアログ )とプレゼンシングを用いることが求められる 。つまり 、話すこと 、聞くこと 、特に聞くことを狭めずにオ ープンにしておくということだ 。

第三のストレッチ 、ゲ ームに足を踏み入れるでは 、傍観したまま 、他者を変えようとしかしないのではなく 、活動に飛び込み 、自分が変わろうとすることが求められる 。”

個人的にこの第二のストレッチが目から鱗で、個人の立場と全体の立場だけを意識するだけでは不十分で、「自分の」常識外の内容も受け入れるような、もう一歩心をオープンにしたコミュニケーションが必要なのだそうだ。

全体にとっても、個人にとっても、ついつい自分なりの正解にこだわってしまいがちになるが、相手の意見も正しいのではないかと思うことが大切。

そして、それだけではなく、ある課題に対して議論しているとき、その課題に関心あるのはもしかしたら自分だけかもしれない。そもそも、課題設定自体が人によってバラバラである可能性を忘れてはいけないということなのだろう。

そういう意味では、課題ありきの会話だけでなく、その周辺の思考を探る会話、つまり雑談がとてつもなく重要なのだろう。

言葉で言うのは簡単だか、実践するのはかなり難しい。

それでも意識し続ければいつかはできるようになると信じて頑張っていきたい。

Posted by ブクログ

見直すために、この上なく役に立つ。人とどうあるべきか。何かよりも、どこかの指導者のように安易に敵をこしらえて、本質が全く見逃されるのを防ぐために。

Posted by ブクログ

様々な大きな政策の場面などファシリテーションの実例、内幕的な心境もあげられているので生々しく、参考になるが、とても難しいアクションである。いろんな場面で思い出して試したいと思うが、日頃から意識して考え、トレーニングも必要だと思った。

Posted by ブクログ

いや、これはなかなか重要な内容の本でした。「敵とのコラボレーション」という題名が過激ですが、要は「多様な人たち、多様な価値観を持った人たちとのコラボレーション」というテーマです。

従来型コラボレーションの前提は、「チームとして1つとなる」「1つの最適な目指すべき計画を策定する」「1人の最高位のリーダーの指揮に従ってメンバーは行動する」。それに対し、この本が提唱する、多様な価値観、それぞれの利害を持ったメンバーたちと協働するための方法論、「ストレッチ・コラボレーション」では、、、(以下ネタバレとなるので略)

いや、このアプローチ、もちろん今までも無意識のうちにかなりの部分実践してきましたが、今後はより意識的に実践していこうと思います。

Posted by ブクログ

構成構造主義、ネガティブ・ケイパビリティ、U理論、オープンダイアローグなどが浮かびました。

「協働」は選択肢の一つ、というのも良いなと思いました。一つの方法にとらわれず、支援者自身がいくつもの手立て、枠組み、引き出しを持つことが大事なのかなと。

最後までおもしろく読みました。

Posted by ブクログ

タイトルがとっても気になっていたアダム・カヘンの新作の翻訳。

コラボレーションという言葉の持つもともとの両義性を確認しながら、コラボレーションは、いつもよい選択肢ではなく、強制、適応、離脱を加えた4つのうちの1つである、という衝撃の議論から話は始める。

おお、と驚くのだが、話は、従来型のコラボレーションではなく、ストレッチ・コラボレーションが大事ということになって、やっぱりコラボレーションの方法論になっていく。

こうした観点から、アダムのこれまでの本の紹介されていた南アフリカやガテマラ、コロンビアなどの事例が再検討されつつ、タイや麻薬撲滅の新しい事例が紹介される。

まったく新しいコンセプトというより、これまでの本の内容を包含しながら、ストレッチ・コラボレーションという観点を加えてまとめ直したという感じの本かな?

ここに、常に自分の失敗から学び続け、成長しつづけるアダムの誠実さが伝わってくる。

具体的な方法論としては、

・愛と力を両方つかう

・U理論的な4つの話し方・聞き方を使う

という従来のものに、新たに、

・問題の一因として、問題解決のゲームに参加する

というものが加わっている。

が、3つ目は、ある意味、システム思考がもともと提唱していた概念なので、そこまで新しい感じはしないな。

もちろん、「信頼できない人」と一緒にゲームに参加しようというのは、勇気のいることだし、自分のメンタルモデルの大きな変革が必要なことはいうまでもないのだが、なんだか、スッキリしない読後感が残った。

タイトルから期待しすぎたのかな?

世の中的には、盛り上がっていそうだけど、みんなどこに反応しているのだろう?

モヤモヤは残る。