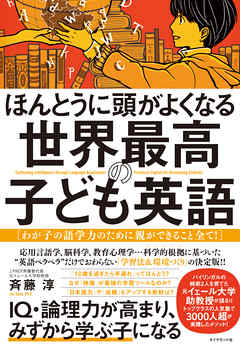

あらすじ

IQ・論理力が高まり、みずから学ぶ子になる!言語学、脳科学、教育心理学…科学のエビデンスに基づいた“英語ペラペラ”だけでおわらない「学習法&環境づくり」の最強メソッドとは? バイリンガルの姉弟2人を育てた元イェール大学助教授が語る、超人気塾で3000人が実践してきたメソッド!

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

小学生時代にゆるーい英語教室に通い、学生時代に2年間アメリカで過ごした私が、想定していた自分の子どもへの英語習得方法と同じような流れで進んでいくので、とても共感しました。

ただ子どもはもうすぐ8歳になり、海外旅行に行こうがアニメを見せようがおもちゃを与えようが、まったく英語に興味を示さないので足踏み状態です。

色々な書籍やWebの情報が参考になるので、これからもゆるく英語を絶やさずにいきたいと感じました。

Posted by ブクログ

英語を通じてたくさんの人の役に立てる子になれたら

やはり他者に貢献する力のある子に育ってほしい

おすすめ書籍もあるので、

取り入れていきたいです

Posted by ブクログ

英語を学ぶということだけでなく、教育全般に共通する点が勉強になった。具体的なコンテンツが多数記載されており、子供がその年齢になった頃に再読したい本。

Posted by ブクログ

語学は本人の「話したい!」という気持ちがマックスになったときに取り組めば遅い早いは無いと考えていて、「がっつり勉強!はさせる気ないけど、苦手意識が芽生えない程度に親近感を持たせてあげたいね」という話をしていた。

現在娘4歳。親が好きな洋楽や洋画を一緒に聞いたり観たり、童謡を歌ったり、英語の絵本で美しい韻を感じたり。ベネッセから送られてくる体験DVDで踊ったり。そんな感じで英語に、あと少し私の趣味の中国語に、触れてきた。息子も1歳を過ぎ、少し英語教育について知識を入れ直したいと思い手に取った本書。

「まずは日本語でしょという親」という言葉にドキッとした。私自身、幼児期は「あなたが話している言葉や触れている文化は世界のほんの一部で、世界にはいろいろな言葉を話したりさまざまな文化を持つ人、地域、国があるんだよ。」ということを認識するくらいで十分で、そのためのツールとして英語や趣味の中国語を生活や遊びでたまに取り入れたら良いかな。まずは日本語でしょ!と考えている。

日本語でしょ!と思っている反面、英語もかじっとこ☆くらいのノリ。こんな中途半端ならいっそ英語を取り入れない方が良いのか⁉︎

英語との距離感を考え直すきっかけをもらった。もう少し真剣に考えてみよう。2019/11/14

Posted by ブクログ

アルファベットの音の読み方に、アルファベット読みとフォニックス読みの2種類あるなんて、知らなかった!上手く発音できるわけないじゃないか…。学校の先生はどうして教えてくれなかったんだろう?私が覚えてないだけなのか。

語学は文字や文法からより音から、というのは同感。日本語に翻訳して考える私の学生時代の学校の教え方に、私も違和感を感じていた。

私は大阪出身で、現在首都圏在住だが、みんなが関西漫才を見ているとき、頭の中を関西風にして見ていると思っている。そうでなくては瞬間的に笑えないから。英語を話すときに英語で考えるってそれに似たことじゃないのかなぁとずっと思っていた。この本の中で著者がそれを説明していて、やっぱり!と思って嬉しかった。

もっと概念とか文化とか状況とか、そっちも一緒に教えないと上手く話せないよね、本当は。言葉って気分とか、ニュアンスにくっついてるもの。

家庭でどのような姿勢でフォローしていけば良いのか具体的でわかりやすく書いてあるのが良かったです。

Posted by ブクログ

子どもにどういう風に英語に触れさせるか?の参考に。

まずphonicsから触れる。音で学ぶ。和訳はせず英語のまま理解する。簡単そうに書いてるけど実践はかなり困難そう。

一番大事なのは、親世代が受けてきた英語教育は完全に間違いだから、自分がやってたようにさせるのは絶対ダメってことかな。自分はそんなに勉強してないからいいけど。

Posted by ブクログ

SLAを基盤に、母語以外の言語の学習方法の基礎をまとめたあと、年齢別(3-18)のアプローチをまとめてくれている(途中から始める場合についても多数の言及がある。)

英語はもちろん言うまでもないが、学習ということへの示唆にも富んでいる。また、英語学習を網羅的かつ実践的に、非常にわかりやすくまとめている。良書!

........

●1章基本

母語でない言語をまなぶsla

1.音から学ぶ。

・文字を音にする(無理に音を文字にはしない)

→フォニックスをマスターする

・カタカナを振らない。ローマ字も害悪

・IPA(発音記号)は中学生〜

2.断片ではなく塊で。

・文法などでフレームワーク学習を始めるのは中学生から(母語による理解)

→jprepでは中学生のうちに大学生までの文法を一気に学ぶ

・映像で塊で学ぶ:状況で理解する、自分なりに英語を理解する

・反復にはピクチャディクショナリー

(PD:大きな絵に様々な事物と英単語が印刷されているもの)

・単語定着には、いくつかの単語を元に文を作るとか

3.英語「で」学ぶ

・clil:言語統合型学習

・cbi:コンテンツベースの指導法

…英語でディスカッション、プログラミング、物理の基礎などを扱う。

→本当に知的好奇心を刺激できるか?

→それは本物(authentic)か?

・本当の語学力を測定するCEFR(セファール)

→大人の英語力はB2。

・文法はこれから評価の1つに過ぎない。どのような課題を達成できるか、発音は、伝えたいメッセージは(SLA)

・二言語扱えるようになるのは、脳内にosが2つできるようなもの。→メタ言語意識が形成される。:国語にも波及効果が。

・大人が学友になれ

●2章実践

・ロードマップ使える!

・言語理解には音の大量のインプットが必要だが、それが理解可能でなければ意味がない

・学習者のモチベーション

→自己決定理論(self-determination theory)がヒントに。

「できるという実感、学習への意志選択、学習環境との適切な関係」

★中高生からのまなびは、文法による明示的知識によるレバレッジをかける。ただし、文法はあくまで補助手段で、音と映像、を確保する。

・まずはフォニックスを徹底

・シャドーイングが効く。音で、さらには映像で。

…英文を指差しながら/解説は全てわからなくて良い、なるべく英語を英語のまま/必ず振り返りする。わからない単語、不明な文法は調べる、聞く

…コンテンツは、概要を理解してからやることで効率を高める/同じコンテンツで繰り返す(30秒程度を色々なアプローチで/ものまねする、なりきって声を出す

・本を一冊読み切る

・ライティングは、間違いを気にせず書く

Posted by ブクログ

基本的な考え方とともに具体的な教材の紹介もあり、読みやすく書かれている

ただ英語ができればいい、ではなく、英語を使って世界に価値を届けられるようにするというのを目標とし、そのためにはどうするべきかという視点で書かれており好感がもてた

思っていた以上に年齢が進んでも耳からの学習が重要だとわかったことは意義があった

一方でこれらの内容を適切に家庭で実施しようとするとなかなかにハードルがたかく、実行するためには試行錯誤が必要そう

Posted by ブクログ

0歳から幼児教育を実践中の父親です。本書は科学的理論の裏付けと具体的な実践方法まで惜しげもなく紹介されていて、こどもに英語教育をしたいけど何をしたらいいかわからないだったり、本当に早期から英語を教えていいの?と迷っている親御さんの背中を押してくれる1冊だと思います。幼児英語教育の導入本としても良本だと思いました。

前半のパート1は著者の実体験と第二言語習得の理論に絡めて、子どもにとって英語学習をすることがなぜ良いのか、学校科目の他の科目への影響、将来的な展望が述べられていてわかりやすかったし、科学的知見やデータの根拠も示されていて説得力がありました。前半だけでも読む価値があると思いました。

後半のパート2は実際の3〜18歳までの学習ロードマップ(見開き1ページのマトリックス)が公開されていて、自分も子どもの成長の目安として参考にしていきたいと思う内容でした。また、具体的なおすすめ無料学習教材の情報も紹介されていて助かりました。

賛否両論あると思いますが、この本の読者は自分の子どもに将来、英語はもちろんだけど、変化が激しく、何が正解だかわからない時代を生き抜くための力をつけて逞しく生きてほしい、そのために親に何かできることはないかと思っている親だと思います。そんな方々に一つの指針を示してくれると思います。

Posted by ブクログ

英語教育の本質を学べる本。本書は、子供の正しい英語学習によって本物の英語力を身につけ、さらに知力そのものを高めることの大切さとその方法について紹介している。英語を音から学び、英語脳を身につけていく。時が来たら論理的な文法を学ぶことで、日本語との違いも客観的に理解できるようになり、それが国語の能力を上げることとなる。そしてそれは、論理的思考力を上げる結果にも繋がる。従来の日本の英語教育では、6年間学んだ末何も覚えていない大人を量産している。こんな教育を学校にも実施して欲しいと思えるものだった。

Posted by ブクログ

要はフォニックスやりましょうね、カタカナ表記はやめましょうね、年齢とその子どもの興味や関心に合致した映像素材や音声教材をうまく使って英語に親しみましょうね、というのが著者の主張。前半は、このあたりの話を手を変え品を変え、諄々と説いている。

頭の中で思考をまとめるための言語として、母語(日本語)での論理的な考え方ができるようになることが大事、という話も出ていて、まぁそうだよなぁと思いつつ、そこらへん無視して早期から英語教育を詰め込まれている子が(いまだに)もしいるとしたら、それはやっぱり可哀相だなぁ、という印象を持った。

後半は、3歳から18歳までを細かくステージに分けて、各年齢でどういった形で英語に触れさせればいいのか、というヒントと、各ステージで使える本やウェブサイト、音声テキストなどが紹介されている。この部分はいろいろ参考になりそうなところも多く、Picture dictionaryとかは大人がパラパラ見てても楽しそう。

自分が受験勉強をしてきた時代と、今の英語教育とは質も目的も全く違ってきていることは、この本を読んでよくわかった。子どもに適切な英語環境を整えてあげたい、と思うなら、一度さらっと読んでみると良いと思う。

Posted by ブクログ

船津徹さんの本の後に読んでみました。

本書は、タイトルにもある通り、英語を喋れるようにするだけではなく、「頭を良くする」という観点からも英語学習方法を紹介しているものでした。

著者の言う通り、確かに親が子供に英語教育を考えるのは、ただ英語が話せる子を育てないからではなく、この変化が激しい世の中を生き抜く一つのツールとして英語を身につけてほしい、のだと気付きハッとする部分はありました。

文章や構成は船津徹さんの本ほどわかりやすくはなく、何度か見返しながら、わが家なりの取り組み方を考えて行きたいと思います。

Posted by ブクログ

12歳は英語のロールモデルを見つけなさい

10歳までは日本語訳はいらない

10歳から自分の意見をかんがえはじめる

5歳までは英語はただ楽しいという感覚を身につけさせなさい

英語の動画やゲームをした後は、見せっぱなしにしないこと。セリフを繰り返したり復習すること

おすすめの絵本や、YouTubeチャンネルあり

Posted by ブクログ

具体的なコンテンツの紹介があるのが嬉しい。

成長に合わせて何度も読み返そう。

英語塾選びとして、ネイティブ講師はもちろんとして、日本人講師がいることもポイントになるとは目から鱗。

Posted by ブクログ

著者の別の本を既に読んでおり、発音から学ぶべきというアプローチに共感していた。そんな中、自分の子供の英語教育にも関心があったため、手に取った。

全体として、サラッと読める内容となっている。メッセージはシンプルであり、分かりやすい。紹介していたアプローチを実践していけたらと思う。

ただ、実際に小学校1年生の娘にやらせようと思うと色々ハードルがあるとも感じた。例えば、絵本を読もうと思っても日本語でスイスイ読めるので、英語で読みたいと思ってくれない。

本書でも紹介していた

・ウェブやアプリを通じたゲームをさせてみる。

・日常で英語を使う場面を作る。

・親が英語や読書などをしている姿を見せる。

といったことなどを少しずつ実践していこうと思う。

Posted by ブクログ

2020.9.28

▼こんな人におすすめ

・英語力に興味のある人

・子どもに「使える英語力」を身に着けさせてあげたい人

▼この本のいいところ

・実践的!おすすめのコンテンツ・サービスが余すことなく紹介されている

・年齢別で、発達段階に合ったやるべきことがわかる

Posted by ブクログ

子どもが小さいとき、小学生、中学生…と、成長過程に沿った学習法が提示されている。英語学習を始める年齢によってもアプローチが違うため、いくつの子どもを持つ親でも勉強になる一冊。フォニックスの重要性も記載されている。

よくわからないけど英語を子どもに教えたいなという人は、購入して何度もたまに開くとおもしろいと思う。

個人的には、英語に触れながら遊べるおもちゃのオススメがおもしろくて、実際に購入しようかなと感じた。

Posted by ブクログ

子どもの英語力をどう維持するのかに興味を持って、読んでみました。

読みながら、なぜ自分が英語ができないのかがよく分かる(笑)

なぜなら、間違った英語勉強のアプローチをしていたからか!

まぁ、それはともかく、具体的な勉強法だけでなく、お勧めの本・教材リストがあるのがとても助かります。

とてもいい本で、アメリカで過ごした子供が現地で自然に学んだ英語のアプローチにも近かったので、

とても納得感があります。

ただ、ここに書かれた内容を愚直に(海外経験のない)子供に与えるのは、

親の相当の時間と労力が必要で、

専業主婦でも(子供が複数いれば)結構大変。。

結果、家事を誰かに任せることができる裕福な人か、

英語塾に行かせるしかない…みたいな結論になりそう。

それだけ英語を習得するのは難しいってことなのかな。

Posted by ブクログ

フォニックスの重要性とか英語学習する上でのポイントが、よくわかった。そしてやっぱり学問に王道なし、(少し意味が違うかもしれないが、よりよいやり方はあれど、簡単に出来るようにはならない)であることも分かった。

Posted by ブクログ

第二言語習得のために世界的に一般的な事実をまとめて解説し、子供が英語を習得するための実際的な進め方を、具体的に教材を挙げて、例示しています。最大限実践的に書こうとされているのが分かり、よいと思います。英語力の乏しい親の元では、英語に触れて育つことができず、英語力が育たないという悪循環が生じがちで、それを何とか打破できないかと思いながら、読みました。phonics学習はいくら子供でも飽きがきそうで、それを飽きずに楽しく進める方法に関して、もう少し解説が欲しかったです。

Posted by ブクログ

やっぱりフォニックス… 幼児期に英語耳、低学年までにフォニックス、高学年からの文法…

色々なコンテンツが紹介されている。ただどれをどう使うかはこちらで研究が必要。Jprepに行かないから親が努力するしかないですね…!

Posted by ブクログ

最初が本当につまらない。いかにも研究者の論文って感じで、「文字数稼ぐためにわざと長く書いてるのか?!」と思った。でも重要部分に補助的にひっぱってある赤線を頼りに何とか読み進め、最後まで辿り着いた。日本の従来の英語教育に対する考え方や意見にはとても共感した。そして一番は英語を通して「世界中のたくさんの人の役に立てる子になってほしい」という部分に激しく同意した。

Posted by ブクログ

親の英語力は必要じゃない、と書いてあるが、実践すべき事は親が英語の本を読んだり、日常生活で英語で簡単な質問をしたり、と、結構ハードルが高そうな内容。英語力が低い、というのは、中学の英語はちゃんとしてきたレベルのことなので、本当に英語が苦手で、、という人にはちと厳しいのではないかと思った。また英語を身に付けるための具体的なプロセスも書かれておらず、それが知りたかった私には少し物足りなかった。

とは言え、英語を学ぶための教材がとても細かく書かれていたのはとても実用的で助かる。また、子供のうちは日本語訳するな、ライティングは不要、と言うのは、日本の英語教育でなぜ全くしゃべれるようにならないのか、と常々疑問に思っていた私には腑に落ちる内容だった。

Posted by ブクログ

①文字ではなく音から学ぶ

②断片ではなく、かたまりで学ぶ

→ベストは映像

③英語をではなくら英語で学ぶ

④フェニックスは年齢問わず学習効率高める上で最高

⑤教え役ではなく、学友になる

Posted by ブクログ

英語力だけが重要なわけではないというのは賛成。

あとは年齢毎に学習のさせ方が変わっていくところは参考になる情報だったが、基本的には楽しんで自然に学べる環境が重要だということ。

Posted by ブクログ

英語だけでなく、独学で何かを学んだり考えたりする総合的な能力

つまり知力を高められる

最適な語学学習は年齢によって変化

文字より音

断片ではなくかたまり

英語をでなく英語で学ぶ

外国語マスターには継続が不可欠

英語学習で論理力がアップ

外国語を学ぶことでこれまできずかなかった日本語のルールに気づく。文章や事象をロジカルに把握する力が身に付くあらゆる局面で強い味方となるのは

言葉を正しく使って論理的に考え的確な言葉で表現すること

3ー6歳

遊びこそ最高の学び場

勉強しようと言わない

いちいち日本語に言い換えない

リンゴってAppleかなと気づかせる

音と映像をメインに

学ぶのは3歳くらいでいい

動作で身に付く

読み聞かせ

フォニックス体験

小学生

英語ができる、得意という自身を育てる

音:文字の比率

幼児期は9:1

徐々に7:3、6:4にしていく

小学生までは音に関する感受性が鋭いので

耳の学習の方が効率が高い

フォニックス取り入れてみる

10歳までは日本語で英語を学ぶことは不要

まともな英語塾を選ぶ7つの基準法も参考になる

英語力

自分の頭で考え学ぶ知力

他社に貢献する力