あらすじ

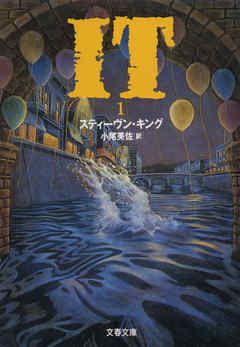

2017年11月3日公開、映画『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』原作

スティーヴン・キングの最恐ホラー小説、待望の電子書籍化!

少年の日に体験したあの恐怖の正体は何だったのか? 27年後、薄れた記憶の彼方に引き寄せられるように故郷の町に戻り、IT(それ)と対決せんとする7人を待ち受けるものは?――

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

阪神タイガースが「アレ」を成就した時、自分は「ソレ」(=IT)の読破に挑んでいました。

先ず、「それ(時々あれ)」というタイトルがシンプルだけど強い。

(つづく)

Posted by ブクログ

アメリカで次々と子供たちの姿が消えていった。その原因である殺人ピエロ、ペニーワイズに7人の少年少女らが立ち向かう。予想のできない彼の行動に驚きの連続。映画化したこの小説は話題となった。

Posted by ブクログ

この時点でのキングの集大成的作品。

謎と恐怖が頁をすすめる手を止めません。

様々な名場面のある作品ですが、1作目最大の名場面ははベンがビルたちと友人となる下りだと思います。

Posted by ブクログ

自分が本格的にスティーヴン・キングにハマったきっかけとなった一冊。

少年時代、各々コンプレックスを抱えた「はみだしクラブ」の7人。

次々と子供が行方不明になる事件が、姿を持たない化け物「IT」の仕業であると気づいた彼らは、子供だけがもつ「信じる力」を使ってそれを撃退する。

しかし27年の月日が経ち、再び同じ怪事件が起き、彼らはあの日の約束のもと、一同に会するが・・・。

キングの作品のほとんどに言えることだけど、長いです。

クッソ長いです。

でも、本当に面白いから読み始めるとどんどん読み進めてしまって、必ず、寝不足になる。

「友情×ホラー×子供の夢」。そんな感じ。

Posted by ブクログ

少年時代に見たものに対して、おとなになった4人が恐怖の象徴と言える「もの」に対峙する。スティーブン・キングなのでかなり長いですが、その分すごく読んでる間幸せです。映画はなかった事に。

Posted by ブクログ

キング作品を初めて読んだときから、この人の子ども(ティーンエイジャー)の描き方は秀逸すぎると思っていましたが、この「IT」を読んで確信しました。キングが書いているのはホラーではなく青春小説だと。…まあ全部ではありませんが(当然ながら)。

個人的にキング作品で何度読んでも面白い!と思ったのは、「IT」の他には、「キャリー」、「死のロングウォーク」、「ハイスクール・パニック」などなど…。やっぱりティーンエイジャーが主人公の作品が多いです。

Posted by ブクログ

キングと言えばホラーと、全部ホラーの棚に放り込んでしまったけれど、厳密に言うとホラーとは言いがたい作品もけっこう多い。この『It』も、最初と最後は正統派ホラーで怖いんだけど、途中のあたりはいつものキングの「ティーンエイジャーの青春小説」風な挿話が多くて、そこが楽しい。

この『It』はアメリカではテレビドラマで映像化されていて、それもそれなりに楽しいのだけど、ドラマとして面白いのは圧倒的に主人公達の子ども時代だと思う。

とにかく盛り込まれたプロットが物凄く多くて、文春文庫で4冊というボリュームだけれど、実際、普通の小説の4、5倍の物語が含まれていると思っていいくらい。

この『It』以降のキング作品は、ちょっと私の好みからはずれていってしまうので、そういう意味でも惜別の感のある一冊でもある。それにしても、何度読み返しても面白いし怖い。

Posted by ブクログ

昔は、遊園地で見るピエロが怖かった。鼻は赤くて口が裂けているように見えたから、その時の自分にはピエロが気違いだと思っていたのかも‥。

だから、子供たちが恐れた「IT」がピエロなのも、分からなくはなかった。でも、この本を読んで、子供だけではなく、大人でもピエロが怖いと思う人は、いると気づいた。だから、マクドナルドのピエロのカッコしたおじさんの像も見かけることが減ったのかな…。

Posted by ブクログ

2021.7.9

映画は古いのも新しいのもどっちも好きだけど、

そういや原作読んでないなと思って今更だけど読み始めた。

ダムのシーンが本当に大好き。

自分は日本人だし、こんなデリーほどの田舎で過ごしてきたわけじゃないけど、不思議とルーザーズクラブのみんなとずっと友達のような気がしてきちゃう。

この年齢の夏休みって、本当に何もかもが特別で宝物だよなあ〜。

ホラー要素はまあ次巻以降に期待ってことで。。

Posted by ブクログ

映画は見ていないのですが、ペニーワイズが姿を変えて子どもたちを襲っていることに衝撃が走りました。もし親しい誰かに成り済まされたら? ゾッとせずにはいられません。ハラハラドキドキしながら、それでも楽しく読みました。続編も楽しみです!

Posted by ブクログ

ホラー小説だけど、描かれている少年少女たちの魅力のほうが印象に残る。キング作品は「11/22/63」しか読んだことなかったけど、あれもキャラクターや数十年前のアメリカのダイナーの食事とか、背景描写がとっても魅力的だったな。

Posted by ブクログ

時代と登場人物が次々切り替わるので、

ついていくのがなかなか大変である。

文章もなんか読みにくいと思うのだが、

すでに結末が気になって仕方がない。

Posted by ブクログ

ひとつのエピソードを詳細に描いているのでなかなか物語が進まない感があるけど、子どもたちが仲良くなるシーンが微笑ましい。

吃音障害のあるビルがぜんそく発作の出たエディを助けるための懸命さ、またベンの優しさに胸を打たれる。

怪物たちに襲われるシーンが迫力で、読み手としてそういう部分に救いを求めてるのかも。

それぐらい最後の鳥のシーンは不気味で怖かった。

Posted by ブクログ

ここ10年ほどの作品は読んでないけど、それまでのスティーブン・キングはほとんど読んでいます。

その中でもキングの得意な子ども×ホラーで、とても面白いです。

映画もありますが、やはりキングは本で読むのが一番ですね。

Posted by ブクログ

1958年デリーの街を舞台にした回想と1985年再びデリーの街に集められるかっての子供たちを描く第一巻。

全四巻ということで覚悟して読み始めたものの、やはり話が進まない(苦笑)第一巻ということでまだエピソードを積み重ねている、という印象が強いです。

印象的な場面はいじめられっ子のベンがビル、エディと友達になる場面です。三人が一緒にいる場面というのはそんなに長く描かれるわけでもないのですが、どうしてこんなに優しく清々しいような気分になるのが不思議です。子どもたちがふとしたきっかけで一気に仲良くなる、というのは万国共通で読んでいて清々しいものなのかもしれないなあ、と思いました。

ホラー的な場面では日本とアメリカのホラー観の違いを感じるところも。一巻の終盤で少年が大きな怪鳥に襲われる場面があるのですが、これは日本のホラーではなかなかない描写のような気がしました。

どちらかというと日本のホラー幽霊や呪いなど静のホラー、対してアメリカのホラーはゾンビや、モンスターなど動のホラーという印象が強いので、下手に日本人がこの場面を書けばなんじゃこりゃ、と冷めてしまいそうなのですが、スティーヴン・キングのようなアメリカの大物作家が書くとやはり迫力があります。

今のところあまり出てきていませんが殺人ピエロや、ところどころ出てくる怪物の描写もモダンホラーの帝王と呼ばれるだけあって、不気味で印象的です。

1993年版このミステリーがすごい!海外部門4位

Posted by ブクログ

この小説に登場する怪物は形を持っておらず、子供が抱いた恐怖のイメージがそのまま形をなして現れる。ゆえに”it”

映画化作品のモンスターの造形はトホホ。想像のままにしておけば良かったのに・・・

Posted by ブクログ

昔買ってて、読んでなかった本。ぽろっと出てきたので読んでみたら、今読んだらば面白かったです。続刊を買おうと思います。もちゃもちゃしたキングの文章が好き。

Posted by ブクログ

子どものみずみずしい感性が懐かしく感じられて良かった。友だちと新しいことを考えるときの楽しみや、秘密基地に集まるときのワクワク、親にすべてを話しているわけではなくて、子どもには子どもの世界がある。

そんな子どもたちが良い子にしていても関係なく、次々に餌食になっている事態は本物の恐怖をつれてくる。ピエロの正体はなんなのか、27年前に何があったのか、大人になった少年少女たちはこれからどうするのか……それを楽しみにしながらも今はまだ少年たちの冒険を読んでいたいなと思う。

Posted by ブクログ

わたくし、今、46歳です。どオッサンです。初老と自称してよい気もする。アラフィフだし。人生の残りタイマーも着々とチャクチャクと減ってきております。

そんな人生の夕暮れ時、黄昏時、誰そ彼?な時刻に足を踏み入れようとしている俺だ。生きてるうちに、あと、どれほどの、名作と評されるものと、巡り合う事が出来るだろうか?という疑問が湧きました。

なので、スティーヴン・キングの小説を読もう!と思いました。なにが、というわけで、なんだろう?分からぬ。分からぬよ俺には。

でもとりあえずスティーヴン・キング。そらもうなにしろスティーヴン・キング。その名も高きスティーヴン・キング。名声は四海および斯界に轟く存在です。なんせもうスティーヴン・キングですからね。ホラーの帝王、或いはモダンホラーの帝王。現代アメリカ文学界を代表する、まさに屹立する巨人。

というかアレですね。俺、超、小説大好き男なのに、46歳になるまでスティーヴン・キング、手を付けてなかったんかい!という自己ツッコミができるものであります。実は全然知らないんですよスティーヴン・キング。ほとんど知らないんですよスティーヴン・キング。

その作品、一冊も読んでいない、わけではない。のですけどね。何冊かは読んだことあります。あと、スティーヴン・キング的小ネタ?みたいなものとして。

わたし、宮部みゆき、ウルトラ好きなんですよ。日本の小説家で多分一番好き。宮部さんの数々の作品を心から愛しております。その宮部さんが、スティーヴン・キング氏の作品を心から愛している、ということは、知っているのです。でも何故か、、、心から宮部作品を愛するわたくし、「宮部さんが大好きなスティーヴン・キング氏の作品をガッツリ読んでみるぜ!」とは、今まで、全くねえ、、、ならなかったんだよねえ、、、人生って不思議だよねえ、、、

わたくし、高見広春さんの小説「バトル・ロワイアル」、ウルトラ好きなんですよ。あれはもうねえ、大学時代に読んで、それはもう途轍もない「ガッツーン!!!」の衝撃を受けましたねえ。未だに僕の心の中の衝撃度ランキングでは、超トップクラスの存在です。で、そのバトロワ作者の高見さんが、これまたスティーヴン・キング氏が大好きだという事も知っている。作中の城岩中学が「キャッスル(城)ロック(岩)」のもじり、ということも知っている。

かように、ここまで色々若干のイロイロのニアミスがありながら!46歳になるまで、スティーヴン・キングの作品にガッツリと手を出すことのなかったこれまでのマイライフ!それはいったい、なんだったのか?ということを自省する事も有り。わたくし、数日前から、スティーヴン・キングの作品に、がっぷり四つで組みあおうと決心したわけですね!

そして、泣く子も黙るであろう、スティーヴン・キング、問答無用の代表作!「IT(イット)」を読み始めたのですな!ちょいと、お知り合いのキング好きのかたから、お借りしました。

この「IT」は、勝手にまあまあ最近の作品だとばっかり思っておりましたが、スティーヴン・キングの作品史で言いますと、かーなり古いんですね。なんと発表、1986年だそうでして。ええ!?2024年現在からすると、38年前!?ビックリですよ。俺、8歳の時かいな。ビビっちゃう。

「IT(イット)」とは。「それ」ってこと、ですよね。「ソレはソレ」?「コレはコレ」?ソレって、いったい、なんなんだ?読み進めていったら、分かるのでしょう。きっと。

で、まずは1巻、読み終えました。感想としては。

物語の本題以外の部分と思われる個所が、どえらく長い。いやもうめちゃんこ細かいですね。キング、人物造形というか物語の世界の造形にこれほどまでにこだわるのか。スゲエな。という驚き。

これは、このエピソードは、枝葉末節ではないのか?とか思っちゃったりもするんですが、、、きっとキングにとっては、決して外すことのできない部分なんだろう。そうなんだろう。と思いながら読んでおりました。もし、キングが映画監督だったら、撮る作品撮る作品、全てが3時間越えは当然なのでは?編集とか、ちゃんとできるのか?とか思ってしまった。全てを書き込みたい全てを語り尽くしたいタイプの人なんだろうなあ、とか思った次第。

で、「IT」はホラー小説らしいぞ、ということは、ホワッとしってるんですよ。前知識で。なんとなく。でもこの第1巻、全然ホラー小説っぽくないぞ。どっちかゆうたら青春小説って感じだぞ。映画「スタンド・バイ・ミー」とほぼ一緒じゃん。とか思いました。ちなみに小説のスタンドバイミーも読んだはずなのですが、ほぼ全く覚えていない、、、罰当たりですみません、、、

IT ビル・デンブロウ(弟のジョージ・デンブロウが死んでしまって家族崩壊)

スタンドバイミー ゴードン・ラチャンス(兄のデニー・ラチャンスが死んでしまって家族崩壊)

この二人はほぼ一緒だぞ、作品越えてキングの精神的根っこだぞ、ってことですよね?

学校の超人気者ではない的な面々が友達グループになる超エエ感じの友情の雰囲気とか、バンバンに不良グループにケチョンケチョンにされたりするところとか、まんまスタンドバイミーやんか。とか思いながら読んでおりました、この「IT」第1巻。全然ホラーちゃうぞ?という。

ピエロみたいな悪「IT(それ)」が、きっと魔物であり怪物であり悪魔であり最大の敵であるんでしょうが、アレも、、、なんつーか。いわゆるリアルな実体をもった「怪物。モンスター」人知を超えたリアルな生き物の存在ではなくて、「人間の精神的な意識の象徴としての実態をもたない悪」という印象です。

神や悪魔って、単体として存在するものではなくて、「人間」の意識が集まってその存在ができあがる、と僕は理解しましたね。

で、デリーという町そのものに悪(悪魔的なもの)が憑りついている。という考え方はめちゃメカラウロコでした。町そのものの意識(その町に住む人々全員の意識と歴史)が、悪魔的な存在を、生んだのだ、と理解しました。

27年という周期に何の意味があるのかは分かりませんが。そのピエロ的悪意の飢餓の周期が27年なんだろうなあ。「悪意の餌場」がデリーという町そのものなんだろうなあ。と。それはもう、どうしようもなく「人間」が存在する以上、避けられることができないものなんだろうなあ、と。

あと、ピエロって、なんというか。「悪」の象徴。「怪物」の象徴。そんなイメージがつきやすいのも、なんというか、人間全体の深層心理に関係しているのでしょうかね?

「バットマン」の「ジョーカー」もピエロだし。TVゲーム「ウィザードリィ」に「フラック」という超手ごわいモンスターが登場するんですが、そのフラックも「道化師」のイラストで描かれているし。ここら辺、なんか、人間としての意識として「ピエロ = 悪、悪魔の象徴」というなんらかの深層心理、あるんじゃねえの?とか考えたりもした。

とりあえず、2巻以降も、ジワジワと読み進めていきます。楽しみです!

Posted by ブクログ

長かった。

まだ序盤でしょう?

ITってなんだろう…

最後の方に出てきたのがそうなんだろうか…だとしたら陳腐

全部読んだら面白いのかな、まだ良くわからない…

Posted by ブクログ

映画が好きだったので原作も読むことに。

映画と大筋同じかんじだけど、キャラの設定が微妙に違っていた。

四巻あるので、原作より細かく書き込まれていて各キャラのことが深く知れるけど、そのぶんそこのとこには興味がなくて単純なホラーを求めている人にはかなりきついかもしれない。

一巻は各主要キャラ一人一人に焦点を当てていく話で、壮大なプロローグといった感じ。

それと、昔の作品だから仕方ないのかもしれないけど同性愛差別とかホ●とかいう言い方が読んでてちょっと引っ掛かる。

今後どうなるか楽しみだけど、先は長いのでゆっくり読もうかな。

Posted by ブクログ

初の本格的なホラーです。

映画には間に合わなかったので、ドキドキですが原作から攻めます!(笑)

はっきり認識出来る恐怖より、得体の知れない何かが迫る恐怖の方が恐ろしいですね。

子どもの頃に比べたら、オバケや暗い場所に怯える事は少なくなりましたが、この作品はその恐怖心を思い出させる作品のように感じました。

結末はどうなるのでしょう。

Posted by ブクログ

映画が面白かったので、原作は続編を見てから、と思ったが、2年後の公開だったので待ちきれず購入。スティーヴン・キング作品は初読です。

展開的には導入の導入なのでまだ何とも言えない……。

誰も恐怖を克服できずに、死の予感に怯えながら、でも約束を守る。嘘や欺瞞ぽく見えそうなものですが、そう感じさせない筆致。皆が集合する時が楽しみです。

これから果たして誰かは死ぬのか……。

以下は映画との差異を覚書として。ネタバレ注意。

・ジョージの死体は消えない

・マイクの父母は存命

・映画ではビルの親友はリッチィだと思ってた。エディとより遊んでいるとは

Posted by ブクログ

キングの小説の舞台となる町はたいていメイン州。アメリカ北東部に位置するキングの故郷でもある州だ。本作の舞台となるデリーもメイン州にある田舎町。物語は1958年、町を襲った嵐の夜から始まる。

「IT」のヴィジュアルイメージと言えば、まがまがしいピエロのペニーワイズだ。ずいがぶん前にテレビドラマの発端部分を視たことがあって、恐怖のピエロが子供たちを襲うのだ。そんな話だと言うことは、大雑把ながら知っていた。今年(2017年)、満を持して劇場映画となって公開され、出だし好調との報を得ている。もちろん、YouTubeでトレーラーを見ているので、冒頭の嵐の夜、幼いジョージが紙のボートを追いかけて、あの恐ろしいピエロの餌食になるシーンの忠実な映像化を見ただけで、心臓を鷲掴みにされてしまった。せめて、映画が日本公開になる前に読んでおきたいと思って、このほど古本市で全4巻を600円で手に入れることが出来、読み始めた次第。

主人公のビル・デンブロウは誰が見たってキング本人がモデルに間違いない売れっ子ホラー作家。58年の嵐の夜に惨殺された子供の兄だ。彼と、エディ、ベン、リッチ、スタン、べヴァリー、そしてマイクといった、クラスは違えどおなじ小学校の5年生の少年少女だが、いずれもクラスのはみ出し者・・・、ありていに言えばいじめられっこだ。そんな彼らがあることで強く結びつき、27年後に再び終結する。---それは抗えない運命であり、約束だった。

過去に身の毛もよだつような陰惨な事件が多発するデリー。犠牲になるのはほとんどが子供。だがそのほとんどは未解決。しかし、子供たちは出会っていた。奇妙なピエロや恐ろしい化け物に。27年後の彼らはそれぞれ社会的に(デリーに残ったマイクを除いて)成功していた。私生活ではいくぶん問題を抱えながらも。だが、そんな安定した(?)生活を振り切って――望むと望まざるとに関わらず――彼らは故郷デリーに戻ってくる。

待っているのは――。

という第1巻。

読み出したら止まらないキングの筆致に引きずり込まれてしまう、あっという間の480ページ。続きを読みます。

Posted by ブクログ

大昔にテレビドラマがやってるのをうっすら見たような記憶。

なのでずっと読みたいと思ってて、揃えてから積んで長かった(笑。

ようやく読み出しましたよ。

これのせいでピエロにそこはかとない嫌悪感を感じるようになった気がするんですよねぇ。

道化恐怖症(Coulrophobia)まではいかないんですけど。

恐怖、ではなくて嫌悪ですね。やっぱり。そっちの方がしっくりきます。