あらすじ

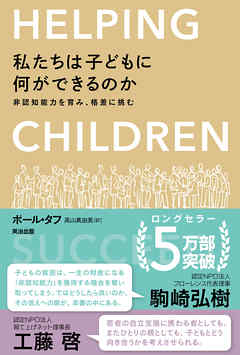

ロングセラー『成功する子 失敗する子』著者 最新刊!

子どもの貧困は、一生の財産になる「非認知能力」を獲得する機会を奪い取ってしまう。

ではどうしたら良いのか。その答えへの扉が、本書の中にある。

――駒崎弘樹(認定NPO法人フローレンス代表理事、「日本語版まえがき」より)

「やり抜く力」「好奇心」「自制心」……人生の成功を左右する力の育み方を、

最新の科学的根拠(ルビ:エビデンス)と先進事例から解き明かす!

近年、世界の教育者から「非認知能力の育成」に大きな注目が集まっています。

ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマンは、

貧困や虐待など逆境にある子どものなかでも、IQや読み書きのような「認知能力」ではなく、

やり抜く力・好奇心・自制心のような「非認知能力」がある子どもの方が

将来挫折することなく成功する可能性が高いことを発見し、大きな話題となりました。

本書の著者ポール・タフは、ヘックマンの研究をはじめ、

世界中の研究者によるさまざまな科学的知見と先進事例を統合し、

特に貧困家庭に育つ子どもにとって、非認知能力の育成が

「その後の人生」に大きな影響力をもつことを前著『成功する子 失敗する子』で提示し、

全米ベストセラーとなりました。

一方で、非認知能力の重要性は理解されたものの

「どうすれば非認知能力を伸ばせるのか」という

具体的な方法論は課題として残されていました。

本書は、まさにその疑問に答えようとすべく、

2年にわたって新しい研究や事例を取材して結実した意欲作です。

・幼少期の親子関係のストレスをどうすれば和らげることができるのか?

・問題行動のある子どもがいるクラスの成績を上げるにはどうすればいいのか?

・自信のない生徒のモチベーションを高めるには、どんなフィードバックが有効なのか?

幼少時代から思春期まで、「子どもにとって本当に大切なこと」が詰まっています。

日本でも、「6人に1人の子どもが貧困状態にある」と言われるようになり、

「子どもの貧困問題」「教育格差」は切実な課題となっています。

子どもの教育、貧困問題に関心あるすべての親・教育関係者にとって

示唆に富んだ一冊です。

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

親として子供とどう関わるかの道筋を示してくれる良書。

最後の方は市民として国の在り方も変ってくると訴えており教育参考書感覚で購入した自分にとっては求める内容ではなかったため★4つとした。

しかし、序盤の子供と関わる親の対応や、行動に求められる正解を実例(研究結果)を元に語ってくれているため参考になった。

実践として、毎日、夫婦お互いが子供と接する中で良かった行動・言動を客観的に評価し褒め合う習慣を作ることにした。

どうしても、お互いに反面教師の部分「ああなっちゃダメよ」と子供に教えてしまいそうになるが、そういった親の行動は百害あって一利なしだと読んでいて学ぶことができた。

Posted by ブクログ

エデュケアは一種の投資である。では、日本という社会は一体何に投資をしているのか?

若者の非行は、理性とかけ離れた感情や精神やホルモンの影響を受けている。すなわち、罪を重くしても、非行を防ぐ効果は薄い。逆に、生徒が自ら自生の力を発達させようとする状況や仕組みを作ることに重点を置いたほうが効果は高い。テストの点数にインセンティブを与えても、効果は薄い。むしろ、時には遊びや楽しいという感覚さえも、報酬は「仕事」に変えてしまい、モチベーションをなくさせてしまう。

添削やフィードバックのコメント、教室の雰囲気を変えることで十分教育は変化する。

Posted by ブクログ

先輩の先生から教えていただき読んだ。

目で見えない非認知能力の大切さや育て方についてとても参考になる一冊であった。

・非認知能力を高めるのに働きかけるべき場所は、環境である。

・3歳未満の時期こそが、発達を促す絶好のチャンス

・小さな子の言動に安定した反応をすることは小さな学習にもつながり、大切な行為である。

☆学習のための積み木

・子どもの問題行動は、ストレス反応システムの調整ができてないから起こる。

ギリできる有能感、自分がやりたいからやる自律感、期待されているという関係性の3つが内発的動機を生むために必要。

・粘り強く積極的なしなやかな心を作るには、関連する新聞の記事読ませることも有効。

Posted by ブクログ

『私たちは子どもに何ができるのか』(ポール・タフ)メモまとめ

◎感想

・非認知能力を伸ばすには環境に働きかけるべき

・「良い先生」とは何かを考えた。これまでは優しくて真摯な先生という感覚だったが、「成績を伸ばすことが得意」「非認知能力を高めることが得意」等「良い先生」にも色々な種類がある。自分が求めるものは何なのかを具体化する必要がある。

・この手の紹介本は海外>日本という構図での紹介が多いが、本書の中では「数学授業時のアプローチ」で日本>アメリカの事例が出ていた。自身も思い返せばそのような授業を受けていたことを思い出した。

◎まとめ

【貧困と非認知能力】

◯ 日本では貧困問題を「自己責任」とする風潮が強い

→ 国や政府の責任と捉える諸外国に比べて、日本は自己責任とする回答が約4倍

◯ 非認知能力が高い子どもは、以下の点で良好な傾向がある

・高学歴

・健康状態が良い

・シングルペアレントになりにくい

・借金や刑務所などのトラブルを回避しやすい

◯ 非認知能力は「教えるスキル」というより「環境の産物」である

→ 中高生の非認知能力も、主に学校など所属する環境に影響される

【家庭環境と子どもの発達】

◯ 子どもが発達するために最も重要なのは家庭の環境

→ 幼少期のトラウマ(親の離婚・DVなど)は、うつ病や依存症、自殺願望につながりやすい

◯ 親の階級によって、子どもが接する言葉の質・量が異なる

・裕福な家庭:本や印刷物に多く触れる、話し言葉も複雑で量が多い

・貧困家庭:言語的刺激が少なくなる傾向

【動機づけとインセンティブ】

◯ インセンティブ(報酬)はモチベーションの低い・貧困層の子どもには効果が薄い

→ 報酬によって行動が「仕事」となり、内発的動機が損なわれる

◯ 内発的動機づけとは

→ 表面的な報酬ではなく、行動そのものの楽しさや意義が原動力になる

◯ 人が動機づけられる3つの鍵

① 有能感:現在の能力を少し超える課題への挑戦

② 自律性:自らの意志で行っていると感じられること

③ 関係性:好意をもたれ、価値を認められ、尊重されているという感覚

【教師・教育の在り方】

◯ 「学力向上に長けた先生」と「非認知能力を育てる先生」は一致しないことが多い

◯ 「学業のための行動」を促すには「学業のための粘り強さ」が必要

→ 失敗から立ち直る力を持つ生徒は粘り強く学業に取り組める

◯ 知的課題への粘り強い取り組み経験は、温かい親子のやりとりと同程度に子どもの成長に影響

【日本の教育実践例】

◯ 日本の数学教育のアプローチ

・最初に「分からない問題に取り組ませる」

・その後、グループで解決策を議論させる

→ 子どもの「性格をつくる機会」を生み出す良い事例

Posted by ブクログ

非認知能力を育てるには子供に能力を与えるのではなく、環境をつくってあげるという視点に立って考えられること、学びは子供たちで学び合わせることの重要性などを学んだ。

Posted by ブクログ

子育てするにあたって、どんなことを心に留めておくべきか学びたいと思って手に取った。

非認知能力がその後の教育や人生に重要な影響をもっており、非認知能力は子どもを取り巻く環境によって育まれるものである。子どもの働きかけに対して親や周りの人がどのように反応するか、子どもに関心を寄せ積極的に関わろうとするか、といったことが非認知能力の形成に影響を与える。特に幼児期(3歳まで)を大人との温かいやりとりが成立する環境で過ごすことが大きな意味をもつ。

帰属意識をもてる環境で、自立性、有能感、関係性を経験できることが、よい学習習慣を身につけるために必要。

本書では、低所得層の子どもたちの教育を成功させるために必要な政策等の取り組みについて議論されているが、低所得層の子どもの教育に限らず、幼少期の子どもと接するにあたって、(当たり前のことではあるが)心に留めておくべきことについて記載されている。