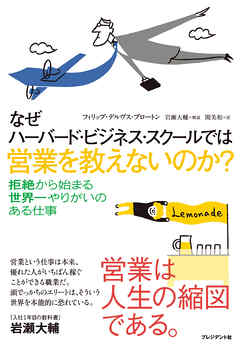

あらすじ

営業とは、拒絶から始まる世界一やりがいのある仕事。

『ウォール・ストリート・ジャーナル』ベストセラー、異色の営業読本。

ハーバード・ビジネス・スクール出身のジャーナリストが、

世界中を飛び回ってつかんだ“営業”の真実。

モロッコの土産物屋、日本のセイホのおばちゃん、

ニューヨークの現代美術商、テレビ通販のカリスマ、

MIT出身の航空機セールスマン、富裕層御用達の不動産営業、

シリコンバレーのベンチャーCEO……。

頂点をきわめた営業のエキスパートたちの言葉と生き様に学ぶ「売る」苦悩と喜び。

営業とは「人生の縮図」、そして世界を動かしているのはセールスである。

「営業という仕事は本来、優れた人がいちばん稼ぐことができる職業だ。

頭でっかちのエリートは、そういう世界を本能的に恐れている。」

著者のハーバードでの同級生でもあるライフネット生命社長、岩瀬大輔氏の解説も必読。

【目次より】

■序 章:世界を動かしているのはセールスだ!

■第1章:拒絶と失敗を受け入れる

■第2章:ストーリーと共感力で売り込む

■第3章:生まれつきか、経験か

■第4章:教祖と信者

■第5章:誰にでもチャンスはある

■第6章:芸術作品を売るということ

■第7章:仕事と自我を切り離す

■第8章:複合的な才能

■終 章:ものを売る力と生きる力

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

帯:

セールスでない人に読んでほしい

セールスとは人柄であり、相手の対話・信頼である

要約:

序章/ものを上手に売れることは健全な人格の証拠である。

1章/お客の欲求を見抜き、人によって売り方を変える型他者を読み、戦略や行動を目的に合わせて変えることこそ、人生における成功の秘訣。

2章/ストーリーテリング お客ではなく、人間として付き合う。

3章/共感とは相手の感情を理解し、それを共有する。営業は教えてできるものではない。自分がいつも考えていることや生き様が問われる仕事。

4章/*勇気の反対は臆病さではなく、周囲への迎合。成功とは価値ある理想を一歩一歩実現していくこと。

5章/成功の秘訣は勤勉さ。起業が人生を変え、社会の障害を取り除く。

よい思考と行動を繰り返すことで優れた習慣が身につく。ほとんどの習慣は若いうちに身につき、30歳を超すと何かを変えようとする意志と能力が弱まる。

7章/人間は誰でも英雄伝説に憧れる。

営業の初期段階で「はい」か「いいえ」の二者択一な質問をしてはいけない。企業買収の際にいちばん扱いに困るのは営業部隊。営業管理職はたいてい自分と同じタイプを選ぶ。

8章/雑種強勢。多面的な経験や知識が繋がる。coneccting dots.

終章/顧客の心理的欲求を探り出し、それを満たすのが優秀なセールスマン。だから、強引だと考えたことは著者の欲求を引き出すための努力と解釈すべき。したがって、売り込まないのは礼儀正しい行為ではなく、著者の欲求を満たすことに失敗したと考えるべき。

解説/消費者には共通する要素はつながりたい欲求(自分の話を聞いてもらいたい、自分の問題を理解してもらいたいという欲求)

営業とは自分の思いを相手に伝えて、相手の心を動かして、行動を起こしてもらうこと。

*今後、消費者とつながるためにはどんな人がなぜ、どういう思いでこの商品を作ったのかというストーリーが大事になってくる。

感想:

一番心に響いたのは「ほとんどの人はマニュアルをほしがる。人間は18歳まで他人と同じになるために学ぶ。だが、それ以降は他人と違う人間、自分らしい人間になることを学ばないといけない。そして、ほんとうに自分らしくあるためには衝撃的な体験が必要だ。上に立つ人間や優秀なセールスマンは違いをありがたく受け入れる能力がある。」という言葉である。

相手の立場になって考えること。相手の求められている欲求を売り込むこと。

私が目指すべきセールスのスタイルや似ているスタイルは相手によって臨機応変に何を求めているのかを探り、それにこたえていくメモやマジード、ベリャマニ、スーツの販売員のような存在である。

セールスだけでなく、人生のベースとなる共通の価値観

1.粘り強さ

2.前向きな姿勢

3.勤勉さ

4.よく聞くこと

5.努力

6.行動

7.そしてこれらを含めて、他社を引き付ける人間的魅力を教えてくれる。

アール・ナイチンゲールのチェックリスト

成功者とは朝起きた時に自分が何をすべきなのか、それはなぜか、その結果何がもたらされるのか分かっている人間だ。

1.目標

2.前向きな姿勢

3.自分の頭で考える目的意識

4.情けは人の為ならず

5.真実

6.自分の成長に投資

7.人間は自分が考えているような人間になる

Posted by ブクログ

・おおかたの経済学者は、経済における営業の役割をいまも無視している。また実業界で学があるとされる人たちの多くも、ビジネスの命とも言える営業について、まるで分かっていない。

→かなり根深い問題だと思う一方で、だからこそ営業に強い人や会社が一人勝ちできる現状がある。

・僕らはセールスとは無縁でいられない。人生の選択の多くは結局ここに行き着く。売り込むか、売り込まれるか。説得するか、されるか。

・営業が苦手な人間は、自分の無能さをいかにも美徳のように言い訳し、自分を納得させている。「嘘がつけないだけ」とか「押しが強くない」とか言ったりする。本当は、僕と同じでただ売り込みが下手なだけだ。

→僕も乗り越えないと。結局組織の人集めすらも、セールスの一種であることを感じた。

・「成功とは、失敗に失敗を重ね、それでも情熱を失わない能力のことだ」ウィンストン・チャーチル

→良い言葉なのでメモ。

・セールスマンはいやでも客を立てなくてはならない。だが、それによって見えてくるものもある。

→これは真理かもしれない。ビジネスを考えたときに、感情的な対応をすることはデメリットでしかなく、ひとつ上の俯瞰した立場から一切の対応が出来ると良いかも。

・最高のセールスマンになれる技術があれば、この社会のどこにいても成功できるだろう。他者を読み、戦略や行動を目的に合わせて変えることこそ、人生における成功の秘訣なのだから。しかし、セールスのスキルが人生の可能性を広げてくれるものだとすれば、セールスマンの苦労ー不安や拒絶へのストレス、あからさまな失敗への恐怖ーはまた、誰もが経験する人生の苦しみを凝縮したものなのである。

→本書の要約とも言える。

・ラパイユは、数企業でセールスマンが受けた「ノー」の数を集計したところ、「ノー」が多いほど、売上が大きかった。「ノー」はセールスマンの努力と創意工夫の表れだった。「ノー」が多いほど、顧客への訪問回数が多く、失敗の数が多い。それは拒絶への打たれ強さだけでなく、数少ないチャンスを限界まで活用する積極性を表していた。

→より具体的に、失敗の積み重ねから成功が生まれるということに言及。

・セールスマンにおいて、楽観性は大切だ。営業に成功すると、ますます楽観的になって、成功する。

・個人営業は、度重なる拒絶や失敗がつきもので、それが自分自身に対する感情や思考に与える影響も大きい。

→営業は辛い。

・カーネギーが言っていることは、当たり前の事が多い。カーネギーの研修は、新しいことを学びに行くのではなく、日々の生活の中で忘れがちなことを繰り返し、再認識し、改めて心に刻むためにそこに行くのだ。常識を行動に変えるために参加するのである。

→こういう習慣は大切なのだろう。試しにデール・カーネギー・トレーニングの研修を探したら、20万円くらいと高すぎて、断念した。

・他人に「調子はどうですか」と聞かれたら、その日の気分がどうであろうと「上々です」と答えるべし。そう答え続けていれば、活発で明るい人物に見える。

・ナイチンゲール「勇気の反対は、臆病ではなく、周囲への迎合です」

・アリストテレス「卓越とは行動ではなく習慣である」

・セールスはこの10年で大きく変わった。以前のセールスは、顧客やライバルの営業マンとの戦いだった。最近のセールスで戦う相手は、顧客のライバルだ。顧客と組んで、ライバル打倒を目指す。

→この考え方は大切なので、徹底する必要がある。顧客が勝ちたい競争相手は何なのか?顧客にとっての成功がなんなのか?

・セールスマンをやる気にさせるのは、スリルや興奮、大きな契約をとれる自分を想像することです。この英雄的メンタリティーを、部下の中に活かし続けることが、セールスマンの上司の仕事です。世界一のセールスマンは、つねに注目企業で働いていたいです。だから経営層の仕事は、企業をつねに注目企業に保ち続けることです。

→セールス組織のマネジメントのひとつ。大切なこと。

・セールスフォースドットコム創業者のベニオフには、強力な支援者がいた。なかでも、オラクルの創業者ラリー・エリソンは、ベニオフにとって特別な指導者であり、投資家でもあった。ラリーは、ベニエフへの支援を惜しまなかった。

→ラリーのような支援者の存在は大切。

Posted by ブクログ

私のようなMBAコンプレックスのあるものからしたらタイトルだけでその本を手に取る理由になる。いわゆるハウツー本とは異なり冗長でポイントはつかめないが、「外国人の営業もまあ日本のそれと大差はない」「今まで経験した営業経験は人類が何千年と行ってきた営業の営みからするとごく一部」ということはわかるのではないか。

もっとも印象に残ったのは以下。

営業マンを撃ち落とすのが仕事だと思われていた 。だがいまは 「顧客を相手にテニスの試合をしても 、いいことはない 。勝てば顧客に嫌われる 。負ければ軽蔑される 。それなら顧客と組んでダブルスの試合をしたほうがいい 」とアンダ ーソンは言う 。戦う相手は顧客のライバルだ

Posted by ブクログ

こういう邦題にするとMBA批判の本のようにも取られるのではないかと思われたが、本の中身は全くそうではない。確かに著者がハーバード大学に入学したときに営業の授業があるものだと思っていたらなかったので、教授に聞いたらコミュニティカレッジの夜間コースに行けと言われたというエピソードが書かれているし、ハーバードの中で著者が唯一受けた営業の授業を担当するアンダーソンが「セールスは、結果が測れる唯一の分野だ。それがMBAの学生には死ぬほど恐ろしいんだよ」と言ったりもする。しかし、この本は断じてMBAで営業を教えない理由を解説するものではない。 著者がMBAの教育に対して懐疑的なことは確かだが、明白にセールスという仕事について愛を込めて色々な角度から光を当てて活写したものだ。イギリス版のタイトルは”The Art of Sales”、アメリカ版では”Life's a Pitch”(人生は売り込みだ)となっているらしい。解説のライフネット生命の岩瀬さんは後者の方がそれらしいと書くが、自分は”The Art ofSales”の方が好きだ。セールスというものが、ハウツーで語られるものではなく各個人の技量と個性による「アート」であるということがにじみ出るからだ。相手を見極める目はハウツーやマニュアルではないし、授業で教えられるものでもないのだ。リーダーシップに唯一の型がないように、営業にも唯一の成功の型というものはないのである。

本書の中では、モロッコの絨毯売り、第一生命のトップ生保レディ、プルデンシャル生命の日本人トップセールスマン、テレビ通販のカリスマ営業マン、ニューヨークの絵画商、など様々なセールスマンが登場する。どの人物も魅力的である。結構、日本人も取り上げられているところが共感がまた深まるポイントでもある。 トップセールスマンになることが、騙しのテクニックなどでは決してないことがわかる。著者がいうようにセールスに欠かせない資質が忍耐力であり、自信であり、粘り強さであり、感じの良さであることがわかる。そして、それがその人自身を魅力的にして、人生にも欠かせない要素でもあるのだ。

ドラッカーが、企業の目的はイノベーションとマーケティングであると述べて、マーケティングはセールスを不要とするものであるとしてからセールスの位置づけは経営学の中で不当に低く扱われてきたのかもしれない。ドラッカーの方も、ハーバードを初めとするMBAの中ではあまりまともに扱われていないという話もあるのだけれど。

フランス人心理学者のラパイユとの対話で出てきた「セールスマンを採用するとき、起業は販売の成功実績よりも失敗への受容性を見るべきだ。...「人生でどれだけ失敗してきましたか?」と聞くべきなのだ」は傾聴すべきだろう。最も成功したセールスマンは、最も多く断られたセールスマンなのかもしれない。そして、このことはセールスだけに当てはまることではない。こういった、セールスだけに当てはまるものではないストーリーがこの本の中には、ふんだんに盛り込まれている。

この後に、「ドナルド・トランプがセールスマンにこれほど賞賛されるのは、彼が成功者だからではなく、成功し、失敗し、そしてもう一度這い上がってきたからだ」となるのだが、大統領選にトランプが立候補する前に出版されたものであることを考えると興味深い。

「営業とは、ものを売ることではなく、自分を売り込むことだと考えている。お客様は商品を買うのではなく、信頼できるあなたが売っているもの、つまりあなた自身を買うのだ」という言葉も深い。そのためには、お客様の立場をまず知らなくてはならない。共感力が必要になってくる。セールスに魔法はない。勤勉であることと、よく聞くことの二つのことができればいいのだという。

モロッコの買い物の話が出てきたフェズの市場の様子などあのときに体験したことと同じだ。何を買うにしても値段交渉ありきだった。「セールスマンの力量ってのは、ものを買うときにわかる。儲けられるかどうかは、売るときじゃなくて買うときに決まるのさ。買った瞬間に儲けが確定する」っていうのは、恰好いいね。

プルデンシャル生命の社訓として、「考え方が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば人格が変わる、人格が変われば運命が変わる、運命が変われば人生が変わる」という言葉が紹介されていた。よい言葉であり、この本にもふさわしいが、もともと心理学者ウィリアム・ジェームスの言葉と言われたり、ヒンズー教の言葉と言われたり、松井秀喜が星稜学園の監督から贈られたり、中村俊輔や野村克也といったプロスポーツ選手が引用したりと色々と使われているんですね。それだけ、いい言葉なのだと。

邦題に関しては、こういう名前の付け方はあまり好きではない。特に結果がすぐに出てしまう営業がMBAでは教えられていない、机上の空論で投資家や経営層を煙に巻く技術を教えられていて実際の結果がその高給に見合っていないという批判もありうるからでもある。そして、著者の想いは明らかにそこではないのだ。

営業という観点から、スティーブ・ジョブズ、イエス・キリスト、ネルソン・マンデラ、ダライ・ラマまで出てくる。読み物としても面白い。

Posted by ブクログ

とても良い。実際に営業や接客で実績のある方にオススメしたい本。ある程度営業能力のある人に勧めたい。

コミュニケーションでお客様の心を掴む仕事は、今後AIや外国人が日本に増えても市場が脅かされにくい領域だと思うのですが、弱みに付け込む、押しが強く強引で不愉快等のネガティブなイメージを持たれてると思います。

本当に美しいセールスができる人は、相手を幸せにすることができると思います。人の心の機微が読み取れすぎるので、自分の人生としては生きづらい場面もあると思うので、この本を読んで自分の能力に自信を持ってもらえたらと思います。

Posted by ブクログ

極論すればMBA的なものって、可愛げがなくて全くレモネードが売れなかった秀才が、無機質な数字だけで勝つために脳味噌で組み立てた空論、と言えるかも。

『セールスマンへの偏見は下克上的なものへの抵抗からくるものだ。…セールスマンは産業界の「商売人」であり、蔑まれ、脅威だと思われている。経営者はセールスマンに頼りながらも、その力を恐れている。財務諸表や戦略策定に近い世界の人間にとって、セールスマンは、ギリシャ神話のディオニソスのような奔放で支配できない存在に見えるのだ。』

Posted by ブクログ

営業の名著。

新卒社員や営業のメンバークラスの人は読むと良いと思う。

ただ、自分で言うのもなんだけど、そこそこ営業経験や、営業実績出せてる人からすると真新しさはあまりないとは思う。

日常的なシーンを題材に、あるある〜という営業の重要なことについて書かれているので、営業に携わる人であれば一度読んでおくべきだろう。

面白かった部分についていくつか以下で記載。

振る舞いの悪い顧客に対してのアプローチ

→好きの反対は無関心というように、悪態をついてくる人は全然顧客になりようがある例。

何より重要なのは信頼の貯蓄。この人はすごいな、この人の言うことは聞いておいて損ないな、と思わせたら勝ち。

> 以前、うちの店に入ってきていろいろと物色し始めたアメリカ人の男がいてね。銀食器を見てこれは銀かと聞いた。そうですと答えると、『モロッコの銀か』ってさらに聞いてくるんだよ。要するに混ぜ物が入ってるんじゃないかって意味さ。今度は別のものを見て、アンティークかと聞いてきた。そうだと答えると『お前が裏庭でつくったんだろう』なんて言う。妻は、キレそうになってたよ。でもこれは魚釣りみたいなもんなんだ。食いついた魚を無理に引っ張ると糸が切れるだろう。だから放したり、引っ張ったり、また放したり引っ張ったりして、疲れさせる。そこで糸を巻き上げればいい。その男は琥珀を見て、プラスチックかと聞いてきた。俺は違うと答えた。『琥珀です』。『香港製か?』。男はずっと俺をやり込めようとしてたんで、好きにさせておいた。反撃できるタイミングを待ったんだ。最後に男は美しい象牙のおわんを手にとった。職人が何世代もかけて彫り上げた作品を、男が振り回し始めたんだ。だから、俺はヤツの手首を摑んでおわんを取り上げ、光にかざした。『お客さん、大切に扱ってくれませんかね』。それから、そのおわんの歴史を説明すると、男は自分がバカだったと気付いたらしい。すみませんと謝まったから、構わないと答えた。何も知らなかったんだな。恥ずかしそうにしていたよ。その晩、そいつはいっしょに食事をしたタンジールの誰かから、俺の評判を聞いたらしい。翌日またやってきた。前の日はあばれ馬みたいだったが、この日は乗ってほしそうだったから乗っかった。もう俺の言うことならなんでも聞いたね。男は見事な銀のブレスレットを何本か買っていった。もし俺が我慢していなかったら、おいしい魚を逃していただろう。力ずくじゃなくて頭を使ったんだよ」。

結婚式の前の買い物での事例。

→予算の合わない顧客に対して蔑ろにする店員が描かれている。

これはむしろ逆とも言うべきで、予算が潤沢な人は他社(他のお店)でも同じようなアプローチを受けているはずで、こういう難しいお題、予算的に厳しい顧客に対して、何を得たいか、優先したいかを確認し、それに対して適切なアプローチ(他の店を紹介する、分割払いを提案する、1番安い指輪になるけど提案してみるなど)をすることで、他との差になり顧客からの信頼を得られる。

> 最初に訪れたのは、五番街の超高級デパート、バーグドーフ・グッドマンの一階にある宝石店のヴァン クリーフ&アーペルだ。入った瞬間に後悔した。ガラスの陳列ケースに入った輝く宝石に値札はなく、店の人たちは、いまにも僕を取って食いそうな目つきをしていた

> 予算を口にすると、女性が引くのがわかった。それは僕がこの日のために貯めてきたお金で、僕にとっては大金だった。だが、そのセールスの女性は、いかにもがっかりした様子を見せた

> それでおしまい。僕の財力は、彼女の世界ではこれくらいの価値しかなかった。おもちゃの指輪程度というわけだ。別の指輪を見せてくれるわけでもなく、分割払いの提案もない。ほかの店を教えてくれるわけでもない。僕は自分の経済的価値を自覚した。それは彼女が鼻にもかけないほど低かった。

オークションで指輪を買い、プレゼント用の箱を探している時の話。

→これも先ほどの例と同様で、顧客に伴走する姿勢が弱すぎる。

結果的に箱を提供出来なくても、上司に掛け合ってみる、箱だけ無料で渡すのは難しいのでこの商品を買ってくれたら渡せる、みたいな“努力”を見せることが重要。

この差は本当に大きい。

> アンティーク宝石店のフレッド・レイトンにたどり着いた。

> 「何かご用でしょうか」とその女性が訊ねた。僕はビニール袋に入った指輪を掲げてみせた。 「さっきオークションでこの指輪を買ったんですが、箱がいるんです」。すると、「ありません」と、バッサリ。店のなかは箱だらけだったのに。一つくらい売ってくれてもよさそうなものだ。そこで僕はこう言った。「もちろん、お支払いします」。無料の箱はない、という意味かと思ったのだ。すると「うちでは、そういうことはいたしませんので」と彼女は言い、ほかの客のほうに向き直った。結構じゃないか。通りに出て歩きながらそう思った。クソくらえ。

次いで、スーツを買う時の話。

→この場合は、「ぶっちゃけそこまでこだわりないから場違いじゃなければok」という顧客ニーズを理解して、適切にアプローチして結果信頼を得られた好例。

これは本当にコスパが良い。その場で仮にもっと高い商品を提案して売れたとしても、感動にはならないから次が無い。

この人の言うことは信頼出来る、と言う状態を築ければ、ここでも描かれているように次にも同じケースが出てきたらすぐに思い出してくれる。

> それにくらべて、マンハッタンのミッドタウンにあるポール・スチュアートでの体験は対照的だった。

> ほんの一瞬で、彼は僕を正確に見抜いていた。僕はほとんどスーツを着ない。洋服にもあまり興味がない。ただ、場にふさわしくて仕立てのよいスーツならそれでよかった。この日のために一応の努力をしたことを見せたかっただけだ。上着が二つボタンだろうが三つボタンだろうが、切り込みがシングルだろうがダブルだろうが、袖口のボタンが三つでも四つでも、まったくどうでもよかった。場違いじゃなければ、それでよかったのだ。彼はそれを察して、手を貸してくれた。それまで結婚式の準備中に出会った人たちは、みんな例外なく一生に一度のことだから出し惜しみする場合じゃないと、もっと高いものを買わせようとしたが、彼は違っていた。結婚式を利用して僕から金をむしり取ろうとしなかったのは彼だけだった。

> スーツを選ぶと、その男性は僕を試着室に連れて行き、イタリア人の仕立て職人がズボンの長さを測って折り返しをつけたほうがいいと言ってくれた。僕はまたその言葉に従った。彼を信用していた。それ以来、洗礼式のワイシャツや、結婚式のネクタイ、何かきちんとした場に着ていく洋服が必要になると、僕はいつもポール・スチュアートに行くことにしている。

これも非常に重要。

顧客が金になる人だと分かってから良いように立ち振る舞うのは誰でも出来るわけで、先ほども書いたように差にならない。

重要なのは、最初からまずこちらから尽くすこと。

返報性の法則だ。

> 本当に優秀なセールスマンは、どんな顧客をも愛するところから始めます。お客様をいつも正しく判断するのは不可能です。きれいに着飾って買い物をする人がいちばんの上客とは限りません。とくに、昨今のお金持ちは目立つことを好みませんから

>ブロードウェイの名女優、メアリー・マーティンは、舞台が始まる前に毎回舞台袖から観客席をのぞき見し、目に入る観客全員に「愛してる、愛してる」と呟いていた。幕が上がるころには、彼女は本当に観客を好きになり、最高の演技を見せたいと心から思うようになっていたという。

ウェットスーツの事例も重要。

相手が何を(モノ)ではなくて“どんな状態”を求めているか、を推察して適切に提案する必要性を説いている。

ここで言えば顧客が欲しいのはウェットスーツというモノではなく、熱心なダイバーからこの店はイケてる最先端の商品が常に置いてあると思われる状態、そのためのウェットスーツ。ここが理解できてるかどうかの差は大きい。

> ウェットスーツの事例とは、次のようなものだ。あなたはダイバーズ・デライトというウェットスーツの製造会社の社員で、ダイビング用品のチェーン小売店に製品を売り込む仕事をしている。

そのウェットスーツは宇宙飛行に使われる素材でできていて、競合製品よりも体温を五度高く保つことができる。だが、値段も高く、通常製品が二五〇ドルのところ、あなたの製品は四〇〇ドルもする。あなたはこれから売り込みに行くところだ。相手のダイビング用品店には数々のベンチャー企業がやってきて、約束を交わしては、守れずに去っていく。だが、その店は、つねに先端を走ることを使命としている。大手量販店もウェットスーツを販売しているため、その店が生き残るためには差別化が必要なのだ。

あなたの仕事は、その店に合計一二着のウェットスーツを買ってもらうことだ。しかも、男性用と女性用にそれぞれ三サイズを二着ずつ買ってもらわなければならない。

ウェットスーツを売るためには、顧客がほんとうに恐れているのは何か、ほんとうに必要なものは何かを発見しなければならないことが、二時間の授業のなかで次第に明らかになっていく。顧客が恐れているのは、安売り量販店との価格戦争に巻き込まれることで、それを避けるには、熱心なダイバーを対象にした商売を安定的に維持することが必要になる。ウェットスーツの機能的な優位性については、買い手が評価してくれる。あなたの仕事は、安定的に商品が供給できること、店に十分な利益をもたらすこと、ダイバーたちが競ってこの商品をこの店で買うと相手に信じさせるこ

とだ。あなたの商品は、ダイバーの体温を暖かく保ってくれる高価なウェットスーツではない。そのダイビング用品店が業界の先端に立ち続けて利益を増やし、それを維持するための手段が、あなたの商品なのである。

Posted by ブクログ

初めて営業という職種について、自分が考えた本。

顧客の利益になる事を考え、信頼関係を築く意味では、ビジネスマン全員が意識として、持たなければいけない事を改めて感じる。

Posted by ブクログ

様々な一流営業マンの実態を対話形式で顕にしていく。

いわゆる営業のハウツー本ではない。決して真似できない人達ばかりである。ただし、その人達の根底にあるもの。何の為に働いているのか、は通じるものがある。

お客様を喜ばせたい、問題を解決したい、など想いは様々。営業を型にはめてこうしろ、言うのはなかなかに難しい。この本のようなスーパー営業は教えてどうなるものではない。

出来る営業の共通点。打たれ強さと楽観主義。前向きで明るくないとダメだ。暗い人からは買わない。これは納得。

営業とは「自分の思いを相手に伝えて相手の心を動かして行動を起こしてもらうこと」なるほど。

Posted by ブクログ

営業のテクニックではなくマインドについての本。事例が多く読みにくいところはあるが、拒絶を受け入れる営業、新しい価値の創造、顧客の心を満足させることが営業には大事と書かれている。

営業に興味のある人やマインドをもう一度捉え直したい人におすすめ。

断られて心の折れた時に、拒絶された回数が多いほど成績の高い営業マンの話などがある為原点に立ち返るのにいい本。

自分なりのまとめ

レジリエンス→メタ認知、理念、楽観性

ストーリーを売る→具体的なメリット提示、自分なりの役割の認識

価値の創造→心の欲求を満たす、顧客目線、顧客と同じ立場で話をする

Posted by ブクログ

営業に従事する身としてタイトルに惹かれて手にとった。

全編を通して各方面の営業マンの思考とプロセスが描かれているが、その折々で印象に残ったフレーズがいくつかある。

「お客様の動機を正しく察することは、相手のほしがる商品を知るのと同じくらい重要だ」

「僕たちは、ただ「売る」ために売るのではなく、人生で望むことを達成する手段として売る」

「さあ、楽しもう。出発だ」

営業を始めた当初は期待と恐怖が入り混じった感情でお客様と向き合っていたが、いつからかその感覚も麻痺して、何も考えず日常の「行為」として営業活動が埋もれてしまったことに気づけた。

改めて自分の仕事に誇りをもち、そしてそれを「楽しむ」と言う気持ちをもって日々お客様と向き合おうという気持ちになれた一冊。

Posted by ブクログ

セールスの話が中心だったけど、交渉として読んだ。やりたいことを実現させていくためには、交渉が必要になる。回数が多ければ、成功する回数も増える。失敗すれば、教訓を得られて成功率があがる。ダメもとなら、失敗しても傷つきにくい。マインドセットも重要だ。

Posted by ブクログ

結局精神論、マインドセットが重要という話。

新しいものを売り込むということは客から拒絶されるというベースで考えなければならない。拒絶されてもそれをどうやって乗り越えていくのか、失敗をどうやって次に生かすのかということが良い営業につながる。

志論と結構近いものがある。

エリート営業ほど、多く挫折しているし、失敗をしている。

逆に言うと、拒絶や失敗するまで売り込みを継続できている。

人間の打たれ強さとは、人生の意義を見つけようと努力する力。自分が環境や結果を変えられると信じる力。いい経験からも悪い経験からも学べるという気持ち。

大きな法人営業であっても基本原則は同じ。むしろ原理原則が重要になる。

セールスマンの自我は、売込みに成功して自分の価値を自覚したいという気持ちから生まれる。

Posted by ブクログ

1.タイトルに惹かれて買ってしまいました。

2.MBAでセールスを教えない理由は、成果が数字で出てくるから、つまり、自分の能力が正直に出るので恐怖を感じるからだと自分は結論付けてます。

営業は世界一ハードな仕事だが、世界一魅力ある職業であることを伝えたいのがこの本の目的だと思います。ロバート・マクマサーをきっかけに、心理学をビジネスに応用し始めましたが、それだけでは語ることができません。科学を用いてもなお理解が完全にならない営業は、そこに難しさが出てきます。著者はジャーナリストとして、セールスマンに取材し、どのようなセールスマンが一流なのかということを伝えています。

3.特に響いた言葉は、「営業に魔法などない」という部分です。一昔前の本では、「この一言でクロージング!」みたいなスキルに特化した本がちらほら出ていましたが、これはもう使えないのではないかと思いました。営業を担当してる身で、契約ほしさに、そのような必殺トークと呼ばれるものを使ってみましたが、効果は全くありませんでした。この本でも述べているように、営業に必要なのは2つで、自分を売ることとよく話しを聞くことです。これは営業マンの基礎能力と言っても過言ではありません。これがあってこそ、初めてお客さんが振り向いてくれるのだと思いました。

Posted by ブクログ

経済や経営と同じように、営業にも理論があるのだろうか?

タイトルを見た時に、ふとそんなことが頭に浮かんだ。

結果からすると「なぜハーバード・ビジネス・スクールでは営業を教えないのか?」というタイトル通り、営業のノウハウは形式ばった理論などはなく、実践を通して学んでいく要素が強いということが分かる。営業に関する本を100冊読むより、誰かに何かを売るという行為を1度してみた方が多くを学べるという点では、スポーツとかゲームに近いのだと思う。

で、本書は、営業という行為をマスターする為に必要な要素は何なのか?という内容が中心に書かれているのだけれど、この本が決定的に他の営業ノウハウ本と異なる点は、筆者自身の体験談ではなく、成果を残してきたいわゆる「成功者」といわれる営業マンのケーススタディを集めて、体系的に営業を論じようとした点だと思う。

でも、人間の性格と一緒で体系的に論じられる程営業は合理的なものではない。それは商品を販売する対象としている顧客もまた人間だから致し方ないところではあるのだが。まるで「そんな単純なものじゃないんだよ、営業は」と1冊を通して読者に分かってもらおうとしているような書きっぷりだ。

本書の中では、さまざまなケースを扱って、何が営業にとって重要な要素を論じているのだけれど、その答えはひどく曖昧。

例えば、福利厚生が優れていて仲間意識が非常に高い組織の方がいい結果を残すのか、それとも厳しいノルマを課して仲間内でも常に競争に晒されている営業の方がいい結果を残すのか。あるいは、すべてがマニュアル化された営業活動が最も効率的に成果を発揮するのか、それともセールスの才能は人格と一緒で先天的に授かったものであり、努力しても最終的には才能に勝てないものなのか?

扱う商品や担当する業界によっても状況は変わってくるけれども、答えは明確ではない。

この本でも結論までは提示していない。でも、結論を導く上でのヒントとなる考え方を書いてくれている。

顧客と長期的な付合いが発生する商品を扱っていればチームワークを発揮して営業する方が結果は残せるし、逆に単発的に売り切る商品の場合は結果重視の競争環境の方が優れていたりする。

営業方法についても一概には語れない。

けれども営業に必要とされる「要素」には共通する部分もあるようだ。

確固たる信念を貫き、常にプラス思考で楽観的。改善する気持ちを忘れないこと。

情緒的かつ感情的にもかかわらず他人に対しては強力な共感力を持っていること。

欲と敵意に突き動かされ、自分が納得した目標を達成することには厭わない一匹狼のタイプが多いこと。

しかし、欲深い一方でエゴから距離を置く能力を有していること。

こう見ていくと、営業のスキルって人として生きていく上で大切とされる要素と非常に似通っている。

ここに挙げた能力、というか生きる上での指針のようなものを遂行することは、いわば宗教の戒律と信じて生きていくのと似ている気がする。本の中にも書いてあるが、売りたいと思う商品の魅力を語る為には、まずその商品の素晴らしさを理解しなければならない。それを顧客に伝播することは、まさに布教活動のようなものだ。

営業が経済学と心理学の中間に分類されるのもこの点からかもしれない。

商品の素晴らしさを説明するとき、合理的な理由が必要な一方、心に訴えかけて、何だか分からないけど魅力的で惹きつけられる要素も必要になる。それは商品だけでなく、営業活動を行うその人にもまた必要な要素である。売っているものよりも「あの人から買いたい!」という理由で商品を買うことは、結構多い。

結局は経験の積み重ねでしかないのかもしれないが、営業を極めるということは、生きる上での人間力みたいなものを極める事に繋がるのかもしれない。その考え方の一旦を本書は与えてくれる。人の数だけ営業のやり方が存在するし、明確な方法も決まっていない。だから誰にでもチャンスがあるし、モチベーションにも繋がる。決してこの本を読んだからといって、成果を確実に残せるようなノウハウを習得する事は出来ないけれども、「自分はこうありたい!」という理想像みたいなものは描けるかもしれない。

人が好きじゃないと営業はやってられない。

仕事としてきっぱり切り離せるような代物でもなさそうで。

つくづく難しい分野である。

生きるということは大変なのだなぁ。

Posted by ブクログ

原題はThe Art of the Sale

邦題の問い掛け答えが 本文中に明確に在るわけではないものの、様々な職種の一線で活躍する セールスの哲学の触りが散りばめられていて 読み物としてはおもしろい。

「営業にもいろいろな種類があって、一般化は出来ない 。 ~学んで身につく技術もあれば、生まれつきのものもある。遺伝子や身体の構造に長年の成功体験が加わって、その人が できる。そういう意味では、確かにセールスマンはつくられるものだ。営業スキルも学ぶことができる。」p310

「セールスの真髄は~、大多数の セールスマンが実践しているいい習慣と気持ちのいい振る舞いの日々の積み重ねの中にある。それは彼らが僕らに分けてくれる明るい人生の見方にの中にある。」p366

Posted by ブクログ

営業という仕事は生きていれば必ず避けられ避けられない。

ビジネスで売り込むことに限らず、生きていれば何かしらのアピールは必要になってくる。

営業が上手い人とそうでない人の分析が幾つも載っているが、この本で大きく納得できたことが一つある。営業という行為への苦手意識や躊躇いについてだ。食べる為には収入を得なければならず、その過程には営業が欠かせない。にもかかわらず、躊躇いがある。本書はそれを理論的には解決してくれたと思う。今後は、これまで生きてきた中で偏ってしまった考え方をほぐしていかなければと思う。

僕が大いに納得できたのは、営業が比較的得意な人とそうでない人がいるのはなぜかということ。僕は後者だが、なんでそうなってしまったのかという疑問の答えがあったのだ。

生きてきた環境の影響が大きい、そういってしまうと単なる逃げの口実になってしまうのだが、僕が納得できたのはそこではない。

営業が得意な人は、親が商売を営んでいたりして、生活の中で身近に営業が存在していることが多い。親が会社を経営していたり、自営をしていると売り買いによって自分の生活が賄われていることが実感しやすい。努力や苦労しながら売ることで利益を得て、それによって日々の食料や学費が払えるという実感がある。

一方、僕の父親は雇われサラリーマン技術者で母は専業主婦だった。父親は、同僚に営業職の人がいて、その人が会社にもたらした利益から給料を得て、僕はそのおかげで生活できた。会社の中での分業として父は技術者をしながら、父の分の営業は誰かがやっていてくれたわけだ。

そんな環境の僕にとって営業に触れるのは、客として売られる場合が多い。買い物やら勧誘やらで買いたくないものを勧められたりするようなイメージが多い。また日本には儲けることはよくないだとか、お金についての道徳や忌み嫌う空気が漂っている。父のように間接部門の仕事で、その家庭で生活していると、こういった営業ということの負の部分ばかりの意識ばかりが育ってしまって、生きていく上で必ず必要な売るという行為に偏見を持ってしまうのだ。

この本を読んだ後、自営をしている過程で育った人と話した。自営や経営者の家庭だと、営業して売ることのポジティブな面をよく理解していた、というかそれが染み込んでいた。

このことを実感し、僕の中の偏りを無くさねばと思った。

Posted by ブクログ

どんなに素晴らしいビジネス戦略をたててもビジネスはお客さんからお金を払ってもらってナンボの世界。あらゆるビジネスに営業は必要。再認識させられた。

Posted by ブクログ

営業をしろとのお達しがあって、降格させられてしまったので

営業の本を読もうと思い購入。

まったくおこがましいが、営業ってもしかしたら自分に合っているのかも

と読んでいると思いました。また、経営や理論ではなく、人生の縮図であり

人間の本質であるのが営業なのだろう。であれば、、それを実践できる

強さを身につける可能性があるのかもと思い。がんばってみようと思います。

また解説にライフネットの岩瀬氏が書かれてある内容もよかったです。

Posted by ブクログ

人生とは、営業の繰り返しではないのか。

そう考えはじめた矢先に、ちょうどこの本の記事を見かけ、手にとってみた。

他人に何かを売り込み、納得してもらい、行動に移してもらう。

社会でうまくやっていくとは、これの繰り返しだ。

例えば、遊びの誘いでも、相手にその遊びが楽しいと思ってもらい、実際に誘いに載ってもらう必要がある。

恋愛もそうだし、就職活動もそう。

社会に出て働けば、上司や人事に認めてもらわないと昇給や昇進はあり得ないし、顧客に認めてもらわなければモノは売れない。

これは、つまり、広義の営業である。

この本では、国や立場を超えた様々な人の営業のスタイル・考え方が描かれている。

一つのテーマとして、営業は先天的な才能か後天的なものによるかというものがある。

どちらかのみと言い切ることは出来ない。

ただ、言えるのは先天的なものだとして割り切って諦めてしまってもいいことはない、ということである。

私たちは常に営業をしている。

その中では、友達に断られることもあるし、女の子にふられることもあるし、上司に怒られることもある。

それでも再び、友達を誘わないとつまんないし、女の子にアタックしないと結婚は出来ないし、上司に報告しないと昇進も出来ない。

じゃあどうすべきか。楽観的に前向きに次のチャレンジに向けて気持ちを切り替えると同時に、反省して自分に磨きをかけるだけである。

営業に成功の普遍的なノウハウはないと思う。

ただあるとすれば、この本にもあるように、自分という人間としての魅力を伸ばすこと。そこには人間の数だけ様々なスタイルがある。自分という人間の魅力を磨き、それを理解し実践することが大事だ。

【追記】

自分の売りたいモノを売るのではなく、相手を理解し、相手の欲しいストーリーを売ることが重要。

Posted by ブクログ

自分の目的を達成させるために、相手に尽くす

偽善による矛盾を自ら整理をつける

楽観的に考えながら、シビアに改善する

短期的に売り逃げるには成果主ノルマ主義も成果を出す 薄利多売 競争環境

ただ、長期的に売り続けるには、顧客とパートナーになって行くことが成果になる

差別化高付加価値 共創環境

きっと体系化したようにすることや、それっぽい論文にしにくいから、学術分野が手を出さないのかも。経営やマーケティングも眉唾ものおおいけどね…

子どもに何を求めるか?生きるために必要な能力を自ら手に入れられる力 というのは説得力ある話。

Posted by ブクログ

営業の成功事例としてキリスト教の「免罪符」をあげている。布教という「使命感」でもって「免罪符」を営業することでキリスト教がビジネスモデルとしても成立した、と。

さらにその延長線上のアナロジーとしてアップルストアをあげる。販売員が「牧師」であり、アップルストアが「聖堂や教会などの施設」、ユーザーが「信者」、そしてアップル製品が「免罪符」というワケだ。となると、ジョブズはキリスト?

「使命感」の背景にあるのが「カスタマーサクセス」であり、それを言語化するのは営業マン自身、つまり「主体性」をもって「使命感」の醸成にあたりたい。このあたりは「7つの習慣」の「第一の習慣」と「第二の習慣」に詳しくある。

Posted by ブクログ

営業は人生で最高の仕事

①営業は拒絶から始まる

・NOを言われた人ほど売上が高い

└訪問回数が多い

└NOを言われるまで「追加で」提案し続けていた

拒絶:相手の要望と自分の要望をすり合わせることで生まれる現象

ここから逃げてはいけない。

つまりNOと言われてからがスタート。

②使命感

拒絶を乗り越えるための武器

事例1:キリスト教

免罪符販売を「最も古く、最も大きく巧みな営業」

→効果が曖昧なものを売りまくった。

拒絶を乗り越え、世界を席巻。

事例2:Apple

初期のアップルストア

ストア店員は、優秀でなくても熱狂的なファンを採用していた

→キリスト教の伝導者に近い

Posted by ブクログ

ハーバード・ビジネス・スクールで営業を教えない理由を解説するものではありません。

人気が出ない「セールス」に光を当てる本です。海外では「Life's a Pitch(人生は売込である)」「The Art of Sales(営業は芸術)」というタイトルで売られている。なぜ日本ではこんなタイトルに...

営業のテクニックではなく、マインドが焦点。

営業の原点に立ち返ったり、セールスの良さを伝えたいときに見たい1冊です。

・ビジネスにおいて最も営業が重要

・出来る営業の共通点。打たれ強さと楽観主義。前向きで明るくないとダメ。暗い人からは買わない

・営業とは「自分の思いを相手に伝えて相手の心を動かして行動を起こしてもらうこと

・拒絶されるまで提案することが大事。営業先と調整し最大限良い提案をし続ける

・回数が多ければ、成功する回数も増える。失敗すれば、教訓を得られて成功率があがる

エリート営業ほど、多く挫折しているし、失敗をしている。

逆に言うと、拒絶や失敗するまで売り込みを継続できている。

マインドセットを心得れば、向き不向き関係なく、だれでも売れる営業になれるよ。というお話。

Posted by ブクログ

・ビジネスにおいて最も営業が重要

・使命感を持つことが大事。スキルや能力よりも。

・拒絶されるまで提案することが大事。営業先と調整し最大限良い提案をする意識で。

・Appleがなぜ、家電量販店ではなくAppleストアをつくって、Apple好きなスタッフにApple製品のみを営業させているのか。(キリスト教がなぜ、公共の場所を借りるではなく教会をつくって、信者に免罪符を営業させているのか。)

という事例が面白かった。

Posted by ブクログ

優秀なセールスマンは「ハッピーな負け犬」

拒絶が勝利への第一歩

失敗への受容性

マーケティングの目的は、売り込みの必要性をなくすこと。顧客をよく知り深く理解することで、商品やサービスが、顧客に最適なとものになり、自然に売れるようになることが、マーケティングの目的 ピーター ドラッガー

知識と教養を十分に身につけ、無理なく自分らしくいられること

自分の知性と才覚と心の広さを世界が認めてくれると信じること

Posted by ブクログ

世界中、また歴史上のセールスが上手い人を調査したり、取材して紹介形式でまとめた1冊。個人的には翻訳本は読みづらく苦手だったが、話題になっていたので読んでみた。やはり少々読むのは大変だった(笑)結局は、色々な営業手法ややり方があるが、営業は資格なんてないし机上で学ぶモノではなく、色々な人の経験や手法を知り、現場で試行錯誤しながらやっていくしかない、素晴らしい仕事だ、ということか。

Posted by ブクログ

「営業とは、ものを売ることではなく、自分を売り込むことだと考えている。お客様は商品を買うのではなく、信頼できるあなたが売っているもの、つまりあなた自身を買うのだ」

正直タイトルがかなり釣りになってるので、もっとgeneralに営業とはなんぞやみたいな本でしたん。

というか、今後の時代を考えれば営業ほど欲しいスキルはないし、営業を軽視してる自称エリート層にとっては一読の価値があるものかなぁと。

Posted by ブクログ

営業という体系的な研究が進んでおらず、門外漢からはある種ブラックボックス化された分野について、それがどういった活動であるのか、様々なトップセールスマン/ウーマンのストーリーをベースに描き出した本です。

よく聞く話として、「一番良いのは、営業なんかしなくても商品が売れることだ。Appleを見てみろ、営業なんかしていなくても、差別化された製品群で高い売り上げを達成しているじゃないか」という話を聞きますが、Appleは営業に対して独自のアプローチを取っているだけで決して営業をしていない訳ではないとこの本を読んでよく分かりました。もしかすると本当に全く営業なしで売上を上げている企業もあるのかもしれませんが、それはごく一部で、殆どの企業では営業活動がその会社の命運を握っており、そういった意味で間違いなく世の中を動かしている原動力の一つであると言えます。非常に泥臭い側面があるため、マーケティング等と比べて学問的なメスをいれにくい分野だと思いますが、それがどういった活動なのか理解出来る環境が社会全体でもっと整えば良いのにと思います。

自分自身も短いながら、営業の経験があるため、営業という活動が如何に自分の自尊心と向き合わなければならない仕事か、ある程度は理解出来ています。その為、成功するセールスパーソンの特性は千差万別としながらも、「打たれ強さ」と「楽観主義」は共通しているという記述は非常に腑に落ちました。