あらすじ

世界三大肖像画家、写楽。彼は江戸時代を生きた。たった10ヵ月だけ。その前も、その後も、彼が何者だったのか、誰も知らない。歴史すら、覚えていない。残ったのは、謎、謎、謎──。発見された肉筆画。埋もれていた日記。そして、浮かび上がる「真犯人」。元大学講師が突き止めた写楽の正体とは……。構想20年、美術史上最大の「迷宮事件」を解決へと導く、究極のミステリー小説。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

写楽とはだれか?

その人物がその年の江戸に来ているのか

その確証もないまま執筆を開始したという作者のあとがきを読む限り、

ほんとうにその勘と執念だけで掴み取ったんだなぁ、と深い感動に包まれます。

以前いちど挫折してるから

読んだタイミングが良かったのかもしれない。

主人公の佐藤同様に

私も相当に打ちのめされていた時期でした。

なにもかも酷く打つ手なしだと感じていたから

やりたいことに対しても

これになんの意味があるんだ、対価の保証はないって感じでとても苦しかったけれど

半ばで佐藤の息子が幻となって

「パパ、こっちでいいんだよ」(だったかな?)方向性を示唆する部分など

むしろ私が勇気付けられてしまいました。

お陰さまで新規プロジェクトも立ち上げられました。

本当に資料と戦いながら掴み取った結末。

手探りでなにかを作る職業の方は手に汗握ります。

Posted by ブクログ

島田荘司さんは初めて読みました。とっっても面白いです。やっぱり巧いです。社会風刺や、歴史的観点からの見方、それでいてミステリってなかなかできないことと思います。しかも写楽の謎に迫るって、誰もが正体を知りたい人ナンバーワンの日本史の人ですからね。早く下巻も読みます。

Posted by ブクログ

回転ドアの事故で息子を失った佐藤。妻と義父との対立。息子の事故から回転ドアの安全性を高めるための会合に参加した佐藤。会合で出会った片桐教授。川に飛び込み自殺を図った佐藤を助けた片桐教授。妻と義父の起こした裁判に巻き込まれ週刊誌で叩かれた佐藤の浮世絵研究。佐藤が手に入れた肉筆がに書かれたオランダ語を訳した片桐教授。写楽の正体を探る佐藤の研究。

Posted by ブクログ

蔦屋重三郎が世に出した「写楽」にまつわる不思議ミステリーを追う物語。島田荘司作品らしい構成で、読者にテーマ背景の教養をタイムスリップしたショート(伏線)で補いつつ、本筋のミステリーが進むから、興味を引きつけられながら読める。さすが島田荘司先生!2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」がちょうど重なるので、べらぼう視聴者にもおすすめです。

Posted by ブクログ

2013/5 初読時のメモより

作者が提示した、写楽の謎:写楽が誰にせよ(既に知られた人物の変名にせよ)何故出自などが全く伝わって無いのか、接触していた筈の周りの人々が写楽について何故なにも語っていないのか。写楽はオランダ人だったという仮説は、これを合理的に説明していると思う。役者絵は、ブロマイドと芝居の宣伝を兼ねるものなのに、写楽は本来対象にならないような端役も描いていたという事も本作で初めて知った。

Posted by ブクログ

島田荘司さん初読みだったけど、意外と読みやすいんだな。

美術史ミステリーという情報のみで読み始めたら、序盤でアリ・アスター作品かよという鬱展開があって驚いたけど、引き込まれた。

ただ、本格ミステリを読むのが久しぶりで、途中頭がこんがらがった…。

でも丁度そのタイミングでこれまでのまとめの章が入ってありがたかった。

写楽とは何だったのか、謎が解けたらすごい。

Posted by ブクログ

名前を聞いたこともあるし、絵も見たこともある。

でも知っているようで知らない『東洲斎写楽』。

そもそも写楽別人説が色々語られるほどの謎の人物で有名ってのも初めて知った。

それ以外にも浮世絵で知っている有名どころ葛飾北斎や安藤広重、喜多川歌麿がある程度近い時代の人達で顔見知り的な存在であったことも。

読んでる最中から『ゆっくり浮世絵を鑑賞してみようかな?』と興味が湧いてきた。

物語はその写楽の謎が解き明かされていく流れだけど、まったく予備知識の無い私でも引き込まれていくほどしっかりとした作りの小説。結局は違ったけれど、初期に出てきた『写楽=平賀源内』説はすっかり信じてしまうほど。

また作品は主人公のいる現代の話と、写楽が活躍した江戸時代を蔦谷重三郎を軸とした話を交互に進められる。その蔦谷をはじめ江戸時代の人々のやり取りがテンポの良い江戸っ子口調で、それに馴染みのない私でも活気の溢れるお江戸に混ざった気分になれる。

この小説における写楽の正体もしっかり合点がいきました。私より浮世絵などに興味を持つ父に薦めてみたい一冊です。

Posted by ブクログ

ページをめくる手が止まらないとはこのこと。有名すぎるくらいの浮世絵師なのに、その実ナゾだらけな人物だということはまったく知りませんでした。ノンフィクションとフィクションの融合ほど面白いものはない。

Posted by ブクログ

思ったより長いので、上巻読後で一度感想を。

写楽は誰かを探るストーリーだが、思いがけない人物を想定。高圧的な妻とその実家との争いをからめながら、江戸時代と現代を並行して話は進む。上巻の最後にまたもや思いがけない事実が。。さて、下巻に移るか。

Posted by ブクログ

写楽がこんなに謎だったなんて。

日本中で話題なった回転ドア事故。そこからどう展開するのかわからなかったが、非常に潤沢な知的情報をもたらしてくれた。

江戸と現代を行きつ戻りつする展開も興味深い。

Posted by ブクログ

作品は現代編と江戸編で構成される。現代編は元大学講師佐藤貞三が主人公で語られ、江戸編は出版元蔦谷重三郎。この二編が交互に語られ写楽の真相を追究する。

現代編は、佐藤貞三が事故で息子を失い、その後一緒に謎を追究する片桐教授と知りあうところから始まる。そして写楽のあらたな正体を提示していく。

江戸編は、写楽の浮世絵を出版した蔦谷重三郎に語らせている。蔦谷が歌麿を育てたことや、江戸時代の鎖国の様子、徳川政治の様子を描き、写楽の絵に出会って感動した様子が生き生きと描かれている。

江戸時代10か月間だけ表れた写楽という謎の人物について、正体を探求する話だが、真相は誰もわからないところにロマンを感じる。だから新しい説に心が躍らされる。話に引き込まれ一気読みした。

蔦谷重三郎の江戸編のほうが好きで、最後は感動した。

現代編の回転ドア事故とか片桐教授とのことだけで一冊の話が作れそうだし、江戸編の蔦谷重三郎の話だけでまた一冊話ができそうである。それだけ盛りだくさんの作品である。

Posted by ブクログ

真実なのか全くの嘘ものなのか、曖昧なところがワクワクする。ミステリーの部類なのかどうかはわからないが、これぞミステリー! と唸ってしまう。面白い!

Posted by ブクログ

上巻はまだまだ謎だらけです。

さすが島田さんですね。分かりやすく、且つ緻密なお話なので何処までがフィクションか分からなくなりますが、どうでもいいくらい面白いので一気に読んでしまいました。

この人理系の人?ホント細かい…

Posted by ブクログ

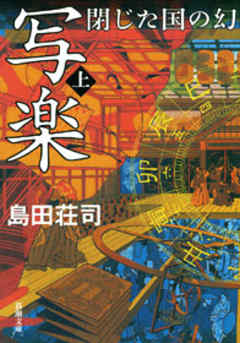

表紙がとってもかっこいい。上下巻並べると一枚の絵になる。

東洲斎写楽は言わずと知れた正体不明の浮世絵師。1794年5月からわずか10カ月の間に150点近い作品を残し、大ヒットを飛ばした後に、忽然と消えた。その中でも第一期の大首絵の構図の斬新さは、当時活躍していたどの浮世絵師の流れも汲まず、そして忽然と消えた後も、誰も写楽の流れを追随しなかった。

現代人から見ればそれほど特異に見えない写楽の浮世絵は、当時の人々には奇怪に映った。例えば、見栄を切る場面を強調したところからもわかるように、様式美が求められる役者絵に、滑稽さを持ち込んだ。それが新鮮だった。

想像してほしい。歌舞伎役者は当時のアイドルだ。かっこよくて美しく描かれなくては浮世絵は売れない。そこに写楽はどアップで変顔をしたアイドルスナップ集を出したようなものなのだ。

様々な研究者が、これは歌舞伎への深い洞察がなければ描けないとか、役者の表面ではなく本質に迫った素晴らしい絵だ、と絶賛している。写楽=歌舞伎玄人説は暗黙の了解事項と言っていい。

しかし本当にそうなのだろうか。

そもそも、写楽がレンブラント・ベラスケスと並んで世界三大肖像画家と言われるようになったのは、1910年にドイツ人のでユリウス・クルトが『Sharaku』を発表し、絶賛してからだ。

それまで日本では写楽なんて忘れ去られていた。そんなところに海外から逆輸入される形で、写楽の再評価が始まった。だから写楽の評価にはクルトの影響が多分にある。

島田荘司は、この説を小説の中で否定している。

否定どころか、これは歌舞伎のど素人が描いた絵だ、と言っている。

これ以上はネタばれになるので書けないが、諸説ある写楽は誰だ?論を対話形式で(小説だから当たり前だけど)わかりやすく解説しているので、すっきりするし、とても面白い。

欠点は最初の100ページくらいは、写楽とは全く関係ないストーリーが続くこと。下巻の最後まで読んでも全く無意味な話だった。

あと写楽の肉筆画に描かれた文字から、江戸時代のある有名人にたどり着くのだけれども、たぶんこれは作者の創作だ。

下巻のあとがきで参考程度だが、虚実の選別は示してある。でもちょっと足りない。

Posted by ブクログ

再読だが、ほぼ覚えていなかった。

"写楽とは一体何者なのか?"

浮世絵を研究している元大学講師の佐藤が、悲劇的な事故をきっかけに片桐教授と出会う。

教授との会話が長く続き、ほぼ説明のため読みにくい。

ミステリーの形をとった研究書のような感じ。

現代編がほとんどだが、蔦屋重三郎が主役の江戸編も少し挟んでいる。

現代編の終わりの方で、佐藤が動き出す所から面白くなってくる。

Posted by ブクログ

元大学講師の佐藤が写楽の作と思われる肉筆画を巡るミステリー。

前半は佐藤家のギクシャクした家庭内の描写にうんざりしたが、途中から写楽や北斎を巡る諸説が示され、俄然引き込まれていった。

個人的には、写楽が活躍したのはわずか10ヶ月だったということも知らなかったので、とても刺激的だった。

続きが気になる。。

Posted by ブクログ

東洲斎写楽の正体を巡るアートミステリーで現代と江戸が交互に描かれているのが特徴。

写楽の正体については確定したという認識でいたので新たな説が出た事に対しては興奮した。設定上主人公が北斎研究家のため浮世絵に詳しいという説得力は分かるが冒頭からの回転扉死亡事件そこから更に加速する妻との不和という展開は果たして必要だったのか。名探偵神津恭介がジンギスカン=源義経の謎に挑んだみたいに名探偵御手洗潔が挑むという方が設定の無理があるとしてもスッキリ読めたと思う。

Posted by ブクログ

子どもを回転ドアの事故で失い、そのために家族も名誉も失った元大学講師が、幻の画家写楽の謎を負う。浮世絵には詳しくなく、写楽も名前や代表作くらいしか知らなかったが、何ともミステリアスな画家のようでかなり興味をそそられる。写楽=平賀源内説から、源内北斎隠密説まで出てきて怒濤の展開。これからどう話が展開していくのか、見つかった肉筆画のサインと片桐教授はどう絡んでくるのか?

写楽の正体を推理しながら読むのも面白い。外国人説なんてどうだろうか。下巻も楽しみ。

Posted by ブクログ

またも歴史にアクロバティックに切り込む。

いつもの日本人批判も含みつつ。

現代編の答え合わせをするかのような江戸編。

現代編の回収されない要素たち。

構成の粗がやや眼につく。

備忘録。

どうしてだか、写楽=シャーロック・ホームズだった! というネタバレをどこかで読んだ気になっていたが、これは自分の夢だったのね。

Posted by ブクログ

下巻まで完了してから上巻の感想を振り返ると

全体を通した作品の粗さ・構想の甘さが上巻に出てきていて

下巻の面白さを考えると、もったいない印象を持った。

一番大きなところは、

上巻における現代編の致命的なまでのつまらなさ。

登場人物が揃って魅力に欠ける人物で、

ストーリーとしても陰鬱で面白みにかける上に、

ひたすらに主人公と片桐教授、常世田との会話による

写楽の説明に終止していて、閉口する。

会話も、「***」「そうですわね」

「***」「ふーん」「***」「そうです」

みたいな感じの素人のような会話文による説明が

延々と続いていて、つまらない上に

物語としてストーリーが動いていかない。

下巻の後書きで色々書かれているが、

要はダラダラと書き連ねていく書き方で、

後になって書いた文章をきちんと見直して、

不要な文章を削ったり、あるいは膨らませたり、

言い回しを工夫したり、といった推敲的作業を

ほとんどやっていないということなのだと思う。

明らかに文章が練られていないし、

全体の構想もきちんと考えられていなかった。

知識の蒐集や事実関係の確認に

力と時間を使い果たしてしまって、

頭のなかにあるものを文章にするというところに

力が回っておらず、余りにも未完成な作品だった。

Posted by ブクログ

色々言いたいことはあるものの、

総じては、面白かった本。

江戸、寛政の時代、突然現れ世間をあっと驚かせ、10カ月という短い期間に多数の作品を残しながらも、忽然と消えた、「東洲斎写楽」。本名も生まれも、存在自体が謎、の写楽の正体について、フィクションとノンフィクションを織り交ぜながら、描いた意欲作。

そう、意欲作、という言葉がぴったりだと思います、この作品は。「一番に伝えたいこと」がとても壮大で、スリリングだからこそ、その他のことが若干粗い仕上がりになっています。

たとえば冒頭、写楽の肉筆画、に記載された欧文でのサイン。平賀源内?と思わせ、途中から一切でてこなくなったこの話はどこへ行ったのか?

たとえば序盤、こどもが事故で亡くなる話。はたしてこれは必要だったのか?

などなど、ミステリーものではよくある、「大きい謎」と「小さい謎」の組み合わせによって染み出すはずのその本の味が、「小さい謎」がまったく解明されないことで、ちぐはぐな出来になっているのは確かだと思います。

写楽の正体、についてだけ言えば面白い作品なんです、ほんとうに。ここだけに絞って描く方法はなかったのかな、なんて考えてしまいます。

浮世絵、写楽の正体に興味のある方はぜひ。

Posted by ブクログ

ぼちぼちですね。

初めて島田さんの作品を読みますが、

とても、惜しいような感じですね。

とりあえず、上巻を読んだ時点での印象ですが、

題材は面白そうですが、全体の方向性に対するしまったものが見えないように感じますね。

とりあえず、下巻に期待します。

Posted by ブクログ

前半だからか、ちょっとダルい。

島田さん、大好きなんですが、江戸編に入るまでが、長くて苦痛でした(^^;;

上巻の最後1/3くらいからは、スルスル読めます!!

下巻にも期待☆

Posted by ブクログ

六本木の回転ドアの事故から物語が始まり、「写楽」の謎を解いていくという因果関係が強引的。

しかし、「写楽」というのがこれほど謎めいた人物だったのか!?、一体、写楽は実在したのか?たった10ケ月の活動でその名声もその後の人生も何も残されていない・・・

鎖国政策の江戸期の幕府政策に反する各藩の利権阻止もからみ、謎の人物「写楽」が関与していたのか?

別人説としての謎を解き明かしていく・・・

下巻では、その回答があかされるのか!?

Posted by ブクログ

写楽の正体を語るために、わざわざ小説に体をなして作者の推理を語るものが理になっているが故に、その本筋以外の余計なストーリーは一切、余分である感が強いが、後編では、これらの余分なストーリーの最たるものである高層ビル回転扉事故や謎のハーフ美人教授などが登場することの必然性が話として収斂することを期待したい。いずれにしろ、子供を亡くし不幸であるはずの主人公に全く同情も、感情移入もできないで、非常に読みづらいのが残念である。