あらすじ

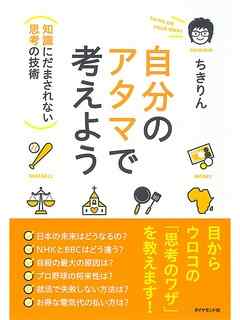

月間150万PVを誇る人気ブログ「Chikirinの日記」の筆者が、ユニークな記事を生み出す独自の思考法を初公開。「知っていることと考えることは全く別もの」といった知識と思考の関係と、「最初に決めるプロセスを決める」「縦と横で比較する」「判断基準はシンプルが一番!」など9つの考える技術を解説する。

...続きを読む感情タグBEST3

まさしく

知ること、情報を得ることが大好きな私には少しどころかかなり耳の痛い本でした。

いくら情報を持っていても進まない理由はコレでした。今後少しでも実践していきたいと思いました。

とても面白くてあっという間に読み終えてしまいました。

Posted by ブクログ

考えるって、結局どうするの?ということが分かりやすく書かれていて、定期的に読み返して思考のトレーニングに励みたいと思わせてくれる良書。

・考えるとはインプットをアウトプットに変換すること

・いったん思考と知識を分離する。知識は思考に活用するもの

・意思決定のプロセスを決める

・なぜ?だからなんなの?と問う

・縦と横に並べて比較する

・判断基準の取捨選択。自分なりのフィルターを

・レベルをごっちゃにしない

・データはとことん追いかける

・視覚化、グラフ化で思考を進化させる。階段グラフで要素分解

・知識は思考の棚に整理する。一度じっくり考えたことは知識よりも圧倒的に長く記憶できる

Posted by ブクログ

知識に騙されない思考とは何だろうと思いましたが、知識に引っ張られて物事をフラットに見えていない状態のことのようでした。

私は専門家がこう言ってたからこうに違いないと思い込んでしまうことが多々あるので、その部分は知識として蓄え、思考に関しては事実をそのまま受け取って色々な可能性を考えられるようにしたいと思いました。

考えるために、「知識と思考を切り離す」、「過去と競合・縦軸と横軸で比較する」、「ゴールとゴールを達成するための条件を具体的に決める」、「思考を視覚化する」、「得たい情報や得る可能性がある情報と得た情報から分かることを事前に考える」ことをして力をつけていきたいと思います。

Posted by ブクログ

『考える』や『思考』のについて、わかりそうで分からないことをわかりやすく言語化されている本。今後の様々な仕事に活かせられると思った、早くこの本を知れて良かった。

【1. 思考と知識の違いを明確にする】

・自分の頭で考えるとは、「知識」と「思考」を明確に区別して扱うこと。

・情報を受け取るだけでは不十分で、それをどう結論に変換するかが重要。

・知識が多いことで、柔軟な発想や新しいアイデアの妨げになることもある。

【2. 目の前の情報から考える力】

・人はすでに持っている知識によって、情報を楽観的または悲観的に解釈してしまう。

・「過去の知識」ではなく「今の情報」から考えることが重要。

・変化に気づけるかどうかは、この姿勢の違いで分かれる。

【3. 情報収集だけでは考えていない】

・情報を集める、グラフにする、会議で話すだけでは「考える」ことにはならない。

・「考える」とは、情報をもとに自分の結論を導き出すこと。

・結論を問われて答えが出てこないなら、それはまだ「考えていない」状態。

【4. 意思決定には思考のプロセスが必要】

・情報が揃っていても決断できないのは、思考の枠組みがないから。

・「どの条件なら進出する/撤退する」といった判断基準が必要。

・思考プロセスが明確なら、必要な情報も効率よく集められる。

【5. 情報は集めるだけでは無駄になる】

・使えそうな情報を集めるだけでは、ほとんどが使われずに終わる。

・情報収集にばかり時間をかけると、肝心の思考時間が削られる。

・情報は目的をもって集め、使い切る前提で扱うべき。

【6. 考える時間を見える化する】

・考える力を伸ばすには、実際に「考える時間」を確保することが重要。

・情報収集→分析→伝達→意思決定のプロセスごとに時間配分を振り返る。

・読書ばかりしても、考える力は身につかない。

【7. 「なぜ?」「だから何なの?」の習慣】

・情報を受け取ったときは、まず「なぜ?」「だから何なのか?」を自分に問う。

・この2つの問いが、思考のスタート地点となる。

【8. 頭の回転の正体=思考の棚】

・即座に意見を出せる人は、実はその場で考えているのではなく、事前に考えた結論を取り出している。

・「思考の棚」に考えた内容をストックしておくことで、素早い応答が可能になる。

【9. 忘れにくいのは知識よりも思考】

・一度じっくり考えたことは、単なる知識よりも記憶に残りやすい。

・知識を「思考の枠組み」に整理しておけば、長く忘れず活用できる。

Posted by ブクログ

考えるとはどういうことなのか、思考のプロセスが細かく書いてあって勉強になった。

情報を見て何を考え何を判断するのか、今後社会人として生きていく上で必要な力を身につけるための手助けとなりそうだ。

Posted by ブクログ

色んな国を旅した気になるし、切り口が鋭い。 自分ももっとなぜなぜ考えて本質の世界を理解したいと思う。 自然と人工の痕跡が見られる衝撃を受けたイースター島やウイグルのミイラの話が特に生き生きとして感動が伝わってきて興味を持った。 ソ連に行くのに半年間ロシア語を勉強したという徹底ぶりも共産主義の国へ行くというリスクヘッジを自分で行いながら行っているのだなという点も関心した。 博物館の成り立ちの違いなども興味深い。今までそのような違いを明確に意識したことがなかった。

Posted by ブクログ

知識と思考を分けて考え、常にだから?そこから何が言える?と自分に問い続けて初めて思考力がついたと言えるようになる。

自分の頭で考えられるような人間になるために努力したい。

Posted by ブクログ

◼️「意思決定のプロセス」を決めること!

意思決定のプロセスは超具体的に、情報収集をはじめる前に考えるべきこと

「こんなビジネス、儲かるかな?競合との差別化も考えないといけないな。中国市場が大きそうだね」

くらいの詰めのレベルで情報を集めはじめると、止めどなく膨大な情報を集めることになる。

簡単な例)

「今日はお肉にしよう。中華料理をつくろうかな!」

→要らない材料や調味料を、山ほど買うことになる

「詳細なメニューを決め、その料理のつくり方を、具体的に確認し、手順ごとに必要な食材と調味料をメモにリストアップしてから」

→最低限必要な食材だけを買うことができる

この国は「健康で文化的な最低限の生活を営むための生活費」が高すぎる

◼️判断基準を取捨選択をすること!

判断基準を絞り込んだ人だけが、結果を得ることができる

農林水産省

農家とJAのために→世界一安全で美味しい国へ

◼️自分独自の「フィルター」を見つけること!

就職活動の成否は「自分独自の、価値のあるフィルターを見つけられたかどうか?」

「自分に必要なフィルター」も、少し働けば誰でもはっきりと見えるようになる。

アルバイトで自分向きのフィルターを見つけよう

◼️知識は「思考の棚」に整理すること!

たとえ 苦労や努力をして知識を得ても、私たちは使わない知識をすぐに忘れてしまいます。 中学・高校時代に習った 数学や 物理の法則、古文の読み方や歴史の年号をすっかり忘れてしまった人も多いはず。 一方、人は「一度じっくり考えたこと」は知識よりも 圧倒的に長く記憶に残せます。新たな情報が手に入った時は、「この情報を収めるのに適した 思考の棚はどんな 棚だろうか?」と考えましょう。

Posted by ブクログ

出口治明氏の著作から、本書の存在を知りました。タイトル通り、「自分のアタマで考える」ことの大切さが書かれています。特に印象的だったことは、「知識」が「思考」を邪魔する場合があるということでした。また、自分のアタマで考える方法(判断基準に優先順位をつける、自分独自のフィルターを見つける、言語化した後に図やグラフを用いて視覚化する、何故なのかを突き詰める、など)がたくさん紹介されていました。しかも、それらの例がとても分かりやすい!そういえば、自分もちきりんさんと同じく学生時代、数学の解答例を丸暗記していたことを思い出し、自分のアタマで考える習慣がなかったことを反省しました。

Posted by ブクログ

意思決定のプロセスを具体的に決めよう

作業と思考は違うよ

縦と横に並べて比較しよう

判断基準に優先順位をつけよう(決断ために)

レベルを揃えて考えよう(話が噛み合わない原因)

知識は思考の棚に整理しよう

自分の頭で考えることはおもしろい!!

Posted by ブクログ

ちきりん賢すぎ。

日頃からの思考のパターンも高度だし、それをこうやって言語化できるのもすごいなあと思う。かっこいい。

私は色んなデータやニュースを見ても、浅く表面的なことしか言えないから、憧れる。

この本に書いてあることを意識して物事を捉えてみたい…と思うけれど、3歩歩いたらこの本に書かれていたポイントも忘れてしまいそう。。

Posted by ブクログ

こういった本は、考え方の1つであることを前提に読みます。ただ、この本を読むことで、データやグラフと言ったものについて意識する機会が格段に増加しました。また、そのデータから読み取れることには両面の側面があり、そこからの「ではこうであればどうなるか」と言った未来について思考することが常になりました。試してみる価値はあると思います。

Posted by ブクログ

関係ない話題が多かったが、自分に足りない思考力を考えるいい本になった。

事実、それから想定されること、それを活用できる、今後考えられることなどを考えていきたい

考えるとはインプットをアウトプットに変えること

自分の中の知識を使わず、与えられた情報からいい面悪い面を考える。

数学などでも解法の答えを見ればテストを解けるが、新しい問題にあった時に手も足も出ない。

自分の仮説をあらかじめ考えておき、想定されるケースがあった時は思考の棚から知識を引き出す。

Posted by ブクログ

知識と思考の違いを再認識させられた。最近は特に知識の根拠がネットやSNSで拾ってきたものが多く、嬉々として語っても「で?」となることは多い。事実は必要だが、思考は別物。

ゼロ思考を常に意識したい。

Posted by ブクログ

自分で思考したと思っていたものは実は知識だった…!という衝撃。

でも確かに言われたらそう…。

割と思考タイプと思ってたけど、この環境じゃなければ、このイメージや先入観がなければどう感じてたかと、もっとフラットになって考えようと思えた!

Posted by ブクログ

「知識」は過去

「思考」は未来

成功体験と結びついた知識が、新しい情報に触れた時にゼロから考えることの邪魔をする

知識と思考を区別する習慣をつけようと思った

常に「なぜ?」 「だからなんなの?」を問う

あらゆる可能性を探る

縦と横で比較する

判断基準は2つくらいにする

データを視覚化する

知識を「思考の棚」に整理する

これができるようになったら、すごいなと本を読んでいて思った

知識と情報をインプットするだけで満足してはいけない

Posted by ブクログ

最近、僕の中で"思考法"がトレンドになっていて、書店で気になったので手にとってみた。

2011年刊行なのに未だに書店の第一線に並んでいることにもビビるw

実際に読んでみると、10年以上前の書籍とは思えない普遍的な内容ですごく参考になった。

ちきりん氏の思考の深さと比べるのもおこがましいが、自分の浅すぎる思考に読んでいて恥ずかしくなるw

ただ考えている"つもり"だったんだなと。

情報過多のこの時代、ついついレビューに惑わされるけど、周りの評価なんて気にせずに、もっと自分らしく思考を深めていきたいと思えた。

【Action plan】

①決断のとき、判断基準は2つに絞る

②毎朝30分間、思考をメモする(図や絵を交えて)

Posted by ブクログ

知的労働とはこういうこと、みたいなポイントがかいてある、コンサル的なハウツー本。やや項目は散発的だけど個々は正しい(一般的だ)し、良いところついてると思った。意志決定のプロセスを決めること、視覚化すること、思考の棚に整理すること。

Posted by ブクログ

■縦横比較をする(例 縦時代 横国 世界経済)

■一旦、知識を分離させる。前から持ってる知識なのか、「思考」なのか

■レベルを揃える(例 官庁の名前)

Posted by ブクログ

ちきりん流思考のルール

私に響いたものを覚書

○「知識」と「思考」をはっきりと区別する

→知識は過去の事実の積み重ね

→思考は未来に通用する論理の到達点、情報と結論をつなぐもの

○情報を集めることではなく「意思決定のプロセス」が重要

→情報収集を始める前に、超具体的にプロセスを決定

それに合わせて情報を集めればよいので無駄がない

○「作業」を「思考」と思い込まない

考える時間を「見える化」して、その時間を増やすことが訓練

○数字を見たら「なぜ」「だから何」を考える

→なぜ、は背景 →だから何、は一歩先

○判断基準が多いと決められない

→目標の姿がはっきりしていると基準を決められる

○話題レベルのズレに気付くように!かみ合わない議論は要注意

○情報ではなくフィルターが大事

→自分独自の選択基準を見つけること=自分のアタマで考える価値のあること

○情報感度も高める「思考の棚」をたくさん持つ

Posted by ブクログ

様々な思考法が記載されていて、勉強になりました。まだまだ自分のアタマで考えることが苦手なため、深い内容については、拒否反応が出て読み飛ばしてしまいましたが、これまで無駄に悩んでたことの解決に繋がる記載もあり、また読み返したくなりました。

Posted by ブクログ

著者のちきりんが、「考えるための方法論をまとめた本」。

序章から、机上の空論が語られている気がした。

本のタイトルになっている「自分のアタマで考える」ことは、「知識と思考をはっきりと区別することからはじまる」という。つまり、知っていることをいったん捨てて、ゼロベースで考えよというわけだ。確かに、知識と思考は別物だ。そして、自分の頭で考えることは大切なことだ。だが、知識と思考をわけることなどできるのだろうか。理論としては納得できるが、実行するのはまず不可能だろう。

第1章以降は、どの情報がどうであればこうするという「決めるプロセス」や、2×2マトリクスを使った「判断基準はシンプルが一番」というような意思決定論にもとづいた思考法を紹介している。

学術書ではないので、難しくない言葉で書いてあり、気軽に読める。考えることが好きな人は一読の価値がある。

Posted by ブクログ

作中に出でくる事例がまず面白い。

自殺率、少子化等々を簡単に説明しながら分析に導いてくれる。

図も多く、論点のすれ違いなどの説明もわかりやすい。

小難しい本が多い中で、こんなに明快な本は珍しいのでは?

Posted by ブクログ

1 どんな本?

社会派ブロガーのちきりんが贈る「コレからの

時代に必要な能力シリーズ」の1作目。知識と思

考の違い、データの見方等の思考の方法と準備の

仕方を教えてくれる本。

2 なんで読んだの?

(1) ちきりんの本だから。

(2) ちきりんの考え方を学びたい。

(3) 思考方法が変わった状態になりたい。

3 著者の問題提起

思考と知識は違うもの。

4 命題に至った理由

ちきりんが考えるコレから必要なメタな能力の

一つだから

5 著者の解

思考には方法も準備もある。

6 構 成

全 章構成264頁

プロ野球の将来は?から始まり、思考と知識の

違い、データ、判断基準、フィルター、グラフに

ついて、自分の頭で考える事がコレからは必要だ

と終わる。

7 重要な語句・文

(1) 判断基準を持つ、優先順位をつける。明確に

白黒つける。

(2) レベルを揃えて考える。噛み合わない議論は

論点が揃って無い。

(3) フィルターが大事。

(4) ゲームのルールを変える。新たな選択基準。

(家電とか株とか)

(5) データは多角的に観察する事が重要。

(6) 自殺と不況の相関は証明されていない。

8 感 想

著者の賢者振りとエリートが伝わってきた。凡

人にはスゲーなとただ感じた。人生観の違いを感

じた。

刺さったのは判断基準。アレもこれもは出来

ない。しっかり判断基準マトリックスで判断して

行きたい。

深く知りたい事は判断基準とフィルターの違

い。これって同じ事じゃ無いの?

人に勧めるならグラフの使い方。滝グラフを使

えるようになると抽象的な表現も出来てプレゼン

が容易になる。

図やグラフでとても分かりやすかった。

タイトル通りの思考を促す本だった。

9 TODO

判断基準マトリックスで次の本を決める。

10 問 い

考えるとは?

11 答 え

責任を伴う行動をする事

Posted by ブクログ

ちきりんさんの物事を観察する切り口と冷静に考える知性には本当に脱帽する。全て答えを見る前に、自分なりに考えて見る行為は、コスパ、タイパ共に悪いが、長い目で見れば考えた事によって自分自身が知らないうちに成長していることがあるという事がわかった。

Posted by ブクログ

思考のための技術、コツが提案されている。

・知識は「過去の積み重ね」、思考は「未来に通用する論理の到達点」、両者を異なるものとして認識し、活用するのが大事。

・各自がそれぞれ考え、出てきた考えを共有し、なぜそう考えたかという思考の道筋を共有することに意義がある。自分とは異なる思考法を学ぶこと。

・まず言語化し、次に視覚化する。細部まで考えないと思考を図にできない。図や絵できれいに表現できるまで突き詰めて考える。

Posted by ブクログ

著者の「自分の意見で生きていく」を読み、正解のない問題に自分の意見を持つことの重要性を痛感した。今回の本も、前述の本より前に出されたものであるが、タイトルから想像して類似の内容が書かれていると思い、読んでみた。

読んでみての気づきとしては、世の中の事象に対して、何かを考えるときに、知識があるがゆえに、バイアスがかかって片側からの考えしか持つことができないため、前述の本同様、知識を持つことも大切だが、同じくらい「考え方」を身につけることが必要だと感じた。

本書の冒頭に先ほどの気づきがあったパートが書いてあり、それ以降、各章に一つずつ思考法が具体例とともに記載があった。この本の構成として、この具体例をかなり深掘りしている印象があり、ページ数も割いてあった。結果的に肝心の思考法の紹介がピンボケしたように個人的には感じた。

とはいえ、それぞれの思考法には学びになる要素が多かった。

Posted by ブクログ

現代社会を生き抜くために必要な思考法を学ぶことができる本です。本書では、ちきりんさん独自の思考法「ちきりん式思考法」が紹介されています。ちきりん式思考法は、以下のような6つのステップで構成されています。

①問題を明確にする

②解決策を仮説する

③仮説を検証する

④仮説をブラッシュアップする

⑤実行する

⑥結果を検証する

本書では、この6つのステップを具体的に解説し、さらに、思考力を鍛えるためのエクササイズも紹介されています。本書を読めば、自分の頭で考え、問題を解決する力をつけることができます。本書は、ビジネスマンや学生だけでなく、すべての人におすすめの本です。現代社会は、変化が激しく、予測が難しい時代です。そんな時代を生き抜くためには、自分の頭で考え、問題を解決する力が必要です。

考えよう

知識があるだけではこれこら先厳しいものだと感じた。いかに自分の頭を使って考えることが大切なのかを感じることができる本であると思う。また、現代の情報社会の中で溢れかえる情報、色々な人の考えがある中でいかに自分の頭を使い考えられるかでこの先我々の未来は変わってくるだろうと思う。