あらすじ

前職の人間関係や職場環境に疲れ果て退職した茉子は、親戚の伸吾が社長を務める小さな製菓会社「吉成製菓」に転職する。

父の跡を継いで社長に就任した頼りない伸吾、誰よりも業務を知っているのに訳あってパートとして働く亀田さん。やたらと声が大きく態度も大きい江島さん、その部下でいつも怒られてばかりの正置さん、畑違いの有名企業から転職してきた千葉さん……。

それぞれの人生を歩んできた面々と働き始めた茉子は、サービス残業や女性スタッフによるお茶くみなど、会社の中の「見えないルール」が見過ごせず、声をあげていくが――。

一人一人違う〈私たち〉が関わり合い、働いて、生きていくことのかけがえのなさが胸に響く感動長編!

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

結構ばっちりお仕事小説だった。

クチコミで気になってたセリフ「言わなきゃ伝わらないよ」ってアドバイスする人は、結局恵まれている人、っていうのは見逃してしまった。

一番インパクトがあったのは、

主人公の目線。

違和感があったら見逃しちゃいけないということ。

社会人を20年もやっていると

色んなことがあったけど、

その都度見過ごしてきた問題があったなと思う。

それぞれの問題が積み重なって

自分の中に積もり積もっているように感じた。

その山が、人それぞれ異なっているんだよね

という事を改めて感じた本。

Posted by ブクログ

寺地はるなさんの『こまどりたちが歌うなら』を読み終えた。

正直に言う。

この本を読むのは、とても辛かった。

大好きな作家さんの作品なのに、はじめて「早く読み終えてしまいたい」とさえ思ってしまった。それほどまでに、この物語は容赦なく私の傷口を抉ってきた。

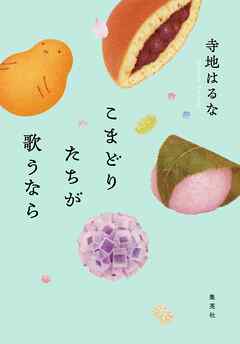

表紙に騙されてはいけない

可愛らしい表紙。

どこか温かみのあるタイトル。

手に取ったときは、きっと心温まる物語なのだろうと思っていた。

だが、ページをめくった瞬間から、その予想は裏切られた。

この作品は、容赦なくリアルな社会の現実を突きつけてくる。優しさで包まれた物語ではなく、私たちが目を背けたい「職場の闇」を、まっすぐに照らし出す作品だった。

『吉成製菓』という名の、どこにでもある職場

主人公の小松茉子(こまつ まこ)は、親戚の吉成 伸吾(よしなり しんご)が社長を務める『吉成製菓』に勤め始める。

和菓子を作り、販売する、小さな会社だ。

そこで茉子が目にしたものは──

タイムカードを押してからのサービス残業。

部下に怒鳴り散らす理不尽なパワハラ上司。

有休が取りづらい雰囲気。

パートを不当に扱う空気。

『見て見ぬふり』が漫然と蔓延り、『暗黙の了解』がまかり通る職場。

読みながら、私は何度も息が詰まった。

ここに描かれているのは、私のかつての会社だった。かつての私だった。かつての上司だった。そして──いまの私でもあった。

自分の過去と向き合わされる苦しさ

物語を読み進めるたび、記憶が蘇ってくる。

おかしいことを「おかしい」と言った日のこと。周囲の冷たい視線。上司からの圧力。誰も味方してくれない孤独感。そして、最終的に退職に追い込まれた、あの苦い経験。

茉子は言う。「前例がない場所では、自分が前例になるしかない」と。

なんて真っ直ぐな言葉だろう。なんて力強い姿勢だろう。

茉子は、おかしいと思ったことをおかしいとハッキリ言える人間だ。いきなりの理想郷は無理でも、目の前のことにひとつずつ向き合おうとする。そのひたむきさが、物語の中で輝いている。

だが、そのひたむきな姿勢は時に反感を買い、周囲に疎まれる。

私も同じ経験をした。おかしいことをおかしいと言うことの何がいけないのか。この小さな世界を変えてやりたい──そう思って声を上げた。

だが、私の場合は物語のように、茉子のように、上手くはいかなかった。

読みながら、その記憶が生々しく蘇ってきた。私にとって、この作品は容赦なく傷口を抉ってくるものだった。

それでも、読んでよかった

苦しかった。辛かった。何度も本を閉じたくなった。

それでも、茉子の姿を見続けてよかったと思う。

茉子の真っ直ぐさ。ひたむきさ。言いたいことを言う勇気。そして、それが少しずつ周囲を変えていく様子。

私の生きる小さな世界も、こんな世界だったら良かった。そう心から思った。

もしかしたら、私が諦めてしまった場所でも、茉子のように粘り強く向き合い続けていたら、何かが変わっていたかもしれない。そんな後悔と希望が、胸の中で入り混じる。

読むべきなのは、こんな人

この本を勧めたいのは──

職場の理不尽に疲れている人。声を上げたいけれど、声を上げられない人。

かつて声を上げて、傷ついた経験がある人。

そして、「変えられるはずがない」と諦めかけている人。

この物語は、優しい慰めを与えてはくれない。傷口に触れてくる。痛みを思い出させる。

だけど、それでも──いや、だからこそ──読む価値がある。

茉子の姿は、私たちに問いかける。

「あなたは、どうしたいのか」

「あなたは、何を変えたいのか」

「あなたは、諦めてしまっていいのか」

最後に

可愛らしい表紙とタイトルに騙されてはいけない。

この作品は、優しい物語ではない。だが、必要な物語だ。読むのが辛くても、目を背けてはいけない現実がそこにある。

寺地はるなさんは、この作品で「職場」という小さな世界の闇と光を、丁寧に、そして容赦なく描き出した。

もし、あなたが今、職場で何かに苦しんでいるなら。もし、声を上げることを躊躇しているなら。

この本を手に取ってほしい。

茉子の姿が、きっと何かを教えてくれるはずだから。

Posted by ブクログ

とても面白かった。前向きな気持ちになれた。

色々、みんな自分の立場や考え方もあるけど、歩みよれたり、見方を変えると違う景色がみえる事ってあるかもね。

Posted by ブクログ

寺地はるなさん3冊目。

キャラクターの描かれ方はドライなのに、それぞれがとても愛おしく感じられる。

それぞれの得意なこと苦手なこと、できることできないことに、筆者の「良い」「悪い」の判断基準がいっさいにじまず、一貫してただそこに存在している人として描写されているからかな。

主人公の茉子は「言いたいことを言える」人。ただ、それはある種の「傲慢さ」「残酷さ」と裏表になっている。私自身が茉子と同じタイプの人間なので、耳が痛い部分、ハッと気付かされる部分がたくさんあった。茉子自身も少しずつそのことに気づいて思い悩むが、結局うまく言語化できなかったりしてその悩みが根本的に解決するわけではない。ただ、最終的には茉子のその性質が最後にはみんなが変わるひとつのきっかけになったりする。

「川のほとりに立つ者は」でもそうだったが、持たざる者を主人公にして「物語」を描こうとしないところもいい。現実では、他人にまつわる劇的な「物語」はなく、ただそれぞれが必死に立って生きているという事実しかない。他人に物語を期待すること自体が、傲慢さの現れなのだと、茉子と一緒に私も気がつく。

強くなくてもいい、人は簡単には変わらない。だけどそのままでも一歩を踏み出すことができる。

突き放しているようで、こんなに温かいメッセージはないと思う。

とても大切な一冊になった。

Posted by ブクログ

思ったことを口に出せるのが良いときもあるしそうでないときもある。勝手に期待するのも自分のやり方を押し付けるのも良くない。茉子の考え方というか考えを言葉にできるのは羨ましい。昭和気質で大変そうな会社だけど、作ってる和菓子がとても美味しそう。

Posted by ブクログ

たしかに、こまどりたちが歌ってた。

対話が成り立つ関係と環境にあるしあわせ。

それぞれが、それぞれのポリシーでもって生きてる。だからこそ、折り合いのつけ方やつけようとする姿勢が大切ですよね。

「あなたはどうしたい?おしえて」っていう慈しみ。人生は詰まるところ「自分がどうしたいか」の軌跡。

和菓子の描写は物語の緩衝材、おいしそう。

Posted by ブクログ

諦める気持ちがすごくわかった。

私もそうだったし、今もそういうとこもある。

それぞれ頑張ってることも、戦ってることも違うけど、余裕がない時はそこを慮れないのもわかる。

でも、気にかけてくれたり、一緒に戦ってくれる人がいる幸せはかけがえがないものだと思った。

Posted by ブクログ

登場人物達のそれぞれの価値観の違い、正しいと思うことに声をあげても、それはその人にとっての正義であって、必ずしも他の人にとってはそうではない。その中で少しづつお互いを理解し折り合いをつけていく。「他人の期待を自分の義務にしてはいけない」というフレーズが心に響いた。生活の中で無意識に自分の縛りにしているような。

あとは物語に出てくる和菓子の描写が素敵で、美しい和菓子を見て食べたくなりました^^

Posted by ブクログ

大丈夫?って聞かれたら、大丈夫って答えるしかない。そうだよなぁ。職場でならなおさら。反対に、君は強いねって、羨ましいなって、必死で立っているときに言われたら、小さな傷を増やしながら笑って過ごす自分がきっといるんだろう。茉子の考え方や行動に、自分と近いものを感じてなんだか少し居た堪れない気持ちになった。自分にとっては簡単なことが他人にとっては難しいし、考え方は人それぞれ。よく言うけど改めて考えるときちんとわかってはいないのかもなぁ。こまどりの鳴き声、調べてみよう。

Posted by ブクログ

人間関係に疲れて退職した茉子が、親戚の社長に誘われ、経営する小さな和菓子会社「吉成製菓」に転職する。会社にはパワハラやサービス残業などの理不尽な社内ルールが存在し、その改善を目指す中で、茉子と同僚たちも変化し、働くことや生きることを見出していく。グラデーションをつけてゆっくり変化していく様子は会社が積み重ねた古き悪しき伝統の歴史の長さを感じられた。おいしそうな和菓子がたくさん出てくるが、内容自体は甘すぎない分、「吉成製菓」の和菓子と相性が良さそう。

Posted by ブクログ

1人の働く人間として、とても考えさせられる話だった。他者との関わりの中で、どうしても様々な顔を持たないといけないことがある。そんな中で一環とした態度を貫き、自分の思いを伝える主人公には、凄いなと思いつつ、生きづらさは多少なりとも感じた。見て見ぬふりをする方が生きやすいのでは?と思う亀田の気持ちは分かる。

数ヶ月前前例のないことと向き合う時があり、もしかしたら未来の誰かの役に立ったのかな?と感じた。この件のお陰で、自分の立場が危ういのだが、他人の反応や期待は置いておいて、自分で自分を認めて過ごしていこうかなと思いました。

Posted by ブクログ

2024年出版。226ページ。関西の小規模な和菓子の会社と、販売店舗が舞台のお話。筆者の文体と軽めの関西弁が良い感じのリズムで、幾分か重い展開になった時も悲壮感が過ぎない。和菓子も必然的に多く登場するので、甘味好きな自分としてはとても嬉しい作品。

登場人物同士、互いになかなか理解し合えないが、共通しているのは生きる事に一生懸命な点、かな。特に中心人物は、過去に言葉や思考を怠った事で悩みを抱え続け。だからこそ、言葉を繋ごうとする。周囲の者もそれぞれに言葉を発し...。「こまどりが歌う」事でお互いの物語が紡がれていく。

良い作品でした。

Posted by ブクログ

自分が見ているものは、視点を変えたら少しだけ違って見えるのかもしれない。社会で生きてると理不尽なことはあるけど、自分がどうしたいかを知るのが一番大事だと思った。

Posted by ブクログ

関西の街の小さな製菓会社を舞台にしたお仕事小説。

春に始まって春に終わる物語。

社長の親戚で入って来た主人公が、会社の昔からの慣習を変えていこうとするが、何でも新しいから便利だからって変える事が正しいのか?波風を立てずにただ会社に言われるがままの条件を受け入れて働く亀田さんのような働き方が良いのか?自分も働いていて同じような事を考えるし、小さい会社なりの暗黙のルールとか敢えて言わない風潮とかわかるなー。と思いながら読みました。

仕事に行き詰まった時に、思い出しそうな本でした。

表紙もそうですが、和菓が美味しそうでこまどり庵に行ってみたいと思いました。

Posted by ブクログ

和菓子屋さんのお仕事と

マコさんの周りの人間関係が

なかなかリアルでした

現実にありそうで赤裸々な話

ただ、マコさんに共感出来なかった〜

きっとマコさんと私は合わないんでしょうね笑

Posted by ブクログ

和菓子屋さんの甘くかわいいイメージとはちょっと違い苦味が走る。親子経営、サービス残業、パワハラ、モラハラ諸々など正直、親戚でもこんな会社で働くのは嫌だししんどいと思う。見て見ぬ振りも辛いものだと思うし標的にされたらなお辛い。意外と亀田さんは好きだけど、扱いづらい人ばっかりなところに善哉がいい人過ぎて感動すら覚える。茉子の母の言葉にハッとさせられるものが多く、確かに本を千冊読んだからといって感性や想像力や論理観や知識が蓄えられるわけではなく何の自慢にもならないな…と思えた。茉子が前例になったのが感慨深く、和菓子が美味しそうで食べたくなった。

Posted by ブクログ

古い大勢のブラック企業の体制に立ち向かう勇ましい女子と言うありきたりな物語と思いきや、意外な内容と一見勇ましく正しくみえる主人公の迷いに、すごく共感覚えた。

「大丈夫って聞く時は、相手の返事はあんまり信用したらあかんし、大丈夫って答える時はほんまに大丈夫な時だけにせなあかんらしいです」

Posted by ブクログ

親戚の経営する和菓子店に就職した主人公が、古い体質の会社で格闘する。

昭和生まれなので、色々、『一昔前ってこうだったよね』って共感しながら読んだ。令和になってだいぶ緩和されてきたんだろうけど、まだまだこういう考え方が生きている職場も少なくないのだろうとも思う。

正直、ほんきのブラック企業だったら、この程度では変わらないのだろうとは思うけれども、一人一人が自分のやり方で前に進もうとしている姿には素直に感動する。おもしろかった。

Posted by ブクログ

仕事がメインの寺地はるなさん作品読んだの、初めて。寺地さんの目線で書くと、こうなるよね。

やさしい文章だし、お話もやさしいんだけど、かなり重ためのテーマもガッツリ差し込んでくる。寺地さんのそういうところが、現実っぽい。

主人公が自分かと思ったという人、意外といて安心した。

「傷ついたり迷ったりするのは弱い人間だけだとでも思っているのか」って、別の寺地作品のセリフを思い出すシーンが度々あった。

自分の意見をはっきり言うの、少なくとも私は「自分の意見を聞いてくれる環境があったから」ではない。「その言葉に従っていたら自分が壊される」という確信があって、そんなことされない権利が自分にあると信じるために自分の意見を言ってきた。流されることのほうが怖かった。聞いてもらったから言えるんじゃない。言わないと死ぬから言うしかない。言わなくても死なない、「流されていれば大丈夫」と思えた人たちのことが逆に羨ましいよ、私は。

Posted by ブクログ

和菓子が出てくるのでほっこりするところもあったが、けっこう考えさせられる重い内容だった。

「大丈夫?」って声かけ、わりと日常で使ってしまっていて、違う言葉を使った方がいいのかなぁと思ってしまった。どんな言葉がいいんだろう…難しい

茉子の母が、なんかいいなと思った。

Posted by ブクログ

タイトルがかわいいので読んでみた。

読んだら季節ごとに相応しい和菓子を食べたくなった。

実は比較的強い人目線からのお話だなと思った

困ってる人に気をかけて、ズバズバものを言える茉子の気持ちもわかるし、伸吾や満智花みたいに自分だけ我慢してやり過ごしたり、何かを選べなかったりする気持ちも共感できた。茉子自身は自分が強いなんて思ってないし、迷いながら意思決定をしていた。強い人もたくさん悩むんだなと思った。

人は場面や場所によって強い人にも弱い人にもなれるんだと思う。

茉子が「私は人を一側面だけで見るのが得意だ…」みたいなことを考えてて、私もそうだなって思う。粗暴な態度な人、時間にルーズな人を見るとそういう人はもうあまり好きじゃない。でももしかしたら何か事情が…みたいな思考になるのは少し難しい。でも一側面で評価しちゃダメだよな。。

Posted by ブクログ

皆が皆、強い訳じゃないんだな。。。

誰しも弱い部分を持っていて、それを堂々と表に出せる人もいれば、出したくない人もいる。

私はよく『だいじょうぶ!』って言ってしまうけど、本当に大丈夫でなければ言わない方がいいにグサッときた。

『だいじょうぶ!』で本当に大丈夫だと思われて、誰も手を貸してくれなくても恨んではいけない。。。だって『だいじょうぶ!』って言ってしまってるのだから。心配をかけたくはないけど、少し手を貸してほしいって素直に甘えられたら楽なのだけど、なかなか性格ってものは変えられないよなー。

Posted by ブクログ

主人公茉子に憧れる。しっかり自分の考えを持っているところ。それをしっかり他者へ伝えられるところ。自分の考えは足りていないかもしれないことに自分で気付きながら相手の状況を思いやることができるところ。

Posted by ブクログ

親戚の会社に再就職した茉子。サービス残業や昼休憩中の電話当番、同じ仕事をしていても顔新卒じゃなければ事務職は正社員にしないなど中小規模の理不尽あるあるが一杯。それに声をあげる茉子は煙たがれるけど経営者側も少しは考えないとね。自分にはどうでもいい人だけど誰かの大切な人、と言う言葉には忘れがちなことを教えられた。

Posted by ブクログ

話せば分かるって普通に使ってたけど

相手が分かってくれるから成立するんだ

大丈夫っても簡単に声かけていたけど

大丈夫って思える人に声かけていたのかも

話の所々に凄く深い話が散りばめられていた

Posted by ブクログ

主人公が転職した先の小さな会社は、問題だらけ。読んでいて思わずイライラし、モヤモヤ。サービス残業やパワハラなど、今どき信じられないような職場環境に驚いた。

でも、和菓子のシーンはどれも美味しそうで、そこだけは癒やされた。

Posted by ブクログ

親戚が経営する和菓子屋さんに再就職した主人公。会社にはその規模に関わらず、いろんな人がいて当然いろんな人間模様がある。取り扱う商品が和菓子なんて夢を感じなくもないが、登場人物がそれぞれよく描かれている。そう、どこで働いても大変なのだ、身内が経営者だったとしても。いや、だからこそなのか。

Posted by ブクログ

前職場で 上司からパワハラをうける後輩のことを“見て見ぬふりをした”という負い目をもつ茉子は親戚の伸吾が社長を務める小さな製菓会社『吉成製菓』に転職する。 もう二度と同じ失敗はしない、という決意だったのだが

この会社ではそれは難しいという結論が出た。

人それぞれ 育ってきた環境も 性格も能力も 背負っているものも 当然ちがう。 そんなものが集まってできている会社という組織に問題がまったくおきないわけがない。

「職場ではできる人が、力のある人が、ルールになる」などということを社長自ら言っているような会社は話にならない。

この先 バイトの千葉のような女性がどんどん出世していけるような『吉成製菓』であるといい。

職場の理不尽さというものは なかなか無くならない。飼い慣らされて 理不尽を理不尽とも思わなくなってしまうことが一番コワイのかもしれない。

Posted by ブクログ

おばあさんが葬儀でバタバタして落ち着いた後にいただいた和菓子を食べて、とてもおいしいと感じる話が印象的だった。

忙しい生活の中で、やっと自分の時間を持てた時に食べる繊細な和菓子に癒される気持ちはとても想像できる。

誰かを励ましたい時、気にかけている時に甘いものを贈る話にも確かに!と思って、お菓子のもつ癒しパワーを改めて感じた。

古い体質の会社の「見えないルール」問題は、きっと全国にたくさんあると思う。

吉成製菓は茉子のように発言できる人がいて、社長の伸吾が聞く耳を持っているからいずれ改善できるはず。

私の会社は無理だな、、、羨ましい。

人それぞれのスタンスの違いがあって難しい人間関係など、リアルな内容だけに、激しい展開はなく、単調ではある。