あらすじ

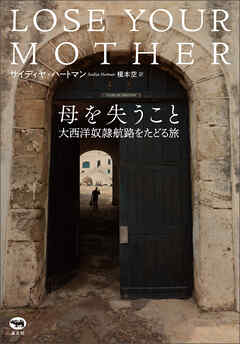

歴史を剝ぎ取られ母を失った人々の声を時を超えてよみがえらせる、現代ブラック・スタディーズの古典的作品にして、紀行文学の傑作。

「歴史が個人の物語になるとき、ソウルを揺さぶる一冊になる」

──ブレイディみかこ

ブラックスタディーズの作家・研究者、サイディヤ・ハートマンが、かつて奴隷が旅をした大西洋奴隷航路を遡り、ガーナへと旅をする思索の物語。奴隷になるとはいかなることか? そして、奴隷制の後を生きるとはいかなることか? ガーナでの人々との出会い、途絶えた家族の系譜、奴隷貿易の悲惨な記録などから、歴史を剝ぎ取られ母を失った人々の声を時を超えてよみがえらせる、現代ブラック・スタディーズの古典的作品にして、紀行文学の傑作。

"わたしは、消滅した人々の残余を発見するという目的とともに、ガーナに降り立った。(…)奴隷制という試練がいかにして始まったのか、理解したかった。いかにしてひとりの少年が綿布二メートル半やラム酒一本と、そしてひとりの女性がかご一杯の宝貝と等価になったのかを、了解したかった。類縁と他者を隔てる境界を越えたかった。名のない人々の物語を語りたかった──奴隷制の餌食となった人々や、捕囚を免れるために辺鄙な、荒漠とした土地へと追い込まれた人々の物語を。(「プロローグ」より)"

【目次】

プロローグ よそ者の道

第一章 アフロトピア

第二章 市場と殉教者

第三章 家族のロマンス

第四章 子よ、行け、帰れ

第五章 中間航路の部族

第六章 いくつもの地下牢

第七章 死者の書

第八章 母を失うこと

第九章 暗闇の日々

第十章 満たされぬ道

第十一章 血の宝貝

第十二章 逃亡者の夢

訳者あとがきにかえて──『母を失うこと』についてのノート

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

自国でよそ者扱いされるアフリカン・アメリカンの著者がルーツであるアフリカ・ガーナをたどる旅の紀行文、にして既に現代ブラック・スタディーズの古典らしい。

「故郷」ガーナに着くと歓迎どころか現地の人々からよそ者の扱いを受け、この結局どこへ行っても所在のない現実について大西洋奴隷貿易の捉え直しから旅の中で思考がどんどん変化していく。

当時の奴隷となった人々を想像しようと遺構を巡るもそこにあるのは死者の不在のみで、著者は何度も失敗し絶望する。それでも残された記録からどうにか死者を捉え直し閉じられた歴史の中から救い出そうという試み(批評的作話と著者は呼ぶ)は学術的な方法を超越していた。

ひとくちに奴隷制といって想像していたものより、はるかに多層なレイヤーがあるということを初めて知った。日本翻訳大賞では、スラスラと読めないこの文章こそ原文の性質や作品性を表現してると言ってた、確かに堅くて読みやすい文章ではないがしかし不思議と読んでいける。

Posted by ブクログ

アフリカ系アメリカ人の研究者が奴隷制度を研究するために、ガーナにわたり旅をする資産の物語奴隷になるとはいかなることか?霊性の後を生きるとはいかなることか?奴隷貿易の悲惨な記録から歴史をはぎ取られ、母を失った人々の声を時越えて蘇らせる紀行文学の傑作。

アフリカ系アメリカ人は合衆国の人種差別から逃げようとしていた。ガーナ人は現在の貧窮から逃避を望んだ。そのために思い描いた自由に至る。道とは合衆国への移住だった。アフリカ系アメリカ人は期間と言う空想にしたり、ガーナ人にとってはそれは出発だった。互いに立っている地点からは、同じ過去が見えず、約束の地についての理想もまた異なっていた。奴隷貿易とヨーロッパ諸国の植民地主義、アフリカの酋長が奴隷狩りをして、ヨーロッパ人に奴隷を売り渡す、その見返りが宝貝なるモルジブ諸島で最終される宝貝がヨーロッパ人にとってはガラクタ、アフリカ人にとっては王様の宝物として交換貨幣になっていった。

Posted by ブクログ

本書は、アフリカン・アメリカン研究の作家・研究者であるサイディヤ・ハートマンが、かつて奴隷が運ばれた大西洋奴隷航路を遡り、ガーナを旅する紀行文学である。

私たちが奴隷制をイメージするとき、アフリカが被害者、欧米が加害者、という構図で考えることが多いのではないか。しかし、実際はそんなに単純ではない。奴隷にするために人々を捉えたのは誰だったのか?それは、アフリカでかつて栄えた国々の王侯貴族や戦士たちである。これに奴隷商人が加わり、「人間」を売り物にすることで富を得ていった。では、奴隷にされたのはどんな人だったのか?まず、共同体からつまはじきにされた人が優先的に奴隷にされたことは想像に難くない。加えて、借金を返せなかった人、経済的に困窮した人々。親族内の争いの結果、売られてしまった人。親が亡くなって預けられた先で売られた人。例を挙げればきりがないが、社会的に弱い立場にあった人たちが奴隷にされていった。一口に「アフリカ」といっても、それは一面的なものではない。そもそも、当時アフリカ大陸で暮らしていた人たちに、「アフリカ人」としての自覚はなかっただろう。支配者と被抑圧者、売るものと売られるものがいたのだ。

アフリカ系アメリカ人は、奴隷制が少なくとも法的には廃止された現在も、自国で虐げられている。平均余命は短く、乳幼児死亡率や逮捕率も高い。そんな彼らの心のうちに、アフリカのことを「故郷」とする思慕が芽生えたとしても不思議はない。マルコムXをはじめ、公民権運動で中心的な役割を果たした人たちの中にも、パンアフリカ主義を唱えるものがいた。では、アフリカの人たちはアフリカ系アメリカ人をどう見ているだろうか?アフリカ系アメリカ人は「売られたもの」の末裔、アフリカの人たちは「売られなかったもの」、もしかすると「売ったもの」の子孫である。アフリカ系アメリカ人と相対するとき、彼らは自分たちが責められているように感じるようだ。一方、経済的な観点にたつと、困窮する多くのアフリカ人よりもアフリカ系アメリカ人の方が裕福だ。このことが、アフリカの人たちには受け入れがたい。こうした事情から、アフリカ系アメリカ人がアフリカを訪れても、「故郷に帰還した」という感覚を得られることはない。故郷だと思っていた場所は、自分たちを「よそもの」扱いするところだった。彼らの孤独は深まるばかりである。

捉えられた奴隷は、故郷や家族・共同体から引き離されたばかりか、記憶をなくすような薬草を投与されたり、儀式を施されたりしたようだ。それで実際にすべてを忘れたのかどうかはさておき、彼らが「母を失い」「母国を失った」ことだけは間違いない。奴隷制とは、知れば知るほど救いがない。

本書を通して、自分がこれまで抱いていた奴隷制のイメージがいかに一面的で、単純なものであったかを痛感した。そして、「アフリカ」の人々と社会がいかに複雑であるか、その解像度も高まった。アフリカの人たちが「アフリカ人」として連帯することは可能なのか?想像以上に罪深い奴隷制の歴史と向き合った作者が最後に見いだす将来への希望はなにか。これも、本書の見所の一つである。