あらすじ

サントリー、日本郵政など海外での大型企業買収が加速している。世界市場でシェアを確保できるかどうかが、企業の生死を決める。M&Aは買収後が勝負。買収後の統合作業が頓挫すれば、成功はおぼつかない。

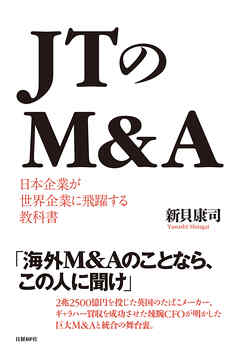

「海外M&Aのことなら、この人に聞け」と言われるのが、JT副社長の著者だ。M&Aの担当者はJTの門を叩き、巨額M&Aを成功させた辣腕CFOに、どうやって経営統合するか、教えを請う。

JTの今日のポジションは、日本企業では珍しい二度にわたる1兆円規模の海外企業の買収によって築かれた。1998年、RJRナビスコから米国市場以外のたばこ事業を統括するRJRIを9420億円で買収、

2006年には英国のタバコ企業ギャラハーを2兆2500億円で買収した。

JTは大型M&Aで自身の組織や意識を変えながら、経営統合でも最大の効果を発揮している。2014年12月期の連結売上収益が2兆4300億円、調整後営業利益は6600億円。

このうち売上収益の55%、調整後営業利益の3分の2を海外事業が占めている。

日本と中国市場を除く世界市場をジュネーブに本拠をおくJTインターナショナルが担当している。「良い子(電電公社)、悪い子(国鉄)、普通の子(専売公社)」と言われた時代から、

たばこの世界シェア3位メーカーに大きく飛躍したJTの事業戦略を立役者の1人がはじめて明らかにした。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

著者の講演を拝聴するにあたり本書を一読。

世界的な禁煙ムードで逆風にある中、タバコ業界で買収を繰り返して大きくなった企業という印象は元々あった。しかし、本書を通じ、実際の買収現場のリアルや、組織としての強さ、戦略の明確さ、定性だけでなく定量的な考え方など多面的に深い考察がなされていたことがよく分かった。CEOだけでなく、CFOとしてのものの考え方にも繋がる、大変勉強になる本だった。

また、本書で紹介されていた、当時若手ながら有望株として経営企画に従事した筒井氏がCEOに着任された点が個人的には感慨深い。

Posted by ブクログ

M&Aや国際化をする企業のあり方として素晴らしいケース

国営企業がよくこんなことができたなと思う。

随所で若手人材が活躍しており、ジョブ型の組織がしっかり運用されているのも素晴らしい点の一つではないかと思う。

重要な点としては、M&Aは準備がとにかく大事、ガバナンスも大事。この2点

Posted by ブクログ

前半はJTの買収について。パイロット買収としてギリシャの会社を買収していたのが意外。RJRナビスコ→ギャラハー買収は、JTがこんなに買収して大丈夫?という当時のマスコミや有識者が心配していたのを思い出します。MUFGの社外取締役になり、その知見を生かしたのも納得。買収は究極の経験者採用とは、全くその通りなんだろうと思いました。

後半はCFO論について。この本が出版された前後ぐらいから、CFOは単なる経理部長や財務部長ではなく、経営者でありCEOの重要な右腕という認識が広まった気がします。良書でした。

Posted by ブクログ

・m&aの成否を決める上で大事な要素

・CFOの役割

の2点を、実務の経験に基づく具体例を通じて説明してくれた。

今進めている簿記やファイナンスの勉強と繋がる部分があり、面白かった。

財務の実務、税務や資金調達等の知識がもっとあると、さらに楽しめそうな本。

就職後にまた読んだら、さらに学びがありそう。

Posted by ブクログ

『コーポレートトランスフォーメーション』で紹介されていたので、読んでみた。

JTは僕にとっては存在してなくてよい企業なんですが(タバコ部分)、それは置いておいて、事例として参考になるものでした。

・グループガバナンスのあり方。本社とそれに匹敵する海外子会社の規律関係の柱としての、責任権限規規程。

・JTでは、適切なガバナンスを前提とした「任せる」経営。なので、権限規程、つまり何をどこまで委譲するのかの約束が大事。そして、任せた結果が見えるような仕組みを走らせる。

・その見える化の一手段として、内部監査が位置づけられている。そんなふうに、CFOが考えていると。300ページ弱の本ですが、1ページ11行、内部監査の記載あり。

・組織は負荷をかけてこそ強くなる。

さじ加減が難しいですね。たいてい負荷をかけすぎて潰す経営陣が多い気がする。それは、自分の体力が物差しになっているからかもしれない。トレーニングも最近では追い込み、しんどいことが効率的なトレーニングでもないという研究結果が出てきている。しんどさは自己満足。もちろん伸びてるんだけど、苦労としんどさがなくても、それ以上の効果がある適切なゾーンがあるよと。さて、身体トレーニングと組織トレーニング、どちらも同じ人間だから、同じ結論になるのか否か。

・ローマ人の物語が愛読書のひとつ。同じだ。愛読書というほど読み返したりはしないが、もう一度読み直してみようかな。

・統合における10の基本原則。keep it simple。で、一言で言うとどういうこと?っていう質問をちょくちょく投げかけるようにしている。

・財務機能の設計仕様書が公開されているので、監査機能版をつくってみよう。部分的に作っているけど、ここまで体系的ではないので。

Posted by ブクログ

別の本で、M&Aはこれを読め!と紹介されていたので購入。著者は、JTでCFO等を務めた新貝氏。

感想。良かった。いくつか読んだM&A本よりも臨場感あり、細かな苦労や工夫の記載が具体的。また著者=当事者が財務・ファイナンスの門外漢という立場からCFOとして全体を主導した経験も面白かった。

備忘碌。

・JTは、日本国内のJTと、海外子会社を統括するJTIに大別。JTとJTIの関係は、適切なガバナンスを前提とした任せる経営。具体的には、責任権限規定を明確にし、JTはその範囲に沿ってJTIに物申す。この範囲を超えてJTIに、箸の上げ下ろしに口を出すことはない。

・子会社の立場だと、受権された範囲内のことを、親会社から横やりが入ると、成果責任の所在が不明確だし、当事者意識も薄ま。

・JTの承認事項は、単年度計画、中期計画、役員人事・報酬、KPI。

・加えて、徹底した経営の見える化は実施。電子意思決定システムを活用し、子会社側でどのような意思決定がされたかを常に見える状態にしている。業績状況や役員会議事録も。その上で、任せる。

・「大規模なM&Aをやるから」といっても全員が当事者意識を高めて真剣に動くわけではない。ただ、その場面が実際に生じれば、結構しっかりやってくれる。

・「準備に失敗することは、失敗するために準備する様なもの」。また著者によれば、受け身で持ち込まれた案件は、自社側の準備不足があり、上手く行かなかったと。反対に、「いつかここを買収したい」と考え、事前に研究を進めていた案件は上手くいったと。

・交渉過程では、①論点を浮き彫りにし、②「この懸念を共有してともに解決しないか」という提案で、建設的に議論したい。

・FAの活用について。専門な手続き、海外税制・法務・労働法・年金数理計算・各国の独禁法対応や申請、といったものは、アドアイザーを活用した方が良い。しかし、事業については自社の方がプロフェッショナルな筈。バリュエ―ションに必要な情報収集はFAに任せても良いかもしれないが、是非の検討は自社ですべき。(⇒自社でなすべきことを決め、アドバイザーには自社から質問を投げ、決められて範囲の手続きをして頂ければよい、と)。

・買収決定後は、一刻も早く会社の全体像や個々の将来を示してあげると、従業員が安心する。

・買収発表後は、レポートラインの明確化がポイント。誰に指示を仰ぐのか、誰に報告するのか、誰が何に責任を負うのか。これがないと、買収一日目から業務が滞る。

・M&Aにおいて「私企画する人、あなた実行する人」は上手くいかない。当事者意識が相互に希薄になる。いくら旗をふっても、やらされ感が拭えない。

・著者のCFOとして、マネジメントとしてのモットー。「元気で高いスキルを持つ個が、部門横断的に協働し、より高い成果を追い求める組織を目指す」「その為に、生煮えアイデアでも気楽に相談できる関係を数多くつくる」。たとえるならば、オーケストラやプロサッカーチーム。

Posted by ブクログ

「いつか読もう」と思って、常に後回しにしていたが、読んで感じたことは、「なぜ、もっと早く、この本を読まなかったのか」。RJNIやギャラハー買収・統合の現場の臨場感や、その中で著者が冷静に判断し、迅速にPDCAを回し続けたことに驚嘆した。著者のロジカルな思考能力が文章にも現れており、読みながら、学びの多い一冊だった。

Posted by ブクログ

日本企業でM&Aを成功させている数少ない企業の一つJT。これまでのM&Aの陣頭指揮を執ってきた新貝副社長がM&A戦記とCFO論を語る。日経ビジネスオンラインに連載されていたものを本にまとめたもの。

M&Aのプロセスだけではなくて、企業統合に際して気を付けなければならないことが実例をもとにして書かれていて、ためになる。参考書というか、まさに教科書。

Posted by ブクログ

少し「私の履歴書」っぽい高揚感が感じられなくもないですが、M&AよりもCFOのあるべき姿を実体験に基づいて示した本。

ワクワクしながら読めた。

Posted by ブクログ

JTのM&Aについてのお話。M&Aの意味、必要な準備、CFOについての重要性・考え方など第一線で携わってきた方の経験談であるがゆえに非常に参考になる良著。

<メモ>

・買収を成功させるには、買収側の企業に自律成長の勢いがあるか、バリューチェーン上の一つ一つの機能に事業成長を支える能力が備わっているか、自らのビジネスモデルが被買収企業の業績を向上させることができるかなどなどの見極めと準備が必要。買収交渉に入る前から、準備を始める必要がある。ガバナンスについては、買収完了時点で被買収企業と合意していなければ、その後手を入れるのは難しい。

・人材面の貧者の戦略として時間を買うM&A、究極の経験者採用であるM&A

・株主の方だけをみて経営していては先細りになってしまう。

・経営情報の見える化は適切なガバナンスを前提とした任せる経営に重要な要素。議論を実りあるものにするためには、経営判断に資する同レベルの情報を有していることが重要。経済指標、市場動向、事業計画進捗など。

・人間は自分で決めたことは実行するもの。自分たちで決めたと感じてもらうために腐心することが大切。

・先に道を整備するのではなく、先に背水の陣で道を切り開いてしまうことも時には大事。組織は負荷をかけてこそ強くなれる。

・準備に失敗することは、失敗するために準備するようなもの。買収する会社自らが主体的に買収検討、作業を実施することが重要。普段からどの会社が買収対象として戦略的に合致して経済合理性を全うできるのかを検討しておくことが重要。

・買収検討、交渉の要点

①買収目的の明確化

②対象企業の選択

③統合を見据えた企業価値評価=買収後経営の蒼写真に基づく企業価値算定

④対象企業取締役会の重要関心事の洞察

⑤適切なアドバイザーの活用による買収諸課題の解決

⑥買収を巡る他者動向のインテリジェンス

・買収目的を果たせない蓋然性が高まった時に勇気ある撤退ができるよう目的を明確化することが大事。基軸は①買収目的が果たせるか否か②買収のために支払うプレミアムを超えるシナジーを実現できるか

・ギャラハー買収目的①規模拡大によるスケールメリット享受②両社の補完性を活かした競争力強化 ③技術インフラの強化④有為の人材の獲得

・様々な定量化、本社はどこにおくか、ブランドはどうするか、必要人員はどうか、工場の統廃合はなど詳細の事前検討を行う事が買収後経営の青写真。

・ピアプレッシャーを受けての交渉をうまく進めるために、しっかり授権をもらっておくことが肝要。信頼関係構築につながる。

・投資銀行に期待することはインテリジェンス。情報収集。一番事業をわかっているのは自分たちのはずなので、企業価値評価は期待しない。

・買収は契約ではなく、統合が成功して初めて成功といえる。初期の目的を果たし、買収プレミアムを上回るシナジーを実現すること。

・社員が抱える不安は時間とともに膨らんでいくため、統合のスピードはあげる必要がある。一刻も早く企業の将来像、個々人の将来を明確化することが不可欠。会社を去らなければならないとしても、不透明なままよりははっきりする方がベター。将来が明確になるほうが腹が据わるため。

・inhaousemanagement 社内資源での統合完遂。当事者意識を鼓舞することが非常に重要。

・統合計画の教訓

①ターゲット企業を徹底的に知ることが大切。買収後経営の蒼写真とともに。統合時課題の発掘

②権限委譲。③統合体制をしっかりつくる。十分に準備する。④社内コミュニケーション 買収完了後トップが拠点訪問し社員と直接対話すること。統合における基本原則の徹底。当事者意識を鼓舞する統合管理体制の整備。買収作業を担ったチームが統合終了まで仕事が終わらないことを意識付け。

・連結決算の早期化は新しい二つのマインドセットが必要に①受け身の態勢から能動的な仕事への取り組み②個人技、似非職人的スキルに支えられたプロセスから高いスキルをもつ個々がチームとして有機的に連携し、目標追求するプロセスへの移行

・財務企画部ミッション①事業ポートフォリオに応じた最適資本コストを実現すべく財務戦略を企画立案

経営トップのスタッフ

②経営事業ビジョンを定量的目標におきかえ、進捗リスク管理 事業のパートナー

③適切な税務計画により税務リスク低減 価値創造主他

④経営ニーズ、事業ニーズを先取りし、エンプロイアビリティある財務パーソンを育成・獲得する 外部とのコミュニケーション役

・財務企画部機能

①会社資本政策の立案機能 財務レバレッジ・還元政策・投資余力を定期的アップデート

②財務機能としての企画機能 グループ内資金の集中、資金調達力強化、財務リスクのコントロール強化。

③経営管理機能 中期、事業計画策定と進捗モニタリング。事業進捗に応じた責任権限設計と事業評価、インセンティブ設計、

④クロスボーダー税務機能 国際税制への適切な対処

⑤人材マネジメント機能

・①グループ共通の戦略的枠組みの欠如。混乱を招き、連携の取れたアクションが欠如してしまう。②レポートラインの在り方、曖昧な責任権限規定。③コミュニケーション。顔を合わせる機会が少ない。

・強い組織の条件は高いスキル、元気、協働することで高い成果を目指す意思。

・モチベーション向上の実施策

①ビッグピクチャーの共有、個々人の仕事がそれにどう貢献するのか説明すること。

②対話型コミュニケーションの充実。オフィスレイアウトや宴会など含む

③個々人がその将来をしっかり考え、実現を会社がサポートすること

④褒め合う文化の醸成

⑤継続的な改善

・9つの価値ドライバー

①売上成長を伴うEBITDAマージン向上

②税務負担の最適化

③資産効率の向上

④ビジネスリスク財務リスク低減

⑤有利子負債コストの低減

⑥コンプライアンス、内部統制の向上

⑦友好的なインベスターリレーションズの構築

⑧人材育成と獲得

⑨部門横断的なチームワーク向上

・CFOはチェンジリーダー。企業価値を長期にわたり継続的に向上させるために自らを日々新たにしなければならない。

・CFOは経営者、CFOはCEOの財務面でのブレーン。CFOは財務機能のリーダー、CFOは資本市場や金融市場への大使

・経営者としてのCFO機能は変化を機会ととらえ、戦略的にリスクをとり、リターンを追求すること。リアルオプション、バリューアットリスクを理解して正しく適用し、リスクを見極めること。リスクをとったあとは、素早い仮説検証やPDCAサイクル。

・CEOのブレーンとしてのCFOの機能はCEOのデッサンをCFOが構造計算し、建築可能か吟味し、よりよい構造となるようCEOと対話すること。企業買収、設備投資、運転資本投資において、資本コストを上回るリターンが得られるか、買収プレミアムを上回るシナジーが得られるかといった投資対リターンののぎりぎりの見極めが必要。将来の糧になる研究開発投資や広告宣伝販売促進投資とリターンの関係を最適化する手法を開発しなくてはならない。

・金融市場や資本市場に対する大使としてのCFOは財務係数を事業戦略とともにストーリーとして組み立て、対話を通じてわかりやすく投資家アナリスト格付け機関など外部ステークホルダーに説明する能力を必要とする。

・財務機能のリーダーとしては人をリードし、モチベートし、組織力を向上させ、人を通じて成果をあげること。普段の改善を通じた価値創造を行う事。

・自己紹介によってお互いをよく知ること、互いに関心を持つことから敬意醸成、信頼関係構築といった一連のプロセスにつながる。

・関心なくして敬意なし、敬意なくして信頼なし、信頼なくして協働なし。

Posted by ブクログ

海外MA後の統合に格闘中だったので、大変参考になった。経験者のみが語れる内容。加えてCFO像も参考になる。プロフェッショナル化は避けられない。

Posted by ブクログ

・MAの成功には適切なガバナンスを前提とした任せる経営と経営のみえる化が重要

・あらゆるものを電子決済、電子データで閲覧出来るようにする

・欧米流に戦略フレームワークを設定した上で、日本流にオペレーションのベストプラスティスを共有するという強みのミックス

・企業が右肩下がりになってから買収を行うのでは遅い、統合には体力が必要

・CFOの役割は、経営者、社長の財務ブレーン、資本市場や金融市場への大使、財務部のリーダー

Posted by ブクログ

外部環境、買収先、経営陣、実務の人材、アドバイザー 等々様々な巡り合わせもあっただろうと個人的な感想。この事例を型として、具体的な学びを踏襲して身に付けるのは難しいと考えるが自分が当時の担当者/責任者だったらどうだろう、と思いながら読むのに適している。身が引き締まるしこれだけの信念をもって仕事をしたいと思う。

Posted by ブクログ

言えること、言えないことある中で、現役の副社長が書いた、というのがすごいと思う。

JTって親方日の丸からスタートしたのに、それ以外の官から守られている会社と違って外資っぽいなあとおもうことが説明されているのと、やっぱり人なんだよね、というのが実感させられる一冊です。

Posted by ブクログ

この夏、本屋のビジネス書のランキングの上位にずっといた印象があって、いざ読もうと思ったら品切れのとこが結構あって、本当にみんなM&Aの本がベストセラーになる時代になったんだな、と思いました。それだけグローバル化をM&Aで実現するというプレッシャーが待った無しで現場まで降りて来ているのか?しかし、海外の企業買収の成功譚としてだけではなく、大きな意味での日本企業論、グローバルビジネス論、そしてファイナンス論になっていて、本書の持っている志の高さ、さらには徳の高さ、そしてリアルをベースにする腰の低さ、みたいなものに刺激を受けるビジネスマンはM&A業務に関わる、関わらないに関わらず大勢いるのだろうな、と想像しました。単なる日本にこだわったオーバーシー的なグローバル化ではない買収する側の良さと買収される側の良さを合わせた文化をつくる統治。著者がローマの統治の例をひいて、「ローマ人の物語」の塩野七生さんに感謝を捧げる辺りに本書のエッセンスはあるのではないかと感じました。

Posted by ブクログ

JTグループは、2014年12月期の連結売上2.43兆円。営業利益は6,600億円。利益の2/3は海外たばこ事業。

人材面で貧者の戦略として時間を買うM&A、究極の経験者採用であるM&Aに取り組んだ。

買収の成功とは統合の成功。統合の成功とは、所期の買収目的を果たし、支払った買収プレミアムを超えるシナジーを産み出す事が出来る事。

自律成長の勢いなくして買収の成功はない。

本社をジュネーブにする理由は、多様性に富む有為の人材を引きつける為。JT本体はガバナンスに特化。適切なガバナンスを前提とした任せる経営に取り組んでいる。

日本人が成長するスピードが、企業グループの成長スピードを決める律速にはできない。

子会社といえども価値規範やルールによるガバナンスであるべき。

顧客、株主、社員、社会の四者の満足度を高めていく4S(Satisfaction)モデル。

品質にこだわる。

中長期視点を大切にしながら短期の成果もしっかりと出す。

謙虚さ、真摯さを持ってビジネスにあたる。

責任権限のルールを買収会社と被買収会社間で明確にするベストタイミングは買収完了時。このタイミングを逃すと、後日合理的に導入するタイミングを見出す事はとても困難。

徹底した経営の見える化。電子意思決定システムの活用により、意思決定の透明性を確保する。

経営判断に資する同レベルの情報を共有する事。

PDCAサイクルを年7回の業績管理委員会でまわす。

P75のグローバル報酬ポリシー。同一職務でベンチマークしている企業群の報酬水準分布において、上位25%の数字を算定する。

一定役職以上のボーナスは、個人評価を加味せず、会社評価のKPIで決める。

多様な良材を確保する為、競争力ある処遇を目指し、人材開発にも注力する。管理職は多様性ある社員をリードするソフトスキル、一般社員は多様性の中で仕事をするのに必要なハードスキルに重点を置く。

研修には渇望感を持って参加させる。「気づきの場」にはさせない。

スピードを重視し、成果が出そうであれば見切り発車し、細部については走りながら詰める。成果に執着する。

Productive tension(風通しの良さ)。

ガバナンス目的や研修等の例外を除き、JT本体からの人材を特別扱いしない。

欧米流に戦略フレームワークを設定し、その範囲内で各国ヘッドにオペレーションを任せる。

日本企業のベストプラクティスの共有は、それぞれの国が自発的に行うようにリードする。

マトリクス組織を採用。レポートラインの輻輳の弱点を補うため、役員には高レベルのクロスファンクショナル協業と、レポートラインでの強いリーダーシップの両立が求められる。

会議では、多様な知恵を結集する為に、誰かが発言している時には割り込まない。

株式会社の所有者は形式上は株主だが、存在意義は、ステークホルダーの為。

市井の年金資金を守る為に、上場企業は長期にわたり継続的に株主価値を増大していく責務を負っている。上場企業が資本の論理と別世界に住む事はできない。資本の論理と資本の暴力は峻別して考える。

KPIは、EBITDAとグローバルフラッグシップブランド(GFB)を設定。

買収完了は、買収会社と被買収会社がもっとも脆弱になる時期の始まり。

買収対象となる企業が四半期毎の決算を発表するたびに、それぞれの時点で「もし我々が買収したらどのような事業体になるか?どんなシナジーが出るか?」を常にシミュレーションする。

買収検討、交渉の要点は、

1.買収目的の明確化

2.対象企業の選択

3.統合を見据えた企業価値評価=買収後経営の青写真に基づく企業価値算定

4.対象企業取締役会の重要関心毎の洞察

5.適切なアドバイザーの活用による買収諸課題の解決

6.買収を巡る他社の動きのインテリジェンス

撤退判断基軸

1.買収目的が果たせるか否か?

2.買収の為に支払うプレミアムを超えるシナジーを実現できるか否か?

対象企業スクリーニング基準

1.ブランドと市場の補完性

2.経済合理性を全う出来る蓋然性

3.買収後の円滑な統合実施の蓋然性

ギャラハー買収の目的

1.規模の拡大によるスケールメリットの享受

2.両社の補完性を活かした競争力強化

3.技術、インフラ強化

4.有為の人材の獲得

買収後経営の青写真

各国市場での本社はどこに置くか?

ブランド配置はどうするか?

営業員や間接人員はどの程度の数か?

工場の統廃合

等を中核市場全てで行う。

交渉で一番怖いのはピアプレッシャー。予め授権をもらっておく事。

買収価格は、買収を受託しないで自律的に達成できる企業価値との比較で決まるので、資本の論理で折り合う。

英国上場企業の取締役会の二大関心事は、買収価格とディールが成就するかの見極め。

DDのスコープと深さそのものが交渉対象になる。

株価に影響ある重要情報は開示されているので、DDはリスク評価目的に限定される。

被買収企業の人材の分類

第一類、、買収後も残ってもらう人材。

第二類、、一定期間残り、統合作業にあたる人材。統合が終了した際には、Completion bonusを払う。

第三類、、買収後辞めてもらう人材。納得感のある退職パッケージを用意する。

買収には年金数理人をメンバーに加える事。

社内コミュニケーションは人の不安な気持ちを鎮め、当事者意識を鼓舞させる重要な役割を果たす。

統合の10原則

1.one company one management.

2.Fair and equal treatment of all employee, irrespective of company of origin.

3.Speed in decision making is critical – 80/20 rule.

律速になっているものを早く決めないと、100日間で統合計画は作れない。100%の確信が持てるには半年一年かかるが、80%の確信は1週間でできる。物事を迅速に推し進めるメリットは20%の確率での間違いを考慮しても余りある。

4. Keep it simple.

一言で言ったら何?

5.Plan delivery is our #1 priority.

年度計画の達成が最優先。

6.Strictry minimize disruptions to existing business.

7.Capture synergies in a disciplined and manner.

体系的なシナジーの捕捉。

8.Separete organization for integration management but all excom members accountable to deliver results.

9.In-house management.

社内資源での統合完遂

10.Integration plan will be finalized in the first 100 days after closing.

10原則の三要素

1.一貫した人的側面重視

2.顧客や競争から目を離さない事業遂行

3.一人一人が当事者である事を鼓舞する

統合の為のイントラサイトは、買収完了と同時に両社の社員がアクセスできるようにする。内容は、買収の意義、統合進捗、その他FAQ。

買収の成功は、所期の買収目的を達成し、統合を成功させ、支払い買収プレミアムを上回るシナジーをあげる事。

買収後経営の青写真を作成した事により可能となった事。

1.制度の高い相手先の価値、シナジー価値の算定と統合課題の発掘。

2.DD、交渉、競争法上の対処における、課題となる事象や項目の企業価値への影響度の迅速な判断。

3.瑕疵が起きにくい買収意思決定資料作成と、JTからJTIへの大幅な権限委譲。

4.統合計画のたたき台として活用し、早期に統合計画を作成。

財務企画部のミッション

1.事業ポートフォリオに応じた最適資本コストを実現すべく、資本政策等の財務戦略を企画立案、実行管理する。

2. 経営・事業ビジョンを定量的な目標に置き換え、その進捗とリスクを管理すると共に、実行を後押しする仕組み(責任権限、インセンティブ制度)を設計する。

3.適切な税務会計により税務リスクを低減し、企業価値の増大に寄与する。

4.経営ニーズ・事業ニーズを先取りし、エンプロイアビリティある財務パーソンを育成、獲得する。

財務企画部の機能

1.会社資本政策の立案能力

資本市場での競争力、ブランド力を資本政策面から向上させる為に、財務レバレッジのあり方、配当・自己株取得等株主への還元政策、株式分割施策検討。同時に、将来の大規模なM&Aや資金需用に備えた借入余力をBDとタイアップしながら定期的にアップデートする。

2.財務機能としての企画

外部環境変化やビジネスニーズに基づき、財務機能全体の課題を常に発掘する。グループ内資金の集中や資金調達能力の強化、財務リスク(金利、為替、カウンターパーティ等の与信、流動性)のコントロール強化。

3.経営管理の強化

中計、事業計画の策定とその進捗モニタリング。事業進捗に応じた責任権限設計と事業評価、インセンティブ設計、連結財務見込みの作成、経理規定の改廃、決算方針作成。人事制度変更による財務への影響検討。

4.クロスボーダー税務機能

移転価値税制やCFCルール(タックスヘイブン対策税制)への対処。

5.人材マネジメント

財務人材のサクセッションプランニング。

自らの将来は自らが拓く。

有事は集中。

CFOには、経営者、CEOの財務面でのブレーン、資本市場や金融市場への大使、財務機能のリーダーという複数の顔がある。

CFOのミッション

1.価値創造のナビゲーターである事

2.財務機能を駆使し、自ら価値創造する事

3.ファイナンシングを意識し、対話を通じ資本市場と良好な関係を構築、維持する事。ビジネス言語への翻訳能力。

4.世界に通用する財務人材の育成、獲得

CFOはチェンジリーダー

個々の仕事の殆どは何か上位の目的を達成する手段に過ぎない。自分の仕事を墨守しない事。

似非職人とは、自らの技を他人に伝承しない事を自分のステイタスとして利用し、一見職人気質に見える仕事をする人間。

元気で高いスキルを持つ個が、部門横断的に恊働し、より高い成果を追求する組織。一人一人の演奏家がプロである一流のオーケストラが、演奏家個人ではできないシンフォニーを仲間と恊働して演奏する事。

「対話」は互いに異なる価値観の人の間で、異文化を説明し合うコミュニケーション。対話型社会は、互いを理解する努力により、違いを超えた高みに至る喜びを感じ合う社会。

議論は一人称で。評論家はいらない。

対話を通して互いを知り合う事で、生煮えアイデアでも気楽に相談できる関係を創る事。

モチベーション向上の実施案

・会社や組織が向かっている方向性共有の深化(管理職が自分の言葉で語る)

・フェイストゥフェイスやバーチャル双方での交流の増加

・業務連携を取りやすくするレイアウト変更

・納涼会、決算の打ち上げ等ご苦労さん会

・個々人が10年後どうなりたいかを考え、その実現の為に必要となる三年計画と、明日からのアクションプランを記述するMy plan V。

・個々人のキャリアデベロップメントプランの精錬化とスキルアップメニューの充実。

・継続的な改善エンジン定着に向けた改善提案制度

・テーマを月毎に設定した表彰。(良い挨拶をする人、電話の取り次ぎがすばらし人等)

モチベーション向上策5点の要約

1.ビッグピクチャーを共有し、個々人の仕事がそれにどう貢献するのかを説明する事。

2.対話型コミュニケーションの充実。

3.個々人がその将来をしっかり考え、その実現を会社がサポートする

4.褒め合う文化の醸成

5.継続的な改善

関心なくして敬意なし、敬意なくして信頼なし、信頼なくして恊働なし。

いまやらねばいつできる。わしがやらねれば誰がやる。ー平櫛田中

Posted by ブクログ

M&Aの実務という点において、いかに取引成立後の価値向上という点が難しく大変なものであるかを理解することができました。日本的な良さを持ちつつもグローバルに展開し成果を出しているJTからは学ぶべき点が多いです。

Posted by ブクログ

タイトルの大半がアルファベット。JTの副社長で、JTの海外子会社でCFO(最高財務責任者)を務めた経験のある筆者が、M&Aを成功させるために必要なことを実例を元に語る。

カタカナ語は多いものの、難しい内容を比較的わかりやすい文章でまとめられている。章ごとの最後にポイントをまとめてあるのが分かりやすい。そして気概や人の気持ちに触れるエピソードが意外なくらい多い。

たばこの専売をやってた会社が、民営化してなぜここまで変化できたのかは興味深いところだ。かつては親方日の丸だった企業が、リスクを取って次々とM&Aをし、完全な多国籍企業に変貌している。

M&Aの金額も関わる国の数も桁違いで、分かりやすい文章で巨大企業の戦略の一部が語られた本。

Posted by ブクログ

本書のタイトルを見て買おうと思った人間は、おそらく巨大企業のM&Aの戦略や実務、あるいは生々しい苦労話のようなものを読みたくて手に取るのだろう。実際、自分もM&Aをしているという文脈で本作を紹介されたのだから、そういった話が中心になっていると期待をしていた。

しかし残念ながら、曲がりなりにも海外でMBAをとった自分のその期待は、本書では満たされなかった。その理由は主に2つある。

一つは、本書がM&Aそのものというよりも、”M&Aを推進したCFOとしての自分の仕事”に焦点を当てているためだ。CFO(Chief Financial Officer)というタイトルはかなり日本でも一般化しているが、その職務やタスクについての統一的な見解というのはなかなか存在しない。

ちょっと考えてみればそれは当たり前で、スタートアップで求められる財務担当役員の業務と、兆円を超える規模のビジネスを展開しているグローバル企業の財務担当役員では、求められるものは当然異なってくる。しかも企業によっては財務部部長をCFOと呼んでいることもあれば、管理本部全体の長をそう呼んでいることもある。そもそもの職務領域が違っていることもあるわけだ。

本書はそういったCFOという職業に対して、著者が自らの経験から一定の役割とミッション、求められる能力といったものを提供するということに主眼が置かれている。おそらくCFOという仕事で何をなしたらいいのか・・といった悩みを抱えている人には刺さる内容なのだろう。

しかし、残念ながら自分はそういった悩みを抱えているわけではないのだ。これはもう著者が想定したターゲットに自分が当てはまっていなかったとしか言いようがない。そして、そのようなズレはタイトルによるところが大きい。これは全て版元の責任だ(タイトルは版元が設定することが多い)。

もう一つの理由は、本書ではいわゆる「戦略」や「生々しい話」がほとんど書かれてない点にある。確かに業務に関連している話も書かれてはいるのだが、”関係性がうまくいかない部門の融合のためにイントラネットを立ち上げた”とか”食事をするとお互いの信頼関係が生まれる”といった類の話で、毒にも薬にもならない話ばかりだ。

この「エピソードが全く面白くない」というのは日本のビジネス書によく見られる欠点で、英語でのビジネス書に慣れてしまった自分が日本のこういった類の書籍を読まなくなった理由の一つでもある。やはり読者としては、インサイダーしか知らない生々しい闘争の話とか、戦略や戦術の話を知りたいのだ。日本の場合、古巣への遠慮が筆を鈍らせるのか、あるいは生々しい話を書くのがゴシップと思われがちなのかわからないが、とにかくボヤッとした話を書こうとした傾向にある。

そういうわけで本書は自分の現状の期待値には全く合わなかったわけだが、価値がなかったという気は全くない。大企業で組織戦略を描いたり、財務組織の再編をしようとしている人にはかなり有用な情報が含まれている・・と思える(自分がそういうわけではないので、価値判断はできないのだが)。

Posted by ブクログ

JTの海外ビジネス成功について

本書がかならずしも明示的に書いているわけではないが次のように読んだ。

タバコ業界は儲かるものの成長性に乏しいキャッシュカウとみなされて投資がされない傾向にあった。そこにキャッシュを持て余したJTが登場。買った会社に必要な設備投資、マーケティング投資をして他社との競争を制した。マクロ的・長期的に見て安定・成熟した業界であっても、資源投入して他社と差別化して収益を得る機会は、局所的・中短期的に見れば十分にあるという教訓。ちゃんとJTの業績は分析していないが特に新興国で伸ばしているのでは?日本でリストラ余地がおおいにあったこともプラスか。

JTという会社の特殊さについて

成功しているから良いものの、これでコケていたらジュネーヴは関東軍呼ばわり必至と思える。ガバナンスはあると筆者は言うが、ほんとに東京の本社でJTIをマネージできているのか正直疑わしく思う。どう見ても本社2つあるだろ。これでやれているのだから立派だが、正直どうやっているのかいまいちわからん。

・電子意思決定システムで上位者が下位の決定を見られるというのはまあそうだろうが、見られているという牽制で良しとできているあたりが偉い。どうしても事前規制型のガバナンスをしたくなるので、こういう”informed”の形を取り入れるのはスピード向上に大事では。

・地域と機能のマトリックス型組織だと。ほぼ単一事業である分すっきりするのか

・財務経理機能の中でも、やはりファイナンスと税務を重視している模様

・M&A統合のキモはやっぱり対話

Posted by ブクログ

・買収検討・交渉の要点は、?買収目的の明確化?対象企業の選択?統合を見据えた企業価値評価=買収後経営の青写真に基づく企業価値算定?対象企業取締役会の重要関心事の洞察?適切なアドバイザーの活用による買収諸課題の解決?買収を巡る他社の動きのインテリジェンス

・買収からの撤退判断の基軸は、?買収目的が果たせるか否か?買収のために支払うプレミアムを超えるシナジーを実現できるか否か

・組織が問題を抱え、それを解決しなければならないときに、まずやらなければならないことは、事業環境認識、全社が向かっている方向性等状況の認識を共有し、何故それが問題やチャレンジとなるかを分かりやすく説明し、個々人に理解してもらうこと。理由や目的が分からなければ、人は意欲を持って取り組むことができないもの

・危機的状況の中にあっても、人には夢や希望が必要です。人、そして組織は、耐えるだけでは急場はしのげても、元気は出ません。トンネルの向こうに光が見えることが必要なのです

・強い組織とは「元気で高いスキルを持つ個が部門横断的に協働し、より高い成果を追い求める組織」

・「会話」は、わかり合える人がわかり合える文化を背景として行うコミュニケーション。一方、「対話」は互いに異なる価値観の人の間で、異文化を説明し合うためのコミュニケーション。対話型社会は、異なる価値観と出会ってもそれを排除するのではなく、互いを理解する努力により、違いを超えた高みに至る喜びを感じ合う社会

Posted by ブクログ

当たり前といえばそれまでだが、書籍として表に出せるレベルの内容にとどまる。

それでも、日本企業では稀有なM&A巧者であるJTのM&Aについての本であることから期待が先行してしまうので、内容の評価についてはハードルが高い分だけ不利であることは織り込んでおくのがよいだろう。

構成は「世界で戦うーM&A戦記」と、「新CFO論」という二部構成となっている。

表題から想起される内容はほぼ前半の内容である。後半は概念論になり、可もなく不可もない。

通して望まれる読者は、M&Aに関する実務経験や周辺業務経験がまったくない人となるだろう。業界に興味のある人であれば、黒木亮の「トップレフト」、真山仁の「ハゲタカ」などのほうが、業界関係者としても頷ける点が多く参考になるだろう。