あらすじ

「あの人たちにハンディキャップなんてなかったですよ。ただ聾(ろう)というだけでした」(本文より)アメリカ・ボストンの南に位置するマーサズ・ヴィンヤード島。20世紀初頭まで、遺伝性の聴覚障害のある人が多く見られたこの島では、聞こえる聞こえないにかかわりなく、誰もがごく普通に手話を使って話していた。耳の聞こえない人も聞こえる人と同じように育ち、社交し、結婚し、生計を立て、政治に参加した。「障害」「言語」そして「共生社会」とは何かについて深く考えさせる、文化人類学者によるフィールドワークの金字塔。解説:澁谷智子(成蹊大学教授、『ヤングケアラー』『コーダの世界』著者)

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

とあるPodcastで冒頭の朗読を聞いてからずっと読みたくて、地元の本屋で探したけど見つからないまま、なぜか数年が経過。

2025年、デフリンピックを見に行くことになり、ふと本屋に入ったら特集コーナーに置いてありようやく読めた。街に本屋があることって本当に大事だ。

とても面白かった。2025年に読んだ本の中で、個人的重要度トップ5に入るくらい大事な本になった。

聾がありふれているため聾も健聴も関係なく手話を話し、聾であるということが欠陥として認識されない社会。障害というのは、個人ではなく社会の側にあるということをヴィンヤード島の事例は本当に示してくれる。島の遺伝性聾の当事者はすでに全員が亡くなっているが、著者は、現地に赴き、当時を知るインフォーマントの証言を多数採集している。「あの人は漁が上手でしたよ、ああ、言われてみれば聾でしたね、忘れてました」という島民の証言は、聾がどれだけ島でありふれていて、聾の人がどれだけ普通に当然に島の社会に溶け込んでいたかを表している。裕福な聾者もいれば、貧しい人もいたという。

そもそもどうやってそんな社会ができたか。遺伝性聾の遺伝子を持った先祖からはじまった孤立した地域集団が、島という環境で近親交配を数世代にわたって続けたことで聾が顕著に多い地域社会が出来上がった。聾の発生は完全にランダムであったために、特定の人や一族のスティグマではなく、社会全体のものとして捉えられた。

(遺伝の優性劣性というワードを高校生の生物の授業以来、久しぶりに聞いた…)

20世紀になり、島が外界と交わるようになると、遺伝性聾は劣性であったために聾は減少し、聾=特異なものという概念が輸入されてくる。手話を話せる人が減っていく。また、外部からは近親交配の野蛮な社会として貶されるようになる。この時期の島の聾者が感じたであろうストレスを想像すると、「交流」がもたらしたものに対して、何とも言えない気持ちになる。

ヴィンヤード島の事例について考える時、例えば聴力以外の何らかの身体的特性の遺伝だったとしても、同じように社会として適応することができたのか、とか考える。すなわち、聴覚ではなく、視覚や、運動能力、知的特性、あるいはもっと重い身体条件に関する遺伝が頻発する社会だったとしたら、それでも(手話のような)共通の社会的適応や、「欠陥」ではなく「ありふれた差異」としての位置づけが可能だったのだろうか?そんな仮定に意味はないのかもしれないけど、なんとなく考えてみたい。

地域社会というものの可能性を知る一冊。

障害とは何か、社会とは何か、考えさせられる素晴らしい本です。

Posted by ブクログ

「障害」とは何か?

身体の欠如ではなく、社会の想像力の欠如である。

マーサズ・ヴィンヤード島では、聾者も健聴者も関係なく、誰もが手話で話していた。

そこでは聾者は「特別」ではなく、ただの「島民」であり「人間」だった。

壁も区別も存在せず、手話が自然に日常に溶け込んでいたその社会が、たまらなく美しく感じた。

聾者の自分にとって、その暮らしは少し羨ましくもあった。

現実では、今もなお一部の人々が障害者を「半人前」とみなし、マイノリティにだけ努力を求める。

その根底には、古代から続く偏見──“欠陥としての障害”──という思想がある。

時代が進んでも、無知による差別の構造はなかなか消えない。

「障害」とは結局、身体の問題ではなく、社会の無知と偏見がつくり出した概念なのだと思う。

共生とは、「歩み寄りましょう」と言葉だけで片づけることではなく、

「知ったつもり」にならず、互いを理解しようとする努力の積み重ねなのだ。

ノーラ先生の徹底したフィールドワークは、私たちに“平等の原点”を思い出させてくれた。

この本は、社会が本当の意味で共生へ向かうための確かな一歩を示している。

Posted by ブクログ

障害は作られている。

本書を読んで改めて感じたことだ。

「かわいそう」がどれだけ無知な言葉なのか、わたしはいつも考えている。

本書では、聴覚障害があっても島の社会に溶け込み、健聴者との区別なく営まれてきた島の歴史が書かれている。

差別がないということは、誰もそのことに頓着しないということだ。

その人を思い出すとき、その人が持っているアイデンティティの中に、障害を含めないことだ。

いま、時代はゆるやかに変化し、社会のしくみが障害を生み出している、という考え方にシフトしつつある。

しかし、解説で書かれているように、聞こえる側が手話をきちんと理解しないあまり、聞こえない側の理解に頼ろうとする課題がある。

聞こえない側の社会に溶け込もうとする努力に甘えてしまっている。

これは、やっぱり「かわいそう」からくる健聴者の慢心にも原因があるのではないか、と考えてしまう。

英語圏の人と打ち解けたいと思ったら、英語を学ぶのは当たり前のことだ。

それが手話となると、なぜそうならないのか。

かくいうわたしも、手話について全くの無知で、テレビ放送などでどういった対策がされているかもわからない。

これから手話を習おうとも考えていないけれど、こういった事実がある、ということを知れてよかった。

Posted by ブクログ

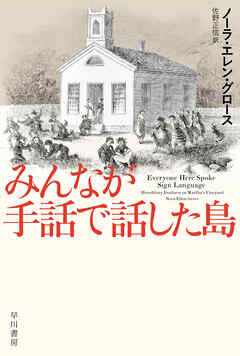

原題は“Everyone Here Spoke Sign Language”。著者のノーラ・グロースは医療人類学者、現在はロンドン大学(UCL)教授。刊行は1985年。31歳の時に書いた博士論文がもと。グロース自身も、まさかこの本がろう文化や医療人類学のロングセラーになるとは思ってもいなかったに違いない。

調査研究のプロとして、腰が据わっているというべきか。ルポライターやノンフィクション作家だとこうはいかない。300年近くにわたってマーサズ・ヴィンヤード島で続いたろうの文化、それを文献や文書にあたり、聴き取りをして明らかにし、さらには聴覚障害が遺伝したという点についてもデータにもとづいて明確にしている。

書名にあるようにEveryoneの動詞はSpokeと過去形。1920年代、島のほかから避暑客が入り込むようになって、旧来のろう文化は消滅してしまった。マーサズ・ヴィンヤード島といえば、現在はアメリカ東海岸きっての有名な避暑地だ。

過去にさかのぼるという点で歴史人類学、ろうの文化という点で文化人類学、遺伝という点で自然人類学、そうした多角的な視点でろうの文化を描き出した名品。

Posted by ブクログ

この島では、耳が聞こえる人たちも普通に手話ができたと言う。

聾唖者と健聴者が集まって手話で雑談したりすることは当たり前だったようだ。「聾唖者」と特に意識することもなかったらしい。改めて質問されると、「ああ、そう言えば」という感じ。

「カースト」という本に、黒人の人が、アフリカに住んでるときには「黒人」ではなかったのに、アメリカに来たら「黒人」になったと書かれていた。

差別も障害者も社会が作るんだな。

Posted by ブクログ

ⅡからⅣ章では人々が島に移り住んでくる以前から、数百年分に渡る家系の調査から、どのように「みんなが手話で話す島」が生まれ維持されてきたのかに迫ります。

Ⅴ章からは島の聾者と健聴者の暮らしについて。島の内外での(対比的な)聾者や手話に対する社会の見方にも触れられます。

障害とは何かが出来ない事、それにより能力が劣っている事と捉えられてしまう場合もあるようですが、それは社会の側がそう定義し、そう扱ってきたからであり、「健常者」が作った社会が「障害者」にとっての障害になっていただけではないか、と考えました。

Posted by ブクログ

ゆる言語学ラジオさんのYouTubeを観て買いました。帯の「あの人たちにハンディキャップなんてなかったですよ。ただ聾というだけでした」から島の人たちの考えが伝わってきます。素晴らしい島の話を読んでから現代について考えると、少数派にばかり努力を強いる様子はなんだかそれこそ半人前で知性のない生き物のようで悲しいし恥ずかしい。

この本は確かに復刊されるべきだっただろうなと思います。読めてよかった。声をあげてくれた方に感謝します。

Posted by ブクログ

20250824047

マーザズ・ヴィンヤード島は遺伝性の聴覚障害が多く見られた。そこでは聞こえる人も聞こえない人も、誰もが普通に手話(地域共有手話)を使い話し、生活をしていた。「あの人たちにハンディキャップはなかった」という島民の言葉に多様性のなかの共生とはどういうことかを考えさせられた。

Posted by ブクログ

〈ヴィンヤード島で聾者が手に入れたステータスを最もよく示しているのはおそらく八〇代の島の女性による次の言葉であろう。あなたが小さい頃、聾というハンディキャップを負わされていた人たちはどんなふうでしたか、とたずねると、この女性は断固とした口調でこう答えた。

「あの人たちにハンディキャップなんてなかったですよ。ただ聾というだけでした」〉

二十世紀前半まで、二半世紀以上にわたり、アメリカ全体に比べて、遺伝性の聴覚障害が多かったとされるマサチューセッツ州のマーサズ・ヴィンヤード島では、島のほとんど住民が手話で話すことができたらしい。その島の歴史や人々の触れ合いを丁寧に紐解きながら、「他者を理解するとは、本当のところどういうことか」という、一言で安易に済ませてはいけない問いを投げかけてくれるようなノンフィクションでした。

Posted by ブクログ

アメリカにある、1700年代~1900年代前半まで遺伝性の聴覚障がい者が多く見られたマーサズ・ヴィンヤード島の調査記録を一般向けに記載した書籍である。

特筆すべきは、社会として聴覚障害がある人を「障がい者」として全く扱っておらず、現在の社会での認識と異なる社会が自然と形成されていた事である。

以前どこかの書籍で、「視力が悪い人は眼鏡という道具で他の人と変わりない生活を過ごせている。車いすの歩けない人が他の人と変わりある生活をするのは、技術者の怠慢だ」という、技術者の指導をする人の意見を目にしたことがあったが、

まさに、「障がい」とは、社会(上記の場合であれば社会の中で持ちうる技術)が定義することである、とまざまざと見せつけられた。

また、当書籍では上記の事実を、当時を知る高齢者の証言、および公的記録から記述しており、主観による意見だけでなく、客観的な指標からも「聴覚障害がある人を「障がい者」として全く扱っていない」という事実を証明している。文化人類学者によるフィールドワークとはこういったやり方なのかと知ることが出来た。

Posted by ブクログ

遺伝性の聾者がかつて高頻度で存在していたアメリカのマーサズヴィンヤード島に関するノンフィクション。

遺伝性聾の発祥に関する考察も興味深いが、なにより、島のコミュニティでは聾者が特別視されず、社会的役割や地位も健聴者と変わらなかったという点を興味深く読んだ。

また、訳者の方による注やあとがきも素晴らしかった。

伊藤計劃氏『ハーモニー』でこの島のことを言及されていたのが本書を読んだきっかけ。

島における遺伝性聾の人は本書執筆時点では全員亡くなっていたため、聾者の人数や家族関係などが分からなくなってしまっていた。そもそも遺伝性であるかどうかも当初ははっきりとしていなかったが、著者が住人にインタビューしたり各種書類を検証したりすることによって、聾であった住人の名前が明らかになっていった。その過程で、電話の発明者として知られるベルが関わっていたというのは面白かった。こうした検証から、島における聾は潜性の遺伝によるものであることが分かり、またそのルーツについてもある程度たどることができた。

狭い地域の範囲内でコミュニティが完結し、結果的に近親交配が頻繁に行われたことで、潜性遺伝の聾形質が広まったらしい。

聾者が多数いたことにより、島では健聴者も手話を使えるのが当たり前で、聾者であるとないとにかかわらず地域で役割をはたしていた。というか、住民はふつう、ある人が聾者であるかどうかを意識せず、聾であることをとりたてて大きな特徴とは見なしていなかった。

聾者が加わった会話の場では、たとえ健聴者が多数派であっても、手話によって会話がなされた。ちょうど、海外の人がいる場での会議だと、日本人主体でも英語で話されるのと似ているなと思った。

とはいえ、聾者が多かったとはいっても割合として十数%などだったらしく、他地域と比べると圧倒的に高頻度だったとはいえ、決して多数を占めていたというわけではない。そういった中で聾者が「当たり前」としてみなされていたのには、当時としては発達していた手話の存在など、いくつかの要因が重なり合っていたらしい。

本書では、近代になるにつれて本土の聾に対する視点が持ち込まれたり、島外出身者との婚姻が進むことで次第に聾者が減少していったことも述べられている。

訳者あとがきでは、「手話の島」以外の側面としてのマーサズヴィンヤード島について(映画に登場していることなど)や、聾にまつわる事柄(「聾者」と「ろう者」は意味が異なることなど)が紹介されており、興味深く読んだ。訳注も、数は少ないが、ハッとさせられる記述が多かった。

自分が本書を読んだきっかけは伊藤計劃氏の小説だったが、その友人だった円城塔氏が本書を推薦したことがきっかけで文庫版の再発刊になったらしい。

Posted by ブクログ

非常に示唆に富んでいてとてもおもしろかったです。文句なし星5。1991年刊行とのことですが、色褪せるところはなく、今読むべき本でした。

ヴィンヤード島は聾というステータスを持つ人にとっては理想的な共同体であり、多様性うんぬん、差別うんぬん、うるさい現代において、色々な意味で学びがある事例かと思います。特に印象的だったのは、ヴィンヤード島がこのような共同体であった理由の1つとして挙げられていた、”ただ単に聞こえないという事実が共同体内においてなんの影響もなかっただけである”というような趣旨の一文です。これは本当にその通りで究極の状態だと思いますが、同じように実現することはとてつもなく難しいことだと思います。理想を語ることは簡単ですが、それの実現に何が必要なのか、理解はしておきたいと思いました。

Posted by ブクログ

遺伝性の先天的聴覚障害が地理的条件によってコミュニティ内で一般的になったマーサズ・ヴィンヤード島において、聴覚障碍者が占めていた地位を明らかにした本。遺伝的な先天的聴覚障害がどこからやってきたのかに迫る部分も推理小説的な面白さがあるが、なんといっても、実際に彼らがどのように地域で暮らしていたのか、とても興味深い。聴覚障害があっても、その人たちのことを島の人々が思い返すとき、耳が聞こえないということは必ずしも最初に来る事項ではないというのが象徴的だと思う。

Posted by ブクログ

1991年に発行された単行本を文庫化したもの、文庫化されたこの本自体の発行が2022年なので、30年ぶりに復刻したといっても良いかもしれない。

解説によると長らく絶版で、手話の歴史を学ぶ人間ならば知ってて当然の書籍だったという。

岩波ジュニア新書『手話の世界をたずねよう』にも引用されていたこともあり、読み始めた。厚みはたいしたことはない訳者あとがきを除けば、250ページである。しかし、センセーショナルな導入もなく、ただひたすらに誠実書かれたこの本は刺激に慣れている読者には、かなり 手強い感覚がある。

当該の島であるマーサズ・ヴィンヤード島の自体の解説に歴史、島に暮らしていた聾者を含む島民の血統や歴史、その背景である世界の歴史、こうした前提となる部分を丁寧に説明しているので、おおきな起伏がなく歴史に素養のない私にはかなり難しいところがあった。けれども後半になると、島の聾者たちの生活についてが生き生きと描写されていて、それがどういう背景によって成されたものなのか、そしてそれがどういった形で失われていったのかが詳細に説明されていた。長らく絶版であったが、強く復刻が望まれていた理由がわかる。

ハンディキャップは、そのハンディキャップの持ち主が所有しているものではなく、社会が所有しているものだという話は見聞きする。30年前、その言葉はおそらくは画期的な視点だったと思う。しかし今となって、その視点は画期的なものではなくなっている。それなのに、現実はハンディキャップによる壁と柵と、断絶ばかりが目についている。長く続いていた偏見は、いまだに払拭出来ていない。否、紀元前から続く偏見を30年そこそこでなんとかしようというのが無理というものなのかもしれない。先は長いが、そのささやかな一歩に貢献したいと思った。

Posted by ブクログ

アメリカ北東部マサチューセッツ州にあるマーサーズ・ヴィンヤード島では、耳が聞こえる/聞こえないは関係なくコミュニケーションの一つとして手話が使われてきた。むしろ口語よりも手話の方が便利な場面すらあり、また聾者はとくに差別されることもなく普通に暮らしていた。

ヴィンヤード島の主要産業は漁業や牧畜業であり、1644年にイギリス・ケルト地方から移民がやってきて以降約3世紀12世代に渡って聾者が共同体の中に存在してきた。それは遺伝的な要因で、島という閉じられた共同体において婚姻が繰り返された結果と考えられており、10-20%という高い割合で聾者が生まれてきた。しかし現業を中心とした仕事をするのには耳が聞こえなくてもあまり差し支えなく、むしろ海上や牧草地などでは手話を使った方がコミュニケーションしやすいといった利点もあり、この島では当たり前にすべての住民が手話を使っていた。

アメリカ本土では、独立戦争や産業革命の影響で社会構造が変化していき、民主主義国家として国民を教育・訓練することで労働者にしていくプロセスが発展していく。19世紀になるとヴィンヤード島からも本土にある聾学校に5-10年程度入る子どもたちが出てきて、彼らは聾者でありながら文字を理解し識字率の低い島民にとってはむしろ知識階級としてその帰りを迎えられてきた。

20世紀に入ると、ニューヨークやボストンからも近いヴィンヤード島は避暑地として政治家や学者などの別荘が立ち並ぶようになる。これらの人々に「見つかって」しまったことで、ヴィンヤード島は文明化させるべき未開の地としてセンセーショナルに取り上げられることとなる。観光や遠洋漁業などの産業構造の変化によって多様な人々が流入するようになり、やがて聾者はこの島から姿を消していったのだった。

Posted by ブクログ

読ませるドキュメンタリーではなく、文化人類学者のフィールドワークの研究結果としての本。だから多分に記録媒体としての部分もあるのだが、その事実や住民の声の記録が面白い。

アメリカ・マサチューセッツ州のマーサズ・ヴィンヤード島では、かつて聞こえない人だけでなく、聞こえる人も当たり前のように手話を使っていた。場合によっては聞こえる人同士でも手話で会話する。聞こえないことがハンディキャップではない。手話は単なる第二言語のような扱いだ。

今ではもうこんなパラダイスな環境は失われているのだが、英語と手話のバイリンガルだ。多言語国家で公用語と第二言語を使い分けるようなものだ。

その歴史を移民前のイギリスにまでたどり、膨大な資料を研究し、生き残りの住民に話を聞き、この本を仕上げた作者。面白過ぎる。

私は元々外国語の勉強(趣味)が好きで、その延長として手話や点字にも興味を持っている。障害とか、そう言った文脈ではなく言語としての興味・関心だ。あいにくまだ興味のみで、手を出せていない。

数ヶ月前に書店でふと見つけた本だが、読んで良かった。そんなパラダイスを実際に体験してみたかったが、今はもう叶わない。叶わない代わりにこの本が体験させてくれる。

Posted by ブクログ

アメリカのヴィンヤード島で、近親交配を繰り返した結果、聾者がたくさん産まれるようになった。聾者も健聴者も手話でコミュニケーションするようになり、聾者であることは島では特段の障壁ではなかった。という話。

ある人の特性がハンディキャップになるどうかはその人の生きる社会のあり方による、と示している。

その人のあるがままで生きられる社会っていいなと思った。現代日本で女性、ワーママとして生きている私は大変なこと色々あるけど、環境によるものも多い。自分自身も環境を構成する一員であるわけだから、自分が生きやすい社会を作っていきたいと思う。

Posted by ブクログ

世間では合理的配慮や多様性などの言葉が取り立たされているが、これによって、障害を持つ人たちは暮らしやすさを感じる世の中に変わっているのだろうか。私一個人として、まだまだ身の回りの配慮の必要な方が様々な場面で苦労を強いられてる状況は変わっていないと思う。

今回この本を読んで、本人の器質的な障害は変わらずとも、周りの状況次第で本人の障害は障害では無くなるとゆう事ことを見事に立証するこの島の実話に深く感銘した。

この島では耳が聞こえない事は周りにとっても本人にとってもさほど重要視される事では無い。手話を誰もが使いこなせる為、コミュニケーションになんら影響がない。聞こえる人はそうして違和感なく言語の使い分け行い、生活していたとゆう事である。

他にも興味深かったのは、ろう者の元に生まれたろう者と、聞こえる両親の元に生まれたろう者とで、どちらがその後、社会的地位のある仕事に就き働いていたかとゆう研究の結果、前者の方が手に職を持ち、生き生きと働いている人が多いとゆうことだ。

以前YouTubeの対談で、早期英語教育は必要か否か、とゆう動画をみた。登壇者はいずれも不要だと答えていた。

小さいうちはまずは、母国語である日本語をきちんと獲得することに重きを置くべきだとした。

その基礎が無ければ中身のない発音だけ立派な英語を話されても、誰も聞いはくれない、と

手話は言語であり、まさにこれに当てはまるのではないだろうか。母国語となる手話を基礎として身につけ、そのうえで日本語を獲得する。

ろう者に対して、手話より日本語が先と決めつけ、口話主義を推進していた歴史に改めて違和感を感じた。

学びの多い1冊だった。

Posted by ブクログ

最初の入植者が族内婚で、次第に自分たちでも気づかないまま近親婚を繰り返すことになっていったという。

島の人々はわざわざ手話を学んだわけではなく、自然に覚えたという話には驚いた。それほど頻繁に手話が使われていたということだ。健聴者と聾者をつなぐ共通言語としての手話があれば、生活する上で何も問題がないことは証明されているのだな。

手話が当たり前に併用されていた驚きと共に、障害とされるものは社会がつくっていると言っても過言ではないことに悲しい気持ちになる。十九世紀以前の本土での差別の箇所は深刻だった。偏見は主に無知からきていると思うので、ひとつこういった島での歴史があったことを知れて良かった。

副次的なものだが、大っぴらにできない話を手話でとか、距離的に声が届かないときも手話でとか、とてもいいなと思った。

Posted by ブクログ

論文を読んでいるかのよう。ヴィンヤード島の話を聞いていると、そもそもハンディキャップとは?と言葉そのものについて考えさせられる。島では手話は聾者のものではなく、健聴者も手話を操り当たり前の会話の手段として用いられている。それは、生まれた時からその環境にいたから聴こえようが聴こえまいが話題にもならない。知らないから不便や差別が生まれるのだと改めて思った。

Posted by ブクログ

住民みんなが聾でも健聴でも手話で話していた時代があったアメリカの島の話。前半は島の成り立ちやどこから来た遺伝なのかにページが割かれて研究者でもない俺には退屈だった。後半は島の実際の姿を沢山のインタビューから活写しててとても興味深かった。ハンディキャップとは気まぐれな社会的カテゴリであると言うこと。社会のあり方について考えさせられる一冊。今後の自分のあり方に影響を残すと思う。訳者の後書きは言い訳くさくて要らないなって思ったけど、島について映画ジョーズの舞台だったとかかわぐちかいじのジパングに出てきたとかなかなか面白かった。最近ドラマや映画ばかり観てて電車の中で少しずつ読んでて大変読むのに時間がかかった。

Posted by ブクログ

J-WAVEで山口周さんが紹介していて購入。

身近に聴覚障害の方がいないのでこれまで全く考えてこなかった分野。

ヴィンヤード島の聾者が生まれる高い確率は不幸に見えるが、逆にハンディキャップと誰も思わずに生活できる環境があったことは素晴らしいと感じた。

子供の頃から区別してきたのに社会人になって急に受け入れろという方が無理。やはり子供の頃から一緒に学び生活しないと、区別や差別のない社会は作れないのではないか、今の自分に出来ることは何か、考えるキッカケになった。

Posted by ブクログ

音が聴こえる人も、自然と手話を習得して、聴こえない人を区別する事なく社会に受け入れていたという、そんな素敵な社会が、かつて存在していたという話。障害とは一体なんだろうか?意思の疎通さえできれば障害とはみなされない社会。むしろ現在、同じ日本語を使っていると思っている人でも、意思の疎通ができなければそれは障害なのではなかろうか。

Posted by ブクログ

小規模(島)で外との交流が比較的少ない時期において、家族や親戚の中に必ず聾者がいる。また、時代的にも島民みんなが働かなければ生きていけない、そんな環境では障害のない側が障害のある人を受け入れ、工夫し、変化せざるを得ない。そうした営みが当たり前に行われていた…ということを、角度を変えながら調査結果を示し、説明している本。

丁寧だが、少し冗長に感じる部分もあった。

自身の生活での関わりを考えてみると…心身にゆとりが必要だな…と思う

Posted by ブクログ

その島では、聞こえる聞こえないにかかわりなく、誰もがごく普通に手話を使って話していた。

ノンフィクションというのが驚き。手話は、耳の聞こえない人とのためのものだと思っていた。

でも読んでるいると手話は状況によってはとても便利な「言語」だとも思った。

どういうときに、私たちは人の特徴を障害とみなすんだろう。そんなことを考えたり。

Posted by ブクログ

前から気になっていた一冊。

たしかに、ろう者のいる環境が当たり前だったら、聴こえようが聴こえまいが、手話を使うようになり、聴こえないことを意識しなくなるんだろうな、という、貴重な「実験」になったんだろうなときちんと読んで腑に落ちました。正直、情報だけ漁っていたら、ただの近親交配の悪徳事例的な、侮辱的な歴史の物語かと思われる危険性がありますが、決してそうではない事。この史実を下に、色々な考えを巡らせる事ができる事、は書いておきたい。

Posted by ブクログ

アメリカのボストンから南にあるマーサズ・ヴィンヤード島には 長きに渡ってろうの人が生活していて 誰も不自由なく暮らしていた。

聞こえないから差別されるのではなく、聞こえる人も自然に手話を習得して 自然に手話で会話をしていた人々についての 学者さんの まとめた本でした。

村の人はろうということに特に気に留めていなかったようです。

「あの人たちにハンディキャップなんてなかったですよ。ただろうというだけでした」

「何も変わったところなんてありゃしないのに」

と 過去を振り返った村人たちはこのように語っていたようです。

こういう場所があったのに 今はよそから人が入ってきて 状況が変わってきてるのが残念ですね。

これを読んだら 何が障害なのか って考えさせられますよね。

村に大勢ろうの人がいたから 子供も英語を覚えるより早く 手話を覚えたし。

現在も 車椅子の人が多ければ それを優先に道路など作るだろうし。

この世界で みんなが住みやすいようになると良いですね

Posted by ブクログ

聾であることがいい意味でその人のアイデンティティーじゃなかったってすごい。

障がいを障がいとして捉えるのは人によっては嫌な偏見になりうるってことを忘れないようにしようと思った。

Posted by ブクログ

マサチューセッツ州にあるマーサズ・ヴィンヤード島は17世紀から20世紀の終わりまで、多くの聾者が暮らしていた。かつては人はその地域から動かずに暮らすことが普通であったために、遺伝子的に違い人同士が夫婦となることが多く、その結果として聾の遺伝子を持つ人同士の結婚により、聾者が島民の一割ほどになっていたということらしい。

しかし、特筆するべきはその結果として、島民にとって聾であることはなんら驚くべきことではない普通のこと、目の色が違う程度の差であり、結果的にコミュニケーション手段として手話が使われ、健聴者も聾者と手話で話すことを普通に行っていた島だったということ。

本書はそのマーサズ・ヴィンヤード島がなぜ多くの聾者を生むことになったのかという歴史と、その島で普通に暮らしていた健聴者と聾者の社会を紹介し、聾唖者を差別的に見る事がまだ多い現代社会に対する啓蒙を行っている。

小さな島とはいえ、いやだからこそあまり記録が残っておらず、当時を知る高齢者へのヒアリングで調査したノーラ・エレン・クローズの行動力というか、粘り強さに驚嘆する。

また、聾であることがハンディキャップとならず、皆がそれを普通と捉えて生活していた事、結局それを「ハンディキャップ」と捉えているのは、耳が聞こえる我々の偏見でしかないのでは?という実例を突きつけられてしまっている事に、言葉がない。

一番印象に残った話は、日本でも似たような感じだったのだと思うが、アメリカの聾唖者は長く政治参加も制限されていたという。ただマーサズ・ヴィンヤード島では聾者も普通にタウンミーティングに出席していたため、毎年この地に避暑に来ていた外来者がその事に疑問を呈した。そのため島の人たちが州に確認したところ、州からは地域の定める法に従うよう(「制限するべき」という意図)回答が来たが、島には聾者に対する特別な法は定められていなかったので、これまで通り聾者もタウンミーティングに参加できる事になったという話。

痛快であるし、「聾者を区別しているはず」という思い込みが、単なる思い込み、偏見でしかないことを如実に示している。

Posted by ブクログ

【感想】

本書の舞台であるマーサズ・ヴィンヤード島は、映画「ジョーズ」のロケ地に使われた避暑地だ。この島の中のチルマークという村は、1900年代の初頭には250人程度の人口だったが、確認できるだけでも10人が聾者だったという。

この異様に高い聾者の比率によって、島のコミュニケーション手段は、常識では考えられないような発展を遂げた。健聴者が全員手話を使え、常に口語と手話が入り乱れるコミュニティが形成されたのだ。

本書では「みんなが普通に手話で会話していた」というエピソードの数々が語られるのだが、われわれ健聴者社会に暮らす者にとっては驚きの内容ばかりである。

まず、島の人はそもそも「誰が聾だったか」の記憶が怪しい。手話が日常に溶け込み過ぎて、聾者のための特別な配慮などなかったからだ。また、学校での勉強、日用品の取引、馬の売買交渉といった複雑なことも、聾者は手話で行っていた。人々が集まれば最低一人は聾者がいたため、みんな手ぶりを交えて話していた。中には、10人ほど集まっても物音ひとつ立てずにしんとしていたことがあったという。全員が手話で話していたからだ。

これは子どものコミュニティでも同様で、大抵の子どもは小さいうちから、聾者の大人や友達と意思疎通するために、自然と手話を身に着けてしまう。中には、口語の修得より手話のほうが早かった健聴者の子どももいたそうだ。健聴者の子どもたちが、学校や教会などの静かにしなければならない場所で、先生に怒られないよう手話でぺちゃくちゃ(?)おしゃべりをしていたというのだから、その凄さが分かるだろう。

そうしたエピソードを読み進めていくと、「ハンディキャップ」という概念は「身体的な障害」ではなく「社会的な障害」である、というのがありありと実感できる。ヴィンヤード島では聾はハンディキャップではなく、背が高かったり目が青かったりといった「身体的特徴」の一つにすぎなかった。聾者は当然「普通の人」と同じように扱われ、婚姻率も経済的成功率も健聴者となんら変わらない。

近年、障害にまつわる言葉を置き換える動きがさかんになっている。「色盲」であれば、「色覚に特徴のある人」というように、彼らの状態を「特性」として言い換えることだ。一般的な社会に住む私たちは、聾というものをかなり重い障害だと見ているし、配慮しなければならないと教えられている。しかしそうした「思いやり」こそが彼らを生きづらくしている。状況を悪化させているのはむしろ、「私たちが聾者の人とコミュニケーションを取ろうとしない」ことにあるのだ。彼らと身近な距離で接して親密な関係を築けば、「障害」は「特性」となって社会に吸収されていく。

それが自然と形成されていたのが、ヴィンヤード島というコミュニティだったのだ。

――「あの人たちにハンディキャップなんてなかったですよ。ただ聾というだけでした」

―――――――――――――――――――――――

【まとめ】

1 みんなが手話で話した島

本書はマーサズ・ヴィンヤード島、特にそのタウン(ニューイングランド地方の集落)であるウェスト・ティズベリーとチルマークに焦点を当てている。ここでは200年以上にわたり、遺伝性の聾が高い発生率を示した。孤立した島という閉鎖的環境で、近親交配による遺伝が繰り返された結果、先天性の聾者の比率は155:1だった。これは、アメリカ人全体で5728:1であることを考えれば相当に高い数字である。

住民は効率的な手話を発明あるいは借用することにより、この状況に適応した。健聴者も聾者も、ほぼみんなが手話を使っていた。ヴィンヤード島の人々は聾を障害とみなしていなかった。

20世紀になって島の外から新しい住民が入ってくると、ヴィンヤード島における遺伝性聾の発生率は低下し、1950年代の初めに最後の聾者が亡くなると、ついにはゼロになった。しかしこのことは、そのような恩恵と同時に、小さな共同体の破壊ももたらした。こうした支援ネットワークとしての小さな共同体は、悲しむべきことに、現代の産業化された世界では失われつつある。

ヴィンヤード島に住む80代の女性はこう言う。「あの人たちにハンディキャップなんてなかったですよ。ただ聾というだけでした」

2 聾への適応

同じハンディキャップを負った本土の聾者と違い、ヴィンヤード島の聾者は共同体のあらゆる仕事や遊びに加わった。結婚相手は健聴者からでも聾者からでも自由に選ぶことができた。納税記録によると、島の聾者は総じて平均かそれ以上の収入をあげており(何人かは裕福だった)、教会活動にも熱心にかかわっていた。この状況は1960年代に最初の聾者がティズベリーに定住したときから3世紀以上にわたって続いている。

聾者が多くいるという状況に対して島民たちがどう応じたかといえば、聞こえないということをあっさり受け容れてしまったのである。

・つんぼだなんて気づきませんよ。あの辺りの住民はもう慣れていて、なんとも思っていなかったのです。

・それが当たり前でした。目の色が茶色か青かの違いと同じです。まあ、そこまではいかなくても足を引きずっているとか、手首がちょっとおかしいとか、そういうのと変わりません。

・あの人たちは他の人と同じでした。とくに気遣うこともありませんでした。そんなことをすると、かえって気を悪くするので、同じように扱っていました。

以上は島に住んでいた健聴者の証言だ。よそから来た者がこの問題に関心を持つことに彼らは心底とまどったようだった。

島の住人は自然に英語と手話の二言語を併用していた。

島民は子供時代に手話を習得している。健聴の子供や聾の子供の手話習得法をたずねると、どのインフォーマントも、子供は英語を覚えるときと同じように、成長とともに自然に手話を覚えてしまうと答えた。家の中で聾者とくらしていると、「見よう見まねで手話を覚えてしまう」のだという。たとえば聾者を母に持つある女性はこんなふうにいう。

「深く考えたことはないのです。自然に身についてしまいましたから」

幼児期に手話と出会った聾の子供は、少なくとも健聴の子供が言葉を使い始めるのと同じ時期に手話を使い始めるという。なかには、手話の習得が口話の習得より先行した事例さえ存在する。

身内に聾者がいない健聴の子どもは、親と雑用で近くの家や店に出かけると、そこでごくふつうに用いられている手話を見て自然に身に着けた。遊び友達の聾の子と話すために欠かせなかったのだ。

住民は語る。

「手話はどうしても身につける必要がありました。みんなが手話を知っていました......。手話を知らないでは、ここでやっていけなかったのです」

聾者と健聴者が混じって会話することは当たり前であり、そういったときは口語と手話のハイブリッド、ないしは完全手話が用いられていた。

手話の必要がない健聴者同士でもよく手話が用いられていた。おおっぴらには口にできない内緒話、聞こえないぐらい遠くの人との会話など、手話のほうが便利だと思えば、聾唖のものもそうでないものも、手話を使うのだ。

3 島の社会

島の全家族のほぼ98パーセントが、歩いて往き来できる距離に最低一人は近親者を持っていた。この定住パターンは非常に安定していた。家族の個々の構成員が独立しても、拡大家族の形態と一群の家族がかたまってくらす区域は、世代から世代へとまた世紀から世紀へと変わらずに引き継がれていった。

このきわめて安定した人口こそ、聾の子供がうまく適応できた主因だった。すでに襲を経験ずみの共同体では、新たに聾の子供が生まれても特別の関心や当惑の対象とならなかった。さらに手話が周知のものとなっていたおかげで、聾の子供はごく早い時期から接するすべての人と意思を通じ合わせることができた。

ヴィンヤード島の聾者は教育水準も高かった。1817年にアメリカで最初の聾学校であるコネティカット聾唖院が設立され、ヴィンヤード島の住人は一人を除く全員がここに通っていた。州政府から助成金が支給されていたからだ。ヴィンヤード島の聾者の教育程度は、多くの場合、健聴の隣人のそれよりも高く、健聴者に勉強を教えた者もいたという。

ヴィンヤード島では、聾者が結婚するのになんの妨げもなかった。適齢期の聾者の80%が結婚したが、これは島の健聴者の結婚率とほぼ同じである。19世紀のアメリカ全体の聾者の結婚率は45%であったことを考えれば、その高さがわかる。

経済的成功については、極貧層から富裕層までまちまちで、大半の聾者は広い範囲の中産階級に属していた。アメリカの聾者の平均所得が、健聴者のそれと比べて男性で30%低く、女性で40%低いことから考えても、恵まれていたことがうかがえる。

また、島で集まりがあったときは、「みんな」が集まった。島のくらしの他の面で聾者と健聴者を区別する者がいなかったように、社交でも聾者と健聴者を区別する者はいなかった。どのインフォーマントも、聾者だけが参加した社会活動を一つもあげられなかった。各種の聾者のクラブや活動が多くの者の触れ合いの中心となっている本土と違い、ヴィンヤード島では聾者も健聴者も一緒に島内の活動に加わっていた。それは単に島の健聴者が聾者を自分たちの中に迎え入れたというだけではなく、聾者の側でも健聴の家族や友人や隣人から離れて活動を始めようとはしなかったということでもあるらしい。島の者のあいだにはかなり親密な友情があったが、聾者としか付き合わない人や付き合いの範囲がほぼ聾者に限られる人はいなかった。

この島のコミュニティでは、聞こえない人は生活のあらゆる面にとけ込んでいて、聞こえる人と同じように大人になり、社交し、仕事をし、結婚し、子どもを持ち、政治に参加し、法的な義務と権利を負っていた。聞こえない人の中には、資産家もいれば、生活にかつかつという人もいて、それは、聞こえる人とほとんど変わらなかったのだ。

4 ハンディキャップなどない

ヴィンヤード島で見られた聾に対する適応には二つの要因が不可欠だったようである。

第一の要因は、聾をもたらす遺伝的性質が個人や孤立した家族によってではなく、入植者の一群によって伝えられたということである。こうした理由から、またその遺伝的性質が(潜性であったので)一見、住民の中に無差別に発生するように思われたため、聾はどの家族にあらわれてもおかしくないと見なされることになった。実際、ある時点では島の家族の大半が発生していたほどだった。聾がこれほど頻繁にあらわれていなければ、先天性の聾者が受け容れられるということはなかったかもしれない。

もう一つの同じくらい重要な要因は、この共同体が遺伝的性質とともに大西洋の彼方からもたらされたと思われる手話を使っていたということである。聾という事実を受け容れ、耳の聞こえない人に好意と気遣いを示すだけでは聾者は日常生活にとけ込むことができな い。ヴィンヤード島で最初の聾者がたやすく住民の中に入っていけたのは、かなり洗練された手話体系がすでに存在していたからだと思われる。

ヴィンヤード島の経験は、ハンディキャップという概念が気まぐれな社会的カテゴリーであることをはっきりと示している。共同体が障害者を受け容れる努力をおしまなければ、障害者はその共同体の正規の有益な構成員になれる。社会は万人に適応するため、多少であれ自ら変わらなければならないのだ。

島の聾の男女について最も心に残る事実は、誰も聾をハンディキャップだと受け取らなかったという意味で、聾者は障害者ではなかったということである。ある女性はこんなふうに話している。

「あの人たちが特別と思ったことはありません。あの人たちは他の人とまったく同じでした。そうだとしたら、この島ほど素晴らしい場所は、他になかったんじゃないでしょうか」