無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

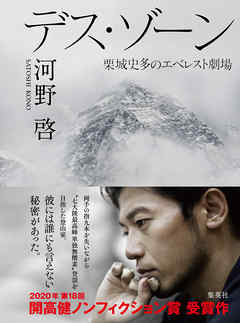

【第18回(2020年)開高健ノンフィクション賞受賞作!】両手の指9本を失いながら〈七大陸最高峰単独無酸素〉登頂を目指した登山家・栗城史多(くりきのぶかず)氏。エベレスト登頂をインターネットで生中継することを掲げ、SNS時代の寵児と称賛を受けた。しかし、8度目の挑戦となった2018年5月21日、滑落死。35歳だった。彼はなぜ凍傷で指を失ったあともエベレストに挑み続けたのか? 最後の挑戦に、登れるはずのない最難関のルートを選んだ理由は何だったのか? 滑落死は本当に事故だったのか? そして、彼は何者だったのか。謎多き人気クライマーの心の内を、綿密な取材で解き明かす。

≪選考委員、大絶賛≫

私たちの社会が抱える深い闇に迫ろうとする著者の試みは、高く評価されるべきだ。――姜尚中氏(政治学者)

栗城氏の姿は、社会的承認によってしか生を実感できない現代社会の人間の象徴に見える。――田中優子氏(法政大学総長)

人一人の抱える心の闇や孤独。ノンフィクションであるとともに、文学でもある。――藤沢周氏(作家)

「デス・ゾーン」の所在を探り当てた著者。その仄暗い場所への旅は、読者をぐいぐいと引きつける。――茂木健一郎氏(脳科学者)

ならば、栗城をトリックスターとして造形した主犯は誰か。河野自身だ。――森 達也氏(映画監督・作家)

(選評より・五十音順)

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。

危なっかしいが魅力的な人

栗城史多の従来のメディアでの派手な印象と、ひとりの人間としての葛藤とが両方うまく書かれている。時代が違えばそのバイタリティも違う方向に向いて命を落とすことなくビジネスなどで成功していたのかもしれない。彼が最初に注目を浴びた頃の印象しかなく忘れかけていたところで亡くなったと知った口なので、ネットなどで

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。