無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

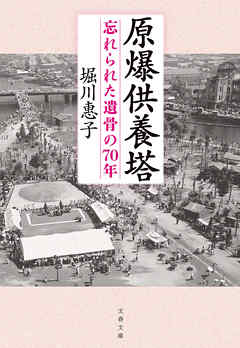

広島平和記念公園の片隅に、土饅頭と呼ばれる原爆供養塔がある。かつて、いつも黒い服を着て清掃する「ヒロシマの大母さん」と呼ばれる佐伯敏子の姿があった。なぜ、佐伯は供養塔の守り人となったのか。また、供養塔にまつられている被爆者の遺骨は名前や住所が判明していながら、なぜ無縁仏なのか。「知ってしまった人間として、知らんふりはできんのよ」佐伯敏子の言葉を胸に取材を丹念に重ねるうちに、埋もれていた重大な新事実が判明していく──。引き取り手なき遺骨の謎を追う、もう一つのヒロシマの物語。

第47回(2016年)大宅壮一ノンフィクション賞、第15回早稲田ジャーナリズム大賞受賞作がついに文庫化!

解説・平松洋子

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。