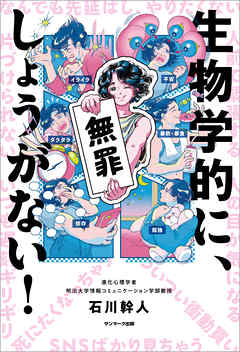

あらすじ

「やる気が出ない」「ついつい食べ過ぎてしまう」「イライラしちゃう」「片づけられない」「フラれてつらい」「死にたくない」……などなど、人生は悩みの連続です。

しかし、それらの悩みは全て、生物学的に、しょうがないのです!

なぜなら、ネガティブも、イライラも、モヤモヤも、

全ては遺伝子に組み込まれた素晴らしき機能なのですから。

本書では、

「なんでも先延ばし、やりたくないの、しょうがない!」

「片づけられないの、しょうがない!」

「いつも遅刻ギリギリ、しょうがない!」

「人前で緊張しちゃうの、しょうがない!」

「人の目が気になるの、しょうがない!」

「ついつい衝動買い、しょうがない!」

「死にたくなっちゃうの、しょうがない!」といったように、

生物学の専門家が、あなたを科学的にとことん甘やかします。

さあ、あなたが持っている、努力ではなんともならないその悩み、

ポジティブに諦める方法をお教えしましょう。

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

20世紀末に、進化論と脳科学を介して心理学と生物学は強く結びつくようになった。アメリカの心理学教育のバイブルとされる教科書では、心理学の各項目に生物学的視点と脳科学的視点が併記されるようになった。こうした科学的知見を背景に、進化心理学者の著者が「生物学的にしょうがない」「人間だって動物なんだから」という見方で、生物としての人間、そして個人の遺伝的特性=個性に従って考えることにより悩みを解決しようと提言している。曰く、人間も、生物として遺伝的に規定された「向き・不向き」「好き・嫌い」がある。進化の過程で獲得した遺伝子の指令で得られた、人間という種として共通した「好き・嫌い」もある。また、最近の生物学の研究により、人間の数学や音楽などの諸能力や性格には、遺伝子が大きく影響しており、作り変えるには大きな努力が必要だとわかっており、人間という種内の遺伝的変異により個人の特性は大きく変わるということが明らかになっている。こうした、遺伝的に規定された自分の特性をもとに、どれを頑張るべきで、どれを諦めるべきかを見極めることが、幸福な人生を送るために必要と著者は説く。

その上で、この遺伝的に規定される情動とうまく付き合っていく方法も併せて説明されている。著者によると、遺伝的に規定される情動や行動を「ホットハート」といい、これは狩猟採集時代に獲得された生物学的な特質である。これに対し、脳の前頭前野を中心とした機能である意識的な働きを「クールマインド」と定義し、「クールマインド」の理性的な行動で社会が高度化し、現在の文明社会が形成された。著者は、こうした「ホットハート」と「クールマインド」という両者があるという心の仕組みを知るとともに、狩猟採集時代に形成された「ホットハート」に裏打ちされた文化と、「クールマインド」に裏打ちされた現代文明の生物学的な齟齬があることを理解し、その違いを前提として「クールマインド」で 両者のバランスを取ることが重要という。例えば、「ホットハート」では、うまくいかないときに暴力に訴える対象法をとるが、文明社会では暴力をなくすという合意があるので、暴力に訴える気持ちを「クールマインド」でうまく抑制するということである。これは、本書の主張をもとに解釈すると、「ホットハート」により発動する暴力の衝動を、「クールマインド」で一方的に抑え込むのではなく、暴力の衝動が生じるのはしょうがないから受け止めるとしても、うまく逃がして別の形で表現するということだと理解できる。これは、アンガーマネージメントや、アサーションにも通じるものと思われる。このほか、「ホットハート」に対応するために、人間だけが生物学的に身につけた「想像力」を適度に発揮して対処することも有効としている。また、加えて人間の持つ「社会性」という生物学的な特性を生かすと、「ホットハート」で仕方がないことも「他者のために」と思うこともやる気が出て対応できる可能性がある。このため、生物学的にしょうがないことの一部は、自分の社会性をうまく刺激する環境を探し当てれば、改善が期待できるとのこと。

こうした仕組みを知った上で、自身の「ホットハート」を受け止めて「クールマインド」で適応していくことが良いと思った。本書で紹介されていた、「ホットハート」、すなわち「生物学的にしょうがない」の中で、特に自分に当てはまると思ったものはつぎのとおり。これらを受け止めつつ、適応的に生きられればと思う。

1.人前で話すの苦手なの、しょうがない!

→「人前で話したくない」と思うのには、オオカミなどの捕食者がいるかもしれないと感じてしまうから。人前で話すのが得意な人は、突然変異により見知らぬ人への警戒心が弱い人と、人前で話すのに慣れた人(話す内容に自信があり、経験を積んだ人)。

2.雨の日にでかけたくないの、しょうがない!

→狩猟採集時代の生活習慣では、狩や木の実の採取は雨天では効率が悪くなるので、雨の日は静かにしている人々の集団の方が生き残りやすかったので、我々は雨降りでふさぎ込む心理を獲得した人々の末裔である。

3.後悔しちゃうの、しょうがない!

→狩猟採集の失敗を後悔することで、行動の成功率が上がるので、後悔する傾向が遺伝子に組み込まれている。

4.幸せなはずなのにネガティブになるの、しょうがない!

→生物学的に感情は、動物の行動を起こしたり方向づけたりするもの。現状が満ち足りた状態であると、新たな行動を起こさなくて良いので、感情が喚起される必要がない。このため、幸せなはずの状態では、幸福感は喚起されない。幸福感は、「これからよくなるぞ」という期待によってもたらされる。また、将来のことを想像すると、心配が生じ、現在が満ち足りた状態であればあるほど、未来は現在よりも悪くなると考えてしまうため、ネガティブになる。

5.困っているけど人に頼れないの、しょうがない!

→「人に頼れない」のは、人に頼ったときの負債感を過剰に予測するため。負債感の出どころは、狩猟採集時代におけるタダ乗り防止のしくみ。人に支えられたらそれを「借り」として感じ、「なんとか返さねば」と思って自分の能力に従って頑張ることで狩猟採集時代の平和的な協力集団を築いた。

6.人生がむなしくなるの、しょうがない!

→人生がむなしくなるのは、何事も最大化を目指す完璧主義者であるマキシマイザーで、失敗したり、目標が亡くなったときにむなしくなる。現代社会は、経済の活性化のため、競争意識をあおってマキシマイザーになることを奨励している。人間には、適度に満足するというサティスファイサーの面もあるので、折に触れて「挑戦している今が楽しい」というサティスファイサーの気持ちを交えた人生になればよい。