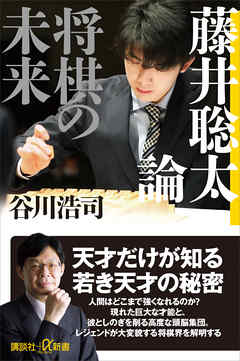

あらすじ

「天才は天才を知る」。レジェンドが迫る巨大な才能の秘密。

AIの登場以降、大きく変貌する将棋界。そこに現れた若き天才・藤井聡太。

14歳2ヵ月・史上最年少のプロデビュー後、衝撃の29連勝から始まり、史上最年少でのタイトル獲得など、次々と記録を塗り替えていく彼のすごさとは? 人間はどこまで強くなるのか?

その謎を、史上最年少名人位獲得の記録を持つレジェンドが、自らの経験を交えながら、さまざまな角度から解き明かすとともに、多士済々の頭脳集団が切磋琢磨し、進化しつづける将棋の魅力を伝える。

第一章 進化する藤井将棋

ケタ外れの「頭の体力」・棋士も経験する「ゾーン」状態・時間配分をコントロールする etc.

第二章 最強棋士の風景

谷川・羽生の両方を持っている・トップ棋士の研究量・シビアな勝負師に徹して etc.

第三章 不動のメンタル

負けん気と平常心の両立・記録ではなく、強くなること・最年少名人記録は破られるか etc.

第四章 「将棋の神様」の加護

羽生世代が起こした序盤革命・苦手意識をどう克服するか・恐ろしいほどの強運 etc.

第五章 「面白い将棋」の秘密

勝った相手に楽をさせない・将棋は学業にも役に立つ・盤面をイメージせず読む・強さの源泉は詰将棋にあり etc.

第六章 AI革命を生きる棋士

人間と異なる形勢判断・強さとAIは関係ない・自分で考えなければ強くなれない・一局で一手研究が進む時代・五十代の戦い方 etc.

第七章 混沌の令和将棋

堅さよりもバランス重視・トップ棋士に求められる受けの力・美学に反した手を見直す etc.

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

十七世名人 谷川浩司氏が、藤井聡太棋士の活躍など最近の将棋について語った本。プロ棋士は対局中、どんなことを考えているとか、普段どのようなことをしているのかなど、知らなかったことが多く、またデータもたくさん示されており、参考となった。将棋の奥深さを知った。

「藤井さんと私には、いくつかの共通点がある。まず中学生でプロ棋士になった。(中学生棋士は史上5人)。ともに詰将棋を愛好し、創作もする。鉄道好きということも付け加えておこう」p6

「(藤井棋士の高い完成度)私はこれまで多くのトップ棋士の四段時代に対局してきたが、いくら強い棋士でも、17歳、18歳のころまでの棋力は「突出して強いところもあるが、まだまだ完成途上」が常識だった(藤井にはこれといった弱点が見当たらない)」p14

「持ち時間が少なく、向き合っている時間が2時間、3時間の短い対局では相手に関して得られる情報は限られる。持ち時間が1時間以内の「早指し戦」だと指し手がやや粗雑になって、持ち味がフルには発揮できない」p16

「(藤井聡太)あれだけ長考が続いたら、せめて休憩の間は一息入れて頭を休めたいと思うのが自然だと思うが、ずっと盤の前で沈思黙考している。もちろん、若さもあるだろう。それにしてもケタ外れの「頭の体力」である」p17

「(藤井聡太)「一番集中できている時は、集中しているという実感すらないような状態になり、1分が長く感じる」」p25

「奨励会時代の持ち時間は90分。このため四段に昇段し、プロ棋士になった当初は長時間の対局における時間の使い方で苦労する場合が多い」p27

「(角)「斜め四方」に進む角は、まず盤上で動けるマス目と動けないマス目、半分ずつに分かれる。最初に8八、2二にいる双方の角が1つ隣のマス目に動くことはない。その筋で角が動いている間は、棋士はとくに違和感を覚えない。ところが、角を交換した後、最初と違う筋に角を打つことになると、事情が変わってくる。初心者は斜めに動く角がどの場所を通り、どこに行き着くかという角筋をけっこう間違えるが、プロの棋士も本来ならその駒がいないほうの筋に1枚いるだけで。急に理屈を超えた直感が働きにくくなるのだ」p30

「(藤井聡太)2021年3月末までの通算成績は213勝40敗、勝率8割4分2厘である。もちろん、2017~2020年度まで勝率ランキングは連続1位である。4勝1敗(勝率8割)は、言ってみれば成績のいい人がかなり長期間続けることのできる勝敗ペースである。しかし、5勝1敗(勝率8割3分3厘)、6勝1敗(勝率8割5分7厘)の成績を取り続けるという芸当は、単に能力のある棋士の好調によるだけでなく、それだけの地力が備わっていなければ絶対になし得ない」p36

「8割4分前後の勝率を4年間も続けている藤井さんの世界は、残念ながら私の想像を超えている。その年度の勝率第1位は、通常ならば四段、五段の棋士が獲得する。一次予選で4連勝や5連勝して、勝ち数を稼いで勝率を上げるのだ。しかし、勝ち数を重ねるに従って対戦相手も強くなっていき、自然に勝率は下がっていく」p38

「(これからの競技は現役期間が短くなっていく)これからの棋士は、十代、二十代はストイックに将棋だけに打ち込めたとしても、三十代以降、同じように続けられないのではないか」p60

「負けず嫌い、負けん気の強さは、将棋を長く続けていくうえでも絶対的に必要なものである。スポーツや芸能などさまざまな分野の最前線で活躍する人たちも、いずれ劣らぬ負けず嫌いのはずである」p76

「奨励会からプロ棋士になるのは、毎年わずか4人」p81

「平均的な棋士の対局数は年間30局ほどである。私の経験で言うと、週1局で年間50局前後だと、対局の疲れはとれるし、普段の勉強や次の対戦に向けた研究もできてうまく回っていく。それ以上となるとハードになる」p84

「中学生棋士で名人獲得経験者のうち、A級までストレートに昇級したのは、加藤先生だけだ。私はC2を2期、羽生さんはC2、B2をそれぞれ2期、渡辺さんはC2、C1、B1をそれぞれ3期ずつ経験している」p95

「(運を大事にせよ)「谷川、おまえは運がいい。それをありがたいと思え。運がいいのは当たり前だと思うようになったら、その運は逃げてしまう」ずっと心にとどめている言葉だ」p114

「藤井さんはプロ棋士になる前から、まず詰将棋の世界で名前を轟かせていた。詰将棋を解くスピードと正確性を競う「詰将棋解答選手権」では、並み居るプロ棋士とアマ競合を制して、小学校6年生の時から5連覇している。詰将棋創作の面でも十代とは思えない芸術性の高い作品もいくつか発表している」p125

「奨励会に入ることができても、そのうち棋士になれるのはわずか2割ほどだ」p138

「藤井さんは小学2年の時から創作を始め、「将棋世界」にも作品を投稿していた。9歳の時に投稿した作品は掲載されただけではなく、新人に与える賞として私の名前を冠した「谷川賞」を受賞した」p144

「居飛車穴熊の藤井玉は9九にいて、8九に桂、8八に銀がいる。相手は8六に桂がいて、持ち駒は角と歩。玉の頭に「△9八歩」と打たれた瞬間、詰む局面だが、打ち歩詰めになるため相手は打てない。残りの角も前に進めない駒なので、打っても仕方がない。藤井さんは、この局面になる十手ぐらい前からこの形に誘導して、自分の玉は大丈夫と読み切って勝ちを制した。角と桂と歩以外の駒が1枚でもあれば、すぐに詰んでしまう形に自ら誘導するので、よほど自分の読み筋に自信がなければ指せない。詰将棋に精通した者でなければ浮かばない妙技だったため、印象に残っている」p153

「子どものときに好きな世界や得意なことを見つけると、それだけ自分の世界が広がり、成長につながる」p155

「藤井さんの強さは、最善手を求める探求心と集中力、詰将棋で培った終盤力とひらめき、局面の急所を捉える力、何事にも動じない平常心と勝負術など、極めてアナログ的なものだ。将棋ソフトを使い始めたのはプロデビューする直前であり、彼の本質的な強さとAIは関係がないと言っていい」p172

「(年配者)読みを進めていく中で、若い頃のようにとことんまで突き詰めずに「これぐらいだろう」と打ち切ってしまうことが多くなる。要するに忍耐力、持久力が落ちてくるのだ」p191

「1950年代から70年代までは、対戦相手の情報もあまりなく、定跡もさほど洗練されていなかったため、中終盤のねじり合いで勝負がついていた。棋士のレベルにも差があり、優勢になれば、その後そのまま押し切れることが多かった。いまは有利になっても、簡単に勝てなくなった。劣勢になっても、その後に最善を尽くせば、さほど簡単には負けない。リスクを冒さずに勝てる時代ではないということだ。これは以前とはずいぶん違う点である」p191

Posted by ブクログ

驚異的な頭の体力、時間配分のコントロール、局面の急所をとらえる、平均8割、負け数の少なさ、連勝ストップの反動がない、谷川・羽生の両面を持つ、読み切ったときに動きが止まる、負けん気と平常心の両立、初タイトルにも動じない、研究者の側面、記録ではなく強くなること、AIとの共存。

Posted by ブクログ

題名のなっている「藤井聡太論」の、藤井聡太は2016年14歳の時にプロ棋士となり、いきなり29連勝をし大きな話題となった。その後も活躍は続き、現在は将棋界の8つのタイトルのうち、4つを保有し、トッププロと言っても良い活躍を続けている。2002年7月の生まれなので、まだ19歳。

これまでの将棋の歴史の中で、中学生の間にプロ棋士となったのは、藤井を含めて5人だけである。そのうちの1人が、本書の筆者である谷川浩司である。谷川は1962年4月生まれなので、現在59歳であるが、現役のプロ棋士。十七世名人(名人位を5期保有した者に与えられる永世名人という称号の獲得者)であり、タイトル獲得は27期を数える、将棋の歴史の中に名を刻むトップ棋士である。

そのようなトップ棋士が藤井聡太の強さの理由や、現代の将棋など、将棋に関する多くのことを語ったのが本書であり、将棋ファンにとっては、こんな本が読みたかったよね、と思えるような本であった。

コンピュータ・AIの進化により、将棋ソフトが棋士の将棋研究に取り入れるようになり、将棋のあり方が大きく変わったと谷川は本書で述べている。変わった点をいくつか谷川はあげているが、印象的だったので、いったんこれまでの常識を捨てないといけないかもしれない、と語っているところである。将棋ソフトは、将棋のある局面の、あるいは、その局面からの指し手を数値評価してくれる。従って、この指し手が有力な手かどうかを棋士は数値で知ることが出来るようになった。谷川が本書で書いているのは、プロ棋士であれば、とても指す気になれないような手が実は良い手であったというケースに出くわすことがあるということである。すなわち、これまでの、その棋士の常識を疑ってかからないといけない局面を経験することもある、ということである。谷川自身もそのような手があったことを、本書の中で実例をあげて示している。

将棋ソフトの実際の将棋、実際の棋士への影響を実例を交えてトップ棋士が語ってくれるというのは、すごいことである。いわば、イチローが自分の打撃術について実際に自分の打席のビデオを用いて解説してくれるようなものだ。

ということで、かなり面白く読んだ。谷川先生には、是非、続編を書いて欲しいものである。

Posted by ブクログ

本書を読んでいる最中の9月13日に藤井聡太さん3冠となりました。

デビューから今日まで8割5分近い勝率(5勝1敗ペース)を維持しているので、8冠となるのも必然の強さです。

野球で言えば、野村克也さんや落合博満さんの解説で、素人にはわかり得ないプロの世界を感じることができますが、

将棋では谷川浩司さん程の実績を持っている現役棋士が解説してくれることで、藤井聡太さんと将棋棋士の凄さがビンビンと伝わってきます。

谷川さんは自身の「月下推敲」という詰将棋の本をプロになった藤井さんにサイン付きでプレゼントしたことがあるそうです。

藤井さんはもちろん大喜びでしたが、小学校4年の時に買って全部解いていたそうです。

私は将棋好きの友人から「月下推敲」と書かれた谷川浩司さんの扇子を貰って持っています。(本の題名だったのか)

いつか藤井聡太さんの扇子も手に入れたいと思っています。

藤井聡太さんは詰将棋でも第一人者であり詰将棋作家でもあるので詰将棋の話題にも多く触れられています。

攻め方にも玉がある双玉詰将棋は知りませんでした。

面白そうなので今度やってみようと思います。

詰将棋には100手超詰めはおろか1000手超詰めもあるようで、どうやって考えるのか想像もつきません。

藤井さんは40手超えの詰将棋を30秒で解いたこともあるそうです。

終盤の強さは詰将棋で磨かれた部分もあるのかも知れません。

終盤の攻めも強いが受けも強く、序盤中盤のミスもなくなってきた。

局面の認識能力・直観力、つまり実戦での局面で候補手10手から3手に絞る能力に長けており、終盤戦で1分将棋にならないような持ち時間の使い方もうまい。

付け入るスキがない状態ですね。

野球では落合博満さんは、「その投手の決め球・勝負球を狙って打つ」と言っていたことがあるが、羽生さんも相手の得意戦法で将棋の技術を磨いていたそうです。

藤井さんも対戦前に相手の研究をして弱点をつくといった将棋はしないそうです。

本書は、藤井聡太論というタイトルですが、現在~未来の将棋界を語る上で、どうしても羽生さんやライバル棋士たちの話題やAIによる盤面分析やその活用方法の話題にそれてしまいます。

でもそれが面白い部分でもあります。

例えば、対局中に羽生さんが思わず「あっ!」と発することがあり、その意味(何を考えていたか)など面白いエピソードも教えてくれたりします。

スポーツ選手が「ゾーン」に入るという表現を使うことがありますが、棋士も対局中に「ゾーン」に入ったという状態を感じることがあるそうです。

藤井さんも「ゾーン」に入ったときは、1分間がすごく長く感じたと言っています。

羽生さんが7冠を独占してから25年になります。

羽生さんを超える棋士は当面は現れないだろうと思っていましたが、藤井聡太さんが現れましたね。

これからの活躍に期待が膨らみます。

Posted by ブクログ

昨年の藤井聡太さんのタイトル戦登場以来将棋観戦にはまり大ファンになり、関連書籍をかなり読み漁っている。これは既に知っている藤井聡太さんのエピソードが谷川浩司さんのフィルターを通して書かれていて、棋士ならではの考えや苦悩を改めて知ることができた。かなり最近のエピソードにも触れていて入念に準備したんだと思う。ただ、タイトルに藤井聡太論って付けてるのは、それの有無が売り上げに比例するからなのか?と思うところもあった。

Posted by ブクログ

藤井聡太強いよねー。

まだ2冠の時の、谷川浩司先生の著。

決してAIだけで強くなったんでは無いんだよね。

圧倒的な終盤力。詰将棋の作成で磨かれたんかなあ。

谷川浩司、羽生善治、藤井聡太が同世代だったらどうなっていたんかなあ。

早いこと今の小中学生くらいのとんでもない棋士が出ることを期待しています。

続編の「藤井聡太はどこまで強くなるのか」も読んでみます。

Posted by ブクログ

常人では想像もつかない努力を重ね、結果を残している人を安易に「天才」と呼ぶのは抵抗がある。

しかし、藤井聡太五冠に関して「天才」という言葉を使わずにその強さを語るのは一流棋士であっても難しいようだ。謙虚な藤井さんが自分の強さについて語ってくれるはずもないので「天才が天才を語る」という狙いの本書は面白く読めた。

数十年前、棋士という職業に憧れた時期があったが、当時の位置付けは「知的な勝負師」であった。今の棋士は「頭脳アスリート」だと思う。

Posted by ブクログ

谷川浩司棋士が藤井聡太棋士を論じた本。お二人は面識があったとのこと。

藤井棋士に関してはやはりAIを駆使して強くなっている印象が強いですね。あとは詰将棋を幼い時から得意にしていて、それが今に活きているとのことでした。

Posted by ブクログ

谷川浩司が藤井聡太を語った一冊。

「天才は天才を知る」というが、まさに自分との比較で中学生棋士しかわかりえぬ世界について書いている。

また、他の棋士の分析も秀逸で、非常に面白かった。

Posted by ブクログ

「藤井聡太論」というほどには藤井聡太のことは書かれていないが、過去の天才棋士の系統、戦術の変遷、AI活用など、GENDAIの将棋界を取り巻く状況が著者である谷川九段の経験を踏まえて語られ、常人では理解の及ばない世界の一端に触れることができる(気になる)。

Posted by ブクログ

藤井聡太の存在を抜きにして、現在の将棋を語ることはできない。谷川浩司九段が藤井聡太四冠の魅力について語った書です。「藤井聡太論 将棋の未来」、2021.5発行。1935年の実力名人戦開始以来、80数年間にタイトルを獲得した棋士は50人に満たない。タイトル獲得は棋士の夢。平成の羽生、令和の藤井。羽生の手が震えた時、藤井聡太の前後の身体の動きが止まった時、対戦相手は観念しなけければならないw。羽生との違いはライバルの有無。藤井将棋の魅力は、圧倒的な強さに加え、将棋自体が面白く、華と新鮮味に溢れていること。

2016年10月に14歳2ヶ月でプロ棋士に。いきなり29連勝。デビュー以来、想像を絶する勝率。ただ、今の棋士はたとえ八冠を制覇してもそれより強いAIがいる。謙虚にならざるをえない。藤井四冠は、人間とAIの関係を、対決から共存という言葉で語っている。

Posted by ブクログ

現在の将棋界ついて、藤井聡太の強さと絡めて論じる。

現役棋士であり、数々のタイトルを獲得した谷川先生ならではの鋭い指摘、具体的なデータをもとにした考え、また有名エピソードからこぼれ話まで、とてもわかりやすく読みやすい。

観る将の自分だが、詰め将棋関係の話が興味深かった。

将棋をよく知らないが興味があるかたに、とくにいちばんにすすめたい。

Posted by ブクログ

天才による天才の解説。面白くないはずがない。何より天才は素人に分かり易く説明してくれます。

負け局も面白いという指摘、そういう見方するんですなぁと感心しきり。

でも何でも勝たんといかんですよ、一番になることが前提で皆楽しむんですよ。考え方の相違と言われればそれまででござりますが、only oneとかいう発想はありえんでしょう、勝負の世界では。

Posted by ブクログ

同じ棋士同士でこのように一冊の本をまとめるのは、様々な意見を惹起しそうですが、冷静、客観的な記載の中に思いが込められていて、嫌味なく読めました。

Posted by ブクログ

タイトル戦が行われている絶好のタイミングでの刊行。AIが取りざたされるが、もともと強い藤井二冠の強さとは関係ないのだと。藤井二冠の強さのうち、「考えることが好き」というこの部分は自分も日々心掛けたいところ。

Posted by ブクログ

藤井聡太さんが強いとか、勝率が高いとか、詰将棋が得意とかそういう話はもう周知の事実ですが、その中で谷川九段がどんな内容の本を書かれるのか興味がありました。

一部の内容はWebで先に読んでいたものもありましたが文章がわかりやすく読みやすかったです。

将棋の世界にはAIが早くから導入されプロ棋士の多くが現在研究のために利用されていますが、強い棋士がAIだけによるものかというとそうではないと考えられている点がとても興味深い点です。確かに対局が終わった後、棋譜をAIにかけて評価値の上限を確認し、いい手だったか悪い手だったか、またその後の流れはどのようなものが考えられたか、研究を助けるものにはなりますが、それがわかったからと言って次回の棋戦で必ず勝てるということはないわけです。

藤井聡太さん自身、またトップ棋士である渡辺明名人も藤井聡太さんの強さはAIだけによるものではなく、もともと中盤・終盤が異常に強いというところに依るものであると考えているようです。

勝率が6割を超えれば優秀と言われる将棋界においてなぜ8割超えの勝率を4年間も続けられるのか、誰もがその理由をわかりかねているようです。

普段の将棋への取り組みという点で言うと、とにかく将棋への集中力が並はずれており、木村王位とのタイトル戦でのエピソードがそれを示しています。封じ手の時間を18時に告げられてから18時19分まで考え続け、飛車の成り捨てで封じました。タイトル戦において、これだけ重要な手を対局室に人が入ってくる落ち着きのない時間帯において考え決定した集中力は並外れたものであることは間違いありません。

先日棋聖戦の防衛戦、渡辺明名人との第1局を勝利し、今日も順位戦B級1組を屋敷九段と戦っていますが、対局姿勢はどこも変わらず盤面に集中し続けています。

忙しいとか、季節によって調子が変わるとか、疲労が出るのではとか、プレッシャーがあるのではと言っているのは、あくまで周りの人間であり藤井聡太さん本人からはそのようなものへの迷いは一切感じません。

この本のよかったところは谷川九段の、偏りのない藤井聡太さんに対する分析がなされているところと、令和の時代にあっても将棋に対する取り組み方や礼儀作法を重視する姿勢が通底しているところです。ただ将棋が強ければいい、そんな思いは一切感じません。なかなか若手に対して厳しいアドバイスをする人も少ない世の中において都度若手に向けてメッセージを発する谷川さんの姿勢は素晴らしいと感じます。

Posted by ブクログ

天才は天才を知る。

では、規格外の超天才が現れたら?

その超天才の一人が、藤井聡太である。

戦後の新聞将棋掲載普及によって、棋士たちのキャラ立ちも明確になり、読者を二分する様な好敵手が出現した。古くは、大山康晴と升田幸三、中原誠と米長邦雄、谷川浩司と羽生善治など…

そして、タイトル全冠制覇者は、時代によってタイトル数も違うが、升田幸三(全三冠)、大山康晴(全三冠、全四冠、全五冠は4回)、羽生善治(全七冠)、藤井聡太(全八冠)のみ。この4人は、規格外の超天才と言っていいでしょう。

もちろん著者の「光速の寄せ」谷川浩司も中原時代に終止符を打った天才棋士です。

本書は、天才が超天才を論じたもの。

以下は、私の備忘録。

・渡辺明の藤井聡太評「谷川浩司と羽生善治のいいところを両方持っている」

・谷川浩司の自宅研究会メンバー。菅井竜也、斎藤慎太郎、都成竜馬、福間香奈

・藤井聡太「以前は駒の損得が重要だったのが、最近では駒の損得よりも駒の利きなど局面に応じた駒の価値の方が上に見られている」

・藤井聡太の強さはAIとは無関係

羽生「AIは他の棋士も使っていますから」

渡辺「将棋は最終盤の力が大きい。彼は中終盤の力で勝っているわけですから」

・AIのおかげで絶滅戦法が復活

雁木、土居矢倉、エルモ囲い(大山康晴vs中原誠戦で類型登場)

本書が書かれた2021年4月、藤井聡太の二冠獲得直後でした。巻末で、当時のタイトル序列が記されています。

1位は渡辺明(名人、棋王、王将)、2位は豊島将之(竜王、叡王)、3位が藤井聡太(王位、棋聖)、4位が永瀬王座。

その後、藤井聡太がストレートで8冠達成するとは、やはり怪物です。野球の大谷翔平、ボクシングの井上尚弥と並ぶ現役大スターですね。

Posted by ブクログ

AI より人間かと思わせてくれる藤井聡太八冠。

谷川浩司、羽生善治、藤井聡太

将棋の時代背景と何故今藤井聡太なのか?

そんな感じで手に取ってみました。

Posted by ブクログ

藤井聡太六冠について2021年に述べた本。二十歳で名人位に就いた著者ならではの経験なども披露される。藤井聡太六冠に「運を大切にせよ」と伝えたという記述などが興味深かった。

Posted by ブクログ

将棋界に天才現る!将棋をしない人でも知らない人はいない藤井聡太。

年齢サバ読んでない?というぐらい人として素晴らしい。自分が客観的に見えていて、負けず嫌いで冷静な精神面を兼ね備えている。人に勝とうとしていない、自分を磨き上げてきた結果、今があると思った。