あらすじ

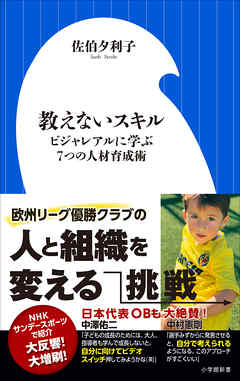

ビジャレアルの育成改革に日本人女性の凄技。

スペインのフットボールチーム「ビジャレアル」。

欧州リーグ優勝をしたクラブとしても、人気が高い。

ビジャレアルのカンテラ(育成組織)はヨーロッパ及びスペインで

最も堅実な育成機関と評されている。

自前の下部組織からの選手が多勢いることからもわかる。

2014年から、チーム一丸、この育成・指導大改革に携わった著者。

彼女はスペインで初の日本人クラブ監督に就任した経歴もある。

★テーブルは丸テーブルに

★注意するときは「サンドイッチ話法」で

★「こうだよ!」を「どう思う?」の「問い言葉に」

★選手が選手を指導する「学び合い」作戦

★コーチ全員にビデオカメラ。指導法は客観視する、など。

サッカー(フットボール)の指導のみならず、

ビジネスの現場で若手を育成する際に、

学校教育の現場でも、

日常の家庭での教育にも、

置き換えてみれば取り入れ可能なメソッドが多い。

「教えない」ことで「学びの意欲が増す、成長する」。

そのヒントが満載の書である。

(底本 2021年2月発行作品)

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

サッカーに限らず今求められる力だと感じる

教える と 学ぶ の主語

ヒエラルキーを排除する テーブルの工夫

学び合いの環境をつくる

ことばのイメージの乖離

軽率に言語化するのは注意

研修医時代に出会ったいわせんさんの本(効果10倍の学びの技法)

オランダに行ったときのbuurtzorgの姿勢にも通じる

Posted by ブクログ

冒頭のつかみが良い。

アスリートの課題、収入を得られない選手になったら?

スキルだけでなく、生きていくこと。

それに合わせてコーチとしてどう接するのか?

とフットボールだけでなく生き残るには、そして、現代にあわせてどのように接していけばいいのか。

静かな熱量のある一冊。

200P以下なので、非常に良く読めました。

Posted by ブクログ

教えないスキル

ビジャレアルに学ぶ7つの人材育成術

小学館新書 391

著:佐伯 夕利子

良書、おもしろかった。

プロ選手の引退後の過酷な現実から、本書は始まります。

NBAの選手の60%が、現役を退いて5年以内に、自己破産するそうです。

高級車から軽自動車に乗り換えられる感覚が備わっていないと、プロとしてキャリアを積んでいくことができない。だから、プロ選手を育てるのではない。人を育てるのだと語っています。

指導者は、選手の学びを創出するファシリテーターに過ぎない。

著者は、持続可能な人材育成術といっています。

教えないスキルとは、脳科学、行動科学、心理学、教育学のエビデンスをもとに、10人の心理学者のサポートを得て作り上げたものであると語っています。

気になったのは、以下です。

■reflection

・指導方法をカメラやビデオをとって俯瞰することが重要。

・選手の動きをただ声に出している、リアクション・コーチングを行っていないか

・内省すること これって意味があるのかな、これって、選手のためになっているか、コーチ同士で顔を見合わせてノーとため息をつく

・練習や試合での態度、声掛けをチェックして仕分けをする

①選手を肯定したり鼓舞するようなポジティブメッセージがどれだけあるか

②ダメ出しをを含めたネガティブメッセージはどうか

③同じ選手に何回声をかけたか

・意識や意図が芽生えることがいかに重要かを個人的に学んだ

・(選手が)自分たちで気づいたものを学びにする

・(コーチが)自分たちは答えを持っている人間ではないし、問題を解決する仕事でもない

・私たちが、自分で気が付いたように、選手にも気づいてもらう。

自分たちと同じ道のりをたどれるよう、選手たちに施せばいい

・アンラーンから始めよう。アンラーンは、学び壊しというのがしっくりしているかもしれません。

①ラーン

②アンラーン

③リラーン

この繰り返しこそ、指導者に不可欠です。

・流れる川に小舟がながれてきました。あなたは、小舟にのりますか、それとも、岸からみてますか?

⇒小舟に乗る=感情に執着する⇒本質を見失う

⇒岸でみている=自分の感情と距離をとる⇒本質なものの優先順位を間違わなくなる

⇒だから、岸でみてましょう、一緒に流れるのではなく、岸から眺める

・心から子供たちをリスペクトをもって接する。そうでなければ、私たちもあなたに対し、リスペクトをもって接することができません

・絶対やってはいけないこと、ここだけの話し、ひそひそ話、組織として成長ができなくなる

・問題(苦情)を持ち込むときは、一緒に、解決策をもっていく。これがルール

■question

・プレーするのは選手、自分に力が及ばないことに時間を費やすのは無駄

・指導者が、勝敗に意識を奪われていたら、選手の学びや成長に気を配れるはずはない

・自分ができることをやる、自分が行動すれば変化が起きる

・何を言っても、何をやっても、受け入れてもらえる、安心安全な環境でこそ、選手たちは成長できる

・オープンクエスチョンをなるべく心がける。言えないときは、二択、三択のクイズで誘導的な問いかけをする

■words

・サンドイッチ話法

①良いところを伝える

②聞きたくもないかもしれない改善点などを伝える

③それに対する期待を伝える

・人は知っていることしか、見ない

・見るべきものが見える、選手を育てる

■knowing

・あの子はやる気がないと思う ⇒主語が指導している自分自身 ⇒主語を選手に変えよう

・個人目標は2カ月スパンで見直す⇒個人目標の振り返りや気づき、現在地の確認のため

・3つの学び

①主観だけで考える癖をなくす

②自分の考えを一方的に伝えない

③答えに正解はない

■equality

・コーチから一方的に教え込むのではなく、選手同士が学び合う環境を作る

・指導者の役割は、失敗しないように導くではなく、失敗を恐れずに出せる、失敗を糧にできること

・コーチのミーティング まとまりがつかない⇒振り出しにもどる、選手の学びの機会が増えたかどうか?

・上司が命じてやるではなく、社員が自ら取り組みたくなる環境を整備する、が正解

■centred

・ガミガミと怒られながら学ぶなど、意欲が生まれるわけがありません

・手取り足取り教える ではなく 心地よく学べる環境を用意し、学習効果を高める

・教え方がうまい ではなく、 子どもたちが学べる環境を作ることが育成術

・生命線

①考える癖をつけることに重きをおく、考える余白を用意してあげる

②一方的なコーチングをせず、問いをつくる

③子供たちが、学びたいと自然に意欲がわくような環境を用意する

■cognitive

・認知力を身につける 時間、空間、スピード、変化、シチュエーションなどの不確定要素を認知する

・がんばる ⇒ 創造する へ

・認知力は、禁止事項はすくなく、たくさんの選択肢から選べるような環境で養うことができる

目次

教えないスキル 目次

序章 持続可能な人材育成を目指して

第1章 自分の言動に意識をもつ reflection

第2章 「問い」を投げる question

第3章 パフォーマンスを生む言葉を選ぶ words

第4章 伸ばしたい相手を知る knowing

第5章 丸テーブルに変える equality

第6章 「教えないスキル」を磨く centred

第7章 認知力を育てる cognitive

終章 好きだからこそ本質を探究したい

ISBN:9784098253913

出版社:小学館

判型:新書

ページ数:192ページ

定価:800円(本体)

発行年月日:2021年02月

発売日:2021年02月06日第1刷

発売日:2021年05月29日第3刷

Posted by ブクログ

教えないスキルという本題と人材育成という副題があり、ビジネススキルの本に少し寄せているのかと思いきや、サッカーの指導方法の実用的な物。

サッカーのコーチに限らず指導という言葉がはいると、教えるという事に考えが偏ってしまうが、最新のサッカー指導(育成年代)について語られている。

著者の実体験と経験が書かれているので、理論ではなく実体験として伝わってくるものがあり、押しつけがましさが無いのがよい。

サッカーだけではないかもしれないが、育成年代とのかかわりをもつ指導者と呼ばれる人には必ず読んで欲しい本。

以下印象に残った言葉の備忘

指導、教えるは主語がこちら側になっている

どこまでストイックにサッカーだけに打ち込ませる必要があるのか。一流選手も酒を飲んだり遊んだりして切り替えをしっかりしている

自分の感情に距離をおく。その言葉に指導育成として何の意味があるのか考える(「右!、シュート!」の言葉に育成の意味がない)

結果は相手がいる事で自分事ではない

自分の考えている事、やったことにフォーカスして結果にこだわらない

同じ問いでも、ダメだしの問いが多い。考えさせる問いをすること(「なんで右に出したの?」=左に出してよというダメ出しになってないか?)

全ての練習が考えて判断させることが必要

失敗できる環境を作る

教えると脳が休止する(言われたことをやるようになる)

ホワイトボードでの説明はしない(自分で考えなくなる)

考えないで教えられると、知っている事しか見えなくなる(伝達ばかりだと考えない)

サッカーの答えに正解は無い

自分たちで戦術も考えるべき(指導者が与えるべきものではない)

心地よく学べる場にする

Posted by ブクログ

「教えない」

「怒らない」

「決めつけない」

ことが大事なのではなく、

「選手一人ひとりと向き合うこと」が大事なのであり、

「クラブがどういう選手を育てたい(チームをつくりたい)」のか、が大事なんだと思った。

中長期的な視点に経って、個別最適ではなく。

全体を考えないと難しそうだな…と思った。

Posted by ブクログ

サッカー指導の話だけかと思っていたが、ビジネスの分野でも役にたつ内容がスペインと日本の対比もあり、参考になりました。

「監督と選手の役割はあるけど対等であること。」

子どもたちとサッカーをする際の声かけなどもより意識したいと感じた本でした。

Posted by ブクログ

サッカー経験のあるチームメンバーから教えてもらった本です。

言葉がアクションを生む。

アクションがパフォーマンスを産む。

パフォーマンスが習慣を生む。

(指導者が)教えないではなく、(選手が)学ぶ。

主語を履き違えない

いいねは無意味な言葉。

なぜそれがいいかを問いかけてあげることのほうが大事(どうしてその判断をしたの?というopクエスチョン→そこにfb)

アティチュード(姿勢取り組み方

アプティチュード(適正才能スキル

ビーイング(存在、ありよう)

ありようを許容して、適正スキルをサポートして、アティチュードにのみネガティブなフィードバックをする

以上が印象に残ったフレーズでした。ついつい指導したくなる部分もあるけど、グッと我慢しようと思います。

Posted by ブクログ

スポーツや教育、ビジネスなどどれをとっても「育成」は付き物。これまでの「育成」は、主語がコーチであって選手ではなかったということに気付かされた。誰もが教えるうえで「相手に考えさせる」「肯定する」「創造性を育む」のはなかなか難しいが、ぜひ意識して取り組みたい。

Posted by ブクログ

コーチングについて学びたくて手に取り、たくさんの学びが得られたのだが、主題とは違う点に激しく共感した本。エディ・ジョーンズの本と同じ事が多数書かれていたので、これが海外のスタンダードだと仮定すると、日本の教育、コーチングの時代遅れ感がすごい。外から見た「日本のここがおかしいよ」の数々の指摘に頷き、失望すると同時に、著者のような日本人女性が世界有数のサッカークラブ(男性社会)で活躍しているという事実に一筋の希望を感じた。

この国の抑圧的な教育に苦しめられた日本人の大半は、苦しむ事がデフォルトになってしまい、社会に出てもやりたくない仕事をして、日々我慢することで対価をもらって生活している気がしてならない。海の向こうには多様性を認め合い、自由に生きられる世界があるんだってことを知れば、日本のヤバさを実感できるはずだ。この本が1人でも多くの教育者や子育てをする親たちに読まれ、この国に1人でも多くの自立した、幸せな子供(のちの大人)が増えることを願う。

最後に紹介される著者の子供時代の話に涙したのは私だけではないと思う。個人的にはぜひ彼女の自伝を読んでみたい。

Posted by ブクログ

ビジャレアルに学ぶ7つの人材育成術

コーチにピンマイクとカメラをつけて選手たちとのやり取りを細かく確認。

▼とにかく一周しておいで

アンラーンは難しい。

今までの自分の考え方を否定されているような感覚がする

そういうときには「一周しておいで」とコーチ同士で会話していた。

自分が大事にしている価値観を一度置いて、一周してくる。

そのなかで色々な考えに触れて、それでもいいと思ったら戻ってくればいい。

▼問いかけでフィードバック

いいね!には意味がない。

シュートを決めて、いいねと。それでは誰でも言える。

そうではなくて「いまのシュートの際にはなんで右ではなくて左に蹴ったの?」と問いかける。

そうする問いかけで選手の思考を促して気づきが得られるようになる

フィードバックの対象になるのは

①atitude(態度)

→ネガティブなフィードバックもできる

②aptitude(スキル、能力)

→周囲が客観的に判断せずにポジティブなフィードバックで伸ばす

③being(存在、有り様)

→デッドボール。個人の尊厳を守るため他社から犯されないように守る

▼攻撃と守備

「日本(のスポーツ界)には、一生懸命頑張る文化はあるけど、選手が自ら考えて行動する文化がなさすぎる」

フットボールでは予想通りのことが起こる可能性は低い。見えるものしか見えない。

「知らせる」のではなく、ピッチ上で「見るべきものが見える」ような選手を育てるほうがいい。

答えを教えない

▼既読スルーの法則

LINEで既読がついて3時間返信がない。

そうすると、その時間に勝手に考えていることはバラバラ。

3試合連続で外されている選手が「4試合目も外れるかもしれない」と思うのか「来週こそは出るぞ」と思うか「この監督は僕の過渡が嫌いだ」と思うのかは違う。

だから、人それぞれ解釈は異なるということを理解して、一人ひとりの選手を理解しに行くことが大事

とてもよい

サッカーだけでなく、子どもを教えるひとにも、企業などではたらくひとにも参考になります。人材育成に役立つ本です。

Posted by ブクログ

サッカーの指導のみならず、子供達の育て方や関わり方についてもとても勉強になる一冊です

子どもたちへの指導ではなくて、子どもたちが主語となるような環境設定や関わり方がとても大切であることがよくわかります

今の時代だからこそ考えないといけない、とても大事なことが本当は何なのかを再考していかなければいけませんね。

Posted by ブクログ

人材育成に関する示唆に溢れる本だった。

スポーツの世界だけではなく、会社でも役に立つと思う。

教育方針を変える過程では、自分のフィルターを外すことの難しさと大切さを感じた。

Posted by ブクログ

サクッと読めるボリューム感にも関わらず、育成における重要な本質はおさえられているため、サッカー好きはもちろん、上司や親といったあらゆる人に推せる。

自分の中に既にインストールされてるようなことが多かったり、同じような価値観だったりするけど、そこに自信を持てたり、見直そうと思わされた部分もある。

タイトルは『教えないスキル』だが、そのまま受け取れば、教えずに放置すれば、勝手に成長していくの?という単純な話でもなく(それもアリかもしれないが)、その代わりにやるべきことが示されているし、もし、子供や部下の成長を本気で願うのであれば、実行できるものばかり。

雑にまとめると、

・教えない理由は、認知力を磨くため

・発言可能な対等な関係を築く(指導者同士も対等に)

・楽しめる環境、失敗できる環境をつくる

・学び合えるようにファシリテーターに徹する

・言葉を丁寧に使う(共通認識をつくる)

こんな感じ。特におもしろいのは、指導者たちが自らヒエラルキーを取っ払ってるのが素晴らしいなと。口だけではなく、自ら行動で示すのは、子供たちに伝わるはず。「攻撃と守備」とすると「2つは別物である」と思わせてしまうというのも、理解はできるが、それを意識しだすと、自分が安易に先入観を形成してしまうような言動をしてしまっていないかと、気が引き締まる。

以下、見返し用の個人的メモ書き↓

・世界のあちらこちらで元選手が引退後のキャリア形成に苦しんでいる。

・プレミアリーグの選手の60%が引退後5年以内に自己破産していた。(Xプロの13年発表)

・ハイリスクの現実を見て見ぬふりをしたまま、お預かりしている選手たちを「フットボール選手」としてしか育成してこなかったのではないか。

・子どものスポーツとビジネスシーンが内包する問題は類似している。圧迫して萎縮させる関係性。

◎コーチにカメラとピンマイクをつける。

・選手への声がけに支配的なワードが目立つ。指示、命令、ダメ出し。否定。

・方法論以上に「自分の言動に意識的かどうか」の振り返りをする習慣が重要

・自分の力が及ばないことに時間を費やすのは無駄。

・指導者が勝ち負けに意識を奪われていたら、選手の育成に気を配れるはすがない

・多くの指導者がすでに自分が出している答えを押しつける。

・何を言ってもダメ出しをされる環境では心のシャッターを下ろし、何も言えなくなる。

・ビジャレアルでは3歳児にさえ判断を伴わない練習はさせない。考える癖をつける。足元の技術を磨くと言ったことには一切重きを置いてない。

◎軸になるのは「体を動かすことは楽しい!」と感じてもらうこと。失敗できる環境を提供する。

・問いを投げて、日本の子供が自分から発言するのはごく少数。

・スペインでも以前は命令されて従うような文化はあった。

・スポーツも社会も、その基盤は教育。

・「ナイスパス!」で終わらせず、「なぜ、〇〇に出したの?」で深める。「ナイストライ!」で、ポジティブフィードバック。

・サンドイッチ話法。良い点⇨改善点⇨期待

・「攻撃と守備」この言葉を使うと、「2つは別物である」という理解が生まれてしまう。

・実際の試合にはゾーンもレーンも存在しない。

◎「軽率な言語化は要注意」であり、よく使う言葉はみんなに考えてもらい、共通認識をつくる。

・動画を止めながら、「行け!って言ってたけど、何をして欲しかったの?」と確認する。

◎言葉はアクションを生み、アクションがパフォーマンスを生むのであれば、言葉のイメージを合わせておく必要がある。「走れる」「ボールを動かす」「寄せろ」「ラインが高い」「コンパクトじゃない」など、よく使う言葉を挙げてみる。

・「沈黙=考えていない」は間違い

・コーチが教えるのではなく、選手同士が学び合う環境をつくる。ファシリテーターの役割を担う。

・大人が子供に、上司が部下に、成長してほしい相手にキャスティングボードを譲るだけで大きな成長が得られる

・否定せずに見守る。失敗すれば、やり直せばいい。

◎選手と指導者の関係をフラットにするには、まずはそれぞれの指導者を対等に扱うこと。監督、助監督といった肩書きをなくし、みんな監督、みんなコーチとした。

自分たちのヒエラルキーを壊すことで、自分たちが変わらなければいけないと決意した。

◎四角テーブルを丸テーブルに。そしてフリーアドレスに。指定のデスクや部屋を取り除き、壁を壊し、オープンスペースに。

・「集中しろ」「気を引き締めろ」は命令形。対等な印象ではない。日本語はヒエラルキーが生まれやすい。

・練習を何時間行うかではなく、「学習効果を高めるためのスポーツ環境づくり」が何よりも重要。

・クオリティの高いトレーニングを90分で収める。

・週の平日5日間の中で1日はオフ。土曜か日曜は試合のため、どちらかはオフ。

・スペインは8時間労働で基本的に残業をしない。

◎スペイン人同様、体格に劣る日本が指向すべきスタイルは「ビジャレアル的なもの(認知力)」

・日本は一生懸命頑張る文化はあるけど、自ら考えて行動する文化がなさすぎる。

◎認知力は禁止事項があまりなく、自由で、たくさんの選択肢から選ぶ機会が多い環境で養える。日本の環境はそうではない。指向すべきサッカースタイルと教育がアジャストしていない。

Posted by ブクログ

スペインの強豪アトリティコマドリードの女子監督をした人は、どんなふうに選手に指導するのか気になり読みました。

サッカーの指導方法が、書いてあるのかと思いましたが、どちらかというと子供の教育に関わることの記載が多くありました。

良いところ

日本の教育文化とスペインの教育文化の違いが、自分で考えて意見を言えることとの違いと言うことに気づきました。

今後に取り入れたこと

子供への質問の仕方について主語は、子供と言うことを意識し、オープンクエッションで質問する。

沈黙した場合でも焦らず、待つ。

これにより、自分がどうしたいのかを表現する場を少しでも多く作るようにしていきたいです。

これにより、

Posted by ブクログ

最初からできたわけじゃなくて、葛藤もしながら浸透させていったんだな。

特に真新しい内容とかではなく、でもこういう視点のない人は多くいるんだろうなって内容がほとんど

だからこそ、いろんな感情を抱えながらも粘り強く向き合って乗り越えてきたんだなとも思う。

つもりは最大の壁だし、実体験なところに価値を感じる

自分が試行錯誤してる部分もあるので参考になるかも

中にいる人たちは自分たちの古い体質をわからないものなのかもしれないな

正直スポーツよりゲーム業界の方が先をいっていると感じる部分は結構ある

ペティコミテ不要と解決策も一緒に言えはマジで大切だな。

格ゲーマーの人たちが話してた時もなんで?ってその人なりの気遣いだったんだ、完全に煽りだと思ってたって話してたな。

誰かの尊重だけでなく自分の尊重も同じくらい大事な気がする

自分は無理やりさせられた習い事があった人だから、小学生になると本当に来たくて来ている子が圧倒的ってマ?となるw他はやりたくてやってたけど、唯一やめたいといった習い事、やめさせてもらえなかったからなぁ

どうしたい?などの問いかけは重要だと自分の中であったがやっぱり問いかけに尽きるんだな

eスポーツを見ていると言語化や教える人が多く感じていて、自分なりの試行錯誤の経験と純粋に楽しんできた気持ちがそうさせていると感じるし、そういう意味ではゲーム界隈のが一歩先をいってるように見える。もちろん全部の話ではないけど

大人に教えてもらうもののスポーツとの違いを感じたんだよなぁ

質問して身構えた話も発言に対して必ず何か返してくる話もスペイン?それができてなかったって反省の後に、スペインで指導者の道を歩み始めて、普通に話聞いてやりとりして驚いたという話が出てきて、練習して尊重できるようになったという話の流れが崩れたと感じてよくわからなくなった。

言語化は言葉が先になる人が一定数生まれてしまうから怖い

定義の定義がズレるくらいなので、定義が同じでないまま話が進むことは多発するからすり合わせは重要。

主観はそれぞれだからこそ言葉に意味が定義されているが、捉え方でいくらでも変わるし、主観を混ぜる人も一定数いる。

上手いゲーマーとかだと自分はこの範囲を知ってるなど、言葉1つに対しても正確に伝えようとする姿が見受けられる

学校、寮、クラブに情報共有されすぎるのって怖くないのかな

メリットはわかるが、そこでの自分を知らない場所って必要な気もするけど

丸いテーブルの話を見て、そういえば地球って丸いよなぁって改めて考えた

ビジネスは私ができるようになりたいから勉強するが働き方改革で叶わなかったりする

スペインは他者へのリスペクトが高いとずっと言ってたけど、そんな国でもフットボール連盟会長みたいなのもいるし、人種差別や性差別と直面したとも話していて、言うほどじゃないんだなって思いました

気にかけてくれたハシモトさんの話があったからテヘラン生まれなのに少し驚いた

Posted by ブクログ

教えない。

受け入れる。

創造させる。

フットボーラーを作る前に、人を育てるのだ。

良い本だったけどサラサラ読みすぎて終わってしまった。

もっかい読もう。

Posted by ブクログ

「育成」ってどういうことを言うのだろうか。

指導者が「教える」のではなく、選手が「学ぶ」環境を整えることが大切。

失敗すること、間違うことを通して、選手たちが何を学ぶのかを見ること。

短期的な結果だけで判断をするのではなく、長期的な目線で見守ることができなければ、育成とは言えないと思う。

Posted by ブクログ

スペインのサッカーチーム「ビジャレアル」で行われたコーチや選手の意識改革について、コーチとして携わった著者が解説している。

タイトルにもある「教えない」ことは、教える方も教わる方もメンタルが強くないとやっていけない。

専門家を招き心理学に基づいた改革を行ったことで、チーム全体が良い方向に向かうことができたという。具体的な声掛けの例などが載っており、参考になった。

作者の佐伯さんは女性で、スペインのサッカーリーグで監督まで務めたことがあるという。全然知らなかった。

Posted by ブクログ

日経ビジネスに載っていて?興味を持った。

サッカーのことなんて全く興味ない私だが、子育てや、仕事で育成の立場になった時に必ず役に立つと思える本だった。

プロでなくなった選手の60%が5年で自己破産しているという事実には驚き、この本の重要性を感じてからはどんどん引き込まれていった。

冒頭の、「選手じゃなくなった時の彼ら」に責任をもとう。という言葉に強い衝撃を受けた。

スポーツ選手は、プロでなく学生であっても、それを続けられなくなった時の人生への絶望感は大きいに違いない。このマインドはきっと誰にでも必要なものだと思った。

子供の習い事を選択するときも、どんな環境を作ってくれる場所なのか?というのをしっかり比較して決めたいと思えた。

知り合いには、たくさんの習い事をこなすように行なっている子供もいるけれど、きっとそれでは本人にとって良いことはないかもしれないとも考えさせられた。

以下、抜粋とメモ。

・コーチがカメラやマイクをつけて、お互いにアドバイスし合う。

素晴らしい。会社でも同じようなことができたら、優秀な指導者が育ちそう。

・発する言葉を仕訳して、意識して選ぶ。

会社でもそうだし、子供に対してもそう。ただのネガティブな声掛けになっていないか?は振り返る必要がある。

・「とにかく一周しておいで」仮に自分が信じているものがひとつあるとしても、一度ぐるっと回って違うものを見てきたらいい。それでも前居たところが良ければ、戻ってくればいい。

会社でコロコロ組織改革が行われたりするが、それも同じ。やってみないとわからないし。やればよい。

・感情を対岸から眺める。感情と距離を取り、賢く取り扱う。

・「ここだけの話」が多い組織は成長できない組織。

じぶんもそれはしないようにしたい。

・言いたいことがあったら言いに行く。問題を持ち込む時は解決策も添付する。

それで、あなたはどうしたいの?という言葉は、子供に対してだけではなく、上司としても聞きたい。

・自分の力が及ばないことは気にしない。執着しない。

では自分が行動すれば変化が起きるものは何?と考える必要がある。

・主語を相手ではなく自分に変えて、できることをやる。

・日本の選手は自ら考えて動けない。

・スペインの教育現場では、教師の発言に反応する生徒が多い

自分の留学の時も感じたこと。向こうの人たちって、すぐ喋る‼︎

・いいね!は無意味。へえ、なんでそうしたの?で、理由を教えてもらう。問いかけは、質の高いフィードバックになりうる。

・ネガティブ(感情的)なフィードバックは、態度や取り組みに対してはして良い。チームの一員として良いことではないから。スキルに対しては、伸び代は誰にもわからないので、サポートするようなポジティブなフィードバックを。存在否定はもちろんNG。

彼はセンスがないから定型を中心に、とかは会社でよく聞くことだが、変わらぬサポートをする必要あり。

・ネガティブフィードバックは、サンドイッチ話法で。いいところ、改善点、期待。

・指導者は、選手の学びの機会を創出するファシリテーターに過ぎない。が指導哲学のベース

子育てと同じ。会社でもそうかな。

・教え方が上手い、というスキルではなく、学べる環境を作ることが育成術の生命線。考える余白を作ってあげる。学びたいと自然に意欲が湧くような環境を整備する。

・社会に近づける取り組みを大人がする、接点を作ることが大事。持続性のある事前活動への取り組みなど。一般社会との接触が乏しい選手たちにぱんぱんに予定を詰め込むだけでなく、社会経験を積む機会を。

一般の子供には当てはまらないかもしれないけど、厳しい習い事をさせ過ぎないように気遣いたい。

Posted by ブクログ

「監督は絶対に怒らない」を最大の決め事としている小学生のバレーボール大会が福岡で始まって10年近くが過ぎ、全国各地に広がりを見せており「指導者は怒ることをぐっとこらえ、選手に考えさせることを徹底」とメディアに取り上げられているが、伝える記者は分かったつもりで誤解している。主語は一体誰ですか?

【付記】スペインで有数の女子サッカー指導者にまでなった著者のプレー経験が小中学生時の五年間にとどまるという衝撃的な事実に驚いた。

Posted by ブクログ

知り合いの先生に教えていただいて読んだが、学校教育とも大きくつながる内容であった。教育者として、こちらが大切だと直接的に伝えるのではなく、子ども自身が大切だと自ら気付かせるような手立てを考えることが大きな使命である。これはAさせたいならBと言え思考にも繋がる。

・自身の指導を振り返ると、思い込みが原因となっている否定的な言葉掛けが多い。【べき思考】

・レベルアップするにはとにかく量が必要。

こういった筆者の反省は、私にも重なるところが多い。

特に驚いたのは、レアルの育成年代の練習時間である。小6で75分×週3、中3で90分×週4と書いてあった。こう考えると、レアル育成年代より、普通公立校のクラブの方が、練習時間が長いことがわかる。

考える癖をつける、オープンクエスチョンを多用する、良い所→改善点→期待の言葉かけの流れで話す、沈黙は思考停止ではない…

本書にあった筆者の学びを私も即実践したい。

Posted by ブクログ

主語を自分達自身から選手たちに置き換えることの大切さ、及び今までの自分自身の発言や行動を反省するきっかけになった。

人が学ぶ、育つ環境を整えることがとても難しく、価値のある行為だと改めて実感しました。

言葉の使い方や前提にある意識から見直すきっかけとなる本になりそうです。

Posted by ブクログ

自ら考え主体的な人間への育成方法。

リーガで活躍する一握りの選手を生み出すための教育へのリソースの割き方はお金、時間と共に多大。

サッカーだけでなく、子供の人格、性格と向き合い総合的な育成によりはじめて子供が成長する。

学校、地域など子供がサッカー以外に過ごすコミュニティとの連携が重要。

Posted by ブクログ

チームでの仕事の育成にも参考になる本。

上下関係が明確にある職場において、どう反映するかは自身で考えなければならないかな…。

以下、印象に残った言葉。

どんな指導が効果的かどんな言葉がけがいいか、といったことは後の2, 3章でお伝えしますが、そういった方法論以上に自分の言動に意識的かどうかを振り返りをする習慣が重要と感じています

指導者は選手の学びの機会を創出するファシリテーターに過ぎない

考える癖をつけることに重きを置き考える余白を作ってあげる

一方的なコーチングを精通と言うを作ることに心を砕く

選手達が学びたいを自然に意欲がわくような環境整備する

Posted by ブクログ

楽しく、自主的に。自分が子どもの頃にこんな指導が一般的であったらスポーツも部活も続けていたのかもと思う。スポーツの世界でも社会でも学校でも教えない、相手の言葉に耳を傾ける、自分の言動に意識をもつ、自分の感情と距離をとる、問題提議をする時は解決策も持ってくる。等々自分を含め多くの人に学んで欲しいスキルがたくさん。

まずは指導者と呼ばれる人には是非読んで欲しい1冊でした。

Posted by ブクログ

少年野球のコーチをしており、コーチングに活かせればと手に取りました。

ところどころに日本の指導の欠点を記しており、それが見事に自分もしていることであったため強く反省しました。

子供たち主体の子供たちが心地よく学べる環境を作ることが「指導者」。日本のコーチの大半は「支配者」。

どちらが理想かわかっているはずなのにできていませんでした。これからは子供たちが自ら考えるような声かけをしていきます!

Posted by ブクログ

自分はスペインリーグにそんなに詳しくないのですが、

ビジャレアルというサッカーチームは

他のチームよりも育成が得意なようです。

この本は、そんなビジャレアルでコーチ・監督をされていた

日本人著者(何と女性!)による

ビジャレアル流のサッカーコーチングの手法の紹介。

細かいサッカーのトレーニング手法というよりも

もう少し抽象的かつ大きな視点から見たときの

育成の考え方を述べた本で、

ビジネスを意識しているのかサッカーに限らず、

ビジネスの場面にも十分応用が効くような内容になっています。

内容自体は結構、ベーシックな当たり前のようなことが多いですが、

サッカーの育成手法の進化を感じ取れる本でした。

(ビジャレアルも最初からこのやり方を歴史的にやっていたというよりも、

変革を通じて新しい手法に進化していったという本の構成になっています。)