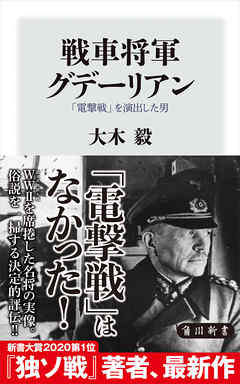

あらすじ

「電撃戦」はなかった!

『「砂漠の狐」ロンメル』に続き、欧州を征服し、第二次世界大戦を席捲した名将の素顔を暴く。

伝説となった戦車将軍は、ドイツ装甲部隊をいかにしてつくりあげたのか?

『独ソ戦』著者の最新作にして、最新学説による、これまでの俗説を一掃する決定的評伝!

第二次世界大戦の緒戦を華々しく飾ったドイツ装甲集団を率いた著名な将軍にして、「電撃戦」の生みの親とされ、連合軍からも「名将」と畏怖された男、グデーリアン。

ところが、「電撃戦」というドクトリンは存在しなかったことが今では明らかになっている。

ロンメル同様、グデーリアンの研究は日本では遅れていた。

いまでは否定されている数十年前に人口に膾炙した伝説が、未だに独り歩きしているのだ。

彼は国粋主義者だった。が、純粋な愛国者だったのか、それともナチの賛同者だったのか?

ヒトラー暗殺計画にどこまで与していたのか?

欧州を征服した男にして、伝説となった戦車将軍の仮面を剥ぐ。

――ドイツ装甲部隊はいかにしてつくられたのか、その真相が明らかとなる。

【目次】

序 章 さらば夏の光よ

第一章 仮面を剥がされたグデーリアン

第二章 青年将校

第三章 多くの戦訓を得た第一次世界大戦

第四章 敗戦と義勇軍体験

第五章 自動車部隊へ

第六章 戦車に注目せよ

第七章 装甲部隊の「総稽古」

第八章 砲火の洗礼

第九章 不完全な勝利

第一〇章 「バルバロッサ」作戦

第一一章 深淵への転落

第一二章 斜陽を受けながら

終 章 修正された自画像

あとがき

グデーリアン年譜

主要参考文献

写真・図表について

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

帯にある「電撃戦は無かった」が、グデーリアンの著書の「電撃戦」が都合良く編纂されていることと、ドイツ軍のドクトリンに「電撃戦」なるモノは無かったのダブルミーニングだったとは。うまい帯を着けたものだ。

それにしても、グデーリアンの萌芽ロンメルよりも余程「伝説」と「実像」の乖離した人物であったとは意外であった。そりゃ、誰でも自分を良く見せようとはするものだけど。

優秀な作戦指揮官止まりはともかく、国粋主義的なプロイセン軍人の典型ってのはなあ。

Posted by ブクログ

第二次世界大戦における「電撃戦」で欧州を席巻したドイツ装甲部隊の生みの親と呼ばれるハインツグ・デーリアン将軍の評伝。

前作のロンメルの評伝と同様、様々な脚色によってゆがめられた「グデーリアン像」に対し、ファクトをベースに実際の姿をあぶりださんといているのが本書の大きな特徴だと思います。

ロンメルの場合、周辺の人々の様々な思惑が脚色されたロンメル像を形作った(ロンメル自身は1944年に服毒自殺を遂げているので当然なのですが)のに対し、グデーリアンの場合は自身がこれを意図した点がロンメルとの大きな違いでしょう。

彼の回想録には、自身の手によって画期的な装甲戦術が編み出され、暗愚な上司の無理解に悩まされながらも装甲部隊創設を成し遂げ、戦中では多大な戦果を挙げたものの、ヒトラーやその取り巻きの無能によってこれが無に帰せられたことが綴られています。

しかし本書を読むと、これらが(嘘とまでは言わないものの)大きく脚色された物語であることがわかります。

構成としてはグデーリアンの青年将校時代から、第一次世界大戦での活躍、戦間期の活動、そして第二次世界大戦と戦後の活動に至る、グデーリアンの一連の歴史経過がたどられます。

その中で大きく3つの(グデーリアンにとっての)「不都合な真実」が語られます。

1つは「装甲部隊(戦術)の生みの親」の栄誉を実際以上に享受している点。

当然グデーリアンもこれに大きく寄与していたことは事実ですが、一方でフォルクハイムやルッソといった優秀な先達が数多く存在し、彼らなくしても装甲部隊の創設はあり得ませんでした。

もう一つは、グデーリアンは巷でいわれるような「政治や人道に中立な軍人」ではなかったという点。

グデーリアンは元来国粋主義的な思想を有しており、第一次世界大戦後に創設された(彼も所属する)武装組織である「鉄師団」は、数々の残虐行為を繰り返します。

また、ポーランドにおける保養地取得に関するマンシュタインの回想では、人道を意に介さないグデーリアンの非情な姿が垣間見られます。

最後は、グデーリアンは優れた戦術眼を有する一方で(ドイツの多くの将星たちと同様に)戦略眼は欠如していたという点。

グデーリアンの戦術眼には目を見張るものがあり、対仏戦での戦術行動は今でも各国軍の模範とされていることが示される一方で、対英戦や対ソ戦では随所で戦略眼の欠如を示す言行が見られることが紹介されています。

本書ではグデーリアンのあまり知られていない経歴(特に第二次世界大戦前)が具体的に説明されているので新鮮です。

また随所にみられる小ネタ(具体的なエピソード)もなかなか面白いですね(たとえばマンシュタインが自身の対仏作戦構想をグデーリアンに評価してもらう際、二人は異なる部隊に所属してたがその司令部はたまたま同じコブレンツに置かれており、しかも二人の宿泊するホテルはなんと隣同士だった)。

ロンメル、グデーリアンに続き、マンシュタインの評伝も予定されているとのことで、それも楽しみですね。

Posted by ブクログ

「独ソ戦」以来「ロンメル」、「グデーリアン」と

きました。

本書のあとがきにもあるように

偶像破壊や受けを狙った奇矯な新説の提示などではなく

欧米諸国の研究の成果をもとにした現代の定説を

紹介しているとのこと。

続くであろう「マンシュタイン」も楽しみ♪