あらすじ

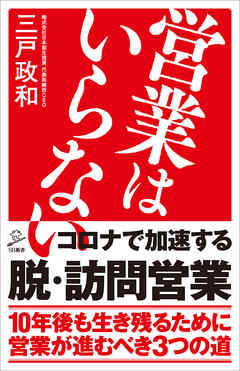

累計16万部突破のベストセラー『サラリーマンは300万円で小さな会社を買いなさい』著者、最新作。

テクノロジーの進化、社会の変容によって、時代遅れの「営業はもういらない」

郵便局の保険問題、スルガ銀行の不正融資、レオパレス、かぼちゃの馬車の問題などなど、昨今、さまざまなニュースで営業のあり方が問われている。

ある調査によると、営業担当者が新規顧客獲得の手法として、最も注力しているのが「テレアポイントメント」、3位が「飛び込み営業」だという。その結果、日本の労働生産性はG7中、最下位。生産性の低い非効率な業務は、企業の営業活動及び購買活動に数多く存在する。

「すべての商売において営業力は基本」だが、インターネットの普及によって、購買行動はBtoB、BtoCともに激変した。グーグルの検索窓に商品の名前を入れれば、価格からスペックまでたいていのことはわかってしまう。個人の営業力頼みの商売はもはや時代遅れ。商社、広告代理店、旅行代理店などなどもビジネスモデル自体に構造の転換が迫られている。

日本はそろそろこのひずみを修正すべく、営業についてその手法を考え直すときにきている。テクノロジーの進化が進むいま、もう営業はいらない。最新の営業手法を紹介するとともに、営業がいらないビジネスモデルを組むことことそが大切であることを伝える。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

「テクノロジーで営業職の無駄を削減」

・米国に比べ日本は資料作成・会議の時間が倍以上

・「会社は成長し続けなければならない」は経営者の思い込み

・見習いたい米国ポートランドの老舗達

用事のない定期訪問↔忙しいのに急に訪問してくる営業

日本のサラリーマンは仕事するフリは辞めて世界に通用するいち個人を目指すべき

Posted by ブクログ

自分自身、営業職で10年以上、頑張って社会及び会社に貢献したつもりですが、この本のタイトル「営業はいらない」はそんな私に「読んでみな」と言わんばかり。。。挑発に負けて読んでみたんですがこの本、とんでもない良書でした♪というのは、この本はどんな事を伝えたいのかを、今迄行われていた営業手法、現代のITが発達した環境他、世界情勢等を俯瞰的且つ総合的に見た場合、どんな世の中に成って行くのかを予想出来れば、この本を読む価値があると思います。かと言って堅苦しい事は全く無いので、通勤時間等の隙間時間でしっかり読めちゃいます。営業職の方は新人・中堅・ベテラン問わず読んでみては如何でしょうか。

Posted by ブクログ

読みやすい。

内容はそのままで、これまでの「営業」という職業がこれからの時代必要なくなっていくのではないか、というかすでに必要なくなってきているということを事例を交えて力説している。

日本においてはただちに営業職がなくなるとは限らないが、確かに営業人口そのものは減っている。

テスラに代表されるように、車のディーラーも必要なくなっているのだ。これはネットの影響が大きい。

ただ、この本が良心的なところは、営業はダメだというだけじゃなく、営業職のアドバンテージは他のことに活かせると書いているところ。

個人事業主的な働き方ができると書いており、希望を持たせてくれるのだ。

自分も営業職に従事しているので大いに参考になった。

Posted by ブクログ

自身は分類上個人営業の職です。

営業上の業務プロセスや仲介する存在価値に違和感があったので、その考えを言語化して頂いていた。

今後はそもそもこれって必要なのか?といったそもそも論を考えたり、限られた業務範囲の中で仮説を立て、それを実行してみることで道は開けてくるのではないか。

語られてはいなかったが、営業マンの1番の強みは企画と違ってすぐ実行に移すことができる点にあると思っている。

Posted by ブクログ

営業マインドの大切さ、「営業は最も重要で最もいらないもの」、ダンバー数の考えなど、とても参考になった。

本書については、もっと深掘って考えていこうと思う。

セールステックとブルーポンド戦

前半はセールステックについての紹介と、それについていけない営業職の存在意義について書かれており、

旧態然とした営業組織に関わっている人には是非読んでもらいたいところです

後半は著者の提唱するブルーポンド戦略についてで、セールステックの活用だけでなく、

旧来の営業活動ではない形で見込客を増やす取り組みについて書かれています。

じっくり読むというよりも、何が書かれているのかをまずはざっくり目を通し、

その上で必要な部分を改めて読み直すというのが内容を理解するには良いと思いました

Posted by ブクログ

新卒から営業職で過ごしてきた私は、とはいっても日本はもう少し時間がかかるかな?と思うが、全体的にはおっしゃる通り、という感じだった。だからこそ今回転職にあたって営業職から離れているのもある。次の職種もAIや時代の進化によりとって変わりうるものだと思うので、自分の目で頭で考えて生きていきたい。

ゆくゆくは経営に携われれば、と改めて思った。

Posted by ブクログ

「営業はいらない」という主張を理論や事例を踏まえて学ぶことができる。営業マンの今後の生き方も書かれています。

人によっては物足りないかもしれません。

Posted by ブクログ

インパクトのある題名だが、決して営業の存在を全否定するものではない。ICTが営業の仕事にどうとって変わりつつあるかを解説し、その上で営業マンはどう変わるべきかを考える本。ITで営業支援というキーワードは就活時にもよく目にしたので、営業職希望だけでなくそっち方面に興味がある人にも読む価値のある本だと感じた。

Posted by ブクログ

前半部は、セールステックの発達により、フィールドセールスは早晩不要になる、という主旨。敢えて極論を唱えている部分もあるが、方向性としてはその通りだと思う。想定される幾つかの論点(反論)に対して、根拠を示してカウンターパンチを出している。ポイントは、エクスペリエンス戦略。

後半は、では営業は何をすれば良いのか、という切り口から、筆者の自説として、プルーポンド戦略を唱えている。ここ以降は営業の話とはほぼ関係ないが、理に適っており、自分の考えを後押ししてくれているように感じた。

ブルーポンド戦略

小さな市場での独占の達成

高い顧客ロイヤルティの獲得

Posted by ブクログ

読み終えて、営業はいらない。とは思えなかったが、これまでの営業の常識を変えるテクノロジーや戦略が非常に分かりやすくサマられていて、営業をやってる人にはお勧めの一冊です。

営業は今度も必要だが、従来型の営業スタイルはもう通用しないことは間違いないでしょう。

Posted by ブクログ

題名は「営業はいらない」と言うことで今後社会の様々の生活スタイルがAI化していくことにより、営業マンは必要がなくなることを述べている。今後の新しい時代の社会のあり方や働き方を述べている本。著者の言わんとしていることは一人一人が独立をし起業して小さな個人事業主あるいは小さな商売を行いながら新しいライフスタイルを築いていこうと言うダイバーシティー的な考え方をお勧めしている。私としては賛同する見解でした。

Posted by ブクログ

•タイトルで手に取る人は多いはず

→マーケティング上手い

•概ね賛成というか時代読めばそうなるのは必然

•かんぽ生命営業活動やめたら余分な経費掛からず増益

は話のネタに使わせて貰います

•人脈=名刺の数と捉えているようにも思えますが、

欧米亜でも人脈は大事でそれは信用に根付くもの、

決して名刺の数ではない。名刺は過去一年500程度

貰い、5年程度は有効と考えれば2500枚はあります

が、いったい継続的に必要なのは何枚か?また、人脈

として機能するのは何枚か考えれば、名刺の意味は何

だろうか? それより、世界各国に信用できる友1人合

計10 人いれば十分。

•少数精鋭小商いは同感 最近特に思うこと。

Posted by ブクログ

ホリエモン推薦。長年、営業に携わってきて非常に衝撃的なタイトル。カイシャ、経営者、そこで働く従業員にとって、いわゆる営業をしかけなくても"売れる"のは最も理想的なカタチ。職業的営業マンとしては職を失うので大変だが。読み終えての感想、納得!営業センス、営業マインドはカイシャにとってマストだが、今の"営業"行為はいらないのだ。この先、それほど長くないサラリーマン人生、早急に考えて報告見定めるべしと思わされた。

Posted by ブクログ

営業なくなるほどの世界を揺るがすB to Bサービスはまだまだ日本では育たない…

ただ作者がいうところの起業家になれというメッセージはただしいと思う。

Posted by ブクログ

営業はいらない 三戸正和

セールスフォース等の営業管理テックが伸長する現代において、営業職という存在は不要になりつつある。それは究極的な意味で戦略(戦いを略すこと)が求められる社会になりつつあることを示す。筆者はチャンキムのブルーオーシャン戦略から発展したブルーポンド戦略を掲げる。競争が激化しないニッチな業界で圧倒的なシェアを取ると共に、ユーザーを感動させる商品でファンをつくり、その商品から逃げられなくする。開かれた海ではなく、閉じた池にしてしまうような感動体験の提供を行う戦略である。代表的なものとしてバルミューダやテスラモーターズを挙げている。バルミューダは利便性とは一線を画し、「田舎のあぜ道を自転車で走り抜ける時に感じる風」を生み出す扇風機という「感動体験」に焦点を絞った商品開発や、加湿器で面倒な水を替える作業を、水を注ぐのが楽しくなるような造りに変えることで不快⇒快にするような商品の販売などで現在ではヒットしている。テスラも日々アップデートされる電気自動車がファンをつくり、テスラ以外の車に乗れないような感動体験を与える。このように商品とマーケットでの戦い方を変えることで、営業要らずのメーカーは増えていく。人々は、雇用される安心感と引き換えに、自ら戦略を練る楽しさを無くしている。闇雲に営業するのではなく、戦略を考えて体験を供給する。これが新時代の企業の在り方である。

Posted by ブクログ

『営業マインドはビジネスを行う上で一番大切。だからこそ、近い将来営業がなくなる可能性が高いのであれば、次なる道を模索し、準備しておいた方が得策なのでは無いか。』

タイトルから、営業は価値がないと罵る本かと思い抵抗があった。しかし、予想に反し著者は本文で、営業でのスキルはビジネスにおいて最も大切と述べている。

テクノロジーによって、営業という仕事がなくなってしまう可能性が高いのであれば、それに対する準備をしておく必要があると考えた。

Posted by ブクログ

元営業マンとしては見過ごせないタイトルだったので、思わず購入。

【ザっと内容】

海外ではフィールドセールスと呼ばれている、いわゆる外回り営業が10年後になくなるという結論の下、その根拠と現在の営業を取り巻く環境について辛辣に述べられている。

営業を取り巻く環境として、米テスラや名刺を介したコミュニケーションアプリであるSansanが紹介されている。

【こんな人にオススメ】

・現営業マン

・普段の仕事で営業と関わることがある人

・社内で営業部のパワーが強い会社に所属している人

【感想】

文のテンポが良く、面白かった。一気読みできる1冊。

本書の意見の大枠は賛成できた。例えば、今後10年で不要となる外回り営業は大きく変わる、既に欧米では代替職が既に登場していて日本はこれからその波がくる等。このコロナ環境下においてはその流れがより加速していくと私自身、確信している。営業される側もう気づき始めている「あぁ、営業の人が来なくても回るし、むしろその方が時間も取られなくていいな」と。

一方で、おそらく興味を引くためかと思うが本書の一部の誇大表現は気になった。

例えば医療関係者に営業するMRはm3.comが運営するMR君に大きく仕事を奪われているという表現。100%嘘ではないが、知人のMRの話を聞くと、人数が減っている原因はそれが大きな要因ではなさそう。又、紹介されているグラフの縦軸のメモリの始まりが0からでないので、営業マンの減少を誇大に見せている印象を覚えるし、何より現営業マンを打破する方法としてメインで紹介されているのが「小さな会社を買って経営者になること」。どこかで聞いたことある話だなと思ったら、著者の前作の本やオンラインサロンやないか!

とはいえ、コロナ下で暇だー!と嘆いて何もしていない営業マンのお尻に火をつけるという意味では面白い1冊ではあった。

Posted by ブクログ

SFAなどが営業を効率化すると考えられた2020年頃の本。現状ではそこまで圧倒的な流れにはならず、今は生成AIが同じ論調で語られている。方向性としては、AIエージェントをマネジメントする営業的な存在が今後重要となっていくと思うので、この本で示唆されていることはアリだと思う。小商いの進めは何とも判断できないけど。

Posted by ブクログ

経営戦略がしっかりしていれば、営業はいらない!

本書は決して営業マンという仕事自体を非難している訳ではない。

経営戦略=戦わずして勝つ戦略がしっかりしていれば売り込みに行く必要がないといっている。

代表的な企業がテスラやバルミューダだ。

戦略を立てる頭を使わず、足だけで稼ぐ時代は終わった。

Posted by ブクログ

営業マンが必要でなくなっていく世界を憂い、啓蒙の為にテスラやバルミューダや聞こえの良い実例を挙げて書かれた新書なので、刺さる営業マンには目から鱗が落ちるような良著に感じることだろう。勿論参考になる考え方や事実を教えてくれる点は良いし、新書なのだからそれぐらいあって当然とも思うのだけれど、それでもクリエイティヴな発想を重視する著者の視点は経営者として見張るものがある。ただ、悲しいかな並の新書と同じように、読んだところでそれだけか、とこれから無くなっていくであろうちっぽけな営業マンである私は感じてしまった。

Posted by ブクログ

営業とは「見込み客を集め、情報提供しながら見込み客の購買意欲を高める。その中から購買可能性が高い客を見込み客を選別し、個別にアプローチ。打ち合わせを重ねながら、ニーズをヒアリングし、提案の作成、価格交渉、そしてクロージングまでもっていく。」と定義するも、情報提供がWebに大きくシフトした今日では、従来の営業は時代遅れとして、大企業ではMA,SFA,CRMなどのテクノロジーの活用、そして中小企業では規模の小さい市場で独占を達成し、身近な範囲で高いロイヤリティを生み出すブルーポンド戦略を提唱している。営業マンが売るのではなく会社として売れるしくみを構築することが重要ですね。

Posted by ブクログ

営業はいらないというタイトルを見て、衝撃を受けてこの本を手にとった。

営業職で仕事をしている人にとっては特に受け入れがたいことだと思ったが、読み進めてみると、AIやテクノロジーが営業を含む様々な分野でツールを展開し、進歩を遂げていることが分かった。

筆者は、いずれ営業マンという仕事がAIに全部代替されるいう前提で、今から営業職であった人たちが小さい会社の経営者になることで、自らの手で道を切り開く方にシフトチェンジすべきだと述べている。

確かに営業はなくならないと考えて何も変化しない生活を送るよりも、営業職がなくなるかもしれないと最悪のケースに備えて準備をしておいたほうが豊かな生活を送ることができそうだと思わせられる本であった。

Posted by ブクログ

『最も大事で最も必要ないもの、それが営業ということだ。堀江貴文氏推薦!』と帯にある。 なるほど営業はいらない、というパンチの効いたキャッチ―な本であるが職場の上司が読んだ本の紹介ということもあったので読んでみた。

上司は本の内容の概要を説明しながらも、後述する営業マンの方向性に関して示し、デジタルマーケティングを活用しつつもそれでもなお営業マンはコミュニケーション力や行動力、創造性が必要な職業であるから、がんばってほしい、とエールを送ってくれた。書籍の内容を踏まえつつも自分の言葉で語ってくれた上司を誇らしいと思った。

というのも僕の理解力が至らないだけかもしれないが、時代背景などを踏まえたうえでの今後どう営業マンは生きるべきか?という投げかけに対してブルーポンド戦略というランチェスター経営に似た概念を提示され、サラリーマンは300万円で小さな会社を買いなさい、という提案の方向性から自分事に咀嚼していくには少しパワーが必要だなという理解です。あくまで個人的見解ですが。

今回の抜粋は二点

=======

P140 今後営業マンはどう生きるべきか?

①セールステックを使いこなし自らのセールスの成果を底上げする。

②セールステックを使いこなすセールスチームの指揮官になる。

③営業職から離れ自ら戦略を立てられる新たな地位に就く。

=======

上記で『戦略』という言葉に関する解釈がとても興味深かった。

=======

P59

「戦略」とは、戦いに勝つための大局的かつ長期的な計略を指すが、本来的な意味で言えば、これは文字通り「戦いを略す」(戦わずして勝つための策略)であるべきだろう。

(中略)

次に「作戦」とは、文字通り「戦いを作る」ことを意味する。先の戦略で言えば「進むべき方向性に沿って、いかに戦わずして勝つか」の策を考えることだ。これは現場の指揮官が立てるもので、企業で言えば「マーケティング」に相当する。

最後の「戦術」とは、作戦を実現させるための手段であり、成果を上げるための具体的な方法論である。 これは現場で戦う兵士が実行に移すもので、企業で言えばここを「営業」が担当する。 これは「どんな方法・手段で営業を仕掛けていくか」を考えるということであるが、そもそもの戦略が正しければ戦わずして勝てるので、営業はいらないということになる。

=======

失敗の本質、とか、戦略の本質、とか、野中先生の関連本を読んできたところもあるが、改めてこのとおりストンと整理された部分は抜粋しておきたくなった。

Posted by ブクログ

営業はいらないという、衝撃的なタイトルだったので、AIに仕事が奪われる系の内容かと思ったが、半分当たって、半分外れてたと感じた。予想と外れていたのは、営業職がなくなるのではなく、無駄な営業業務がなくなるということだった。飛び込み営業やテレアポなどの業務はテクノロジーの進化によって不要になることが書かれてあった。そのため、営業マンが生き残るためには、戦略を立てられるようになるか、テクノロジーを使いこなすことが必要であると分かった。

戦略では、例えば、モノを売るのではなく、体験や感動を売るというような、エクスペリエンス思考が今の時代に必要な戦略だと感じた。

テクノロジーでは、営業業務のサポートツールとして、MAやSFA、CRMなどが既にあるので、活用方法を模索しなければならないと感じた。

営業戦略は既に今の時代にも適応していると思うが、テクノロジーについてはまだ改善出来ることがあると感じた。

テクノロジーに置き換わるような営業業務をするのではなく、テクノロジーを活用して営業戦略を立てられるようになりたい。