あらすじ

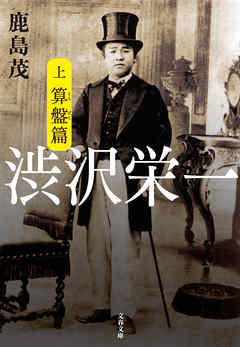

新1万円札の肖像画に選ばれた、「日本資本主義の育ての親」渋沢栄一。幕末から明治、大正、昭和へと至る91年の激動の生涯を、博覧強記の才人・鹿島茂が描いた傑作評伝、ついに電子書籍化!

近代日本の「資本主義」をつくりだした渋沢栄一。彼がその経済思想を学んだのは、「産業皇帝」ことナポレオン3世の統べる19世紀フランスからだった。豪農の家に生まれ、尊皇攘夷に燃えた彼は、一転、武士として徳川慶喜に仕えることになり、パリ万博へと派遣される。かの地で渋沢に影響を与えたのが、産業を拡大することで労働者の福利厚生を充実させるという「サン=シモン主義」の思想だった。帰国後、維新政府に迎えられるが、日本に資本主義を興すため、民間人として生きることを選ぶ……波瀾万丈の評伝、その上巻・算盤篇。

「近代日本は、世界に類を見ないほどの幸運に恵まれていたといえる。なんのことかというと、日本の資本主義は、この「損して得取れ」という思想をバトル・ロワイヤルが行われる以前にすでに体得し、血肉化していた渋沢栄一という例外的な人物によって領導され、実に効率よく高度資本主義の段階に入ることができたからである」

(本文より)

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

みなさん、お久です。

書評ブログ職人のBookmakerです。

本日の書籍は、日本史を習った人なら、一度は聞いたことがあるだろう、「渋沢栄一 算盤編」である。

日本史の先生といえば、一般的に経済オンチで渋沢の功績について正確に詳述できない方も多いだろう。ところが日経新聞なんかで経営者の座右の書に「渋沢栄一」を挙げている人が多い。したがって本書を読むことにした。

まず著書は19世紀後半の明治時代に日本が資本主義化に成功したのは、渋沢の功績に尽きるところが多いという。

マックス・ヴェーバーが考察したように、近代資本主義にはプロテスタンティズムの禁欲的なエートスが必要だという。

日本では、渋沢がこの「エートス(倫理)」を持っていたため、近代資本主義が日本に根付いたのだ。

まず、彼は大蔵省で改正係、全国測量、度量衡の改正、駅逓法の制定、廃藩置県に伴う藩札引換、簿記法の整備、貨幣法の整備、租税率の改正、国家予算の大綱設定、国立銀行条例の実施等を行ったのち、上司の井上馨とともに野に下り、数多くの株式会社を設立し、晩年には東京商工会議所の会頭として民間外交に貢献した。

なぜ、彼がエートスを持ち合わせていたか、エートスという言葉ではないものの、「私」より「公」を優先させたのは、彼の生い立ちによるところが大きい。

彼の実家の渋沢家は、土地が痩せていて、彼のあたりの農民は藍を作らざるを得なかったそうだ。

ところが、彼の父市郎右衛門は「良質な藍玉」を多く製造して売ることを楽しみにしていた。農民も「今年は一つ良い藍玉を作って市郎右衛門さんに、買い取ってもらい、褒められるようになりたい」と現在でいうところの、マズローの五段階欲求説によるモチベーションアップを実行していたのである。

栄一の父は勉強家で「論語と算盤」を習得しており、栄一にも十分な教育を与えていた。農民にもかかわらずだ。江戸時代では、農民には通常「論語と算盤」は必ずしも必要だという認識はなかったのであるにもかかわらずだ。

栄一の勉強法は、いわゆる帰納法であった。すなわち、個々の事実から法則性を導き出すというものである。

これは、彼の将来にとても有用だった。なぜなら、法則は個々の事例から経験則で素早く割り出すしかなく、これが間に合わない場合、事業は頓挫することを意味していたからだ。

すなわち、これが栄一の強みになったのである。

栄一は実業家の息子であり、学問も修めていたが、彼は自分がこのままでは日本のメインストリームになれないと悟る。つまり武士になることが必要であった。彼はこのような経験をしている。

領地の代官:「お前はこれこれ儲けたのだから、500両置いていけ」

栄一:「そんな大金、父親に聞いてこないと確答はできない」

代官:「貴様は17にもなっているから、それくらい一人でできるだろう、置いていけと言ったら、置いていけ」

このような体験をしているのである。栄一は「金を出す方より、出されている方が威張っているなんて絶対おかしい」これが彼を武士としてのキャリアをスタートさせる結果になるのだ。

彼は件の代官のような輩をとにかく毛嫌いしていたから、尊王攘夷運動に身を投じたかった。したがって、当時関東で尊王攘夷運動が盛んな水戸藩に仕官することになる。

ところが、ここで再び彼の人生を変更させる事象が起こる。彼が仕官した後、藩主であった、一橋慶喜公が第15代徳川将軍になったのである

悲嘆に暮れていた、栄一だが突然フランス行きを命ぜられる。というのはフランスでかつてない規模で万国博覧会が開催されるから、日本もフランスと通商条約を結んでいる以上、代表使節団を出せというのである。

そこで幕府は、徳川慶喜の弟の民部公子昭武を将軍の名代として派遣することにしたのだ。

そのおともの一人に渋沢が選ばれたのである。

彼はフランスで「電気」や「ガス」という存在を知り、興味深く記録に残している。彼はそれらを驚異と見るよりも、その「原理」に対して反応しているのだ。ここに彼の帰納法的な思考法が生かされる。つまり、「電気」や「ガス」がどのように生まれ、どうのように使われているか、記録しているのだ。

また彼はフランス人同士で、金銭を扱わない「官」と金銭を扱う「民」の間に何の差別意識もないことに、天地がひっくり返るようにびっくりしたそうだ。これは彼の心の中で将来の日本国家のあり方として、取り入れていかなければならないと体現した模様だ。

上記なようなことを学んで、日本に帰った渋沢は幕府が薩長土肥によって打倒されている事実を知る。その結果として、徳川慶喜の領地は静岡になり、慶喜は静岡藩の藩主になったのだ。

紙幅の都合により、詳述は避けるが、ここでも栄一は実業家としての才能を見せつけることになる。

静岡藩での活躍が認められた栄一は、明治政府に仕官するように求められる。しかし、静岡藩でフランス仕込みの株式会社組織の経営がうまくいきかけていた栄一は二の足を踏むことになる。

彼はいきなり、大蔵省租税司への辞令を受け取ったのだ。今で言う大蔵大臣の大隈重信が栄一が仕官に気乗りでないと知って、こう諭した。

「現在の明治政府は周知を集めて新しい政治を行うとするところである。君はフランスなどで財政上の知識にも長じているから、ぜひ中央政府に入ってその知見を新政府のために役立てるべきである。君が明治政府で活躍すると、その方が慶喜公も鼻が高いのではないか?」と言ったのである。

これは「論語」で育った渋沢にはよく「効いた」のである。渋沢は忠君愛国な典型的な「明治の人」だったのである。

その後、大隈は、株式会社で社会革命を成し遂げたいという渋沢個人の願望にもこんな理屈で答える。

「君は殖産に一身をささげるということだが、この国の基本が定まっていなければ無理だ。まず第一に理財なり、法律なり、軍備なりその他教育、工業、商業などを整備しないといけない。大蔵省の仕事に就いていえば、貨幣制度、租税の改正、公債の方法、駅逓のこと、度量衡の制度等をはじめとして、ぜひとも確立しなければならない諸制度がすごぶる多い。これらがさだまっていなければ、とうてい実業の発達を期することは出来ないのである。したがってまず政府に入って、上記のことに従事するべきである」

渋沢はまた大いに大隈卿に同意し、大蔵省の改正局の係長に命ぜられることになった。前島密、杉浦愛蔵、その他なお洋書を読める人、文筆をよくする人、ある種の専門知識を有する人たちを推薦し、都合12、3人で改正の仕事を始めた。改正係の仕事は非常に幅広く、全国測量、度量衡、租税の改正、駅逓法の改良をはじめとして、貨幣制度の調査、禄制改革、鉄道施設案、諸官庁の建設等までおこなったものだから、大繁忙を極めた。

改正局において、渋沢自身がもっとも力を注いだ改革は、大きく整理すると、次のようになる。

①租税を米納から金納に換えること

②鉄道の敷設

③貨幣制度、公債制度および銀行制度

なぜ米納から金納というと、大蔵省では予算を作らなければいけない。そのための予算が米穀量で計算されたのでは、実際には無益である。当時米穀を金に変えるマーケットが大阪の中の島と東京の浅草蔵前の二か所しかなく地方には存在していなかった。

従来、地方の米はすべて、政府が保管・運搬し、この二か所のマーケットに集めて札差という仲買人に任せて現金化していた。

この制度は確かに、不便であったが、大消費地でのマーケットで裁けることから、生産者米価と消費者米価がそれほどかい離しないという利点があった。

鉄道や河川が整備されていないと、米は自然と流通せず、米価は混乱することは目に見えており、闇商人の暗躍を招くのは必至であった。したがって、このような理由でいきなり金納に転換することは現段階では無理と結論せざるを得なかった。

次に鉄道の敷設だが、政府内では意見が分かれた。すなわち外債を発行してでも鉄道を作ろうとする一派と、神州たる日本の鉄道を外国人の金で作るのはけしからん、という声が上がった。

大隈らは、反対の意見が大勢を占める中、イギリス・オリエンタル・バンクで100万ポンドの起債を強行した。その結果、新橋~横浜間の18マイルで竣工に至った。

しかし、上記にもついで最も火急を要する問題は、通貨制度、公債制度、銀行制度などの近代的金融制度の確立だった。

明治政府は合議によりアメリカに視察団を運ぶことにした。しかし、これは少し混乱を招く。米国から仕入れてきたナショナル・バンクという方法が、大蔵省幹部の中央銀行のそれと対立するからであった。

吉田清成という人物は「アメリカの国立銀行組織は完全なるものではない。英国のイングランド銀行はいわゆる中央銀行である。日本でもまず中央銀行から設立せねばならない。そうでないと必ず金融の不一致を生ずる」というのである。

渋沢はイギリス式のほうが理想的であるとしながらも、日本の混乱した状況をみるにつけ、なにはともあれ、銀行というものが早急に必要なため、兌換紙幣の不要なアメリカ方式のナショナル・バンク方式が好ましいと考えた。

次に明治政府が取り組んだのは「廃藩置県」であった。井上馨はこう述べている「旧政府から受け継いだ領土は800万石であって、その収入を大蔵省で集めても、実際些細で使用に窮する。この見地から廃藩置県はぜひ断行しなければならぬ。これより急務なものはない」

つまり全国各地で使われていた、藩札を廃藩置県の発令の日の相場で、太政官札と引き換える、というのである。

この実務に井上馨の直属の部下として、獅子奮迅の活躍をしたのが、渋沢であった。曰く「廃藩の布告と藩札引換の方法を同時に発表しなければならなかったので、2、3日殆ど不眠不休で処分案を立案し、数十枚の草稿として井上大輔に差し出した」

廃藩置県の謀議がなったのが7月9日、発表が14日であることから、確かに、実質4日である。彼の記述通りこの間、ほぼ不眠不休で廃藩置県とそれに伴う事務を行ったのである。

廃藩置県の実務として渋沢は、藩ごとにバランスシートを作り、各藩の負債ごとに新しいものには、これを政府が肩代わりして、公債証書を発行したということである。

つまり、お金のない明治政府が廃藩置県をするのには、公債を発行して、負債を後から支払うといった方法をとる道しかなかったのであり、渋沢の叡智が縦横無尽に生かされたのだ。

このような政策を取っていると、当然インフレに見舞われる。一銀行経営者にとってはインフレは好ましい。しかし渋沢はこう後日説いている。「銀行業、運輸業のごときは、ほとんど経済社会の共有物ともいうべきもので、単に一個人、また一会社の利益のみを顧念して、その業を営むべきではない」「実業者にして、その一家の富を図るのは、覇道である。公利公益を務るは王道である」

その後、インフレ容認の大隈と反インフレの渋沢の間が険悪になった。つまり渋沢は銀行に資本統制を引いたのである。すなわち銀行に兌換制度を確立すべきであると。

これに対して、大隈はインフレの原因は紙幣発行にあらずとして、両者は決定的な対立になった。ところが翌年「明治14年の政変」が起こって、大隈が下野して、松形正義が大蔵卿に就任するに及んで、政府の方針はデフレ覚悟の消極財政へと一変した。渋沢は明治19年より政府紙幣の兌換を開始し、明治23年を以て紙幣整理処分を完結するに至った。

話は前後するが、渋沢は明治6年に管を辞して、野に下ったが、その最大の動機は、日本の商工業者の意識が低すぎるので、これを高めるということだった。

「政府の役人は、商売人は愚昧なものとして、軽蔑し、また承認側では官吏は論理ばかりで、事実を知らないといって、相互に阻害するという風であった。これは実に慨嘆に堪えなかった。これでは我が国の商工業の真正なる発展のできようはずはない。これは自分がその局にあたるほかはない。自分は欧州より帰朝の際に決心したことは、断然商売人となってみようと覚悟した。玉乃という在官の友人が親切に忠告してくれたが、自分は決して富豪になろうという意志ではなられぬ。これは是非とも商売人の実力を強くせねばならぬ、よって自分はこれから論語に頼って道理に基づきたる商業を営み、3、40年の後には立派な商人に仕立てて見せるから、長い目で見てほしい」といった。

渋沢栄一の思想をひとことで要約するならば「強民富国」、まず個々の「民」の力を強くし、その「民」の力を総合して「富国」にもってゆくという発想である。しかも、それは経済的な面だけではなく、政治・哲学・倫理にかかわるトータルな信念だった。

「民」の力を強くして、「官」の言いなりにならない自主性と気概をもって経営にあたるような人物と組織を育てること、これが彼がフランスで見てきて割り出した結論だった。

ここからが渋沢の活躍の本番だが、彼は明治9年製紙会社を立ち上げた。といっても当初製造できるのは、品質の劣悪な紙だったので、販路はおのずと刻みたばこの長帯紙くらいに限られていた。

ところが、そこに大口需要が生まれた。地租改正に伴って大量の地券用紙が発注されたのである。この結果製紙会社はようやく配当にこぎつけたが、それでも製品自体に改良がなされない限り、前途は明るくない。そこで渋沢は外国人技師を解雇する一方で、有能な社員を外国に派遣することにした。これにより製紙会社の経営は軌道に乗った。

とここまで渋沢を称賛するような自称ばかり書いてきたが、しかし経済的・金融的な面での理解においては、同時代の誰よりも有能であったが、科学的な知識を必要とする工業においては、その知識と経営能力はいたって心もとないものであった。

販路の開拓はともかく、外国人技師のレベルを見抜けず、製品の改良が後手に回ったのは、経営者として失格の謗りを免れ得ない。明治の財界人ランキングでも、経営者としてみれば、渋沢の上を行く人物は目白押しである。三菱の岩崎弥太郎や、五代友厚等である。

最後に、渋沢はおのれに課せられた最大の使命は、商工業にたずさわる実業人が官吏と平等に扱われる社会を生み出すことだと考えていた。そのため「私」が利潤追求をすることを卑しいものとみなした江戸時代の風潮を払拭しなければならない。

そのため「私」が公正に儲けることのできるような資本主義システムを社会のすべての階層において構築しなければならない。これが渋沢がおのれの義務と考えたことであり、実際に成し遂げたことである。

とここまで渋沢の功績を長々と連ねたが、もっと詳しく知りたい方は、ぜひ本書を手に入れて読んでほしい。