あらすじ

ヒトラーの忠実なる“軍人”か、誠実なる“反逆者”か。

第二次世界大戦を動かした男の虚像と実像を暴く。

これまでの俗説を打破する決定版!!

ドイツ国防軍で最も有名な将軍で、第二次世界大戦の際は連合国からナポレオン以来の名将とまで言われた男、ロンメル。

最後はヒトラー暗殺の陰謀に加担したとされ、非業の死を遂げるが、北アフリカ戦線の活躍から名づけられた「砂漠の狐」の名称は広く知られている。

ところが、日本ではとうの昔に否定された40年近く前の説が生きている程、ロンメル研究は遅れていた。

ロンメルは、ヒトラー暗殺計画に気づいていたのか!? 知っていたとしたら、それを支持していたのか!? 最新学説を盛り込んだ一級の評伝!

「日本では【略】、軍事はアカデミズムにおいて扱われない。

一方、「本職」の自衛隊や旧軍人のあいだでも、戦前、みっちりとドイツ語教育を受けた世代が退くにつれ、

第二次世界大戦の欧州方面の歴史に関する研究が紹介されることもなくなってきたのである。

【略】もちろん、ミリタリー本などでは、多々ロンメルが取り上げられてはいたものの、

それらのほとんどは、1980年代の段階にとどまっており、なかには、

アーヴィングの『狐の足跡』の歪曲を無批判に踏襲するばかりか、誇張して広めるものさえあったのだ。」(「あとがき」より)

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

大木ちゃ〜ん、だめよ〜だめだめこんなことしちゃ〜

ほんともう困るわ〜

良くないわ〜

なしろもう序章がすこぶるカッコいい!

なにこの文才

こんなん読んでもうたらロンメルの人生に興味津々なるに決まってるやないか!

第二次世界大戦下のドイツ陸軍元帥エルヴィン・ヨハネス・オイゲン・ロンメルの人生を大木毅さんか相変わらずのかっちょええ筆致で追います

相変わらず、戦闘、戦術の書き方が詳し過ぎて、ちゃんと理解しようとするとさすがのわいも時間かかる

(ユッキー、わいも時間かかるで!)

でもこの詳し過ぎるところが大木毅さんの売りでもあり面白いところなので、じっくり読む

そしてロンメルと言えば「砂漠の狐」という異名があまりに有名

これは北アフリカ戦線での八面六臂の活躍が由来なんだが、わい昔からすごく気になってることがあって、このロンメルに相対し最終的にロンメルを降す連合軍側の名将モントゴメリー将軍の異名が「砂漠の鼠」なんよね

うーん( ・ั﹏・ั)

鼠が狐に勝つかね〜(そういうことじゃない)

はい、そんでロンメル将軍は未だに大人気なんだが、その人気の(わいが思う)最大の理由は戦争犯罪とは(ほぼ)無縁だったってとこなんよね

もちろんね清廉潔白とはいかないまでも、「捕虜は皆殺しにせよ!」って命令書を一読して燃やしちゃったりとかね

ヒトラー個人には一時期心酔してたみたい(自分を軍人として評価してくれてたから)なんだけど、ナチズムとは距離を置いてたみたいだし

最後はヒトラー暗殺計画に加担していたという疑いをかけられて、服毒自殺を強要されて亡くなるっていう最期も悲劇的でね

こりゃー英雄譚の作りやすい人物やんな

さてさて、そんなロンメルの真実の姿とはいかに?!

大木毅さんに答えを聞け!(ババーン)

Posted by ブクログ

面白い。

村上春樹のエッセイにも登場するロンメル元帥の出自と、戦術家/戦略家としてのロンメルについて2019年時点の最新研究結果を反映した評伝。

WW2は勿論、日本人には馴染みが薄いと思われるWW1の戦役についても詳細に書かれており、「ドイツ国防軍」の成り立ちについても知ることが出来る。

Posted by ブクログ

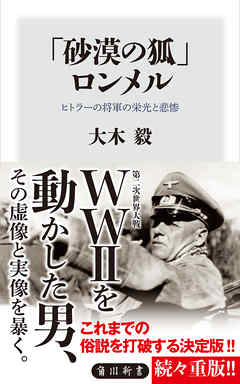

「砂漠の狐」ロンメル ヒトラーの将軍の栄光と悲惨

著:大木 毅

角川新書 K-254

エルアラメンの英雄、砂漠の狐、ロンメルを扱ったドキュメンタリーです。

ナチスドイツは、第二次世界大戦の初頭、ポーランド侵攻に始まる東部戦線、ベルギー・フランスへの西部戦線、北アフリカ戦線、そして、ウクライナを含む、ロシア戦線と戦線を拡大していく

ロンメルは第1次世界大戦では、WGBに属して、戦場で卓抜な功績をあげた。

戦術的センスは、抜群にすぐれていたのだ。

ロンメルは、第1次世界大戦終戦時は、歩兵部隊の大尉だった。

縮小されていく軍隊に残るためには、WGBの戦功は役にたったが、軍の幹部教育を受けることができなかったロンメルにとって、その影響は、その後に大きな弱点として現れるのである。

第2次世界大戦の前半でドイツに勝利に導いたのは、機甲師団、戦車部隊、自動車部隊であった。

ロンメルは、ヒットラーの眼にとまり、第7装甲師団を率いて奮戦をした。ロンメルの名はドイツの英雄としてとどろいたのである。

西部戦線を制した、ドイツは、ロンメルを北アフリカ戦線へと投入する。

北アフリカ戦線は、 ドイツ・イタリア連合 vs イギリス・アメリカ・インド連合 の戦いであった。

だが、師団長としては、優秀でも、地域をとりまとめる、指令官としてはいただけなかった。それは、彼には、兵站を軽んじるところがあったからである。そして、ロンメルは兵站というものを学んだことはなかったのである。

やがて、北アフリカ戦線で敗北が決定し、イタリア国内に連合軍が上陸するタイミングになると、ロンメルは再び、西部戦線に呼び戻された。

ヒットラーにとって、ロンメルを、英雄として使える手駒としてあつかったのである。

こうして、イタリア戦線と、西部戦線を行ったり来たりする、ロンメルに最後の時が訪れた

1944年10月14日、ヒットラー暗殺の首謀者の一人として、ロンメルは、SSから毒を与えられて、それを呑んで自害した。

その死にあたっては、盛大な国葬で贈られている。何たる欺瞞。

ドイツをはじめ、連合国でも、ロンメルは、敵の戦士を尊重する紳士であるという評価である。

色褪せた英雄とはなったが、ロンメルの名声は、「砂漠の狐」とともに、そのフェアネスに対する評価を残したのであった。

目次

序章 死せる狐

第1章 ロンメル評価の変化

第2章 「アウトサイダー」ロンメル

第3章 第一次世界大戦のロンメル

第4章 ナチスの時代へ

第5章 幽霊師団

第6章 ドイツ・アフリカ軍団

第7章 熱砂の機動戦

第8章 エル・アラメインへ

第9章 アフリカの落日

第10章 イタリアの幕間劇

第11章 いちばん長い日

終章 ロンメルとは誰だったのか

あとがき

主要参考文献

写真・図表について

ISBN:9784040822556

出版社:KADOKAWA

判型:新書

ページ数:320ページ

定価:900円(本体)

2019年03月10日初版発行

2019年04月10日3版発行

Posted by ブクログ

ロンメル将軍についてはアフリカ戦線で活躍した名将というレベルの知識しかなかったが、いわゆる出世コースではない生まれ、学歴でありながら功績をあげたこと、そのことが逆に能力の限界に突き当たってしまったことなど知見を得られた。欧州でのロンメル像の移り変わりやヒトラー暗殺計画を知っていたか?など興味深く読んだ

Posted by ブクログ

エリートコースから外れたが故のスタンドプレー。しかし、目立たなければリストラされてもおかしくなかった。現場の指揮官としては最高だが、補給を軽視して博打的作戦行動を行うという、全軍の指揮官としてはイマイチ。それはエリートコースから外れて、戦略家としての教育を受けていないがためだった。ここでこうしていればもうちょっとマシだったのではないか、というよく言われるわけですが、彼に関してはその半生を考えると必然だったのではないかと思わされる。力作です。

Posted by ブクログ

砂漠の狐、ロンメルの伝記です。

新たに世に出た多くの資料を取り入れ、英雄としてでなく人間としての姿が浮かび上がります。

記録が少ない故の伝説や神話ではなく、真実を求める研究に今後も期待します。

Posted by ブクログ

ロンメルの研究、色々と進んでいたんだね。知らなかったよ。日本語で出版されないと、商事清めないからね。とてもありがたい。そして、ただ単に最新の研究の成果を書籍にするのでは無く、きちんと読者がそれを理解するのに必要な背景情報(当時のドイツの士官養成の複雑な仕組みなど)を適切に掲載している。とてもありがたい。

それにしても、ロンメル、高級将校に必要な教育を受ける教育を受ける機会を二回も蹴飛ばしてたのか…

そのたぐいまれな戦術眼に、参謀教育が加わっていれば、「真に偉大な将官」になったかもしれないよなあ。

Posted by ブクログ

ロンメルに関する評伝

今迄の定説とかを詳しく解説しつつロンメルの人生を解説し、定説や過去の評価を再評価してました

過去の評価ではあからさまな偏向がかかっている部分紹介されていたり、今までの定説は実は…。と読み応えありました

それにしてもこの人は苦手な事務仕事が嫌だからと参謀教育を受けていない分、補給に関しては(汗

師団長レベルならなんとか…なるかな?レベルで方面軍とかのレベルの器では無いのが良くわかりました

Posted by ブクログ

「砂漠の狐」として名をはせたエルヴィン・ロンメルは良くも悪くも脚色された物語を持つ英雄だと思います。

プロイセン軍人が幅を利かせた帝政時代にあってはそこから外れたアウトローからキャリアをスタートさせ、第1次大戦では大胆な戦術を駆使して次々と戦果を挙げ、ついにドイツ軍最高の勲章(ブルーマックス勲章)を獲得。

第2次大戦のフランス戦線において、彼が指揮した師団はその神出鬼没ぶりから「幽霊師団」と恐れられ、アフリカ戦線では常に劣勢な物量下で英国軍と互角以上にわたりあい、ついに元帥に上り詰める。

戦局が悪化するにつれて何とか講和による戦争終結を目指すものの受け入れられず、最後はロンメルにスポットライトをあてた当人であるヒトラーからの命により自ら毒をあおぐという悲劇によって人生の幕を下ろす・・・。まさに映画や小説のような筋書きです。

しかし逆に、どこまでが脚色でどこまでが真実なのかがはなはだわかりにくい人物でもあります。

本書を読むとわかりますが、ロンメルを題材にした著作物は様々な思惑によって彼を持ち上げ、またこき下ろしていることから事実が非常にわかりづらくなっている。

そんな中にあって本書は「真実のロンメル」を明らかにせんとして書かれた一冊なので大変参考になります(ただし、それがゆえに「夢から覚めてしまう」不安も付きまといます)。

読み終えての感想ですが、本書は非常に親切な構成でとても分かりやすいです。

文章は簡潔にして明快です。

章立てとしては、ロンメルの生い立ちから軍人としてキャリアを築いていく流れを時系列で説明しています。

その中で意外な事実も多々記されています(まさかあのロンメルがルチー(後の婦人)に黙って愛人との間に子をもうけ、しかもその子を公然と養っていたとは・・・!)

また各所で説明されるロンメルの人物評ですが、実際に彼と関わりを持った人物たちの証言が公平に取り上げられ、そこか浮かび上がる人物像として説明されているのでとても客観性が高いと感じます(当然証言者の思惑やバックボーンについても言及されています)。

それと同時に、巷のロンメル戦記の中では邪魔者として彼の足を引っ張ったかのように描かれている人物たちや、ロンメルに苦も無く蹴散らされたかのように描かれる将領たちの実際の姿も客観性を持って補足されているので、読んでいて感心します。

くわえて具体的な戦闘状況の文章描写とともに戦局図や地図が挿絵として豊富に掲載されているのも助かります。

本書を読んで浮かび上がってくるロンメル像は、大胆かつ勇敢な天才戦術家としての(馴染みのある)姿とともに、実際以上に自分を大きく見せたがる自惚れ屋、そして大きな戦略的見地を欠き、己が戦術の完遂のためには部下の命を顧みない非情な姿、です。

本書を読むとわかりますが、彼の指揮下で幾人もの師団長レベルの将領が戦死し、また捕虜になっています。この人数ははっきり言って異常です。あの血みどろの独ソ戦にあっても初期の時点ではアフリカ戦線よりましだったのではないか、と思わせるレベルです(師団長レベルがそうなのですから、下士官レベルは言わずもがな、です)。これだけを見ても、ロンメルの指揮には重大な問題をはらんでいたことが見て取れます。

個人的に彼の行動は、第1次大戦でのルーデンドルフや、もっとさかのぼって北伐における魏延の行動とかぶって見えました。

ちょっぴり夢から覚めて、真実のロンメル像を垣間見たい方におすすめの一冊だと思います。

Posted by ブクログ

「独ソ戦」著者によるロンメル評。

最近hoi4 にハマりww2を勉強し始めたため購入。

サクサク読めたし入門本として最適だと思う。

ロンメルがドイツ国防軍の中でもアウトロー的経歴の持ち主だった事を重視し、故に勇猛大胆、独断専行な戦術家として大成し、上級将官としての教育を受けなかったことから補給軽視、戦略的視野が弱い指揮官であったと分析している。

またアウトサイダーであったため、軍部で昇進するためにも功名心とその誇示には病的であったとも。

そんなロンメルの評価は現代に至るまで未だ定まらない。

ロンメルの活躍はナチスにより過度に喧伝されており、また彼が最後までヒトラーへの忠誠心を持ち続けたかも曖昧なこともあり、ナチスの忠実な一員かドイツ国防軍の良心の一人か、今日まで上振れと下振れを繰り返しているからだ。

ただしロンメルが度々戦場で見せた騎士道精神だけはいつの時代も変わらず評価されていると、この本は締めている。

Posted by ブクログ

ロンメル将軍といえばー、というはっきりとしたイメージは持っていなかったが、なんとなくすごい人、と思っていた。

「ロンメルは勇猛果敢、戦術的センスに富み、下級指揮官としては申し分なかった。さりながら、昇進し、作戦的・戦略的な知識や経験が要求されるにつれ、その能力は限界を示しはじめた」とある。その原因は本人にはどうしようもなかった点と本人が選んだ点があった、と。

Posted by ブクログ

「砂漠の狐」といえば、言わずもがなエルヴィン・ロンメル将軍の異名としてあまりにも有名で、寡兵であるにもかかわらず大量の連合軍を相手にアフリカでの砂漠戦で数々の勝利を成し遂げた名将として名高い存在である。

しかし、ロンメルが寡兵がゆえに苦労した原因としては従来、そもそもアフリカ軍団としてドイツは2個師団しか送り込まなかった、そもそもイタリアの尻拭いの戦いでありイタリア上層部との諍いが絶えなかった、言っても言っても補給が思い通りにならなかったなどが挙げられていたかと思う。

にもかかわらず戦術的な勝利を続けたロンメル将軍は「名将」の名を欲しいままにしていたわけだが、欧米では逆に作られた「英雄像」ということでロンメル批判ともいうべき言論も展開されていたそうである。

しかし、近年になって「ロンメル」像の再評価が行われているということであり、本書はそうした最近の知見を筆者の見解とともに論述した内容となっている。

「砂漠の英雄」として祭り上げられたのは、当時「英雄」を欲していたドイツ国内の事情も大きいとのことである。

ヒトラーの引き立てに加えて、宣伝相・ゲッペルスの「英雄」としての大喧伝、ロンメル自身の自己アピールの大きさがあったということである。

ロンメルはプロイセン出でもなく中産階級の出であり、参謀養成の課程も受けたことがなかったため、本来は出生する人物ではなかったということであるが、持ち前の戦術指揮の優れた才能や常に最前線で陣頭指揮を行う姿、それらの結果として成し遂げた功やそれ以外に他人の功まで自分の功として猛烈に自己アピールする自己顕示欲の強さなどが最終的にヒトラーに認められたことにより大出世を遂げたとのことであった。

(ま、こういう人は今でも少なからずいますね・・・)

しかし、そうした性格と才能が発揮できるのは戦術レベルの指揮官までであり、戦略レベルの構想や実行、補給など軍司令官レベルに求められる才能としては失格で、常に戦術レベルの有利さを追い求め、司令官が不在となるにもかかわらず陣頭に立ち続け、補給を無視した作戦を実行するということで、それなりの上司からは有能なのは師団長までという烙印を押され続けていたようである。

(ま、周りのフォローが続く間は良かったのでしょうね。今もいますね・・・)

そして彼の悲劇は、彼を引き立ててくれたヒトラーとの関係が悪化し、ノルマンディー上陸作戦への対応を見誤り、ヒトラー暗殺計画に関与しようとしていたことなのだろう。

次第にひどくなるヒトラーの国家戦略についていけなくなり、自らも決定的な戦略的誤りを犯してしまう。

結局、政略・戦略的な才能が無い分、逆の意味の運命に翻弄されたのでしょうか。

(今もそんな人が結構いますが、その運命は・・・!?)

「砂漠の狐」の実像ということで、結構面白かったです。

ヒトラーが指示した戦争犯罪行為には加担しなかったということなので、それなりに気骨もある人物だったのかもしれません。

やっぱり後世に名を残す「将軍」ということでいいんでないかな。

Posted by ブクログ

ロンメルは第二次大戦中のドイツの将軍としてあまりにも有名だが、北アフリカで機甲師団を率いていたという程度のイメージしかなかった。

本書では、ロンメルの生い立ちや軍歴、特に、ドイツの軍人として非主流派に属し、軍幹部になるための高等教育を受けていなかったこと、そして、それが故に、前線指揮官としては有能でも、大軍団を率いるような戦略的視点を欠いていたことを幾つもの事実からあぶり出している。

その上で、ヒトラーやドイツ軍幹部との関係やナチスとの距離感なども幾分の推測を含めて記述し、人間としてのロンメルにも迫っている。こうした分析を日本語で読めるというのは幸いなことだ。

あとがきに、著者が本書を執筆するきっかけの一つに呉座勇一さんの著書の話が出てきたのも中々に興味深い。分野は違えども、気鋭の学者の刺激で、こうした面白い本が連鎖的に生まれるというのは、読み手としてはありがたいことだ。

沙漠の狐が霞んだ。

ロンメルのことは沙漠の狐とノルマンディーの要塞,ヒトラー暗殺計画くらいしか知りませんでした。

沙漠の狐の内容が予想とは異なっていました。もっとモントゴメリーを苦しめたと思っていました。映画などで見る誇張された内容は真実とは異なっているということを知りました。ゲッベルスの広告塔利用については,良く分かります。戦国武将的な指揮官は前線における兵士の士気に大きく影響しますから。

軍人としてのロンメルは戦術家であり,戦略家ではない。と思いました。でも,戦史におけるヒーローは常に戦術家ですから,ロンメルの人気もうなずけます。

現在の経営者にも当てはまる部分があるとすれば,ロンメルはよき部門長であり,良き経営者ではない,といったところでしょう。

ヒトラー暗殺計画の関与については,真実は分かりませんが,人としてロンメルが関わっても何の不思議もありません。

Dデイのことについても,パウルカレルの「彼らは来た」しか詳細の記述を知らなかったので,シェルブールの攻防など新たな知見になりました。

カンプグルッペのことももっと知りたかったですが。

これからもヨーロッパ戦線の史実が明らかになることを願います。

Posted by ブクログ

昔読んだ戦車の本で、砂漠の名将的に取り上げられていた覚えがある。

戦後、敵であった英国からも名将と称えら得ていたのが、いやアイツは功名心の塊でろくでなしやで的な批判があり、その批判も批判するための捏造だって証拠が上がったり。

少なくともそういう研究対象になる、有数の軍人ではあったわけだ。

生まれやその他の要因で軍の出世の主流には乗れず、上がっていくためにはアピールが必要だった。コンプレックスの塊もあったのかな。

それでまあ、それを実現するための才能に恵まれていたわけだ。あり得ないような戦果をあげて、ヒトラーにも気に入られて、ぐいぐいとのしあがっていった。

ところが戦術面では極めて優秀であったのが、戦略とか作戦とかになると、全く弱いという面が、偉くなってから露呈する。

大日本帝國陸海軍とか、日本プロ野球とかみたいなもんか。

最後は破滅。

もっとも戦場において、非人道的な行為には一切背を向けていたのは事実らしい。戦争自体が非人道的ではあるが。

戦後長年経っても、研究者を魅了する人物なんだろうな。

沢山の戦闘が詳しく書かれているが、そこは興味ある人向け。

Posted by ブクログ

こういう近代戦の戦記を本で読んだのは初めてかもしれない。

歴史フィクションでカッコよく描かれている将軍という存在が、現実の戦争においてどういうものなのかについて、よりクリアに見えてきた。

Posted by ブクログ

過去から何度も読んできたロンメル将軍の物語だが、こうした評伝は初めて。

こうした歴史上の人物は、近世の人と言えども様々な文献により評価が異なるのか。評価者の想いで意図的に曲げられもするのか。

そういう意味では読んでよかった。こうした軍人の再評価は中々行われない、と書かれてあったが、なるほど敗戦国ならなおさらだ。

ロンメルに関しては特に戦いのロマンチシズムの中で作り上げられたイメージが強くあったわけで、私のイメージもそうだった。

元帥まで昇進しながら「よく出来た師団長」程度との評価は正しかったのかも知れないが、それでも「戦いにフェアネスを重んじた」ところは、彼の面目躍如であろう。ちょっと嬉しかった。

Posted by ブクログ

「砂漠の狐」とあだ名されたドイツの名将ロンメルの生涯を追った本。物語ではなくて、歴史を紐解き、そしてロンメルの評価が時代によってどのように変わっていったのか、本当に名将だったのかを検討している。おそらくは、優れた戦術家ではあったのだろうが、もっと大局から見るような作戦級の人物ではなかったようだ。ただその割には自己宣伝欲が強かったことの理由(ドイツにおいては王道の家柄に生まれたわけではなかったので出世してゆくにはアピールが必要であったこと)や、なぜ作戦級の能力を身に着けることがなかったのか(きちんとした軍事教育を受けていなかった)などが説明される。戦闘の解説が多いので、もうすこし地図や図表が多いとわかりやすかったと思う。