あらすじ

おかっぱ頭のやんちゃ娘ヘガティーと、絵が得意でやせっぽちの麦くん。クラスの人気者ではないけれど、悩みも寂しさもふたりで分けあうとなぜか笑顔に変わる、彼らは最強の友だちコンビだ。麦くんをくぎ付けにした、大きな目に水色まぶたのサンドイッチ売り場の女の人や、ヘガティーが偶然知ったもうひとりのきょうだい……。互いのあこがれを支えあい、大人への扉をさがす物語の幕が開く。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

2015年刊行。川上未映子さんのミクロで鋭くキラキラした言語感覚が余すところなく発揮された傑作だった。言語感覚よりも倫理的問題の方に主眼が向かっていた『夏物語』よりも、私はこちらを推す。

なにしろ語り手が小学生たちなので、「コトバ」との関わり自体が頼りなく、切実だ。「○○だ、でもよくわからないような気がする」というふうに、コトバを挙げてみてはやっぱり違うかも、と首をかしげる所作が繰り返されるなかで、それでいて子もたちの無垢な心の動きが浮き彫りにされていく。コトバとの関係性の微細な揺れがそのまま芸術的な美のおののきのようでもあって、これこそまさに純文学であり、芸術小説だと思った。

最後の方の胸が裂けそうな痛切が心に残る。

光り輝く名作小説である。

Posted by ブクログ

この方の作品は『黄色い家』に続き2作品目。

すごく良かった。

心理描写がすごく細かく巧みで、誰もが味わったことのあるような感情を比喩を交えながら文章にしていて、登場人物に自分を重ねてしまう場面がたくさんあった。

特に物語の終盤、ヘガティのお母さんへの想いが溢れ出す描写は切なくて涙が溢れた。

「私が小さい時にお母さんはいなくなったから、お母さんのことで思い出せることはないのに、お母さんを思いだすと涙が出る」というところ。子どもはみんな、「お母さん」という存在が恋しい、大好きな対象なんだよね、ととても腑に落ちる文章だった。

子ども向けの本なのかもしれないが、私にとってはとても心に刺さる素敵な物語だった。

これから川上未映子さんの小説を読み漁ろうと思う。

Posted by ブクログ

ふたつの物語があって、最初のは、小学校4年生の、近所に住む、男の子麦くんと女の子ヘガティーのお話。次のお話では、2人が6年生になっている。

4年生の麦君は、まだまだ子供で、ヘガティーのほうがしっかり者って感じだけど、6年生の麦くんは、だいぶ思慮深い感じになってて、素敵だ。

ヘガティーは、徐々に思春期にさしかかって、いろいろに思い悩むんだけど、お父さんには言えないっていうところが、ああ、自分もそうだったなあ、と思った。

大人になってしまうと、泣きたくても、泣けなかったり、誰かに何かを相談したくても、誰にも言えずじまいだったり。なんとか自分の中で折り合いをつけてしまいがちだ。

この本の2人は、自分の中にある疑問やつらい気持ちをお互いに共有して、2人で乗り越えていく。それは、もう大人にはなかなか難しく、かけがえのない時間だなあ、と思った。

Posted by ブクログ

娘とaudibleで聴いた。

ヘガティーとかあだ名が面白くて、どうやったら思いつくんだろう。天才的にネーミングが全て好きだった。

この作品を娘と一緒に話し合いながら聴けたことが嬉しい。

Posted by ブクログ

自分が成長していくなかで失ったものを突きつけられます。とてもとても切なくなってしまった…

異性の友達ってすごくいいなぁと思いました。自分にはいなかったので、それが本当に羨ましい。

あと、麦くんがつけるあだ名がめっちゃおもろい。

素敵な小説でした。

Posted by ブクログ

はーもうため息が出るラスト

しみじみと涙が浮かぶ

自分とは違う存在、環境へのあこがれ

戸惑ってみたり、手を伸ばしてみたり、思い描いてみたり

二人ともとても可愛いんだけど、ヘガティー目線で語られる2章での麦くんが本当にいい

みんな自分の子にはこうなってほしいと思わされるはず笑

Posted by ブクログ

高校の時の担任の先生が持ってて、教室に置いてあったんだけど、その当時の私は本が嫌いで読み終わることができず、、、でもずっとミスアイスサンドイッチのことを覚えていて、水色のアイシャドウで大きな目ってことまで覚えていて、ようやく5年ぶりくらいに読み終えることができました!言葉の綴り方というか、表現の仕方、語彙がパッと出てくるものではなくてというか、グングン読み進められた、理解できない比喩というか表現もあるけれど、自分なりにこういうことなのかな?と想像できるのも面白い、ミスアイスサンドイッチに私も会いたいし話してみたいし、というか、麦くんと同じ場所から眺めたいし、麦くんが描いた絵も見てみたい、ヘガティーと麦くんの関係性も素敵で、そして最後の手紙のシーンには大号泣しました、心が綺麗な2人がずっと仲良しでいれたらいいな、また読みたいです

Posted by ブクログ

麦くんとヘガティー、小学4年生の『ミス・アイスサンドイッチ』と、小学6年生の『苺ジャムから苺をひけば』の中編が2作。いいコンビだなぁ。

二人の姿から、忘れていたたくさんの感情を思い出した。どうして大人になると忘れてしまうんだろう。

あのころは、たしかに世界が変わる瞬間があった。そうしてじょじょに開かれていく世界に、おどろき戸惑い目をみはってきたはずなのに、気づけばこうして開ききった世界にいる。

「大人ってわからないんだよ、わたしたちが何を考えているかとか、何がいやで、どんな気持ちでいるかなんて」というヘガティーの言葉にぐさり。12歳のとき、私もそう思ってたよね。

きらきらとしたイノセントに満ちていて、何度でも読み返したい大好きな一冊です。

Posted by ブクログ

初・川上未映子さん。

この文体、好きかもしれない…。

黒髪おかっぱ頭のやんちゃ娘ヘガティーと、絵が得意でクラスメイトにあだ名をつける名人の麦くん。

ふたりは学校でそんなに目立つ存在ではないけれど、男の子と女の子の最強小学生コンビなのだ。

低学年の頃、麦くんが気になって仕方がない「ミス・アイスサンドイッチ」のことをちゃんと聞いてくれて、会いたいときには会いにいかなくちゃと背中を押してくれたヘガティー。

六年生になってクラスが離れても、悩みを打ち明けたり、一緒に笑ったり、互いを支え合うかけがえのない存在。

家の近所で起こった出来事や、家族のことや、学校の授業、友達との何気ない会話が小学生そのもので純粋で、思いやりに溢れていて、何だか泣けてくる。

川上未映子さんの感性が弾けてる。

思い返せば、小学校六年間のこの時って最高に輝いてる時間だったのかなと思う。

そして、大人になっても、お互い同じくらいの身長だったこの頃のことを、ずっとずっと覚えていてほしいと思う。

Posted by ブクログ

気持ちが昂る時、そのときを忘れたくない決して忘れないだろうと思った瞬間、風景が押し寄せてくる。

そしてそれを表現することばがすべて懐かしくて美しい。

江國香織の夏の匂いを読んだ時と同じ、子供のときの子供目線の不思議な世界を感じた。

Posted by ブクログ

一文の長さ。次々と思考が湧き上がる思春期の一人称を表現されているなと思った。

リズミカルで甘酸っぱい世界観。

「もっとちゃんと考えてから、もっとちゃんと答えればよかった」

あこがれとは未知へのとらわれ。

自分なりの美しさ(ミスサンドイッチ)へのあこがれ。

自分なりの正しさ(家族像)へのあこがれ。

Posted by ブクログ

読み終わった後、ものすごく長いため息がでて、呼吸まで疎かになるほど集中して読んでいたんだと思った。

圧倒的な筆力だと思う。

心理描写のリアリティがすごいんだろうか。

主人公は小学生なので、行動(行動原理)は子供なんだけど、思考のプロセスは大人とかわらない。そんな中で知識や経験が足りなくてうまく立ち回れなかったり、できる事に金銭的な制約があったり。

子供であることの不自由さを知っていたはずなのに、大人になるにつれてどうしてこんな気持ちを忘れていたのか不思議になる。

チグリスの話も読みたいなぁ。

Posted by ブクログ

心の描写が美しくて、読んでいて楽しかった。特に2番目のヘガティー視点の話がよかった。この作者は「乳と卵」しか読んでなかったので、今回で印象がだいぶ変わった

Posted by ブクログ

「あこがれ」が小さな冒険につながっていくふたつのお話。第一章は小学四年生の麦くんのお話で、第二章は六年生になった麦くんの親友の女の子、ヘガティーが主人公のお話です。

このさき、ネタバレありです。というより、今回はネタバレばかりです。読んだことのない方には「てんでなんのことやら」かもしれませんが、あしからず。

海外文学ぽい感じを試したのかなあと最初は思った第一章。ストーリーからの感想などの、本来メインともいうべき感想からは離れたようなことを言うことになります。

主人公・麦彦のおばあちゃんの人となりが感じられるところがよかったです。人間の老化は避けられません。でも、まだ十分に動けていた過去というものは消えることはなく、たとえば主人公の少年の記憶の中には、おばあちゃんがしっかり歩いていたり話していたりしたときの様子が残っている。老いて介護が必要になったおばあちゃんが今のおばあちゃんなのだから、そのおばあちゃんという人間は老いて動けなくなった人だというふうに理解され、接せられようになっている。でも、そこばかり見ていると、なんら無味乾燥な見方しかしていなくて、実はなにもわかっていないと言えるものだったりもする。その人が生きてきた経過、内容、過程。音楽だって、最後の10秒だけ聞いてもわからないのといっしょで、人間だって、たとえば最後の1年だけ見ていてもその人という存在はわからないのだと思う。本書でおばあちゃんについて書かれているところは短いです。それなのに、しっかり「人」を理解するためにとらえておくポイントがわかって書かれているから、おばあちゃんが出てくると、なんだか胸が温かくなるのだと思う。

これは、主人公があこがれる若い女性・ミス・アイスサンドイッチが最後に主人公と喋るところもそう。そこでミス・アイスサンドイッチにやっと平熱とでもいえる温度が宿って、それまでの距離感からくる「他人的な理解」から、しっかりその人の人生を肯定した「隣人的な理解」へと印象が変わり、そのうえで人物が描かれているように感じられた。ミス・アイスサンドイッチにもまぎれもなく血が通っていて、考えて感じてその都度選択をして生きていて、自分の人生を歩いているさまがある。おばあちゃんと同じようにミス・アイスサンドイッチも、短い会話シーンだけでもう立体的かつ愛すべき人間として描かれていて、それは作者の優れた筆力のほかに人間観から大きくきているだろうことなので、そういった豊かさのこもっているところがいいなあ、と僕は思いました。

海外文学的な乾いた文体で表面的に文章が流れていく感覚が強めのスタイルに挑戦しての本作なのではと思えたのだけれど、おばあちゃんとミス・アイスサンドイッチ、この二人に人間の良心が反応するものが息づいていて、それは本作では子ども視点で書かれているものゆえに、ちらりといった程度でのそういった人間性の登場になったのでしょうが(なぜかというと、大人が大人になっていく過程や大人として生きていくなかで培われるものだろうからです)、作者の才能の本流はその、ちらりのほうだよな、と僕には感じられました。

第二章。

四年生から六年生になり、そして男子から女子へ主人公も変わって、言葉で世界をとらえる解像度が上がっているし、考えることの深みも増しています。ひょんなところから、主人公・ヘガティーに異母姉がいることがわかり、ヘガティーの心理が変わっていく。お父さんに対する心理についてはもうそうですが、そのお姉さんの姿を一目ながめてみたい、と思うようになる。そして、会うことが出来て、姉の家に招かれたところの様子からがとくに引きこまれました。姉は、自分の実父のことなんかどうでもよいと考えているし、妹がいることにも何とも思わないと率直に述べるのですが、この姉とその母に対するヘガティーとの距離感、場違いな感じにはたまらないものがあります。他人同士の気づかいよりも近く、そして肉親の距離感にしては嫌悪感みたいなものがある息苦しい空気が醸し出されます。こういう居づらい感じってときにあるよなあ、と僕も思い出しながら読んでいました。そして、この家を出てからが圧巻のスピーディーな流れに巻き込まれることになります。剥き出しの自分のままぶつかっていくように生きているところの描写、といえばいいでしょうか。著者はそういった生々しく激しいところを活写する力が相当ある方だと思います。そして、そういった力で畳みかけられて、圧倒されるようになって、書かれている言葉を、がぶがぶあっぷあっぷと飲み干すような読書体験になるのでした。この最後の数十ページで、『あこがれ』という作品の高みがぐっと持ち上がった感じがします。

というような、「作品紹介」ではなく、「個人的雑感」といったレビューになりました。執筆終わりでへろへろになっているときはこんなものでしょう……。とはいっても、今回三作品目となった川上未映子さん。もうこの方は、作家としての力はすごいものだ、手に取るときに躊躇することはないぞ、という思いが確たるものとなりました。相性もあるのでしょうが、そういった作品に出合えたこと、この世界に存在することを知り得たことは、自分にとってものすごく幸せなことなんじゃないだろうか、というような、ちょっと噛みしめるような喜びがあるのでした。

Posted by ブクログ

ヘヴンと対になるような小説だと思う。

世界は複雑だし残酷だしよくわからないことだらけ。

でもいま確かに「生きている」ということは誰にも奪えない、圧倒的な事実。

世界の複雑さを複雑さのまま、残酷さを残酷さのまま肯定した傑作。

Posted by ブクログ

川上さんの小説、とても好きだな、と思った。

人生のかけがえのない一瞬を美しく切り取っている。

ヘガティーと麦彦の恋愛には至らない、思春期一歩まえの親愛の関係。

おんなとおとこになることより大切なことがあるふたり。

まぶしくて羨ましい。

Posted by ブクログ

麦くんとヘガティー、個性的な親や友達に囲まれて、学校でも家庭でも腑に落ちなくてモヤモヤな出来事が多々ありつつその不合理に子供なりに折り合いをつけて。そんな言葉に上手くできない気持そのままの語り口で綴られていてとても初々しい。

第二章の方が小説的にはドラマティックだけれど、第一章のカルトに入れ込むシングルマザーと寝たきり祖母と暮らす、気が弱いけれどおっとり優しい麦くんの風変わりな初恋物語が可笑しくて可愛くて好き。

Posted by ブクログ

読めば読むほど惹きつけられる本〜

麦くんとヘガティー、小学生の目線で、考えてることが次々と適切に表現されて、その表現力に脱帽といったかんじ。

小学生ならではの視点もあり、

純粋で、無知で、名前のついてない感情。

これがあこがれなのかなぁ、あこがれ。。

初恋って気づいて顔が思い出せなくなっちゃうとか、

好きな人に会いたい人にいつでも会えなくなる怖さとか、

付き合ってることにしててとか。

会えるのは毎日会い続けてるからだって。

会いたい人には会えるうちに会っておかなきゃいけない。

血のつながりとか、死別とか、

いろいろ。いろいろ。あこがれって、もう私の年齢になると感じにくい感情だなぁっておもう、

昔はこういう感情を持ててたのかな〜

Posted by ブクログ

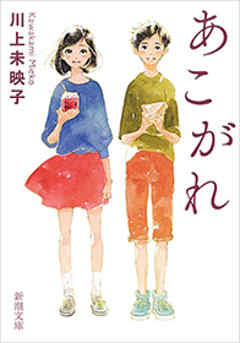

皆さんのレビューが良かったこともあるが、表紙の絵に惹かれて購入。

右の男の子が麦くんで、左の女の子がヘガティー。

二人が4年生と時の短いお話と、6年生になってからの少し長いお話。

この作者、初めて読んだけど、台詞がパン、パン、パン、パン、パン、パンと繋がって行く文章のリズムは結構好き。

サンドイッチ売り場の人に対する麦くんの、不思議な気持ち。それがどんな気持ちなのか自分でも分からない不思議な気持ちってあるよね。

ミス・アイスサンドイッチと初めて話が出来た後、色んなものを眺めながら、ぼろぼろにはがれた白い線の上を歩いて行く描写が切ないな。

ヘガティーが偶然知った父の秘密。見知らぬ姉の存在は、これもまた自分が思わぬ方向へあっちへこっちへ心を揺らす。

これだけでなく、良く分からないけどそんな気持ちになってしなうようなことが、大人になるに連れだんだん増えてきて、そこを通り過ぎることで、ちょっとずつ大人になっていく。

見知らぬ姉を訪ねて行ったひとつのイベントを越え、父や母への思いを新たにしたヘガティーが、自分とともにある世界のあらゆる人やモノの在り様に気がつき直す姿に心洗われる。

Posted by ブクログ

洋画を読んでいるような感覚。群れない2人がかっこよかった。思春期真っ最中ながらも悶々とするのではなく行動に移していってるのが立派すぎる。

Posted by ブクログ

周りに見える景色を羅列していくことで、沈黙を表現できる。

どうでもよい具体的な考え、会話を書く。目が大きい人は視界の黒枠も広がるのだろうか。とか

川上さんの文章はやっぱり好き。ヘヴンより百倍明るいが女子リーダーとか麦くんの母の謎の仕事とか、少し影もある。

アルパチーノ(^^)/~~

第一章

ミスアイスサンドイッチ 小4 麦くん

ぼくはスーパーのサンドイッチ屋のミスアイスサンドイッチが気になり、彼女の絵をたくさん描く。クラスの女子がミスの顔を整形だと笑っていてざらり。友達のヘガティーと会いにいくとミスは辞める予定だと言う。最後にぼくが絵をプレゼントすると喜び、結婚する予定だと言った。その日ミスとそれに似た姫や犬の自分の出てくる絵本の夢を見る。

優しいおばあちゃんは死んで、相変わらずお母さんは家で占いサロンをしていて、ヘガティーは銃撃戦の映画の真似をする。

屁が紅茶の匂いだからヘガティーって……笑

第二章 小6 ヘガティー

苺ジャムから苺をひけば

わたしのお父さんが実は昔別のお母さんと結婚していた。麦くんはむりやり女子と付き合わされた。麦くんの母が懇意のパワーストーン屋で火事。麦くんの母再婚。

別の母の娘、姉の調査。家に行くも「妹と思わないし、お父さんが死んでも何とも思わない」と言われる。実は父にも先方にも来るのは全部バレていた。

Posted by ブクログ

終盤ヘガティーの話の展開はドキドキする。小学4年生と6年生の子どもたちの憧れに起因する物話。どんどん口語のやりとりが中心に移り変わっていくので、主人公達の隣に佇んで会話を聞いているような気持ちになった。

Posted by ブクログ

"あこがれ"をテーマに書かれた中編のお話が2話。

小学生の麦くんとヘガティー。

2人は同級生の友達同士。

第1章は4年生の麦くん目線。

第2章は6年生のヘガティー目線のお話♬

年上のお姉さんとかに憧れるってなんか分かるな〜。

小学生から見た高校生や20代のお姉さんって、それはカッコいい"大人"だもんな。

小学生の2人がドキドキしながらも、勇気を出して行動にうつす姿にこっちまで胸がキュっとしてしまった。

2人にとってこの経験はすごく大きなものになるだろう。

小学生の頃の男女のこういう関係ってなんだか懐かしいな〜と思いながら読んだ。

とても清々しい気持ちになれる作品でした!

Posted by ブクログ

小学校6年生の麦くんとヘガティーが、内に抱えるモヤモヤに蹴りをつけて大人へと成長していくお話。

第一部は麦くんの語りで、スーパーの店員、ミス・アイスサンドイッチに対する彼自身と周囲の意見とのギャップに戸惑い、自分の感覚は間違っているのかと疑問に感じる様子が印象的。

第二部はヘガティーの語りで展開され、彼女はある日、自分に関する衝撃的な事実を知ってしまう。

川上未映子作品ならではの口語調で書かれているが、語り手の心情の奥底までこれでもかってくらいの勢いで文章化されていて、文章は難しくないのに内容は重め、というか、考えさせられる内容だった。周囲と自分の考えや感じ方に違和感を感じる麦くんとヘガティーの姿はとても美しいなと思った。

Posted by ブクログ

川上さんの本は、なんだか狂気的な気がする。

オーディブルの読み上げだと特に、なにか日記を読んでいるような、誰かに読ませるように書いていないような不思議な感じの文体。

途中までは、つまらなかったんだけど途中からの引き込まれる感じもすごい。

小学生が主人公だけど、脳内は小学生レベルではない感じ(笑)

血が繋がっていても、他人は他人。

なるほど。

たしかにそうなんだけど、たしかにかなりヘビーな内容だと思う。人間の関わり合いって。型にはまった考えとそうでないものがある。