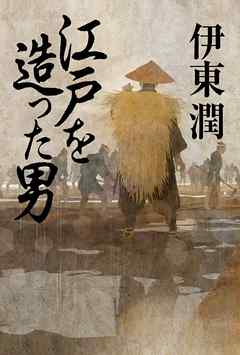

あらすじ

江戸の都市計画・日本大改造の総指揮者、その名は河村瑞賢!

伊勢の貧農に生まれた河村屋七兵衛(のちの瑞賢)は、苦労の末に材木屋を営むようになり、明暦の大火の折に材木を買い占めて莫大な利益を得る。

その知恵と並はずれた胆力を買われた七兵衛は、食糧不足に悩む巨大都市・江戸の暮らしを潤すため、日本列島の海運航路の開発を幕府より命じられる。

その後も、大坂・淀川治水工事、越後高田藩の銀山開発など、幕府の数々の公共事業に関わるようになり、江戸という時代を縁の下から支えるインフラ構築事業に邁進していく・・・・・・。

新井白石をして、「天下に並ぶものがいない富商」と唸らせた男の波瀾万丈の生涯を描く長編時代小説!

伊東潤デビュー10周年記念作品。

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

河村瑞賢と言えば、高校生の時、日本史の問題集で東廻航路・西廻航路とセットでおぼえさせられたくらいで、ほとんど知らない。

そしていつも私は角倉了以(高瀬川や天竜川などの開削をした商人)と河村瑞賢がごっちゃになるのだった。

河村瑞賢もまた商人で、幼いころ紀州から江戸の口入屋に奉公に出された。

主人が亡くなって店を辞めてから、彼は自分の才覚だけで生きていかねばならなくなった。

欲しいものを、欲しい人が、欲しい形で提供する。

今の世の中では当たり前のことだが、商売というものを論理的に考えることが今ほど当り前ではなかった当時、彼の目の付け所は当たるのだった。

そうして霊厳島で材木商として店を構えるようになったころ、明暦の大火で店は全焼。

なけなしの金を集めて瑞賢は考える。

江戸の町に今必要なものは何か。

雪に覆われ、道すらも埋もれてしまった木曾の山の奥に、瑞賢は木材を買いに行く。

そしてそれで得た金で米を買って、焼け出された人たちに振る舞った。

もちろん個人の財産で出来る事などたかが知れている。

しかしその行いを聞いた人たちが、幕府に納品した米の残りを瑞賢のところへ届けるようになる。

幕府に渡したところで、武士にしか行き渡らないことを皆知っていたから。

当時の幕府の中枢は、保科正之。

秀忠の隠し子で苦労しただけあって民政に長けた人である。

災害に強い街づくりの前に、野ざらしになっている遺骸を始末しないと悪疾が蔓延し、生き残った者たちの命まで奪われます、と直訴した瑞賢にその事業を一任し、そしてここから瑞賢と幕府のつながりが始まるのである。

増え続ける江戸の庶民に食料がいきわたるように、産地から江戸への航路を造り、推理が悪いために米が作れない越後に用水路を造り、川の氾濫に悩まされる大阪で治水工事をし、新潟の銀山の採掘に尽力する。

瑞賢がやるのは、道筋を造ることだ。

航路を造るということは、安全な港を見極め、積み荷の検査所や、陸を示す火をともす場所(灯台のようなもの)を造ったり、悪天候の時に船を休ませる溜りを造ったり…まあ、いろいろだ。

潮の流れを知り、季節ごとの雨風を知り、難所の航海に詳しい人たちを知り…まあ、いろいろ考えなければならない。

出来上がった道筋からは、瑞賢は身を引く。

必要な人を必要なところに配置できるのも、瑞賢の才の一つだ。

“人に「働け」と命じても、人は働かない。心地よく働く仕組みや状況を作ってやれば、人は自ずと働く。”

江戸を造った男、河村瑞賢は、江戸城を造ったわけでも、江戸の町を造ったわけでもない。

江戸幕府が民を安んじるための、つまり経世済民の基礎をつくったのだ。

公共工事をして終わり、ではなく、その先を見据えた仕事。

今目の前にある利ではなく、その先に大きな利となることを、自分だけの為ではなく、社会のためにできた男。

それが、河村瑞賢。

ということを、あっという間に500ページを読み終えてしまうくらいの勢いで読ませてくれた。

とても読みやすくて、伝記のような内容なのに、ずっと心がわくわくしていた。

よし、これでもう河村瑞賢と角倉了以を間違えることはないだろう。

たぶん。

しばらくは。

Posted by ブクログ

河村瑞賢のおはなし。経世済民の具体例。江戸という100万都市を可能にする流通システムを作り上げた男の仕事人生。

振袖火事で燃え尽きた江戸を復興していくところから始まるところが良かったんだろう。建て増するより、更地になったところから都市計画を作ったほうが良いものができる。江戸の復興を担った保科正之とか松平信綱とかの都市計画を支えたのはこういう実力をつけてきた商人たちだったんだよなぁ。

経済規模の拡大ができる人ってのがポイント。歴史に名を残す商人になりたかったら、公共事業に私財を投入して、自分たちの市場を拡大して投資分を回収するのだ。現代の投資家であるビルゲイツとか孫正義もそういうことをしているよね。投資家の視点を江戸の商人で持っていた人がいるっていうことよね。

新井白石とか保科正之とかビックネームが出てくるから楽しい。

やっぱり日本は水が最大の敵だなぁ。水との闘い。それに立ち向かってきたものが世の中を革新してきた。そんな感じがある。

Posted by ブクログ

日本人は、武士階級にとどまらず町民まで

読み書きそろばんを、広く寺子屋で習得できた。

町民文化の豊かさは、その書物の多さにも知ることができる。

明治以降、江戸以前を否定し、西欧文化を推奨してきたために

知られずにいた、数々の物語が、古文書を読み解く研究者の

努力の賜物で、明治以前の日本人の魂を聞けるような

物語が読めることになった。

この本の主人公は、河村瑞賢。

河村七兵衛という商人。と入っても元々は地方の田舎に住む

貧乏な下級武士の子、町人になった叔父に預けられ

江戸に出る。叔父が亡くなり、一度は離散し、大阪へと

出るが、その途中ある老武士に出会い、

骨相を見ると

「己れ一個の欲心を捨て、万民に尽くす気持ちを持てば

天地の雲気が全て味方し、六十六国の大名はもとより

将軍でさえ、感謝する仕事ができる」と言われる。

その後、物流、灌漑用水、治水、銀山など

日本各地に行っては、藩はもちろん幕府の経済的窮地も

救い、人民のためになる大仕事をやってのけた。

年上だろうと年下であろうと、自分の知らないことを

知恵を技を持ってる人はすべて『師』と思うという

奢ることなく、どうしたら良くなるか、

どうしたら多くの人を救えるのかを考え続けた80年。

読み応え十分な一冊でしたよ。

Posted by ブクログ

新聞の紹介で知った本。

江戸を造ったという事で、家康の時代に江戸の基礎を築いたのかな?と思って読み始めたら、全然違っていた。

川村屋七兵衛の小さい頃から、順に書かれていたらもっとわかりやすかったと思うんですが、時々急に年代が飛ぶので、その辺が分かりずらかったのが残念でした。

しかし、12歳で家を出されて何の元手も無く、川から流れてきたナス等を漬物にして売るというアイデアにはびっくり。

そして、それが他の人にマネされてダメになると、又違った商売を思いつく発想の素晴らしさに感嘆しました。

その発想力と人を使う巧みさで、商いを大きくし、立派な材木屋に。

しかし、普通の商売人で終わらず、大人口に膨れ上がって、食物の足りなくなった江戸に米を潤滑に運ぶ、海路を開拓。

それも、東と西の両方。

それが終われば、用水路開拓、治水工事、銅山の採掘と、70歳を過ぎてもなお、人の為に働き続ける。

最後には、将軍にお目見えをはたし、川村瑞賢という名字帯刀を許された武士になる。

自分には無い能力だけれど、少しでも自分を向上させて近づきたいと思う、素晴らしい人物でした。