あらすじ

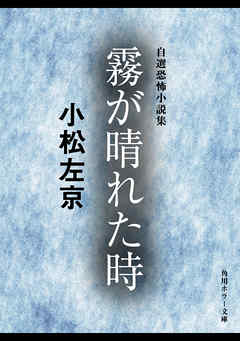

太平洋戦争末期、阪神間大空襲で焼け出された少年が、世話になったおやしきで見た恐怖の真相とは……!? 名作中の名作「くだんのはは」をはじめ、小松左京の家に伝わるおまじないが創作のヒントとなった「まめつま」、謎の生物と神話的世界を交錯させた「黄色い泉」など、小説界に今なお絶大なる影響を与えつづける小松左京のホラーテイスト作品を選りすぐった傑作短編集。小松左京ライブラリによる詳細な解説を収録。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

SF、伝奇、コメディと色んな要素のある短編集で、60〜70年代の不穏な雰囲気がビシビシ感じられる。特に「招集令状」の、今際の際でなお世の中を呪って社会を息子諸共恐怖に叩き込む親父が怖くて良かった

Posted by ブクログ

はい!牛の首が面白すぎたので

前作である本作『霧が晴れた時』!

すかさず読んでみました!٩( 'ω' )وよいしょ〜

今回も

ホラー強めの奇妙で壮大な話で面白かったです!

٩(๑ᵒ̴̶̷͈̀ ᗜ ᵒ̴̶̷͈́)و ̑̑ ✧わぁ~ぃ

『すぐそこ』

山登りに慣れてるからって調子に乗ると

こうなるぞ!!道に迷うどころか人生詰むぞ!

初心忘るべからず!!

『まめつま』

夜泣きが治らない子供の枕元に向かって米つぶを

ぶん投げる。ぶん投げたはいいが…うわぁ…おばあちゃん……

『くだんのはは』

く・だ・んッッッッッッ!!ひゃあー!!

『秘密』

あああ…こんな秘密は共有できるか!!

『影が重なる時』

スーパーなSF作品

世にも奇妙な物語で映像化されているらしい

観たい!!

『召集令状』

戦後日本高度経済成長にあの赤紙が届く…

絶対に逃れる事はできない!!

『悪霊』

ちとムズい…笑笑

『消された女』

凄まじい鬼嫁物語

このおっちゃんの能力欲しい…

『黄色い泉』

悍ましい…神々の話

『逃げる』

絶倫中年ジジとポン引きジジと時々イチオシ娘

『蟻の園』

我々はもしかすると蟻かもしれない…怖っ

『骨』

庭に何万年前の人骨とマンモスの骨が出てきた

しかし掘れば掘るほど…骨!骨!骨!骨!骨!骨!

骨!骨!骨!骨!骨!骨!骨!骨!骨!骨!

こりゃまたすごい事になってきましたよ〜( ✧﹃✧)

歴史的スペクタル物語…骨!!

『保護鳥』

海外の山間の僻地ある閉ざされた僻村…行くもんじゃあ〜い!碌な事ない!!笑笑

『霧が晴れた時』

そして誰も……ねっ!!後は察して!笑笑

小松左京先生の作品は怖いというよりは

すごい!と思わせてくれるものばかりで

とても良かった〜( * ॑˘ ॑* )

SFとホラーの融合…素晴らしい⁝(ᵒ̴̶̷᷄⌑ ᵒ̴̶̷᷅ )⁝

Posted by ブクログ

どの話もべらぼうに面白い短編集(≧∇≦)!!

小松左京天才や…⁝(ᵒ̴̶̷᷄⌑ ᵒ̴̶̷᷅ )⁝♡

めちゃめちゃおもしろい話ばかり!

SFとホラーが私のツボだからかな。

なんだこの安心感は…。

もうひとつの短編集『牛の首』と共に、超お勧めです!!

【すぐそこ】

男が山の脇道を行き、県道への道を通りすがりの人に訪ねて行く。

皆口を揃えて「もうすぐそこ」だと言うが……。

怖い…。

これぞ怪談話って感じ。

【まめつま】

夜中に赤ん坊が激しく泣き続ける日々が続いた。

祖母に聞くと、それは「まめつま」だと言う。

子供や赤ん坊にだけ見える、小さな魔物らしい。

枕元にお米をひとつかみ投げるといなくなるらしいのだが——。

先が読める展開であったが、場面がハッキリと目に浮かぶ描写がさすが。素晴らしい。

【くだんのはは】

戦時中、家が空襲で焼けてしまった。

運良くお手伝いの仕事先のお邸に居候させてもらえる事に。

その邸はとても広いが、住んでいるのは住み込みの家政婦と、おかみさんと、病人の3人だけだった。

だいたい予想はついたものの、こうきたか。

たしかに、これは怖い。

戦争中の人々の様子も、つらい。

中山市朗の『新耳袋シリーズ』で紹介されたらしい。

【秘密(タプ)】

ある休日、なんの変哲もない仲の良い夫婦と兄の妹がのんびり掃除などして過ごしていた。

主人が仕事で買い集めた南太平洋の土産の置物のひとつに、真っ黒な木彫りの神像がある。

妻は日頃からこの神像が薄気味悪く、奥の方へ追いやっていたのだが…。

シュールだわ〜。

一体どうなっていくのか気になる展開。

面白い!

【影が重なる時】

朝方、友人からの電話で起こされた。

彼は部屋の中にもうひとりの「自分」がいると言う。

渋々彼の部屋へ向かうと、誰もいなかった。

どうやら本人にしか視えないらしい。

すると、もう1人の友人からの電話がくる。

彼女の部屋にも、もうひとりの彼女が現れたらしい——。

これ、めちゃめちゃおもしろい⁝(ᵒ̴̶̷᷄⌑ ᵒ̴̶̷᷅ )⁝

結末が意外な方向へ進み、予測不可能!

ラストすごくいい。

2003年『世にも奇妙な物語』で映像化されたらしい。

【召集令状】

ある日会社の若い部下の元に「召集令状」が届いた。

召集令状とは、戦時中の軍隊の呼び出し状。

当時のものと全く同じものが、次々と若者の元に届くようになる。

この発想すごい。

思いつかんて。

小松左京の短編の良いところは、曖昧に終わらない所だと思う。

そしてラストも非常に良い♡

【悪霊】

友人から電話があり、高等学校時代によく歌っていた歌の歌詞が知りたいという。

彼は、古事記とその歌の関連を独自に調べていると言う。

壮大すぎて、難しい…笑

古典の知識がないので、ある人はハマるのかも。

古事記も大まかにしか知らぬ私には、ラストを読んでホラーだなと思うくらいにしか理解できなかった…すまぬ。

【消された女】

由緒あるホテルの533号室に女がいた。

空室であるはずの部屋に行ってみると、鍵が掛かっていた部屋の中で、女は消えていた。

すぐ後に、男から電話があり、その女を探していると言う——。

面白い!すごい!

男の能力が羨まし過ぎる。

この話好き!!

【黄色い泉】

妊娠中の妻を連れ国道を走る。

雪深いはずの地域で、今年は雪も積もらず快晴だった。

突如睡魔に襲われ、方向音痴の妻に運転を任せる。

目覚めると目的地とは違う場所につく。

事前に『比婆山の雪男』の話を聞いていた2人は、不思議な体験をする—。

いやだ…(-_-;)

体調悪かったら遠出するの、やめとこうよ。

やっぱラストがすごく好き♡

【逃《ふ》ける】

小路の暗がりで声をかけてくる客引きの男。

それは、2年前に自分を騙して逃げた徳さんだった。

めちゃめちゃ面白い。゚(゚ノ∀`゚)゚。

これは笑った。

すごく上手い!!

【蟻の園】

2人の刑事は、なぜか休日になると、ある団地に足を運ぶ。

毎日変わらない平和な世の中で、その事だけが不可解だった。

いつものように団地へ行き、13号館を眺めていると、団地の住人が駆け寄ってきて、団地に何が起きているか知るために、催眠術で記憶を取り戻してくれと言ってきた。

住人たちの記録を聞くと、恐ろしい事が分かる——。

これもまたホント面白い(°д° )!

漠然と思いつくSF特有の設定ではあるものの、ここからこう切り込んでくるのか!とびっくり。

【骨】

男が庭に井戸を掘ろう思った。

井戸掘り職人が、櫓をつくり、掘り始める。

すると、1メートル程掘り進んだ穴から出てきたのは、人間の骨だった—。

壮大…壮大すぎる…。

すごい好き!!

【保護鳥】

英語圏のある村で「アルプ鳥」という絶滅寸前の鳥を保護する活動が行われている。

日本はトキを保護しているので、その方法を村人達は聞きたがる。

その珍しいアルプ鳥をひとめ見たいと思い、カメラを片手に密かに探索するが、村人の目は冷たかった。

これは…ちょっとよく分からなかったのでググりますと、なるほど。

この解釈で合っているのかな。

そうだったら、ホラーや……。

【霧が晴れた時】

連休に、家族4人で低山へハイキングへ行くことに。

ゆっくりと楽しみながら登山していると、やがて霧が濃くなってきた——。

表題作。

謎の事件が題材の、奇妙なはなし。

【さとるの化物】

バーのカウンターの隣に座った男が、さとるの化け物(山父)の話をしだす。

酔うとカンが鋭くなるという男は、自分が頭に思い浮かべた話を次々に当てていく—。

さとりという妖怪、聞いた事はあるが、詳しく知らなかった。

徳島県で語られていた昔話らしいです。

小さい頃憧れていた能力を持った妖怪とは…。

会いたくない。こわい。

Posted by ブクログ

⚫︎感想

やっぱり小松左京おもしろい!

⚫︎あらすじ(※ネタバレ注意!)

「保護鳥」

日本から遠く離れた異国で、ニッポニアニッポン(トキ)に異様なまでの興味を抱く村人たち。村でも貴重な鳥を飼っている。最後にその鳥がギリシャ神話にでてくる「ハーピー(半人半鳥)」だとわかる。食われる。

「影が重なる時」

本人にしか見えない自分の幽霊。それは自分が死ぬ時を予告している幽霊だった。ある地域の人にしか見えない。原爆のようなものが落ちる予告。影が重なる時、死ぬ。

「骨」

裏庭に井戸を掘ろうとする。すると矛盾して古い年代順に化石や骨、土器、武器、青銅器などが出てくる。掘れば掘るほど新しい年代のものが出土するのだ。取り憑かれたように掘り進む主人公。地層は夥しい死の蓄積なのだ。最後主人公は自分の墓を掘り当てる。浮かばれなかった霊の夢…だったのか。

「すぐそこ」

山道で迷い、どの村人に戻る道をきいても分からず、「すぐそこ」と言われる。やっと一軒の家に泊めてもらうことに。場面は変わり、若いグループと話す男。それまでの山で迷ってしまい、出られなかった話をするその男は、今は老人となってしまった、山から出られずそこにとどまり続けるその人であった。

Posted by ブクログ

本当に良いものは古臭くならない事を証明する一冊。

「黄色い泉」とか、「保護鳥」とかの古典や伝説へのオマージュに中ニっぽさがないどこも好き。(当然のことながら)、最近のオマージュによくある知識ひけらかし系、読者に教養求め系とは一線を画している。

「骨」は何回読んでもすごい。好き。

Posted by ブクログ

最初の方の短編は、霊的なおどろおどろしい怖さがあり、中盤からはSFよりなちょっと不思議な話と言う感じだった。

どの短編も短編だけど世界観がとても作り込まれていて、短いと言うのを感じさせない程すんなりと話に引き込まれた。

Posted by ブクログ

すごく、すごく、面白かった。

じっくり堪能しました。

まさに自分にハマる作品でした。

オチも秀逸でグッとくる話が多かったと思います。

SF込みのブラックジョークがたまらない傑作短編集

Posted by ブクログ

小松左京の短編集です。

読後の感想一言、 怖い。

現代風にアレンジすれば「世にも奇妙な物語」で

出てきそうな内容です。

内容としては、

古事記などの古典や大戦中の話など織り込まれていたりするので、

ものによっては少し良く分からないものもあったのですが、

うそ寒い感じだけは全作品共通です。

古典文学がお好きな方には面白いかもしれません。

個人的には「召集令状」と「くだんのはは」、

「影が重なるとき」、「黄色い泉」が好きです。

「影が重なるとき」と「召集令状」はパラレルワールド感のあるSF調、

「くだんのはは」は大戦中の神語(?)調、

「黄色い泉」は古事記のイザナギが黄泉の国を訪問する話が モチーフです。

Posted by ブクログ

1993年に刊行された作者自身のセレクトによる怪奇、SF奇談の15話から成る短編集。

日本古来から伝わる伝説から怪談や妖怪の怪奇譚のみならず、時空の歪み、超能力といったSFテイストのストーリー、過去の経験から戦争に対する日本人の深層心理に根付く不安などバラエティーに富んだ小松左京の手腕がさえる『恐怖』のショートショート。昔から伝承される怪談も、科学に裏打ちされたSFも、人が感じる恐怖には“時代”は意味を持たないという「日本民族研究家」であり日本を代表するSF作家の小松左京独特の視点が光る。

中でも『件の母』は主に関西方面で語られた都市伝説の一つ。敗戦の色が濃くなった戦争末期の混沌とした社会不安をテーマとしており、古くは文政の頃から語り継がれた牛の体と人間の顔の怪物『件』(「人牛」の文字が『件』となった)にまつわるスリラー。

『件』は生まれて数日で死ぬが、その間に作物の豊凶や疫病、旱魃、戦争など村人や庶民の生活に関して重大な様々な予言をしてそれは「間違いなく起こる」とされている。大東亜戦争末期ごろから人間の体と牛の頭部を持つ女性「牛女」とする話が兵庫県を中心に多く聞かれた「都市伝説」を取材して『件』と『牛女』の話をかけ合わせ、戦前の流行歌である「九段の母」に引っ掛けた洒落を題名にしたシニカルな側面もある秀作。

その他、南洋の呪いにまつわる話の『秘密≪タブ≫』、日本の封印された墓を暴いたことで起こる『悪霊』、妖怪の生贄に計られる男の『保護鳥』など土着信仰や妖怪など古典ともいえるラヴクラフト系ストーリは短編ながらなかなか読みごたえがある。

ここで語られるエピソードの数々は、どれもが40年以上前に書かれた作品とは思えないほどリアリティーあるストーリーに感じるのは日本の風俗文化研究者ともいえる小松左京という作家の先見性と文学性故であろう。

Posted by ブクログ

ずっとあたためていた作品だったが、夏になったので、いよいよよんでみた。

日本の古きホラー短編集。

それでいて、今まで感じたことのないような類いの怖さを感じました。

個人的に特に好きだったのは、「秘密(タブ)」「召集令状」「逃ける」あたり。

ガンガン派手に怖がらせてくる感じではないが、冷えるような怖さを孕んだ話が多くて、とても楽しめました。

また、SFを用いたホラー作品が多く、昔の作品とは思えないくらい新しい色を感じました。

Posted by ブクログ

『召集令状』がとっても良かった。一番怖いと思った。

特に徐々に国民が戦争の雰囲気に呑まれていくところが良い。ただ最後の父親との部分は個人的にはあんまり好きではない(そこが話の核ともとれるが)

Posted by ブクログ

怪奇幻想小説。「くだんのはは」最恐。

くだん〜:凶事予言する牛頭人身

まめつま:赤ん坊夜泣と妖怪

影が重なる時:ドッペルゲンガー

保護鳥:ハーピー

霧が晴れた時:人消失

さとるの化物

Posted by ブクログ

「自選恐怖小説集」と銘打たれている。収録作は1963(昭和38)年から1976(昭和51)年に発表された15編。

2011年に亡くなった小松左京さんの本は、1,2冊しか読んでいなかった。良いSF作品で、印象も残っているけれども、何となく多くは読まずに来た。日本のSFを牽引してきた大家である。

「恐怖小説集」とは言っても、明確にホラー小説っぽいのは数編。いやこれはSFだろう、と思われるのが同じくらいに数編。まあ、面白いのでジャンルはどうでも良いのだが。小松さんが得意としたとおぼしいSFパニック的なものもあった。

はっきりとホラーらしい作品の内「秘密(タプ)」は特に印象の強い、衝撃的な短編だった。これは、けっこう凄いと思う。

全体に、改行の多くない文体が頼もしく思えた。やはり、エンタメ系もこの時代のものは知的であった。いや、とりわけ小松左京さんが知的なのか。歴史、古文学、漢詩などにも深い造詣があったらしく、やはりこの人は高い教養に裏付けられた大作家だったのである。

Posted by ブクログ

若干SF要素を交えたホラー短編集。

『くだんのはは』をはじめ、全部で十五もの話が収録されている。どの話も面白かったが、その中でも『逃ける(ふける)』が一番心に残った。ポン引きの話なのだが、思わぬ結末に主人公と同様、してやられた感が強かった。

Posted by ブクログ

やっぱり「くだんのはは」が一番の傑作。一番怖かったのは「秘密(タブ)」、「逃ける」(ふける)という作品に思う事たくさんあったが、ブログで書ければ書く。

Posted by ブクログ

初めて読んだ作家さん。

面白い話が多く、いくつかの話は非常に良かった!

とりあえず日本沈没は読んでみないと!

・すぐそこ ★★★

遭難系の話ね。行っても行ってもたどり着かない。

見えてるのに遠い所。

絶対遭難したくないわ!

・まめつま ★★★

どんな話やっけ?あんま印象がなかったので普通!

・くだんのはは ★★★★★

評価されてるだけあって面白かった!

そう言えば戦時中の話ってあんまり読んだ事ないかも。

・秘密(タプ) ★★★★

好き好き!こーゆータブー的な呪いとか。

面白くて一気読み!

・影が重なる時 ★★★★★

今のところ1番面白い!ホラーかと思ったらSF系?

結末はある程度予測出来たけど、面白かったー!

もちろん、一気読み!!

・召集令状 ★★★★★

一気読みね!面白い!

序盤から引き込まれ、テンポよく進み◎。

消えた人たちは、どこに行ったんやろ?!

・悪霊 ★★

前半は、眠い!ラストにかけては◎。

・消された女 ★★★

羨ましい能力!

・黄色い泉 ★★★

古事記を全然知らないので獣?との乱交ってゆー印象しか残ってない!

・逃げる ★★★★

ポン引きの話。徳さんがいい!

ラストが爽快というか、ちょっとビックリというか。

・蟻の園 ★★★★

直ぐに話に引き込まれた。

・骨 ★★

うーん、つまらないわけではないが、他の話と比べてると微妙。

・保護鳥 ★★★★

面白かった!

場所は違うけど、海外の超田舎に行った時の空気感が懐かしかった。

ハアピが何かイマイチ不明やったけど。

・霧が晴れた時 ★★★★

こーゆー事になったら自分はどうなるんやろといっつも思う。

怖くて絶望して死ぬしかないのかも。

幽霊や化け物とはまた違った怖さ。

・さとるの化け物 ★★★

お前が化け物かーい!って思った。

Posted by ブクログ

怪談や恐怖という感じのものあったけど、SF風味なものが多かった気がする。

好きなのは、

『すぐそこ』

『まめつま』

『くだんのはは』

『霧が晴れた時』

かな。

くだんのははは以前読んだことがあるけど、やっぱり良い。

Posted by ブクログ

「日本沈没」で有名なSF作家による自薦ホラー短編集。SF畑出身ということもあって星新一のようなショートショート感が見られる作品も多いが、ホラーに舵を切った作品はどれも怖い。

自分は何者なのか、自分が目で見ているものは何なのかということに自信が持てなくなった登場人物は阿部公房の作品の中に出てきそうだ。

「くだんのはは」「召集令状」など戦時中・終戦直後を舞台にした話が特に面白い。

Posted by ブクログ

すぐそこ

まめつま

くだんのはは

秘密(タブ)

影が重なる時

召集令状

悪霊

消された女

黄色い泉

逃ける

蟻の園

骨

保護鳥

霧が晴れる時

さとるの化物

Posted by ブクログ

昔々の『日本沈没』以来の小松左京さんの作品でした。さすが、巨匠ともいうべきSF作家です。

日常の中に潜むぞっとする瞬間を

冷静な視線で捉えて、

ぞくぞくするホラー小説に仕上げていました。

1960年代から1970年代に掲載された

ホラー短篇が15編。

舞台は山の中であったり、田舎町であったり、

太平洋戦争末期の裕福なお屋敷であったりと

さまざまなパターンの恐怖が描かれています。

「まめつま」や「くだん」「さとる」・・・

昔の日本の伝説などにでてくる妖が

この作品でも登場し、

関わり合った人々を言いようのない恐怖の世界へ陥れます。

いつ終わるとしれない不気味な世界が

作品の中でえんえんと描かれているので、

読者も救いようのない恐怖を感じてしまいます。

SFの要素も入っているとはいえ、

ホラー小説の真のホラーを書いているような気がしました。

怖かった・・・・

暑い夏、ちょうど今頃の季節に

こっそり一人で読んで、ゾクゾクしてください。

涼しい気持ちになること、まちがいありません。

Posted by ブクログ

怪異の人形焼詰め合わせ。

怪異が起こる、

訳知り顔の男が語り出す、

オチ。

毎回この型で焼かれており

中身だけが違うのだが、

それでも美味しい。

ぱくぱく口に運び、

ごくまれに中身が薀蓄しかなくて

飲み込んだものを二度見する。

Posted by ブクログ

さすがだなあというのが、まず第一。ホラーというより、SFだったり民俗学っぽかったり。

読み終えた感じは柳田国男の遠野物語と近かったです。

くだんのははが読みたくて購入したのですが、印象に残ったのは、その他のお話でした。

ここでいくつか挙げようかと思いましたが、あれもこれもとなってとりとめなくなりそうなのでやめておきます。

一篇一編が長編にしてもさしつかえないのでは?と思えるほど重厚で、通勤時間にサクッと読むには疲れました。

すぐそこ 道迷い

まめつま 赤ちゃんが泣く時は米をまく

くだんのはは 予言する怪物とその継承

秘密〈タプ〉 人を食べた秘密を共有する

影が重なる時 未来のスーパーノヴァで時が止まった影

召集令状 召集令状が来たら消える

悪霊 歴史の闇に取り憑かれた友人

消された女 思念の実在化

黄色い泉 現代のイザナギとイザナミ

逃ける 売春斡旋

蟻の園 団地で行方不明の子供を探す刑事

骨 地層を掘ると歴史の逆順で出てくる遺物

保護鳥 外国で伝承されている怪物(ハーピー)

霧が晴れた時 ハイキング中の茶屋で人が消える

さとるの化物 人の思考を読む人の進化

Posted by ブクログ

小松左京の自選恐怖小説集。

小松と言えば昭和のSFを牽引した1人。ではSFと恐怖小説の接点とは何かというところだが、著者自身による「あとがき」に、「近代SFはそのスタートのときから、伝統的なホラーをモダンホラーに仕立て上げるというひとつの伝統を持って」いたとある。なるほど、そうした側面はあったのかもしれない。

本書収録は全15編。

そこここで、どことなくSF的な印象を受ける。特にSFを思わせるのは、「影が重なる時」「召集令状」「蟻の園」「骨」あたりだろうか。

冒頭の「すぐそこ」は、<近くて遠きは田舎の道>といった話に、安部公房の「砂の女」を思い出させる不条理も滲ませている。

古代史や神話・異文化に材を取った作品群では、著者の博学ぶりも窺わせる。「秘密(タブ)」はポリネシア民話。「悪霊」は日本古代史の中で非業の死を遂げた人々から土蜘蛛まで。「黄色い泉」は古事記を下敷きにしているがなかなか大胆な翻案。ただ、知識が先走りして、特に「黄色い泉」についてはちょっと説明がくどいように思う。

表題作「霧が晴れた時」は、15ページほどだが、読み心地としてはショートショートのような切れ味。これを表題作に選んだのは、著者自身が気に入っていたということだろう。

「伝統的ホラーをモダンホラーに」という路線に最も近いのは「まめつま」「くだんのはは」だろうか。ただし、ベースの話はどちらも、著者が例に挙げている小泉八雲の「むじな」ほど古くなく、どちらかというと都市伝説に近いようなものではないかと思う。

著者自身、書きながら恐怖を感じた作品が3つ、あとがきに挙げられているが、見事に自分が怖いと思ったものとは、ずれていた。

個人的には「まめつま」に一番ぎょっとした。怖さとしては、暗がりでわっと脅かされる怖さに近いような気がするが。

全般として、SF寄りのものも、サイエンスが全面に出ているのではなく、情念で押してきている印象を受ける。ある種、荒唐無稽な設定もあるのだが、どこか「知性」を感じさせるのは著者の持ち味だろう。

何事かの怪異が起こる。えてして、その背後にあるのは何者かの執念や怨念であり、詰まるところなぜそうなるのかの原因は「わからない」。そのことがもたらす恐怖が取り上げられている作品群のように思う。

恐怖小説集であるので、著者のSFはまた違う傾向なのかもしれない。遠い昔に「日本沈没」を読んだきりなので、そのあたりは何とも言えない。

ところで、個人的にはSFもホラーもあまり得意分野ではないのだが、なぜこれを手に取ったかと言えば、「くだんのはは」が収録されているためである。

本作の初出は1968年。この時代、「くだんのはは」といえば、戦死兵士の母である「九段の母」を思い浮かべる人が多かっただろう(靖国神社が九段にあるため)。だがこの「くだん」はある種の妖怪である。19世紀中頃から各地で言い伝えられるようになったもので、小松の作品でさらによく知られるようになったようである。但し、著者がタイトルをわざわざ平仮名表記にしているのは、「九段の母」をダブルミーニングで重ねているのかもしれず、戦争批判の意図はおそらくあるのだろう(戦争批判という面では「召集令状」の方がその色が強いかもしれない)。

「くだんのはは」は、著者のホラーの中では名作とされ、確かに美しい中に、噛み締めるとじわりと怖さが広がる。

別の著者らの作品で「くだん」を扱ったものがあり、この妖怪に少々興味があった。「くだん」については機会があれば別の本で追ってみたいと思う。

Posted by ブクログ

この小説が書かれた時代、こんなSF小説が流行っていたなぁ、と思い出しました。

当時は大戦が終わって高度経済成長も一段落した時代に、戦争の記憶がまだまだ生々しく残っている人と、それを知らず過去の過ちとして捉え近代における新たな苦悩の中に生きる若者が共存する中で、その違和感や、得体の知れない恐怖と言ったものが生み出すブームだったんじゃないか、と勝手に想像しながら読む。

『日本沈没』はドラマで夢中になってみた記憶があるが、小松左京の小説を読むのは初めて。自ら進んで読む事のない恐怖小説を貸してくれた友人に感謝。

Posted by ブクログ

日本SF界のレジェンド・小松左京氏、実はこれが初読み。恐怖小説集と銘打った今作は、ホラー小説を中心とした自選作品集。SF要素の強い「影が重なる時」なども収録されているが、<名作中の名作>と謳われた「くだんのはは」に代表される怪奇小説が主。そのテーマは怪談や妖怪譚、国内外の神話や伝承など多岐に渡っており、その振り幅の広さに圧倒される。戦中戦後を経験した著者ならではの作品も多い。コメディ色の強い「逃ける」も好きだが、表題作を含むラスト三作品の流れが抜群に良い。稀代の開拓者が綴る異世界への小旅行を楽しめる一冊。

Posted by ブクログ

15編収録の作品集。

SF作家の小松さんが描いたホラーだけあって、人の怖さだけでなく、超常現象や怪物といったスケールが大きかったり、また人外のものの怖さであったり、というものが印象的です。

そして、もう一つ印象的なのが、戦時下や戦争をテーマとした短編の迫力や雰囲気。1930年代生まれで戦争を知っている世代だからこそ描けたであろう、雰囲気やアイディアが光っています。

そうした戦争をテーマとしたもので特に印象的なのが「召集令状」

突然若者たちの元に届いた赤紙。それを受け取った若者は数日のうちに、謎の失踪を遂げてしまい……

戦前と戦後の断絶と、そこに押し込まれた闇を見事に体現した短編でした。こうしたアイディアがでるのもそうした世代ならではの作家さんが感じた、当時の空気感が反映されているのかと思います。

突然人々が、自分にしか見えないドッペルゲンガーを目撃しだす「影が重なる時」もラストが印象的。

突然の展開とラストの断絶は、戦争という突然に命が失われる時代に生きていた人だからこそ描けるものだったのだと思います。

そして「くだんのはは」は空襲で家を失い、伝手をたどって住むことになったお邸に居候する少年が主人公。

このお邸の娘がまったく人前に姿を現さず、また、そのお手伝いさんの世話の様子もどこか不気味さが漂います。作中のピンと張りつめたような空気感と、不気味さがたまらない作品です。そして、この娘と戦争の結び付け方もなんだか因果なものを感じさせるものでした。

「消された女」は誰もいないはずのホテルの部屋にいた女をめぐって、話が二転三転します。頭がグルングルンと振り回されるような感覚が、なんとも印象的な短編です。

自宅から庭から骨が見つかった男の顛末を描く「骨」

庭を掘っていくごとにどんどんと掘り出される骨。しかもおかしなことに、掘り進めるごとに、古代人の骨から、中世、近代、そして現代と骨が移り変わっていき……

悪夢の中を彷徨っているかのような、不可思議な読み心地。主人公が現実感を失っていくように、読んでいる自分も現実感が薄れていくかのような気持ちになっていきました。

表題作の「霧が晴れた時」は家族で登山に行った男が主人公。

話のネタとしては、今となってはベタな展開でもありますが、筆勢で読ませる短編になっています。不安感が徐々に高まってくる書きっぷりは見事です!

バラエティー豊かで、単純な怖さだけでなく、幻想や奇想、SF、怪物といろんな味が楽しめる短編集でした。

なんだかな

私には合わない小説でした。

面白かった!と満足できる短編が1つもなくて、本書も後半になるとあと何ページで終わるのかしらと考えながら、買った手前、最後まで読みました。

話が怖いとか怖くない以前に、まず面白くない。

魅力的なテーマはいくつかあるのに、どうしてこう料理したの?と思うばかりです…

前編通して安っぽいSFくずれのストーリー展開にシラケます。

時代背景やテーマの、下敷きとなる文献資料は色々調べて書かれているようですが、主軸となる話がとにかくつまらないので台無しです。