あらすじ

暗い冬の日、ひとりの少女が父親と霧の立ちこめるロンドンの寄宿制女学校にたどり着いた。少女セーラは最愛の父親と離れることを悲しむが、校長のミス・ミンチンは裕福な子女の入学を手放しで喜ぶ。ある日、父親が全財産を失い亡くなったという知らせが入る。孤児となったセーラは、召使いとしてこき使われるようになるが……。苦境に負けない少女を描く永遠の名作、待望の新訳!

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ほぼ悪役令嬢モノ(悪役令嬢も出てくる)

初めてバーネットに触れた。

美しい話

今風に言うと悪役令嬢モノに近い。

セーラは、人生を取り戻した後でも屋根裏にいた頃を美しい思い出にできる人なのだろう。

Posted by ブクログ

小学一年生で読んだ作品。セーラみたいな女の子になりたいと思った日々を思い出す。心ときめく魔法が次々と起こるシーンの高揚感は十数年たった今でも鮮明に残っている。セーラは、誰かに優しくすることを忘れないでいたいと思わせてくれる素敵な主人公だ。歳をとるにつれて、自分の今までを肯定するために人を否定してしまったり、自分に都合のいいものばかり肯定してしまう自分がいることに気がつく。 自分より弱い人を見下さずに愛せるようになりたい。

Posted by ブクログ

7歳の幼い少女がお嬢様暮らしから、父の死をきっかけに孤児となり召使へとなる。父の死を悲しむ時間も無く、校内からは以前と違い奴隷同然のひどい扱いを受けるも、プリンセスとして希望を捨てない強い幼いながらにその生き様は驚いた。

Posted by ブクログ

幼い頃に、漫画版を読んだことがあった。以来大好きなストーリーだったが、小説として読んだことが無いことに気が付き、手に取った。

昔感銘を受けたセーラの気高さと気品は、未だに私の心を力強く捉えた。私の精神の指針が、ここにあると思う。セーラのような過酷な目に遭ったことは幸いにして無いが、落ち込んだ時、進めなくなりそうな時、私の側にはずっと、セーラが教えてくれた黄金の精神があるのだと思い出した。

いつまでも大切にしたい物語だ。

Posted by ブクログ

主人公のセーラ・クルーは環境の変化により、自分の立場や身なりが

異なるものになっても『心』までをそれに染められず、

気品と気高さを無くさず振る舞う、精神力の強さを印象づけます。

逆にセーラの周囲のキャラクターは、子どもはともかく、

大人まで自分の態度をブレブレで変化させる不安定さで、

俗世の人々の移ろいやすい心との対比がなされています。

相手の立場によって態度を変えることの卑しさは、作品を通して

俯瞰的に見れば良くないこととして映りますが、

自分たち一般人も無意識のうちに同じことをしていないでしょうか?

立場の弱い相手に対して高圧的に振る舞う姿も、

お金持ちのワガママにおべっかを使う姿も、

ここで描かれている醜い人間模様となんら変わりはありません。

小公女の存在を高めているのは、必ずしもお金などの財産を

持つからではなく、立場の弱い使用人や、今日食べるものにも

困る乞食に対しても態度を変えず、使用人としての忙しい生活の中でも

勉学に勤しみ、自らを高めようとする小公女としての心を持つ者としての

振る舞いがあってこそ、そこに自然と幸運が集まってくる。

ここが作者様のメッセージなのだと思います。

仮にセーラが作中でインドの紳士と会えない未来があったとしても、

彼女はミンチン女学院の枠におさまるだけでなく、

必ずなにがしかの成功をおさめることでしょう。

小金持ちの成金を夢見るのもいいですが、どうせ生きるなら

すこしでも小公女の心を宿してみたいものですね。

Posted by ブクログ

読む前は「女の子は誰でもプリンセス」みたいなふわふわした主人公だと思っていたから、その心の強さと聡明さに驚いた。心が強いと言っても、ひもじさや辛さを空想で逸らしたり、自分がプリンセスだったらと思い込むことで悪口を言い返したり、やり返したりせずに毅然として生きようとしている様子は、セーラが強いのではなくて強くあろうとした生き様のようなものだと思った。

Posted by ブクログ

実のところ『小公女』は子供の頃から目をそらしていた。大金持ちのお嬢様が寄宿学校に入り、特別扱いされているとまもなく父親が亡くなったと知らされ突如召使へと降格されいじめを受ける•••

最後はハッピーエンドでも、この部分が嫌で何十年も避けていた。バーネットさんごめんなさい。

ここへ来て一気に3冊購入したので1冊目として新潮社を選び読み始める。

原題は『A Little Princess』。この“プリンセス”という言葉の意味が子供の頃には分かっていなかった。ドレスを着てキラキラしている人は皆“お姫様”でひとくくりにしていた。読んでみると、ここが肝なのだと実感。

読み始めは本当に10歳前後?と思うほど大人びたセーラの言動に違和感をもちつつ、さらに「乞食」と連呼される事もぐっと乗り越え、さらに読み進めると中盤からページをめくる手がどんどん早くなる。“プリンセス”というキーワードが全てだと分かってくる。『ボロは着てても心は錦』という言葉があるがまさにこれで、常に自分はプリンセス(王族のお姫様)だと思い込み、自分をいじめる料理人にも礼節をつくす。狭い屋根裏も本当は素敵な部屋なのだと想像し、ネズミやスズメをお友達にする事で自分を貶める事なくいじわるなミンチン先生を苛立たせる。

欧米での考え方で、自分より貧しい物に施すのは高貴な者の勤め•••というのがあるけれど、自分の持つ物を最大限に人に施す。それはお金というわけではなく、楽しいお話しであったり本当は食べたくて仕方ない焼きたてのパンであったり、小さい人に勉強を教える事であったりする。

聖書に貧しいやもめの話がある。やもめの女性がわずかなお金を献金するところを見ていたイエスは「あの人は誰よりも多く献金した。それが彼女の全財産だからだ」という。こういう考え方が根付いてるのかなと感じる。

結局はそういう善行の全てがセーラの人生を良い方向に変えていくことになる。

そんな完全無欠のようなセーラも時に隠れて大泣きし、八つ当たりしたりする所があり、実はほっとする。

長々と書いてしまったけど、まとめると“面白かった”のですw ただ大好きな『小公子』とはだいぶ違い、なんか深かったように思う。

薄い本だけど、読み応えがあった。それと、私はセーラにはなれそうもないという事を思ってたw

前述の通り、他にも小公女は持っているので訳に対する感想を書いておくと、とても読みやすいが、あまりお嬢様言葉などは出てこない。が、とても高潔なセーラでした。

Posted by ブクログ

辛いことがあった時に温かい気持ちにさせてくれるのは、いつもこの本であった。永遠の名作とは、きっとこういう物語のことを言うのだろう。

セーラが忘れずにいた「プリンセスとして振る舞うこと」は、結果として彼女を本当のプリンセスにしてくれた。これからの人生、多分辛いこともたくさんあるかもしれない。でも、心優しい彼女はどんなことも乗り越えていけるだろう。

何度でも読みたい本である。

Posted by ブクログ

子どもの頃世界名作劇場をちらっと観てとても印象に残り、原作を読んだ本。ミンチン先生や料理長の壮絶なイジメに耐え、心の醜い同級生に嘲られても、自分をプリンセスと信じ清く貴い心を忘れないセーラが立派すぎて眩しい。隣人のかけた魔法や乞食の少女にぶどうパンを恵んであげるシーンが印象的。

訳者が大人向けとして翻訳したとあるとおり、大人にこそ手に取ってほしい一冊。優しさに満ち溢れていて、とても心が温かくなる。こんな小説、もう現代では書かれないし書けないのでは。

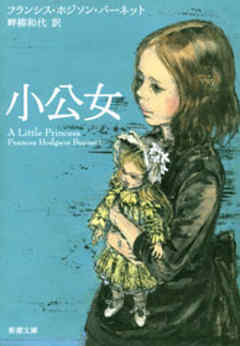

酒井駒子さん画のセーラもイメージぴったりでとても愛らしい。

Posted by ブクログ

恥ずかしながら世界の名作と知らず、手に取るか最後まで迷い、ついに読み始めたが瞬く間にセーラの虜になり、一気に読み終えてしまった。

GW中世界の名作を中心に読んでいたが自分の中で1番のヒットがこの「小公女」になった。

いつまでもポジティブに、どんな逆境をも小さい身体で乗り越えながら、自分が王女の気持ちでいることを決して忘れない強い心の持ち主。

お金が有る無しでなく、セーラのポジティブさ、強く優しい心、人を分け隔てなく接する包容力、王女の気品を常に持ち続ける想像力の高さに圧倒。

読んで本当に良かった。

「王女様だったらどうするかしら?」

イギリスの暗くはいいろの空が、最後には…。

最後一文の終わり方もとても素敵だった。

Posted by ブクログ

父を亡くして孤児になった少女が、生徒だった学園で働きながら暮らしていく様を表現。 手のひらを返すという用語が、ぴったりの学園の対応。 逆境にもめげない主人公。 最後は、父の知人からの遺産の授与で幸せになる物語。 ps. 川端靖成が翻訳にかかわっていることを、角川書店版で知りました。

Posted by ブクログ

中学生の時、眠たい数学の時間に電子辞書で書見。

今まで読んできた中で一番好きな本かもしれない。

たぶん50回は読んだと思う。

セーラのような人間になりたいと常に思う。

どんな境遇にあっても拗ねず、腐らず、人に優しい人間である。これがとても難しい。

この本で教えられたことが私の基礎になっている。

Posted by ブクログ

小学生の頃、「小公子」と「小公女」を続けて読んで感動し、「小公女」の方が良かったと思ったことだけ覚えていて内容は忘れていた。境遇が反転したのに矜持を持って生活を送る少女に誰もが応援の声をあげたくなる。今なお児童に読んでほしい書である。2018.6.29

Posted by ブクログ

もう何回読んだかわからない、大好きな作品。いろいろな人の翻訳と挿絵で幼い頃からずっと読んできました。辛い時や苦しい時に思い出したり読み返したりしながら一緒に育ってきた親友のような存在の作品です。

今回のこの本も丁寧に訳されていて好きです。

Posted by ブクログ

言わずとしれた海外児童文学の名作。酒井駒子さんの表紙に魅かれて購入。

訳者あとがきによると、旧来の訳が子どもに向けたなだらかな訳だったのに対し、今回は大人が読む『小公女』を意識したのだとか。私には翻訳の良し悪しは分からないけど、翻訳作品独特のクセや、古めかしい表現がなくて違和感なく読めた。

人名や展開にところどころ覚えがあって、懐かしさとともに昔読んだ記憶が蘇ってきた。話の筋が分かっているから、いつセーラが孤児になってしまうのか、逆にハラハラしながら読んだ。

セーラは子どもとは思えないほど人間として完成されていて、虐げられても優しさや誇りを失わない。でも、ミンチン先生のことが好きではないことや、飢えている時に拾った硬貨を届ける時の葛藤がちゃんと描かれていて、セーラも聖人君子ではない、一人の少女なのだということが伝わってきた。

大人になってから読むと、新たな発見があっておもしろい。

Posted by ブクログ

岩波少年文庫にあるような定番の古典的な児童文学をちゃんと読んでおきたいとかねてから思っていて、岩波少年文庫ではないが、定番の古典的児童文学「小公女」を新潮文庫で見つけたので。

表紙の絵は酒井駒子さん。訳は畔柳和代さん。作者は「秘密の花園」と同じバーネット。

母親は亡くなっているが、裕福な父親の愛を受けて育った一人の少女セーラが、父の仕事のためにロンドンの寄宿制女学校に預けられた。

セーラは頭が良く、校長のミス・ミンチンに本当は好かれていないが、裕福なので贔屓にされていた。他の目立つ女子たちからは目の敵にされていたが、持ち前の空想力で自らの楽しい世界を築き、いじめられている子や煙たがられている子や人間扱いされていない召使いの子と親友になる。

そんなある日、父親が破産して亡くなったという訃報が入り、ミス・ミンチンの態度は一転。セーラは生徒ではなく、召使いとしてこき使われ、汚い屋根裏部屋に追いやられる。

今までの同級生たちから、召使いとして蔑まれ、食べ物はろくに与えられず、服はボロボロ。だけどそんなセーラを救っていたのは、「自分は本当はプリンセスである」という想像力と「お嬢様」であったときに優しく接していた友達。彼女たちは、夜遅くにこっそり屋根裏のセーラの部屋まで会いにきてくれた。そして、隣の部屋に住む以前からの召使いのベッキーも今や本当にセーラと強い絆で結ばれていた。

「元お嬢様」「親が亡くなっている」「逆境に負けず前向き」。なんか「世界名作劇場」の定番ストーリーみたいだな。うん?そういえば「小公女セーラ」って世界名作劇場の中にあったんだっけ?私は見てなかったけど。

そしてセーラは屋根裏部屋のネズミと友達になったり、窓から小鳥に餌をやったりして、孤独な時も友達を作るのだ。まるでディズニーのシンデレラ!

セーラは服がボロボロ過ぎて買い物に行かされた時、乞食の子と間違われたりもしたが、セーラに施しをしようとした、近所の良家の子はどんなにボロを着ていてもセーラは元は高貴な子だったと悟る。そしてこの家族がセーラのその後の未来を開く架け橋となり、最後に屋根裏部屋の「窓」を通じてとてもハッピーな展開になる。

いやあ、王子様こそ登場しませんが、まるでディズニー・プリンセスストーリーです^ ^ っていうか、「白雪姫」とか「シンデレラ」って元のグリム童話ではとても残酷な話なのに、ディズニーでは少女が夢見るプリンセスストーリーとして仕立てられている。その原型はこっちにあったんだね。

これでもか!というくらい虐げられて、「どんなに辛くても私は負けない」と前を向く主人公。その展開がちょっとしつこくて、おばちゃんにはちょっとしんどかった。けれど私やミス・ミンチンは決してわざわざ行かない屋根裏部屋の小さな窓から青空や雲や夕焼けや小鳥を見ることに小さな幸せを見出していたセーラのような少女にはその「窓」からやがて大きな幸せがもたらされたのだ。

私の中の屋根裏部屋の小さな窓も磨いてみよう。そして、子供達の屋根裏部屋の窓も曇らせないようにしよう。

Posted by ブクログ

小公女セーラ。少女時代にアニメで観て本でも読んだ。インド生まれのセーラ7歳。ロンドンの寄宿舎に入るがインドに戻った父は全財産を失い失意の中亡くなってしまう。孤児となり、寄宿舎で小遣いとしてこき使われる2年間が始まる。苦しくひもじい生活の中でも想像力を駆使し気丈に気高く生きる姿は見知らぬ大人の心を打つ。勉強を続けること、絶望しないこと、今ある環境で楽しさを見つけること。幼き少女に改めて自分を生きることを教えていただいた。小公子はどんなだったっけね?

Posted by ブクログ

子供ながらに考え方、礼節もしっかりしてるセーラ。どんな逆境だって、持ち前の妄想力もとい空想力で自分を見失わないようにしてて本当に強い子。私もリトル・ミセスを見習わなければ。

Posted by ブクログ

暗い冬の日、ひとりの少女が父親と霧の立ちこめるロンドンの寄宿制女学校にたどり着いた。少女セーラは最愛の父親と離れることを悲しむが、校長のミス・ミンチンは裕福な子女の入学を手放しで喜ぶ。ある日、父親が全財産を失い亡くなったという知らせが入る。孤児となったセーラは、召使いとしてこき使われるようになるが…。苦境に負けない少女を描く永遠の名作。

読むのは小学生以来ですかね、あらすじは知っているけどなぜか引き込まれるし続きを読みたくなる。やっぱり名作は色褪せない輝きを持っています。新訳は無駄にひらがなが多かったりせず大人でも読みやすい感じ。気に入りました。ただベッキーの口調はどうにも乱暴な感じで少し違和感。いくら貧しい身分でもこんな口調なのかなあ?表紙、挿絵が酒井駒子先生でとっても素敵。動物たちや人形のエミリーもかわいい!リトルプリンセスであり続けるセーラの持ち前の気高さ、心根の素晴らしさに胸を打たれた。恵まれている自分の環境に感謝して、自分にできることをやれる人間でありたいなあ。解説も「窓」の物語のくだりなど、今読んで面白かった。

Posted by ブクログ

少女セーラは父親と学校に着く。父親と離れ寄宿生女学校入学したセーラだったが、持ち前の明るさで頑張る。しかし父が破産し 亡くなったことで、召使いとして生きることになる。ミスミンチン校長が金がないと分かったとたん、手のひら返しはあんまりだと思う.普通なら、セーラの立場なら立ち直れない。ハッピーエンドが良かった。思いやりの気持ちと誇りを忘れてはいけない。

Posted by ブクログ

19世紀イギリス。資産家の娘セーラは、インドで仕事を持つ父と離れ7歳で寄宿生となります。溺愛され贅沢な生活をしていた彼女ですが、驕らず優しく気高く、空想好きな少女。11歳の誕生日のその日、父親の死と破産の知らせが入り、彼女の生徒から使用人へと待遇が一変するのです。

文庫化されていて驚き。昔読んだ少年少女文学全集の翻訳と同じかは、全くわからないけど、覚えていたストーリーとほぼ同じ。記憶より寄宿舎の先生が意地悪だったけれど。

セーラは厳しい仕事理不尽な叱責に耐え、気高さを忘れない。そして、涙腺も強い。空想の世界に安らぎを求め健気に生きる。

うん。間違いなく永遠の名作。そして、再びセーラはプリンセスに戻れる事がわかっているので、安心して読めてしまうので、もう泣けない。

Posted by ブクログ

物語は知っているが、活字できちんと読んだことがなかったので手にとった。

セーラが賢く、兎に角できた子である。

多少気になるところがあったが、訳の好みの問題なのか

原文がそうなのかはわからない。

急転直下にならないことには物語が始まらないとは言え

実際気の毒なセーラを見て、戸惑い徐々に態度が変わり

というなら兎も角として、急に掌返しで奴隷のように扱う

というのが謎。

あまりに不条理な監督官というのはありがちな役回りではあるが、多少引っかかる。

逆にパン屋のおかみさんは純粋に良い人でほっとする。

子供時に見たセーラのアニメを、最近youtubeで見て本を読みました。アニメに日本人に合うように色々と変えあり、セーラの辛いエピソードが多いのです。原作は辛さよりセーラのプリンセスの誇りであり、その為に相手を見下したり、哀れみをかける所は共感できませんでした。西洋の価値観と違うと感じました。アニメに有る辛い事も感謝の気持ちで相手に接するセーラが子供時に感動しました。それが無かった事が残念です。