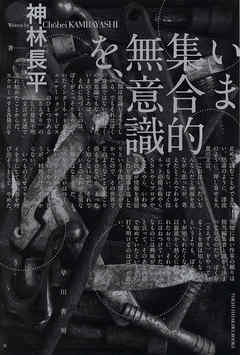

あらすじ

30年以上SFを書いてきたぼくは、第一線をはなれたような気分になっていた・・・・・・ベテラン作家が、伊藤計劃『ハーモニー』と3・11後のフィクションの可能性を考察する表題作、深井零がパーソナルなコンピュータを追い求めた記憶を語る《戦闘妖精・雪風》シリーズのスピンオフ「ぼくの、マシン」、多世界解釈を巡る異色スペースオペラ「かくも無数の悲鳴」など、変遷し続けるコミュニケーションの様相を切り取った全6篇を収録

...続きを読む感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

短編集。

雪風のスピンオフが入っています~v

神林さんが伊藤さんの『ハーモニー』を読んだ感想も興味深い。

読みながら泣いてしまった。

Posted by ブクログ

…ぼくはいつだってそうなのだ、見も知らぬ相手に自分の生の声を発信することには興味がない。だれに読まれるのかわからないままに語るなんてことはぼくにはできない、誤読されたら訂正のしようがないではないか、「それは違う、ぼくが言っているのはそういう意味ではないのだ」と言えない、相手からの応答が得られない、そんな一方向性の言い方で自分の本音を語るつもりはぼくにはない。

しかしフィクションなら、小説という<虚構>にすれば、それができる。意識的に嘘を語るというのではない。どのように読まれようがかまわないという覚悟で書かれるのがフィクションであり、小説というものだと、ぼくが言いたいのはそういうことだ。むろん本音を隠したままでも小説は書けるしメッセージを込める必要もないが、作者の思惑とは異なる読まれ方、すなわち誤読されてもなお作者の本音を伝えられる表現とはどういうものか、それに小説家は腐心するものだ。すべての小説家がそうしているとは言わないが、自分はそういうタイプの作家だと僕は思っている。ぼくがSFを書いているのは、その形式がぼくの本音を忍び込ませるのに合っているからだ。

Posted by ブクログ

6つの短編から成る珠玉のSF小説。

『戦闘妖精雪風』のスピンオフ「ぼくの、マシン」と、

故 伊藤計劃との仮想対話「いま、集合的無意識を」も収録。

現実世界やネットワーク世界、多世界解釈世界と様々な舞台のなかで、人間の“意識”“自我”“無意識”に切り込んでいるのが面白い。

特に、伊藤計劃の描こうとした世界のその先にあるものを考察する表題作の切れ味は鋭い。

ネットワークを人間の体外意識野に見立て、そこに集合する無数の意識〈わたし〉=虚構〈フィクション〉 が暴走したときの脅威を指摘している。

Posted by ブクログ

『ハーモニー』へのアンサーだとは聞いたが、まさかこんな直接的対話による文字通りの「応答」だとは思っていなかった。神林がこんなにも熱を帯びた語りを書き上げるのか。そうか。

知能と意識の相克、行き過ぎたリアルを抑制するためのフィクションという役割に対し、過剰に暴走したフィクションに対しては停める術がない。また『ハーモニー』とはフィクション、すなわち物語を棄てた世界であり、未来を<想像>できない彼らは、やがて破滅するしかない、と。

フィクション、虚構の力を制御できなくなった世界とは、『ぼくらは都市を愛していた』で描かれたそれであることは間違いない。そしてまた円城が描き上げた『屍者の帝国』もまた、失われ、そしてやがて生まれ出るすべての物語が<暴走>した、人類の終焉の姿であった。それが現代社会の何に位置するかと言えば、やはりインターネットになるのだろうと思う。無数の情報=物語が日々書き込まれ、もはや人の手では御しきれないこの世界は、あるいは世界の終焉の一つの姿としてふさわしい。

表題作がどうしても目を引くが、他の短編も普段通り切れ味が鋭くすばらしい。『かくも無数の悲鳴』の量子エイリアンバトルはなんというか、もっと長く読んでみたかった気も。

Posted by ブクログ

短編集のつめこみ。

おもしろかった。

神林の「意識論」が伊藤計劃を通してかかれてあり、

相変わらず冴え渡っていらっしゃるなぁと。

神林さんの意識の向こう側、人類は進化の過程で次に何を獲得するのか、それに触れたい。

Posted by ブクログ

人とコンピューター(機械)とネットとの関わりについて、意識とは、個人とは、ということを考えさせられる短編集。作者らしさが存分に発揮されているし、「今」をずいぶん前から見通せていた先見性を感じる。表題作は刺激的。

Posted by ブクログ

神林長平の短編集。

SF小説の割りに、ライトノベルのような、軽快さや

文章のわかりやすさは皆無。

どちらかと言うと、哲学書的な作品ばかり。

作者らしいと言えば、らしい作品。

手軽に重厚な作品を楽しみたいのであれば、お薦めの本。

Posted by ブクログ

こういうこと書く人達がいると、なんで人は科学とか技術を発展させられるのかがわかる気になる。

___

この本は一種のコミュニケーション論だと思った。

コミュニケーションとは意思疎通のことだ。

現代ではあらゆるコミュニケーションツールと言うものが存在する。しかし、人はそういったコミュニケーションの技術を発達させているが、互いを根底から理解することができるようになったであろうか。

どんなに頑張っても結局は言語に頼るコミュニケーションでしかないから、目覚ましい進歩を見せているとは思えない。

しかし、これだけコミュ、コミュ、コミュ・・・と言われていると人は相互理解へ突き進んでいるように錯覚できる。

そんな錯覚から生まれるのが、集合的無意識なんではないだろうか。

ウェブという広い横つながりで、不特定多数が共感したような気持ちになって、無意識のうちにコンセンサスを作りだしている状況。

これからの世の中、そういったことで大衆が流されることが起きるだろう。たとえば、革命とか。独立運動とか。そのうち戦争とか。

こんなの戦前も流行ったな。 歴史は繰り返す。

結局、人は互いの理解は不可能だし、もしできるようになっちゃったら、異星人に地球を乗っ取られるようになってしまうんだなと思った。

そういった意味で本当のコミュニケーションというものは存在しなくて、上辺だけのコミュニケーションを上手く回すことこそ、上手に生きていくコツなんだろう。

しかし、SF作家は今言ったことの前者の部分を書いていくのだ。

だから人類には未来があることが分かる。

だから面白い。

本と言うのは実に面白い。

お先真っ暗上等!!