あらすじ

「勝った手柄は選手に。負けた責任は自分が」の信念のもと、メンバーをねぎらい、かばい、その成長に全力を尽くし、それを組織力として終結させる「奉仕のリーダーシップ」とは?

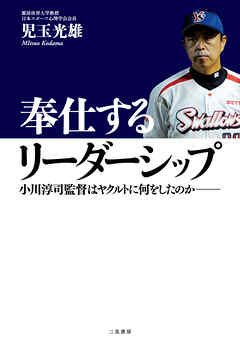

低迷中だった東京ヤクルトスワローズ大躍進を演出した「日本一の地味監督」小川淳司の牽引術を臨床スポーツ心理学のエキスパートが分節する!

2011年のヤクルトほど、選手が生き生きとプレーしたチームを探し出すのは、難しい。時代は20世紀に幅を利かせたトップダウン方式のチームから、フラット方式のチームに確実に移行している。……小川ヤクルトも選手やコーチ陣相互の絆をことさら大切にする。それは、チームというよりもファミリーに近い。 しかし、それでは勝者の仲間入りすることはできない。小川ヤクルトが目指すファミリーを支えているのは団結心であり、お互いの信頼関係である。こんなリーダーが、これまでの日本のプロ野球界にいただろうか。(「まえがき」より)

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

2011年の本だけど2018年もう一度、采配を振るう小川監督

そして2018年のスワローズのテーマは「再起」という事で

改めて読んでみたけど面白かった。

あぁそうか、こんな風に考えながらやってたのかという感じ。

確かに本人は地味というか、寡黙というかそんな印象が凄く強いけど

2018年スワローズを観ていて思うのは

個性豊かな選手とめちゃくちゃ強烈なコーチ陣達を

まとめられるのはやはり小川監督が適任なんだろうと思う

弱みを叱咤するよりも強み、長所を生かして伸ばす

なかなか出来そうでできないけど

それをサラッと出来るのが小川監督なのかなと思う。

タイトルがビジネス書っぽい感じがしたけど

野球好きな人でも十分楽しめる内容だった

Posted by ブクログ

チェック項目8箇所。ただの契約だけでつながっているだけのチームは脆い、いくら凄い選手を集めても仕事だけでつながっているチームは勝てない。メンバーが動かないのは、メンバーに働く気がないのではない、人望のないリーダーの下では、モチベーションが上がらず、働く気になれないのである。年下の敵将にでも教えを乞う。最終的に勝ち負けの責任をかぶるのは選手ではなくリーダー。イレギュラーの選手を絶妙のタイミングで代打や代走に起用できるか否かが、監督として大事な役割である。これからの時代のマネジメントのキーワードは「リレーションシップ(関係性強化)」によるマネジメントの時代。「君に任せた」だけでなく、「ありがとう」や「感謝してるよ」という口癖を身につける、素直に感謝の気持ちをメッセージにしてメンバーに示す、これがリーダーの人望の量を増やしてくれる。褒めることとは真実を即座に表現すること、メンバーに自信を与える褒めでなければならない。

Posted by ブクログ

欠点のあら探しではなく、長所を見つけてそれをさらに伸ばすこと。ささいな点でも即座に褒めよう!それぞれが持ち場持ち場で役割をしっかり果たし成果を出せるような環境作り、勇気を与える言葉かけと、親密なコミュニケーションが大事。チームが同じ方向を向いて力を発揮出来るよう、自分の考えを伝え続けよう!

Posted by ブクログ

ヤクルトスワローズ・小川監督。存在が地味な方ですが、リーダーとしての言動からすると、チームワークを大切にしている素晴らしい人物だったとは。当たり前に感じる選手(部下)を誉め、失敗の責任を負う姿は立派です。

Posted by ブクログ

部下との関係をどのように構築するか、リーダーとしてあるべき姿とは?

「リーダーがするべき最も重要な選択は、奉仕することだ」とはサーバント・リーダーシップの提唱者、R・グリーンリーフの言葉である。今日トップダウン型のリーダー像は受容され辛く、メンバーの能力を最大限引き出せるリーダーが好まれる傾向にある。そんなリーダーの具体例として取り上げられているのが、東京ヤクルトスワローズの監督、小川淳司である。

野球、スポーツ好きの方で、特定のグループをまとめる立場にある人間や、部下との関係に悩む上司には必読書と言えよう。一部データや記述が怪しい部分もあるが、本文の中身に全く影響はない。綿密なコミュニケーションを通じた信頼関係の構築こそが鍵なのである。

Posted by ブクログ

監督や選手の言葉から小川監督の手腕を解説していく内容だった。

非常に興味深く読み進めることができたが、基本的に、新聞雑誌等に出た言葉の引用→著者の解説という流れで文章が進むためやや単調になってしまっている印象を受けた。

出来れば監督に直接インタビューをしたものが収録されていればより良かったように思う。

Posted by ブクログ

どん底状態のヤクルトに「メークミルミル」を巻き起こし、昨シーズンは中日と激しい優勝争いを演じたヤクルトスワローズ。

「12球団で最も地味な監督」はなぜここまで実績を残せたのか?

その理由を「組織論」の観点から探るのが本書である。

本書が小川監督の特に優れた部分として紹介しているのが「モチベーター」としての役割。

とにかく、選手を乗せる事が非常にうまい。

ミスの見分け方(ミスに至る過程が積極的なものか消極的なものか)や個人とチームワークの使い方(目標達成のための手段)など、監督の「人の使い方」の上手さが随所にわかるエピソードが多数揃っている。

監督のような「部下を成長させるリーダー」がこれからの組織を引っ張っていく、という主張にも頷けるものがあった。

来季は主力の青木選手が抜けるが、監督の采配で新たなヒーローが生まれるのではないか?という期待が抱ける内容だった。

本書は他メディアでの報道や公式サイトのコメント集から読み解いており、小川監督本人が語る部分(作者独自の取材、インタビューなど)が無く、残念ながら「内容が軽い」とも感じてしまった。

ただ、監督の人となりがわかった以上、本人の著作やロングインタビューが読みたい!と思わせるには十分ではないだろうか。

なお、本書には「フォロワーシップ」という単語がたびたび使われる。

このキーワードについて詳しく知りたい方は、早大ラグビー部前監督の中竹竜二氏の著作を読むことをお勧めしたい。

小川氏と中竹氏、両者の共通点が意外と多い事に気がつくのではないだろうか?