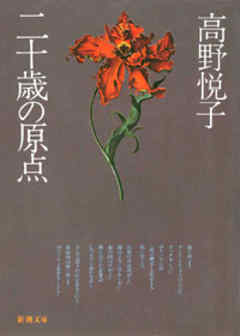

あらすじ

独りであること、未熟であることを認識の基点に、青春を駆けぬけていった一女子大生の愛と死のノート。学園紛争の嵐の中で、自己を確立しようと格闘しながらも、理想を砕かれ、愛に破れ、予期せぬうちにキャンパスの孤独者となり、自ら生命を絶っていった痛切な魂の証言。明るさとニヒリズムが交錯した混沌状態の中にあふれる清冽な詩精神が、読む者の胸を打たずにはおかない。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

何故私は自殺をしないのだろうか。権力と闘ったところで、しょせん空しい抵抗にすぎないのではないか。何故生きていくのだろうか。生に対してどんな未練があるというのか。死ねないのだ。どうして!生きることに何の価値があるというのだ。醜い、罪な恥ずべき動物たちが互いにうごめいているこの世界!何の未練があるというのだ。愛?愛なんて信じられぬ。男と女の肉体的結合の欲望をいかにもとりつくろった言葉にすぎぬ。しかし、私はやはり自殺をしないのだ。わからぬ。死ねぬのかもしれぬ。

Posted by ブクログ

正直最初は読むのを諦めようかと思うくらい理解することができませんでした。詩人になりたかったようで文章が詩的ですし、そもそも学園闘争ってなんぞや?と

しかし、高野さんの背景、そして自殺という結末を知りながら読み進めることでこれは彼女の心の叫びであると私の中で理解しました。

アンネの日記と似ているなと思いました。いつナチスの親衛隊に捕まるか分からない。明日命がなくなるかもしれない状況下でアンネは常に前向きに日記を書き続けましたが、そんな中でも隠せない心の不安。

高野さんのノートにも闘争への意気込みや自分が自分であるための高い志が書かれていますが、いざ現実世界に戻ると何もできない自分への絶望。そんな心の叫びであると。

私も数年前、仕事の怪我で人生に絶望していたとき、同じように日記を付けていた時期がありました。日記の中ではどんな勇ましいこと、崇高なことも何でも言えて何でもやるぞ!という気になれるんです。けど、いざ現実世界に戻ると人間関係や自分の心の弱さで日記に書いたように行動できない自分に絶望する。そしてそのことを日記に書き、また妄想する。

私にはそのとき心の支えになってくれた人がいましたが高野さんにはいなかった。というより高野さんはそれを愛に求めてしまった。

そしてどんどん孤独になっていってしまったと感じました。

高野さんがご存命ならば80歳手前くらい。自殺ではなく結婚して家族に見守られながら暖かい布団の上で臨終する。そんな世界もあったかもしれないことを考えながらこの本を読み終えました。

Posted by ブクログ

良かった。

感情の言語化や紡いでる言葉が眩しい。

死を目前にしてる文章だから評価とかじゃなくてずっと眩しい文章だった。カッコイイデスネ

Posted by ブクログ

去年古本市でふと目に止まって購入した本。二十歳を目前にして読むべき本だった。出会えて良かった。

特に「独りであること」について彼女は何度も思考を巡らせている。考えることは苦しい。それでも考えることをやめない、向き合うことをやめないこと、それが彼女を支えて、やがて追い詰めたのか…。学園紛争の最中、この本の時代の大学生、大学の様相は今とはあまりにも違う。彼女が綴った日記は正直で、赤裸々で、理想と現実の狭間でもがいている。読んでいるこちらも苦しく、恥ずかしく、彼女の感情の波に飲まれていった。ときおり挟まれる美しい自然の詩は、現実を離れ、心の羽を伸ばしているようだ。

自分について、大学について、孤独について、性について、労働について…50年前の同い年の学生がここまで自分の周囲の物事を深く、内省的に考えていたことに驚き、その熱量に圧倒された。彼女の人生の最期の半年間。薄い本だけどとても重かった。

Posted by ブクログ

青春というものは如何なるものかを思い出させてくれる本。読んでいると、自分が生きていること、存在していることに不思議な自信が湧いてくる。

全共闘の時代に自殺した大学生の手記。終始灰色なトーンで日々の生活や心情が綴られている。理想と未熟な自分のギャップに悩み、自分の弱さをいつも反省している。

一方で、時々に綴られる詩や自然の描写はとても美しい。純粋無垢な心を持ちながら、仄暗い自己批判を続けているアンバランスさが愛おしい。

漠とした不安を抱きながら、形のないものに真剣に悩む経験こそが青春だと思う。

そして、自分もこのような経験を持っていることを時折思い出す必要があると思う。

年を取ると青春を経験できなくなってくる。青春には孤独が必要だが、孤独は特権だ。孤独を手放さなければ、生活ができなくなる。生活のために、仕事、家庭、お金など目に見える具体的なものに悩むようになる。具体的なものは自分の外にあるものだ。他人や社会によって、常に変わっていく。青春を忘れてしまうと、これらに右往左往することになる。

この本の中で「青春を失うと人間は死ぬ。」という言葉が書かれている。青春を失うことは精神の熱的死だ。青春という経験を思い出すことで、自分の中に目を向け直すことができる。1個の自分というものを意識することができる。現実に対する1個の自分。それが存在の矜持と自信。

Posted by ブクログ

当時の情景と心情がアリアリと綴られた内容はどんな小説や映画よりも1969年のことを深く知れた。

価値観もイデオロギーも違う時代の人なのに、不意に自分とリンクする瞬間がある。そんなリアルさがあって生身の人間の日記を見てる罪悪感と背徳感が入り混じった感情を味わえるのは、本当に唯一無二の作品なのではと思う。

てか文才どうなってんだよ。

Posted by ブクログ

もし今も彼女が生きていたら、

普通に就職・結婚し、子どもをもうけ、

「ウフフ、若かったわね」なんて笑うだろうか。

死を選ばなかった、同年代の人たちのように。

甘すぎたのか、あるいは厳しすぎたのか。

幼稚だったのか、あるいは大人すぎたのか。

読むたびに相反する感想を持ってしまう。

ただ、私が二十歳の頃はここまで悩み多くなかった。

Posted by ブクログ

この本は20歳の女性が自ら命を絶つ2日前まで記していた日記です。学生のうちに読めてよかったという1冊です。周りに取り残されているような感覚や孤独を感じている著者。人との繋がりについて強く考えさせられました。

Posted by ブクログ

30代差し掛かった今、出会った作品ですが、読後は長い息をひとつつきました。

この作品は、学生運動が盛んだった時代の女子大生の自死までの日記です。物質的には、関わり的には、1人ではなかった本人ですが、いつも「独り」だと感じています。

今、独りではない自分は、一緒にいてくれる人を「独り」にしないようにしようと思いました。

これを、この日記を作品として消費してしまった後ろめたさに対するせめてもの償いとしたいと思います。

余談ですが、作品中の詩はとてもくるものがありました。芸術はその人を知るところから始まるのかもしれないと思ったところです。。。

Posted by ブクログ

これを読んで強く思ったことは、考えることは時に人の心を蝕むということだ。

高野悦子さんは、日記にたくさんの言葉を残している。ここに書かれているものは、思考したものの半分にも満たず、全貌は見えないほどの量だろう。

けれど、それでも、葛藤や考え、違和感、鼓舞する気持ち、多くの言葉を書き記している。

とても深く、多くの時間を思考に費やしていた人なのだろうなと思う。自殺は日々、思考したが故の結末なのだろう。

そう思うと、考えるってなんなんだろうなと疑問が湧いてくる。

すごく昔を生きていた人の言葉だが、今の私にも、社会にも通じる多くのものがある。この渦巻く孤独や虚しさは時代も何も関係ないと伝えてくれている気がした。

Posted by ブクログ

日記という人に読まれる前提じゃないからこその言葉の生々しさに魂揺さぶられる感。読んでるだけでエネルギーが持って行かれた、、、

知性に満ち溢れてるし、それ故に考えて周りとすれ違い孤独になっていく様子が生々しく彼女自身の目線で描かれている。

記すことの重要性感じたし日々同じ分量書くよりもフリーハンドで書くようにしようと思った。

Posted by ブクログ

彼女はこの日記が出版されいわゆる「名が知られた存在」になった。でも(闘争以外は)同年齢の私と同じところがいくつかあったので、読んでいるうちに彼女が自分の友達みたいな存在になっていった。だからこそ最後の詩を読むのが辛かった。

なぜ彼女が自殺を選んだのか、要因はいくつか考えられると思う。でも考えること自体ナンセンスなのではないかと思う。

ちなみに、読む時は物理的に独りで、できれば個室にいる時がおすすめ。

Posted by ブクログ

【きっかけ】

社会派ブロガーちきりんさんが紹介されていた書籍で気になっていた本。「独りであること、未熟であること、これが私の二十歳の原点である」というフレーズがあまりに印象的。私も本を読む前にこのフレーズを先に知ってだいぶ前から気になり続けていた。今年、明石市の泉元市長がtwitterでこのフレーズを引用していたことをきっかけに、気になっていたことを思い出し、このたび読んでみました。

【感想】

全体的に重苦しい内容だということはわかったうえで、最初に巻末の高野悦子さんの経歴を読んでから本編を読みました。当時の学生運動や政治についての彼女の考え・思想は正直読みにくい。が、「独りであること、未熟であること」に対する表現は、令和に生きる三十代の私にも共感できる部分があった。全編を通じてこれだけの文章を紙のノートに手書きで綴るって、素直にすごいと思った。まさか後に出版されるとは本人は思いもしなかったであろうが、読み手がいるかのような書きぶりがすごい。思いを表出する作業って、エネルギーが込もるものなんだなと感じた。私が二十歳かそれ以前にこの本と出会っていたら、おそらく最後まで読めなかったと思う。

Posted by ブクログ

あまりに切実だった。

純粋な少女にとって、上洛後目の当たりにした世間、大学、時代は余りに圧倒的であったに違いない。

唐突に現れた抱えきれぬような社会の多様性、そして必死に"自由・平等・真理"を求めつつも画一的な"実力排除・闘争"に教義を求めてしまう学生運動。

高野さんはこれらに違和感を抱きながらも、ひたむきに自己を見出そうともがいていた。

自分探しにおける彼女のアプローチは、自身も社会の中の1人として生きているという前提を失っているように思える(自覚しようと試みるものの自覚しきれていない)。自己は世界の全てから断絶された場所に存在する丸裸の自分であるといった前提が自ずからあり、その前提に基づいて自己の"定義化"をしようとした。

しかし世界からの断絶を前提とすれば、孤独は避けられない。視野狭窄に陥り、なおのこと自身をちっぽけな存在としか感ぜられなくなっていったのではないか。

屈折した孤独と思春期の性欲はベターハーフ論的幻想を生み出し、恋人というよりは自分を包容してくれるsomeoneへの欲求に繋がる。しかし、その思いは結ばれることはない。

さらに曖昧で崇高な理想は、その理想を達成できない自分という結果を招き、余計に苦しみはひどくなる。

その脆さの中、ふと覗く詩は美しい。

これこそが彼女の自我だろう。特に自然への感性は素晴らしく、こんなに清冽で素直な彼女の一面を彼女に愛してほしかった。

山が好きで音楽が好きで喫茶が好きなカッコちゃんも、自己の確立に悩む高野悦子もすべて、全て彼女なのである。そう気付き、someoneにではなく彼女自身に彼女をembraceして欲しかった。

さて、フォーマットが日記であることを除いても、彼女の文章はあまりに正直でリアルだ。己の未熟さをどう受け止めればよいかわからず、ひたすら現状への不満と焦燥を抱え、折合いの付け方も知らない。見つけ方も分からない。

すべてが悲しかった頃の自分の写し鏡のようだった。(このように感じた人も多いのではないか?)

だからこそ、読み継がれるのだろう。

私もあの頃の自分に、自分を愛せよと言ってやりたい。(自分を愛さずして他人を愛すことなどできない)

ちなみに最近は多少諦め方を覚えたものの、未だに人生との折合いの付け方は模索中である。

Posted by ブクログ

なんていうか、普遍的なものだと思った。「学生運動」をSNS上のフェミニズム運動などに変えても成り立つだろう。ひとりの人間が大きな流れに翻弄され、惑わされ、鼓舞され、最終的に自家中毒で死んでいく流れ。「物語」としては好きじゃない、むしろ嫌いだけれども、ときどき差し込まれるきらきらとした言葉が胸に残った。

Posted by ブクログ

学生運動の時代を生き、そして自らの命を絶った女学生の日記。「独りであること、未熟であること、これが私の二十歳の原点である」という有名なフレーズは刺さるものがある。

主な感想は以下の3つ。

1. 最後の日記の2日後に筆者は自殺する。そして、この日記を遺品として見つける筆者の両親はどんな気持ちだったのだろう。「なぜ、娘の心の揺れに気づき、手を差し伸べてやらなかったのだろう」悔恨の念はすさまじいものがあるだろう。

2. この時代に私が生まれたら、似た考えをを持ったのだろうか。今の日本では、学生運動や大規模なストライキというのは、あまり起こりえない。筆者が生きた非日常が連続する時代において、私は筆者のような感性を持って社会に接することができたのだろうか。

3. 作者が自ら命を絶ったからこそ、この日記が社会に出て、評価を受けるようになったという事実に、何とも言えない気持ちになる。例えば、筆者が80まで生きたとしたら、二十歳の日記を、少し恥ずかしい気持ちで読み返しただろう。そして、この日記は社会に出ることは無かっただろう。しかし、現実は二十歳で自殺し、日記を見つけた両親が心打たれたからこそ、この日記は多くの人の心を打つものとなった。その点では、キリスト教におけるイエス・キリストの死が、その布教に大きな影響を与えたのと類似する。

Posted by ブクログ

関川夏央の「昭和時代回想」に高野悦子のことが書かれている。

以下引用。

「日記をつぶさに読めばわかるが、高野悦子は素直さ、明るさ、真面目さを併せ持った人である。いい職業人、いい奥さん、いい母親になれた人である。ただ野太さという資質、またはなにごとにつけ四捨五入ですませられる生活者の融通のみが欠けた彼女を、意味なく悩ませ焦燥させ、ついに死を選ばせたものは、六十年代後半という時代の空気に底流した軽薄な悪意である。かん高い「連帯」のかけ声こそ誠実と純粋を信じた若い女性にいたむべく孤絶をよびこみ、「性の解放」はどこにも達し得ない新たな迷路を出現させただけだったのである。」

高野悦子が亡くなったのは、1969年、20歳の時だった。関川夏央も、1969年に20歳だった。

それよりも10歳若い私には、その当時の時代の空気が分からないけれども、関川夏央が書いていることが的を得ているとすれば、すなわち、高野悦子が死を選んだ理由の1つが「時代の空気に底流した軽薄な悪意」であるとすれば、なんとも痛ましいことだ。

■2021年7月追記

思い立って再読。最初の感想を書いたのが2016年なので、約5年ぶりの再読。

再読してみて、上記に引用した関川夏央が書いた高野悦子評がすごく的を得ているのではないかと、あらためて感じた。

「時代の空気に底流した軽薄な悪意」が、高野悦子を、あるいは、当時の何人もいたはずの他の高野悦子を、「意味なく悩ませ憔悴させ」たのである。

痛ましいのは、「意味なく」の部分だ。日記が書かれたのが、1969年の1月から6月の間のこと。日記の途中から、聞き齧りの左翼用語や学生運動用語が頻出するようになる。彼女が内容をきちんと理解して書いているとは思えないが、そういった風に考えることを時代から要求されていたのだと、ある種の純粋な、高野悦子のような女子学生は感じたのであろう。しかし、当時の左翼運動は、どこにも行き着かなかった訳で、結局は、そのように感じたことに意味がなかったということであり、そこに痛ましさを感じざるを得ない。

Posted by ブクログ

ちっぽけな小さな部屋の小さな自由、友達や関わっている人間はたくさんいるのに一向に終わらない孤独、空虚な日々。そして、蠢く社会との摩擦。とても共感性の高い一冊だった。私と彼女の違いはなんだろう。自己愛だろうか。私は私が好きだ。彼女は彼女自身を少しでも愛すことができたのだろうか。

Posted by ブクログ

こうした擦り切れるような気持ちは、私も若いころには抱えていたものでした。リストカットすらしなかったけれど、不器用である故に常に孤独を感じ、周囲と馴染めない未熟な自分に苦しんでいました。

しかし、なぜ星が3つかというと、この本は作者が望んで出版されたものでは無いからです。私が思うには、当人は、本当に信頼できる誰かに、大事に胸に抱いていてほしかったのではないかと思うのです。

こんなふうに、多くの人から読まれてあれこれ書評など書かれるつもりなんか、なかったのではないでしょうか。

Posted by ブクログ

5・6年ぶりの再読。

この本は、高野悦子さんが20歳で鉄道自殺を遂げる前日までの半年間を記録したものです。

日記形式でとても読みやすかったです。このノートを、『小百合』と名付けていたようです。

学生運動とか機動隊とか、社会的背景のことはよくわかりませんが、高野さんの文章に引き込まれ、すんなり心に入ってきました。

猛烈な孤独感や、自分の思い通りにいかない葛藤、人生になげやりになってしまう気持ち。一方で、好きな男性に頭をポンポンされて嬉しさのあまり舞い上がった様子。色々な感情の機微が読みとれて良かった。

生命の充実感を未だかつて感じたことがないと、高野さんは残しているが、すごく共感した。なかなか生きている意味もわからず悶々と暮らす日々。

自殺の前日の夜に書いた詩も良かったです。すごく静謐な感じに引き込まれました。

日記の中で力を感じる文章もたくさんありました。

●私は慣らされる人間ではなく、創造する人間になりたい。「高野悦子」自身になりたい。

●自分を信ずることなくして一体何ができるのか。

●独りである自分を支えるのは自分なのだ。私は自己を知るため、自己を完成させるため、本を読んだり、街に出たり、自然に飛び込んでいくことを、いま要求されているのだ。

●(このノートを)燃やしたところで私がなくなるのではない。記述という過去がなくなるだけだ。燃やしてしまってなくなるような言葉はあってもなんの意味もなさない。

色々な想いと葛藤するなかで紡ぎだされた言葉に、すごく励まされました。

Posted by ブクログ

ちきりんさんという方が日記をはじめたきっかけ、と書いていて気になり一読

日記ならではの生々しい記載が良かった

※本人は出版されて人の目晒されてどう思うのか…はあるけど

時代は違えど二十歳の大学生という若さが故の悩みに真っ直ぐ向き合いすぎたのかな、とも思った。きっと真面目で育ちよく、賢くて考えられる方やったから、なおさら苦しくなったのかなあ

煙草とかお酒とか行動自体は乱暴、やんちゃな感じがするけど、せっかく入った大学も学生運動やし、労働運動とか時代も激しいし、若い繊細な年齢も考えたら、酒・煙草はやってみたら楽になれるかな、みたいな部分もあったのかもしれない、とか思う

日記を「小百合」と名付けて語る相手にしてるのも面白い発想だなとおもった

個人的には自分の内の感情をノートにかきだす、という時点で強いと思うけど(私やったらこんなん思ってたんかと恥ずかしくて書けない)、

未熟であること、孤独であることが原点だと腹括っていたのかなとも思った

結局なぜ自殺まで追い込んだのか分からないけど、想像はできなくもないかも

Posted by ブクログ

手記を読むことに慣れてなくて、驚くほどページが進められず時間がかかってしまった…

でもそれは手記だからということだけではなく、この激動の時代と高野悦子個人の中に巡っている感情の切実さや鬱屈とした部分に抵抗があったからかもしれない。

自死を選ぶのは良くないなんて浅いことは言えないけれど、そこまでのレベルでなくても、自身について思い悩むことって、特に若い頃はきっと通過すべきことなのかもしれない。

元々この本は、社会学の書籍を読んだときに引用されていた書籍だけれど、生に対する向き合い方考え方が違うことは時代の違いも合わさって感じられた。

Posted by ブクログ

酒とたばこに費やしてる。

ジャズ喫茶でクラシックを楽しんだりしている。

夜、寝付けず、書き連ねてることが多い。

下宿を変えたことで、友人関係の記述が消える。

長時間のアルバイトに従事している。

仕送り15万円貰ってる。

でもそれを使わず、生活しようとバイトに励んでいる。

4月から5月に対象を変えて、恋愛の炎が燃える。

最初はアルバイト先。後からは大学生。

段々社会主義の言葉が洗練されてくる。

同時に言葉と現実の落差に気がつくようになり、認知的不協和を感じているのではないか?と感じさせられる。

別の言い方をすると、社会主義の言葉を受け入れたことで、観念の世界と、現実の世界の落差に悩んでいたのかなと思う。

1月にスタートし、6月に自殺をされるのだが、4月に入って死に関する記述が出てくるようになる。入れ替わりに、友人からの言葉が消える。

時代の言葉にやられてしまったということか

Posted by ブクログ

独りであること、未熟であること、これが私の二十歳の原点である。

著者である高野さんは、このタイトルにもなった胸がつまる様な言葉を含めた、中学生から書き続けた

日記を残し、二十歳で鉄道自殺をされました。

学生紛争については、経験のない世代ですので、当時の状況を私は、理解できていないと思います。

ただ、自分が二十歳の頃にタイトルに惹かれて、手にとりました。彼女ほど、深い自己否定もなく、行動力もありませんでしたが、大人になりかけの、不自由さに共感する部分もありました。彼女は可愛く賢く、素敵なご家族もいました。それでも、最後の日記の翌日、鉄道自殺に及ぶのです。

再読して、本棚登録をして、新しい登録がたくさんあり、とても驚きました。皆さん、当時との状況は違っても、二十歳の葛藤を読み継いでいました。

二十歳は、誰も独りを思い未熟なのです。既に、親目線でしか読めませんが、決して独りでは無い事は忘れないで欲しいなと思います。

Posted by ブクログ

大学生というモラトリアムのなか、学生運動のイデオロギー、生活するための現実、そして生の営み(恋愛)、これらの間(はざま)で生々しいほどの苦悩が綴られている。

モラトリアムという言葉を最初に用いるべきではないかもしれない。当時の大学生はイデオロギーと向き合い、現実と向き合い、生の営みに向き合いながら、日本の将来を思い真剣に考えながら瞬間瞬間を生きていたのだから。

でも、いつのまにかモラトリアムの深淵にはまってしまったのだろう。いつの時代でも間(はざま)にいながら、選択に迫られる。そして選択して生きていけばいいし、生きてほしい。

Posted by ブクログ

作者は自らの命を絶った

生きていれば、73歳か

辛いから?

希望が無いから?

衝動?

失恋?

理由はわかるようでわからない

浅間山荘事件の革命家重信房子さんがまもなく刑期を終えて出所という報道があった

作者は重信房子さんの3歳下になる

生きていればどんな人生があっただろう

Posted by ブクログ

どうして悦子さんは自殺を選んでしまったのだろう?

悦子さんが抱いていた「孤独や寂しさ」は、私たちも生きていく上で感じていくものと同じであろう。

しかし、本人の素質や時代や巡り合わせなど色んなものが絡まり合って自殺してしまったのかなと思う。

Posted by ブクログ

最近、1960年代後半に起こった大学闘争関連に興味がありその延長でこれも読んだ。

正直、いまだに何がそんなに当時の若者たちを大学紛争に駆り立てたのか、当時の私には計り知れないものがある。そして今の私たちが同じような状況に置かれたとして、そう言った紛争は起こるのだろうか。とはいえ、時代も環境も違えど悦子の書いた日記の中には現代の私にも共感できるような言葉があり、悦子の気持ちがわかるような気がしてしまう。途中から(悦子が大学紛争にのめり込んでいくあたり)話がうまく追えなくなり、苦労したがそれでも読むのをやめようと思わなかったのは、今の私と同い年の彼女がどういう過程で自死を選んで行ったのか、それを見届けたかったからなのだと思う。悦子には、世の中は汚い、自分も汚い人間の一人かもしれぬ、それでもその汚さが世の中の、自分の全てだと思い悩んだまま逝ってほしくなかったなぁ、と自分勝手に思ったりしました