あらすじ

『ヴィクトリア朝時代のインターネット』著者、もうひとつの傑作。18世紀のウィーンにチェスを指す自動人形(オートマトン)が現れた。あまりに優れた性能のためたちまちヨーロッパ中で話題になるが、その真相は?

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

AI全盛の昨今、約250年前に作られた、チェスを指す自動機械のお話。オチは読んでもらうとして、ここからチャールズ・バベッジの解析機関や、エドガー・アラン・ポーのミステリーの元祖に繋がるとは思いませんでした。ただ、昨今のAIも、返ってくる結果が、専門家が見ると的外れなので、そういうフェイク情報をいかに排除するかが、課題だと思います。

Posted by ブクログ

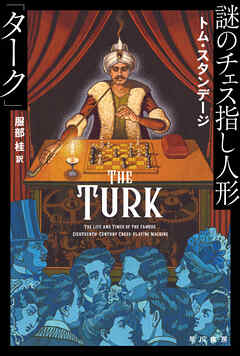

トム・スタンデージ『謎のチェス指し人形「ターク」』ハヤカワ文庫。

2011年12月にNTT出版から単行本として刊行された作品の文庫化。

なかなか面白いノンフィクションであった。現代でこそ、スーパーコンピュータやAIといった情報技術が進歩し、チェスや将棋といった分野で機械が人間を打ち負かすのは当たり前になっているが、1770年にチェス指し人形という物が創られていたとは驚いた。

勿論、チェス指し人形にはトリックがあるのだが、当時の機械制御の技術が垣間見ることが出来、それが後のスーパーコンピュータやAIなどにつながっていくという点が面白い。

1770年、ウィーン宮廷の官吏ケンペルはチェスを指す自動人形、オートマトンを創り出した。中東風の衣装を身に纏った自動人形は『ターク』と呼ばれ、欧米各地で興行を行ない、チェスのチャンピオンでさえも打ち負かした。

人びとが驚愕した『ターク』は本当に思考し、チェスを指す自動人形なのか。創造主であるケンペルの手を離れた『ターク』は、ベンジャミン・フランクリンを破り、ナポレオンとも対局し、エドガー・アラン・ポーがその秘密に挑む。

そして、『ターク』の系譜は1990年代の『ディープ・ブルー』、現代のAIへと受け継がれていくのだ。

本体価格1,200円

★★★★★

Posted by ブクログ

面白すぎた

引っ張って引っ張ってどん!という構成が好き

なんとなく予想はついてもそれでもバレなかったというのは素晴らしい

皆がタークを通して他の何かを見る、産み出す

まさしく最初の人工知能 個人的には納得

Posted by ブクログ

チェス指し自動人形の誕生からその真相までのノンフィクション

以下、公式のあらすじ

-----------------------

1770年、ウィーン宮廷。官吏ケンペレンによる前代未聞の発明、チェスを指す自動人形(オートマトン)がベールを脱いだ。中東風の衣装をまとい「トルコ人(ターク)」と呼ばれた彼は人の手から手に渡り、欧米各地で興行が催される。チャンピオンすら打ち負かす腕前に観客たちは驚き、困惑した。本当に機械が「思考」しているのか? ベンジャミン・フランクリンを破りナポレオンとも対局、エドガー・アラン・ポーがその秘密に挑んだ、知られざる「AIの祖先」の世にも数奇な命運と真相。『ヴィクトリア朝時代のインターネット』著者、もうひとつの傑作!

-----------------------

「猫を抱いて象と泳ぐ」(小川洋子)を読んだのと、去年末の読書会でこの本を紹介していた人がいたので読んでみた

ケンペレンにより作られた自動人形

果たして本当にすべてが自動なのか、何かトリックがあるのか

机の扉を開けると歯車などが詰まっていて、向こうの蝋燭の光が感じられる

他の扉を開けても空洞があるばかり

狭い空間に入れるような子供が中にいるのか

ケンペレンが怪しい動きをしている事から、何か操作しているのではという疑惑

仕掛けがあるとしたら、どんなものか

人々の反応と推測の歴史

マリア・テレジアの命で作られ

後に様々な偉人を魅了する事になる

ナポレオン、ベートーヴェン、エドガー・アラン・ポー等など

ケンペレン亡き後も所有者が変わりながら人々の前でパフォーマンスが続けられていた

当時、記者をしていたエドガー・アラン・ポーが、仕組みを推測し

当たっているものもあれば、外れていたものもあった

その記事が後に推理小説の元祖となったらしい

中に入っていたとされる人達の変遷

そして、コンピュータが人間のチェスマスターに勝利したエピソード

ディープブルーは人間のチェスのトップであったカスパロフに勝ったコンピュータ

チューリングテストの基準で言えば、カスパロフも指し方を認めるところとなる

今でこそコンピュータが盤上遊戯で人間より遥か上を行くようになったけど

当時の人達もどこまでチェス指し人形を信じていたんだろ?

まぁ、普通に考えれば無理な話ではあるけれども

そこはタークが披露されていたのがオートマトンの発表のメインとしての流れがあったとか

ケンペレンのパフォーマンスの妙があったとかのでしょうね

Posted by ブクログ

タークが単なる興行の出し物を超えて、現代のAIに繋がる壮大な旅を送っていたというのは、制作者の意図を超えたのだろうか、産業革命による機械の自動化と同時代を生きた人達にとって、タークは単なる見せ物から未来を予見させる、おっかない人造物に見えたのだろう。

Posted by ブクログ

冒頭に書かれているが、いわゆるチェスをうつ自律した機械の話、ではなく、そう見せかけた機械と取り巻く人のお話。

本文に生成AIの話が登場せず、初めは違和感を覚えたが、文庫版の出版は2024年、元になった単行本は2011年ごろみたい。

タークがいわゆるAIの元祖かと言われると、そう言うものじゃないでしょと言う印象。

もっと原始的な、機械と人の関係性の話と捉えるのがただしい。人と機械の違いとは何か?知能、思考とは何か?

構成上仕方ないかもしれないが、よっぽど注意して読まないと出来事の時系列を追うのは難しかった。年号と人の名前を覚えるのが苦手で歴史を取らなかった怠慢な学生時代を送った身としては、述べられる出来事の前後関係がほぼ分からなかった。

Posted by ブクログ

いや。そりゃまぁそういうことなんでしょうけども‥色んな推理を否定しながら延々引っ張った挙句このオチか、というのは正直ありますよね。最後のディープブルーからAIへと付会していく流れもどこか読んでいて上の空になってしまいました。