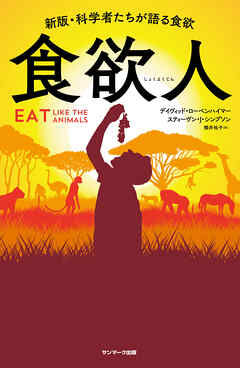

あらすじ

※本書は、2021年1月に小社より刊行された『科学者たちが語る食欲』を加筆・再編集したものです。

食欲のしくみ初解明!

私たちは「タンパク質欲」を満たすために食べていた

科学誌『New Scientist』ベストブック受賞!

「人類にとって重要な書」と

世界中のアカデミアから絶賛、続々!

「面白くて一気読みした」

D・シンクレア(ハーバード大・医学大学院教授)

なぜ人間だけが食べすぎるのか――

シドニー大学の世界的栄養学者2名が

「人類の食欲の謎」に迫る。

旅は、「バッタ」から始まる――。

門外不出の研究写真つきで贈る

知的興奮の冒険!

本能のしくみを明らかにした本書を読めば

「食べすぎ前」に満足し、

体重を増やさずすむ。

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

論文の正当性をしっかり自分の目で確認する必要はあるが、とても有益だった

・タンパク質は大事

・年齢によって、また目的によってもタンパク質の摂取量を変化させる必要がある

・低タンパク質/高炭水化物は長寿

・高タンパク質/低炭水化物は低寿命の代わりに生殖能力が高くなる

・比率が大事

・超加工物は避けた方がいい、つまるところお菓子やジュースの摂取をなるべく避けた方がいい

Posted by ブクログ

生物は自分に必要な栄養をどうやって判断し摂取しているのか。

考えてもみなかった謎だったけれど、とても面白かったです。

そして、どうして人間は自分の食欲を制御できずに肥満になっていくのかについて、なるほどなぁ〜と。

様々な研究があり、いろんな考えた方がある。

一概に食品添加物や超加工食品がすべて悪いとはいえないし、この便利な世界を今更放棄することもできないけれど、あきらかに人工的な食事に頼るのではなく、健康に生きられるにはどんな食べ物を選べばよいのかを考えるきっかけになりました。

と、言いつつアイスクリームもポテチもチョコだって食べちゃいますけどね。でも、体に良いか悪いかという線引きが自分の中で明確にできるようになったように思います。

Posted by ブクログ

後半の加工食品へのネガキャンは置いておくとして、新しい考え方で面白かった。

生活の中で、明らかに足りているはずの塩分が欲しくなるのは何故だろう?ということを知りたくて読んだので、しょっぱいものが食べたくなったら「タンパク質欲しい!」のサインと考えて、とりあえず牛乳を一杯飲んでみようと思った。

何か食べたい!となったらタンパク質を意識すること、炭水化物と繊維をしっかり食べること、油脂を取りすぎないこと、くらいを実践してみようと思った。

無駄なものを省くだけでバランスが良くなる、というのが、言われてみれば確かに!と思った。

Posted by ブクログ

“この寿命と繁殖のトレードオフの関係から、一方のプロセスにエネルギーを費やすことが、他方のプロセスに犠牲を強いる、という考えが生まれた。つまり、生物は寿命を延ばすことか、子を産み育てることのどちらか一方にしかカロリーと資源を費やもないという考えである”

炭水化物とタンパク質の割合で、子を産むことが多くなったり、寿命が伸びるといった実験結果は面白かった。(たしかショウジョウバエを使った実験)

なお以前、タンパク質の摂り過ぎは腎臓に負担が掛かるということで、プロテインは避けて、極力豆腐や味噌汁など豆類から取るように食事を変えたのだが、この本からタンパク質の依存はあるということを知った。結局、お菓子や加工食品は避けて、バランスの良い食事と適度な運動が一番身体にいいんだろう。