あらすじ

妻夫木聡主演の映画原作。時は幕末、処は江戸。貧乏旗本の次男の身ながら、その才を見込まれて大身の入婿となった彦四郎。だが、跡継ぎを授かったとたん離縁され、実家に出戻るはめに。ある夜、酔いにまかせて小さな祠に神頼みをしてみると、なんと神様があらわれた。だが、この神様、神は神でも、貧乏神! 果たして、貧乏侍vs.貧乏神の行方は……!? とことんツイてない男が最後に選んだ真実の生きる道とは――。抱腹絶倒にして、やがては感涙必至。最近ツイてない、ツキが欲しいと思っている人、必読。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

「ならぬ徒花ましろに見えて、憂き中垣の夕顔やーー」

貧乏御家人の別所彦四郎。ある夜、酔いにまかせて小さな祠に神頼みをしてみると、霊験あらたかにも神様があらわれた。だが、この神様は、神は神でも、なんと貧乏神だった!ーーーーー

映画は見ていないけど、テンポよければ面白そうだなあ。冒頭の彦四郎は、現状を打開したくても立場やら身分やらが邪魔してどうにもできない袋小路にいたのでもだもだした。貧乏神も彦四郎の境遇に同情している風だったので、後半の彦四郎の凛々しさが強調されて良いなと思った。他人に対して積極的に酷い人間じゃないところが彦四郎の良さだったな。己が己がと言うのでなく、大義大局に自分がなにができるのか、悩みに悩んで悟りを開く彦四郎は主人公としてすんなりと受け止められた。ご都合主義すぎないストーリーが良かった。神様に可哀想がられて恩恵が与えられてハッピーエンドじゃあ、なんかモヤっとするなと思っていたので、彦四郎が自分で答えを出したところが好きだった。井上様はその後どうなったんだろうか…?

Posted by ブクログ

貧乏神・疫病神のあたりまでは、個人的な恨みとか怒りとかで動いていた彦四郎だけど、最後の死神に憑かれてから、まさかあんな壮大な話になるとは…。

武士の誇りが失われていった世の中で、己の信じた武士道を貫き、死神を受け入れて生ききろうとする姿は格好良かった。

Posted by ブクログ

浅田次郎作品、お父さんが大好きなんだけど理由がわかる。時代ものなんだけど小難しくなくて、ドラマチックで、男のロマン的なものがくすぐられるんだろうなと思う。出てくるキャラクターも魅力的だし、感動するところもクスッと笑っちゃうところもあって、充実した読書体験だったなと思える要素が盛りだくさん。

Posted by ブクログ

同じ作者でこうも筆遣いが違うものか・・・。 朝田さんには「壬生義士伝」で散々泣かされたけど、今度は愉快な人情話だと途中まで笑みをこぼしながら読み進んでた。 でもやっぱり最後は泣かされちゃった。 彦四郎、天晴れである

Posted by ブクログ

「浅田次郎」の長篇時代小説『憑神』を読みました。

『終わらざる夏』、『残侠―天切り松 闇がたり〈第2巻〉』、『王妃の館』、『一路』に続き、「浅田次郎」作品です。

-----story-------------

抱腹絶倒にして感涙必至。

貧乏侍vs.貧乏神!?

幕末時代小説の最高傑作。

時は幕末、処は江戸。

貧乏御家人の「別所彦四郎」は、文武に秀でながら出世の道をしくじり、夜鳴き蕎麦一杯の小遣いもままならない。

ある夜、酔いにまかせて小さな祠に神頼みをしてみると、霊験あらたかにも神様があらわれた。

だが、この神様は、神は神でも、なんと貧乏神だった!とことん運に見放されながらも懸命に生きる男の姿は、抱腹絶倒にして、やがては感涙必至。

傑作時代長篇。

-----------------------

「新潮社」の月刊小説誌『小説新潮』の2004年(平成16年)9月号から2005年(平成17年)5月号に連載された時代小説… 観たことはないのですが、2007年(平成19年)に「降旗康男監督」により映画化されているようです。

時は幕末… 将軍の影武者を代々務めてきた由緒ある家柄(御徒歩)の次男である「別所彦四郎」は、幼い頃より文武に優れ、秀才の誉れ高く、貧乏旗本の次男の身ながら、その才を見込まれて大身の入婿となったが、婿養子先から離縁され、愛する妻子とは離れ離れとなり、冷たくされつつも兄夫婦と実母の暮らす実家に居候の身となった、、、

「彦四郎」は、半ば失業状態となり、暇を持て余す日々を送っていた… ある日、ひょんな事から見つけた「三巡神社(みめぐりじんじゃ)」というお稲荷様に酔った勢いで祈ったところ、「彦四郎」は「貧乏神」・「疫病神」・「死神」といった災いの神様を呼び寄せてしまうことになる。

次々と不幸の神様たちに取り憑かれてしまった「彦四郎」の運命やいかに!? 窮地に追い込まれた男の選んだ、真実の生きる道とは、、、

「貧乏神」と「疫病神」については、婿養子先だった義父や実兄に宿替えして、何とか不幸から逃れるものの、憑いた人物を死に至らしめる「死神」については、宿替えすることを躊躇する… そして、「彦四郎」は死を意識することで、限りある命が虚しいのではなく、限りある命ゆえに輝かしいのだ ということに気付く。

ユーモア仕立ての物語ですが… 重たいテーマを扱った作品でしたね、、、

幕末の動乱の時代は、価値観が大きく変わり、揺らいでいた時代だと思います… そんな世の中で、武士の本文を通して愚直に生きようとする「彦四郎」に感情移入できたし、自分の信念を持って生きることの大切さ、尊さを感じることのできた作品でしたね。

現代にも通じるテーマですねぇ… 「彦四郎」の義を重んじて、他人に惑わされず、自分の道、決めた道を貫き通そうとする姿は輝いていたし、とても共感できました、、、

このあたりの男の美学的な部分の描き方は、「浅田次郎」の得意とするところですね… 時代小説も面白いなぁ。

Posted by ブクログ

面白かった

落語のような設定・展開から、最後は武士としての矜持、生き方、死に方を語る物語。

ストーリとしては、

幕末の江戸。

戦国時代に徳川家康の影武者としての役割を担った先祖をもつ下級武士の次男、別所彦四郎が主人公。

ある夜、酔いに任せて小さな祠に神頼みしたところ、実際に現れた神様が貧乏神、疫病神、そして死神。

また、この神様たちの人間界の外見が災厄と全く反対で面白い。

貧乏神は裕福な商人

疫病神は横綱級の力士

死神はいたいけな幼女

それぞれの神様からの災厄を受けながらも、「宿替え」手法を用いて、ほかの人に災厄をふってしまいます。

しかし、死神の災厄の「宿替え」はさすがに人にふれない。

この神々との掛け合いが落語のようにドタバタしながらも、後半の死神との関係の中で「死に方、生き方」「もののふ」としての在り方を示していきます。

「人間はいつか必ず死ぬ。だが、限りある命が虚しいのではない。限りある命ゆえに輝かしいのだ。」

「おまえも、九頭龍も、伊勢屋も、神々はみな力がござるが、人間のように輝いてはおらぬ。死ぬることがなければ、命は決して輝きはせぬのだ。」

そして、死神の「宿替え」を鳥羽伏見の戦いで一人逃げ帰ってきた慶喜に振ることを提案されるも、彦四郎はそれを拒否、影武者としての本懐を成し遂げることを選択します。

「限りある命が虚しいのではない。限りある命ゆえに輝かしいのだ。武士道はそれに尽きる。生きよ」

胸が熱くなります。

お勧め

Posted by ブクログ

時は幕末、場所は江戸深川。決して位が高いわけでもない一御家人、別所家の次男である彦四郎の物語。

武道に優れ頭脳明晰、努力を怠らないにもかかわらず、昔から運に恵まれない彦四郎だったが、ある日古ぼけた祠にうっかり手を合わせてしまったことで、貧乏神、厄病神、死神と順々に取り憑かれてしまい、散々な目に遭う。

だが、困難にまみえる中で彦四郎は次第に武士道とは何か、自分が進むべき道とは何かを見出していく。

個人的に感じた彦四郎の良いところは、自らの行動指針が、自分の「仁」や「義」であること。婿入り先で理不尽な目に遭ったのも、自分が情に流されて御家人の大義を見失っていたからだと息子に話す。「すなわち、わしは井上の家よりも、妻子を愛しすぎた」。また、息子に責められた時も、「お前は偉い。よくぞ父を慕わずに、井上の惣領として爺様の言葉を信じた」と、言葉の是非ではなく、まず信ずるところの順序をたがえぬ息子を褒める。

この想いがいつか息子にも届いて欲しい。

要領のいい男ではないのかもしれない。客観的に見て正しい行動なのかもわからない。だが、世間に流されるのではなく、また人間誰しも持つ死への恐怖に流されることもなく、日頃から研鑽を怠らず、忠義を尽くす。自分の信じる道を堂々と進むことができる彦四郎はとても格好良い男だと思った。

Posted by ブクログ

幕末の動乱の中、御徒士で、代々将軍の影武者約となる役を仰せつかる別所家の出戻り婿である主人公、彦四郎が3人の憑神に取り憑かれる話だが、根底は江戸の時代とともに滅ぶ武士の潔さがテーマで、最後は死神が死地に追いやるのだが、勝安房守海舟も無駄な死と評している主人公の酔狂に元妻の八重も含め、賛同しているところに納得がいかない。

3人の憑神のキャラクターや榎本武揚など実在の人物との絡みなど見どころもあり飽きずに読めました。

個人的には明治の世に乗り遅れたラストサムライよりは時代を読み行動できる主人公を求めたいところです。

Posted by ブクログ

最初から怒涛の展開でありながらも、

人情交えて江戸後期の江戸の様子を見させてくれる話。

貧乏神・疫病神・死神がなんとも良いんだな。

人物の書き分けも素晴らしいんだな。

でも、彦四郎の最後って

“ラスト・サムライ”なんだよなーと考えながらも、

武士って本当は悲しいもので、

武士でない自分にゃわからない生き方だよなーと、

ヘンに納得してしまいました。

Posted by ブクログ

こんな神に取り憑かれてはたまらない。

取り憑かれるのがお役目に真面目であろうとする武士なら、取り憑く方も役目を怠けたりはせぬ神であった。

とはいえ、ゆるさも見えれば情に揺らぎもする。

両者人間同士だったなら、ひょっとしたらいい飲み友達になったかもしれぬ。

小文吾がいい。また、いい加減であかんたれな兄様にはちょっと同情。

宿替えなんて、この立場に立ったらどうする!?

ほんわりとした温かさが残った。

決して出逢いたくはないけれど、見てはみたい神々だった。

Posted by ブクログ

不覚にも後半のほうでうるっときてしまった。たぶんうるってきてしまったのは、散々幕末ものを読んだからかもしれない。方向性としては、司馬氏の翔ぶが如くのようなことを訴えたかったのかもしれない。そう、武士の世の終わりである。

Posted by ブクログ

やっぱり浅田次郎はうまい!文章の職人。鉄道員(ぽっぽや)で見せた燻し銀の文章から一転、落語調の歯切れ良い語り口が楽しい。

正直者で要領の悪い主人公が、ひょんな事から憑依された貧乏神、疫病神、死神たちの災厄を逆手にとって出世してゆくプロットはユニークで痛快。

また随所に散りばめた落語的なくすぐりで笑いを誘う一方で、お得意の泣かせ所も忘れない。大作ではないが落語好きには間違いなく楽しめる佳作。

ほんと誰か落語でやってくれないかな?そのまんま使えそう。でも「真景累ヶ淵」どころじゃない2時間超える長尺落語になるかも。

Posted by ブクログ

2015/04/20

貧乏神、疫病神、死神に憑かれる武士の話。

誰もが憑いて欲しくない神様達を味方につけてのし上がっていくサクセスストーリーなのかと思ったが、その実は武士の生き方や精神の美しさ、格好良さを描いた物語。

ラストの彦四朗が格好良すぎる!

資格試験勉強明けにマンガ感覚でリラックスして読めた。いい本でした。

Posted by ブクログ

前半のドタバタ劇からは、あの天晴れな結末は予想できませんでした。でも前半と後半では主人公の違う物語のような感じがします。浅田次郎だから見事につなげてしまったけど、最後までドタバタでも面白いものになった気がします。壬生義士伝とプリズンホテルの中間ような作品でした。

Posted by ブクログ

中盤までは面白かった

貧乏神や疫病神、死神

みんな魅力的でなぜだか憎めない

でも、物語の終わりかたが呆気なすぎて、「なんじゃこりゃ?」って不完全燃焼

読み終わってもなんだかモヤモヤです

誰かにあのラストよさを解説してもらいたい…

Posted by ブクログ

貧乏神、疫病神、死神に憑かれてしまった武士が幕末の江戸の凋落の中で武士道の真髄に気づき、新しい世の中の礎になる覚悟を決める、っと書くと固い話のようだが浅田次郎らしい読みやすい文章になっている。非現実な憑神が登場する一方で勝海舟榎本武揚、徳川慶喜を登場させ史実と重なった話になっており面白かった。

Posted by ブクログ

最初は貧乏神やら厄病神やらが出てきて、主人公がアップアップするコメディだったのが、後半は武士道精神を貫く漢の話になっていって、勝海舟やら榎本武揚とか、実在の人物も出てきて、何やらかんという感じですが、爽やかな読後感でありました。

Posted by ブクログ

器用ですな、この人は。時代物をやると宮部みゆきに近いテイストを感じる。

人情話と怪異譚に歴史ものの風味を添えた一品。飛行機内で気楽に読むにはちょうど良かった。

Posted by ブクログ

時は江戸末期、御徒士組という由緒がありながらも貧しい武士の次男坊、彦四郎が、土手下にある祠を拝んだことで被る御災厄のお話。

2008年以来の再読。

前半はコミカルだが、扱う御災厄が重くなるにつれ、雰囲気もシリアスに。

以前読んだときは「後半がイマイチ…。」と感じたものだが、やはり後半に向けて変化していく作風やテーマの重さが、読み手を良くも悪くも裏切るのが理由だと感じた。

三柱の神様の造形や、小文吾や団子屋の主人、蕎麦屋の親爺といった主人公の周りの登場人物に好感が持てた。

Posted by ブクログ

期待していたほどにはのめり込めなかった。主人公が最初から最後まで立派なままだからかなあ。

でも浅田さんだし、やっぱり終盤にはちょっと胸が熱くなりました。言葉遊びもおもしろいし。

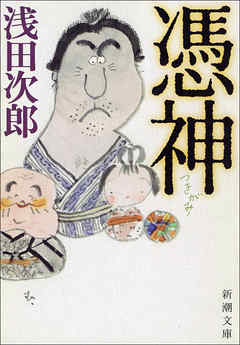

表紙の3人の神様の姿にほっこり。

Posted by ブクログ

6月-12。3.0点。

貧乏侍が、あるきっかけで貧乏神に取り憑かれることに。

貧乏神だけでは無く、他の神にも取り憑かれ。

まあまあ面白いが、紹介にあったように感涙とまでは

行かなかった。

Posted by ブクログ

時は幕末の江戸

貧乏御家人の彦四郎。

酔っぱらってたまたま拝んだ小さなボロボロの祠

これがとんでもない神様がおわす祠だった・・・

裕福な商人のなりの貧乏神

立派な体躯の横綱力士風の疫病神

いたいけな童女の死神

おたおたしながらも、「武士としての自分」を貫き通そうとする主人公が、間抜けながら格好良く見えてしまう

軽快な文章で読みやすい

Posted by ブクログ

どんなにひどい輩に対してでも

「宿替え」をして災悪を肩代わりさせる、、、

のは

どうなんでしょう?

話しは面白かったが

そこだけはずっと心にひっかかっていた

最後がそれならまぁ良い?

イヤ、やっぱりなぁ〜

Posted by ブクログ

時は幕末。

御徒組の次男坊である彦四郎は、有能ではあるが不運な男であった。

ある晩、朽ち果てたお堂に立身出世を願ったが、なんとやって来たのは貧乏神で――?

数年前に映画化されていた作品。

映画では主役が妻夫木聡、貧乏神が西田敏行でした。それぞれ役柄に似合ったキャストだったので、想像しながら楽しく読めました。

印象としては、ザ・エンターテイメント。いやそれよりも、大衆小説、という感じに近いです。

コメディっぽいところではきっちりコメディっぽく、泣かせるところではきっちり泣かせる。そのベタ感は、楽しめれば面白いと思います。

ただ、主人公が自他共に認める有能人物でありすぎたため、自分としては感情移入をいまひとつしきれませんでした。

時代設定は幕末であり、話の流れにがっちりそれが絡んでくるところは意外でした。

コメディ+ちょっと感動もの、という認識で読んでいると、オチもちょっと意外。