あらすじ

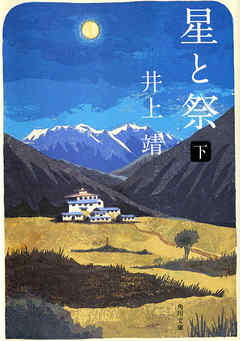

銀色に輝くヒマラヤの峰に神々しく光を放つ満月を観ながら、架山は思う。一体、しあわせとは、人間の幸福とは何であろう。「永劫」――それ以外、何も感じようがなかった。そして架山はすっと背負い続けてきた湖上の出来事を、遠い一枚の絵として眺めることができるようになっていた。――娘よ、今夜から、君は本当の死者になれ、鬼籍に入れ、静かに眠れ。死者と生者のかかわりを通して、人間の〈死〉を深く観照した、傑作長篇。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

架山のエベレスト観月旅行から始まる。いつかテレビで紹介していた「エベレスト街道の旅」を思い出しながら、エベレストの勇姿を描く。2020年以降、海外旅行が思い通りにならない現在であるが、いつかは登山をと考えていたが、数十年前に実現されていたことに感銘を受けてしまった。現在と比べて、どれほど、大変な旅行だったのだろうか。それゆえ、どれほどの「永劫」とか「宿命」といったものを感じることができたのでしょうか?東北の海に、夜空に私たちが感じる「永劫」とか「宿命」といったものと比べて。

そして、春の満月の下、琵琶湖に船を浮かべて二人の供養をする架山は、『殯』を終わらせてお墓にまつる。十一面観音と月と湖に、運命を沈める父親の姿が目に浮かぶ。

エベレスト街道はどうなるかわからないけど、琵琶湖湖畔の十一面観音を巡ってみたいと思って本を閉じた。

印象的なフレーズは:

★この石に、ラマ教の経文を刻んだ人のことを考えた。いつ刻んだのか、いかなる人が刻んだのか知らないが、判っていることは、これが自分一人のための祈りではないということである。

★人は生まれ、人は死んで行く。ただそれだけのことである。生まれる意味もなければ、死んで行く意味もなさそうであった。そんなことを、いま大地の真上にかかっている月は言っているようである。

★瞬間言い知れぬ畏怖感に襲われた。深夜こんなところをうろついていると、何となく一人一人、消えてゆきそうな気がする。ここはみなが必死に神に祈って生きているヒマラヤ山地なのである。深夜うろつき歩くような場所ではないに違いなかった。

★どんなに生きにくい条件があっても、なおそこから離れないで、そこに定着している人間があるということを知った。生きにくい条件の中で、神に祈って生きている。打たれたね。

★自分の過去にどれだけの時間が降り積んでいるか知らない。何事が起ったか、いかなることがあったか、一切知らない。自分はただこうしていつも一人で立っていただけである。――小さい十一面観音像はそう言っているかのようである

Posted by ブクログ

過去に行ったヒマラヤトレッキングと重ねながら一気に読んだ。最後の描写はすごかった。下巻も涙腺が緩んだ。

『氷壁』を読んだときは思わなかったが井上靖の綴る描写が美しく素晴らしい。他の作品も読みたくなった。

Posted by ブクログ

立ち直れない辛さの中で一筋の希望、それは宗教的な救いとヒマラヤの村の祈り。エベレストが目的で読んだ本だったが、悲惨な設定には何度も挫けそうになった。エンディングとしては納得だが、十一面観音はまだそんな心境にはなれず理解は難しい。どうすれば永劫という悟りにたどり着き、殯があけるのだろう。諦めとはどう違うのだろう。琵琶湖はいいとして、いつかナムチェバザールやポカラを歩き、祈りと天空の山を実感してみたい。

Posted by ブクログ

琵琶湖で娘のみはるを失った架山。しかし、遺体は7年経った今も、まだあがらないままである――。

『名短編、ここにあり』に井上靖の「考える人」が収録されていて、それがとてもよかったので、今回長編も手に取ってみた。

本書では、娘を亡くした父親が主人公である。

娘の死という題材を扱っていながら、井上靖の筆は哀しみに寄りかからず、かといって虚勢も張らない。

私は、死は乗り越えるものでもなければ、受け入れるものでもないと思う。変な言い方だが、死というものは、馴染んでいくものではないかと思うときがある。

架山はみはるのことを考えるうちに、次第に彼女がまるで自分の愛人であったかのような気持ちになっていく。

しかし、そんな架山の想像も、不思議と痛ましくない。娘のみはるは、永遠に17歳の、清らかで、汚れなき愛人なのだ。

架山が作中でこんな発言をしていたのが印象的だった。「娘を愛人にしたら、もうだめだ。ほかの女を愛人に出来なくなる」。

遺体の揚がらない娘の死。どうにもはっきりしないその事実にも、年月が少しずつ少しずつ、架山の心に降り積もってゆく。

愛しさの形は変わっていく。

みはるとの数々の対話の中で、彼女はこういう発言をしている(実際は架山の考えた、みはるの発言なのだが)。

「だって、お父さん、いいじゃありませんか。人間って、幸福になるために生まれてきたんじゃないでしょう。わたしだってそう、お父さんだってそう、二人のお母さんだってそう、光っちゃんだって、みんな、そうよ」。

人は幸福になるために生まれてきたのではない。文字だけだと、なんと希望のない台詞だと思うけれど、この言葉は娘の死をずっと胸に秘めた架山の真摯なひとつの答えである。

救いとはなんだろう。安らぐとはどういうことだろう。

架山は琵琶湖湖畔の十一面観音を拝んだり、ヒマラヤへ月を見に行ったりするけれど、それはあくまで彼がみはると自分との関係に契機が起こることを期待した、ただの行為である。

そこで見たものはと訊ねられれば、観音像だとか月だとかと答えるだろうが、実際にはそこにあった人々の救いへの、信仰へのあり方を見たのだと思う。

この小説で一番感動したのは、実は、ヒマラヤの場面でも最後の湖に並ぶ十一面観音の景観でもなく、架山が人々に十一面観音を見せてもらっているときの、その地元の人々の観音様への愛情だった。

その像を守り続けるうちに、守る側が自然と像を尊び慈しむ気持ちを、ただただ美しいと感じた。