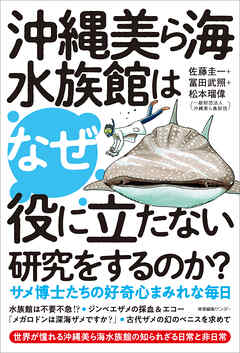

あらすじ

世界が憧れる沖縄美ら海水族館の、知られざる日常と非日常を綴った一冊。

・水族館は不要不急!?

・ジンベエザメの採血&エコー

・「メガロドンは深海ザメですか?」

・古代ザメの幻のペニスを求めて

などなど、気になる話題が盛り沢山!

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

サメの研究者による美ら海水族館の紹介と研究ネタの紹介本。

面白いですね。

サメ学の本の続きのようですが、そちらを読まず、こちらから読んでしまいましたが、前著も読んでみたくなりました。

「知れば知るほど謎が深くなる、というのが研究の醍醐味」と言い、「バケツ一杯の水で棲んでいる魚が分かる技術の開発」は、その撥露でした。

水族館は動物園と同じように遊戯場的な扱いを一般的な感覚ではもってしまいますが、

生物の飼育技術の向上→魅力的な展示につながる→多くの来院者→研究・技術開発の活性→新たな展示に還元

と、研究する水族館というモデルを構築できていることが、唯一無二のポジションという記載に唸りました。

確かにサメの人工子宮は初めて知りました。

特にお気に入りは、第2章の「役に立つ装置と、役に立たない研究」で、サメに超音波検査(しかも水中で!)とか、カエルやエイが瞼を閉じる時、一緒に眼も皮膚に陥没するらしいのですが、エイは眼球を引っ込める距離がなんと4cmも移動し、ほぼ目の大きさと同じ距離を移動する唯一の生物という件で、「この役に立ちそうな装置を使って、びっくりするほど役に立たない研究をしてやろう」というところ。

こういう環境が維持できる日本で今後も言って欲しいと思いつつ、役に立つ製品を!とか、ニーズから商品開発を!と日夜悩ませている自分と比較して、ちょっぴり切ない気分になりつつ、なぜかほっこりした本でした。

Posted by ブクログ

役に立たない研究が大切なワケ。

沖縄美ら海水族館は研究を奨励する体制があり、この本はその中でも特にサメに関する職員の研究を中心にその面白さや意義について書かれている。浅学ながら美ら海水族館がサメの研究で国際的にも重要な論文を発表しているとは知らなかった。コロナ禍の水族館の様子や、動物園・水族館の研究活動についても書かれていて、興味深く読んだ。

研究は「役に立つ」ことが求められる。自分の経験でも、大切なのはso what? それで? と聞かれた時に何のためか答えられることと教えられた。たとえばこの本で取り上げられている人工子宮はサメの飼育のために必要だから「役に立つ」研究だ。水中エコーも、それを使ってサメの生態を知ることができる装置で、サメの生態がわかれば保護にも活かせるから「役に立つ」と言える。さて、それではサメを保護したり飼育したりするのは、人類にとって何の「役に立つ」のか?

クモの糸やヤモリの指先を研究して、新しい素材を生み出す研究が話題になったことがあった。生物の研究を、そういう人類の「役に立つ」何かのために行っている人もいるだろう。間違ってはいない。でもこの本は教えてくれる。たとえ直接人類の何かにならなくても、水族館で様々な生き物を研究し、その成果を発表することが、どれだけ大切なのかを。

SDGsなんて言わなくても、自然保護は今や世界全体の課題だ。動物たちと地球上で共存していくということは、人類の中で争っている場合ではない。動物の姿を見るなら、すぐそこの自然で見る以外には、動物園や水族館がその場所となる。そこで生き物たちがいきいきとした姿を見せること、その出会いから生まれる興味や好奇心は、必ず生命への共感と責任感につながる。だから、美ら海水族館は研究を進め、その成果を発表し、共有し、還元する。素晴らしい水族館の在り方だ。

この本から私が得た結論はこうだ。すべての「役に立たない」研究は、人間が地球上で生きていくために大切なのである。