あらすじ

《切り裂きジャックを〝超えた〟男を追え!》

医師の仮面を被った悪辣な「紳士」はいかにして次々と女性を殺害し、逃げつづけられたのか。

歪んだ自己顕示欲に塗れた連続毒殺魔と失態が続くロンドン警視庁の攻防を描いた迫真のドキュメント。

--------------------------------------

19世紀末のロンドン、切り裂きジャックの凶行(5名殺害)から間もなく、それを上回る9名の女性たちを手にかけた男が現れた……。

──〝ランベスの毒殺魔〟トーマス・ニール・クリーム。

ストリキニーネによる毒殺、中絶手術での殺害、愛人と共謀した夫殺し。

女性蔑視、毒薬への信奉、強烈な承認欲求が生んだ恐るべき「墮胎医」「脅迫者」「性の偏執狂」の本性を暴く。

--------------------------------------

「医師が悪の道に走ると最悪の犯罪者になる傾向がある。なにしろ度胸もあり、知識にも事欠かないからね」

──シャーロック・ホームズ(コナン・ドイル『まだらの紐』より)

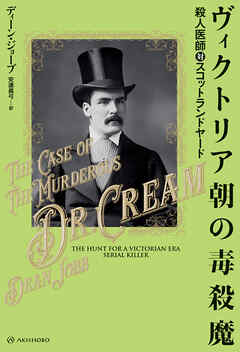

シルクハットをかぶり、作り笑いを浮かべた邪悪なまなざしの謎めいた人物。

クリームはヴィクトリア期の典型的な悪役像である。

切り裂きならぬ、毒盛りジャック。ヴィクトリア期版ハイド氏。

人の姿をした邪悪と堕落の象徴。(エピローグより)

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ヴィクトリア朝(ヴィクトリア女王統治下の1837年~1901年)は産業革命の発展が著しかった時代である。華々しい「大英帝国」最盛期の陰で、しかし、世にいう「切り裂きジャック」を含め、残酷な犯罪も増加した時代でもあった。産業の発展に合わせて、人の流動が多く、都市では人々の「匿名性」が高まったこともその一因であったのだろう。

その中で、イギリス・カナダ・シカゴ各地で次々と殺人を犯す男がいた。

同時代人であるコナン・ドイルは作中で、シャーロック・ホームズに以下のように言わせている。

医師が悪の道に走ると、最悪の犯罪者になる傾向がある。(「まだらの紐」)

本書主題の連続殺人犯は医師、毒の知識もあり、中絶手術も行うことができた。その男、トマス・ニール・クリームは、自らの妻や関係のあった娼婦、愛人の夫など、何人もの命を奪った。中には確証のないものもあり、実際殺されたのが何人であったかははっきりしない。

スコットランドで生まれたクリームは、幼いころ、家族とともにカナダに渡る。その地で大学を卒業したのち、イギリスで医師の資格を取って、カナダに戻って開業する。素行の悪かった彼は下宿先の娘を誘惑して妊娠させてしまう。クリームが自身で無理な中絶をしたため、娘は体調を崩す。怒った父親が娘の世間体のために結婚を強要、クリームも仕方なく応じるが、結果的に娘は死んでしまう。この一件だけでなく、ほかにもごたごたがあってクリームは逃げるようにアメリカ・シカゴに向かう。

シカゴで彼は非合法の妊娠中絶などを行い、おそらく複数の死亡に関与しているとみられる。さらに、愛人の夫を薬で謀殺しようとした罪に問われ、クリームは薬剤師に罪を着せようとする。だが、刑を軽くしようとする愛人の告発で、主犯として投獄される。

ここで改心するどころではなく、兄弟の嘆願(およびおそらく買収)により減刑されて出獄した彼は、父の豊富な資産を元に、イギリスに渡るのである。

もちろん、ロンドンに行ったからといって、心を入れ替えて清廉潔白に暮らすはずはない。当時、娼婦の多かったランベス地区に宿を定めたクリームは多くの娼婦と関係を持ち、そして彼女らを殺していった。多くはストリキニーネによるものであった。ストリキニーネ中毒は苦しみながらの死をもたらす。これを使用するところにクリームの残虐性が現れているようでもある。

一方、設立されて間もないロンドン警視庁(スコットランドヤード)は「ランベスの毒殺魔」を懸命に追っていた。捕縛の手が徐々に近づき、ついにクリームが捕らえられる日は遠くはなかった。

本書ではクリームの生涯を行き来し、稀代の毒殺魔の姿に迫る。

クリームは一見、紳士然としており、傍目には立派な人格者のようにも見える。だがその反面で淫蕩に耽った上に殺人も犯していた。そういう意味では、同時代のスティーブンソンによる『ジキルとハイド』も思わせる。

ただ、どうして彼がここまで殺人に手を染めるのか、いまひとつよく見えてこない。

著者はその陰には女性蔑視や毒への信奉があったというのだが、それだけでここまでするものだろうか。

自分の行っていることを罪だという意識はあったようで、証拠が残らないようにしたり、あるいは別の人物に罪を着せようとしたりといったこともしている。いわゆる「完全犯罪」を成功させることで、ある種、全能感を味わっていたものだろうか。ちょっと理解不能である。

大都会の中での犯罪、その犯人を突き止めることの困難さといったことも考える。

クリームの生涯に絡めて、当時の社会情勢や時代背景なども窺え、ノンフィクションとしてはなかなかおもしろい。翻訳が若干粗いところがあるように感じるのは少々残念。